Géologie de la région de l’île Bohier, au contact entre les sous-provinces d’Opatica, d’Opinaca et le Bassin d’Otish, au nord de Mistissini, Eeyou Istchee Baie-James, Québec, Canada

Projet visant les feuillets 23D04, 23D05, 33A01 et 33A08

Anne-Marie Beauchamp, Frédéric Massei et Yannick Daoudene

BG 2018-02

Publié le

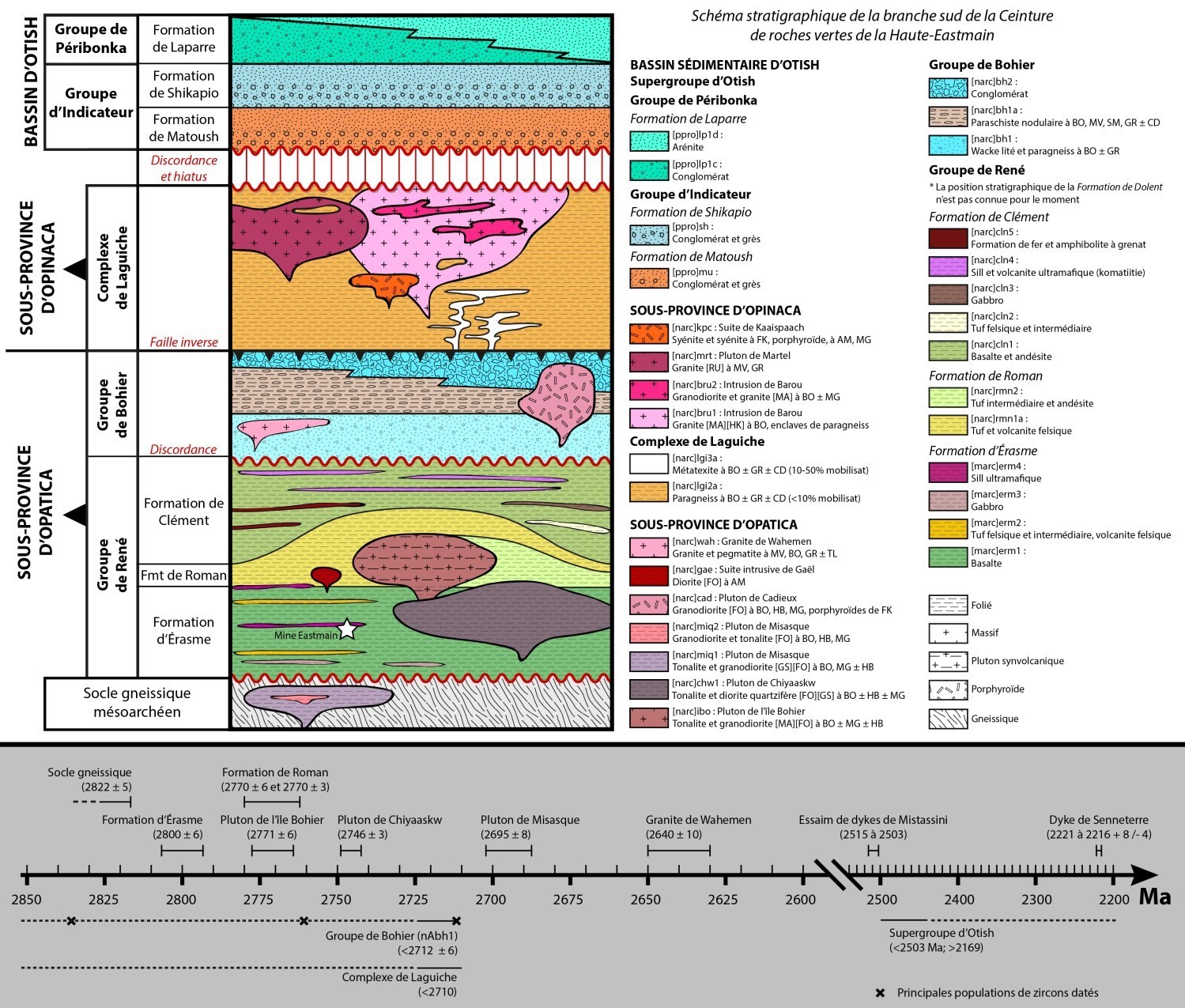

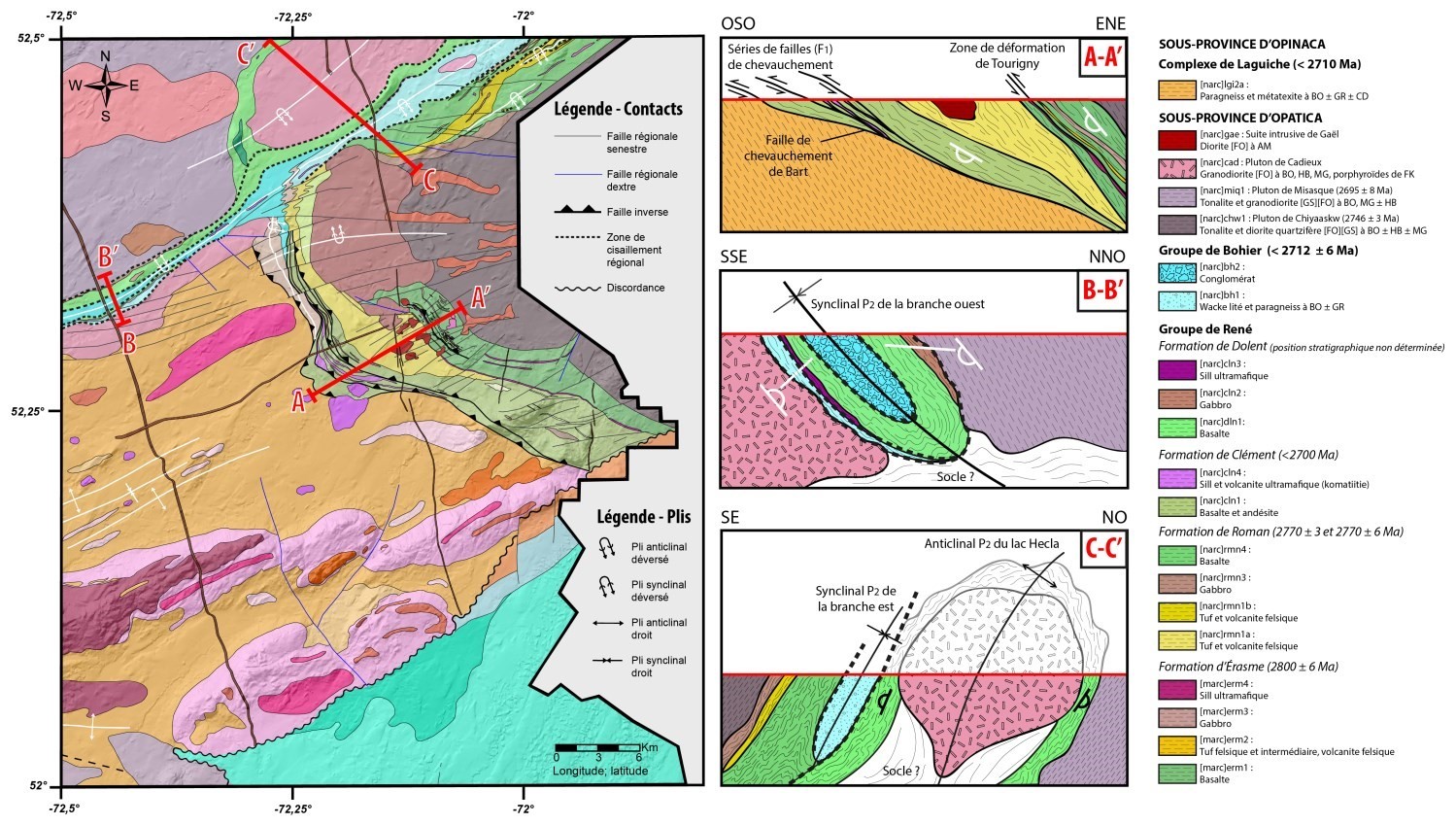

Une nouvelle carte géologique de la région de l’île Bohier (sous-provinces d’Opatica et d’Opinaca) a été produite à l’échelle 1/50 000 à la suite d’un levé réalisé au cours de l’été 2017. La cartographie de ce secteur a permis de réinterpréter en profondeur la Ceinture de roches vertes de la Haute-Eastmain (CRVHE) d’un point de vue stratigraphique et structural. Ainsi, les roches volcaniques du Groupe de René ont été divisées en quatre nouvelles unités formelles : la Formation d’Érasme, la Formation de Roman, la Formation de Clément et la Formation de Dolent. Les roches métasédimentaires du Groupe de Bohier se situent au sommet de l’empilement stratigraphique de la ceinture. La forme particulière à quatre branches de la ceinture s’explique par l’effet combiné d’une déformation polyphasée et de la mise en place d’intrusions synvolcaniques et syntectoniques au cœur de dômes anticlinaux.

La région comportait déjà de nombreuses minéralisations et aucun nouvel indice n’a été mis au jour à la suite des travaux de cartographie, mais l’échantillonnage effectué renforce le potentiel du secteur. Ainsi, l’analyse d’un échantillon d’un sulfure semi-massif à pyrite, pyrrhotite et sphalérite issu de l’indice Colline du Château Fort a fourni une teneur de 1,78 % Zn. L’analyse d’une tonalite coupée par des veinules de quartz-amphibole-chlorite-carbonates-pyrite-chalcopyrite, provenant de l’indice Contact Est, a donné une valeur de 5,29 g/t Au, ce qui accroît le potentiel pour les minéralisations de type porphyrique dans le Pluton de l’île Bohier. Par ailleurs, il est proposé de reconsidérer le modèle de gisement de l’ancienne Mine Eastmain et plusieurs indices du secteur, lesquels seraient de type volcanogène plutôt que de type orogénique, ce qui ouvre de nouvelles perspectives pour l’exploration.

Méthode de travail

La région a été cartographiée en utilisant la méthode établie pour les levés effectués dans les milieux isolés sans accès routier. Les travaux de cartographie géologique ont été réalisés par une équipe de six géologues et six étudiants entre le 6 juin et le 18 août 2017.

La cartographie géologique de la région de l’île Bohier a permis de produire et de mettre à jour les éléments d’information présentés dans le tableau ci-dessous :

| Éléments | Nombre |

|---|---|

| Affleurements décrits (géofiches) | 1105 |

| Analyses lithogéochimiques totales | 339 |

| Analyses lithogéochimiques des métaux d’intérêt économique | 64 |

| Analyses géochronologiques | 6 |

| Lames minces standards | 327 |

| Lames minces polies | 108 |

| Colorations au cobaltinitrite de sodium | 101 |

| Fiches du lexique stratigraphique | 16 |

| Fiches de gîtes | 36 |

Travaux antérieurs

Le tableau ci-dessous présente une liste et une description succincte des travaux réalisés depuis 1935 dans le secteur cartographié. Il inclut aussi les références citées dans le rapport.

| Auteur(s) | Type de travaux | Contribution |

|---|---|---|

| Chown, 1969 | Levé géologique | Contexte géologique de la région d’étude |

| Cartographie | Cartes géologiques du secteur d’étude | |

|

Boldy et al., 1984 |

Article de compagnie | Établissement d’une stratigraphie pour la ceinture et mise en contexte géologique |

| Hocq, 1985 | Synthèse cartographique | Cartes et géologie régionale |

| Genest, 1989 | Thèse de doctorat | Étude sur la stratigraphie et la sédimentologie du Bassin d’Otish |

| Keech, 1983; Davidson et Fleming, 1983; Drouin et Thiboutot, 1983a, 1983b |

Levé géologique et magnétique, rapport de sondage | Exploration dans le secteur d’étude |

| Madon, 1983 | Levés géologique, scintillométrique et spectrométrique | Exploration dans le secteur d’étude |

| Drouin, 1983; Knowles et Thiboutot, 1988; Francoeur et Archer, 1995 |

Levé géologique | Exploration dans le secteur de la mine Eastmain |

| Hilgendorf, 1987 Chapdelaine, 1995 Tyson, 1997 Roy, 2005 |

Levé géologique | Exploration dans le secteur du lac Harbour |

| Beesley, 1989 | Levé géologique | Exploration dans le secteur d’étude |

| Leblanc, 1997 | Levé géologique, levé magnétique et rapport de sondage | Exploration dans le secteur de la mine Eastmain |

| Trudel, 1997 | Levé géologique, levé magnétique et rapport de sondage | Exploration dans le secteur d’étude |

| Huss, 2002 | Rapport de compilation | Compilation et géologie des dépôts meubles dans le Bassin d’Otish |

| Roby, 2008; Chevé, 2008 |

Levés géologique, magnétique, scintillométrique et spectrométrique | Exploration dans le secteur d’étude |

| Lalancette et Girard, 2007; Lalancette et al., 2009; Lalancette et Girard, 2011; Desbiens et Desormeaux, 2012; Hebert et Archer, 2012; Desbiens, 2013; Theberge, 2014; Lacey, 2015 |

Levé géologique | Exploration dans le secteur d’étude |

| D’Amours, 2011 | Levé aéromagnétique | Couverture complète de la région par des levés aéromagnétiques |

| Joly, 2012 | Levés géologique et radiométrique | Exploration dans le secteur d’étude |

| St-Hilaire, 2008, 2013; Dubé, 2015 |

Levé aéromagnétique | Carte aéromagnétique plus précise de la ceinture volcanique |

| Dadson et Robinson, 2010; Gerber et Robinson, 2012; Dobbelsteyn et Frappier-Rivard, 2015a, 2015b; Frappier-Rivard, 2015 |

Levé géologique | Exploration dans le secteur de la mine Eastmain |

| Béland et al., 2013, 2015 | Levé géologique, levé magnétique et rapport de sondage | Nouvelles données dans le secteur du Lac Harbour |

Lithostratigraphie

La région cartographiée se situe dans la partie nord-est de la Sous-province d’Opatica et dans la partie sud-est de la Sous-province d’Opinaca, au sud-est de la Province du Supérieur. La Sous-province d’Opatica regroupe des unités volcano-plutoniques et gneissiques d’âge mésoarchéen à néoarchéen, alors que l’Opinaca représente un ensemble de roches métasédimentaires d’âge néoarchéen (Card et Cieselski, 1986). Au sud-est de la région cartographiée, les sédiments paléoprotérozoïques du Bassin d’Otish recouvrent en discordance les roches des deux sous-provinces archéennes. Des dykes mafiques néoarchéens et paléoprotérozoïques coupent en totalité ou en partie l’ensemble des unités stratigraphiques de la région.

Les unités de la région de l’île Bohier peuvent ainsi être divisées en quatre (4) ensembles :

- un ensemble d’unités appartenant à la Sous-province d’Opatica;

- un ensemble d’unités appartenant à la Sous-province d’Opinaca;

- un ensemble de dykes mafiques néoarchéens et paléoprotérozoïques;

- un ensemble de roches métasédimentaires du Bassin d’Otish.

Les roches de la région ont été groupées en différentes unités lithostratigraphiques et lithodémiques en respectant les normes du Code stratigraphique nord-américain (ministère de l’Énergie et des Ressources, 1986; American Commission on Stratigraphic Nomenclature, 2005; Easton, 2009) et en tenant compte de la nomenclature déjà établie. La chronologie relative de mise en place de ces unités est illustrée dans un schéma stratigraphique qui tient compte des relations de recoupement décrites sur le terrain et des données géochronologiques U-Pb disponibles.

Sous-province d’Opatica

La Ceinture de roches vertes de la Haute-Eastmain (CRVHE) se compose de deux grands ensembles : le Groupe de René (Are), qui comprend essentiellement des roches métavolcaniques, et le Groupe de Bohier (nAbh), qui regroupe des roches métasédimentaires.

Les travaux de terrain ont permis d’établir une nouvelle interprétation stratigraphique de la CRVHE. Dans ce modèle, le Groupe de René est présenté comme une succession d’épisodes volcaniques correspondant à quatre formations. De la base au sommet de l’empilement volcanique, cette succession est formée de la Formation d’Érasme (mAerm; 2800 ±6 Ma; Davis et Sutcliffe, 2018b), de la Formation de Roman (nArmn; 2770 ±3 Ma; 2774 ±6 Ma; Davis et Sutcliffe, 2018a,b) et de la Formation de Clément (nAcln). La position stratigraphique de la quatrième formation, la Formation de Dolent (nAdln), est encore incertaine.

La Formation d’Érasme (mAerm) correspond au premier épisode volcanique du Groupe de René et elle se divise en quatre unités affleurant le long de la branche sud de la CRVHE. La formation d’Érasme comprend principalement des basaltes et des basaltes andésitiques amphibolitisés qui montrent régulièrement une structure coussinée (mAerm1). Des basaltes porphyriques ou gloméroporphyriques à phénocristaux de plagioclase ont été regroupés dans la sous-unité mAerm1a. Des niveaux de lave rhyolitique, rhyodacitique ou dacitique et de tuf felsique à cendres, lapillis ou blocs (mAerm2) sont localement intercalés dans l’unité mAerm1. Les unités volcaniques sont les hôtes de filons-couches de gabbro et de roches ultramafiques (mAerm3 et mAerm4). Le contact entre la Formation d’Érasme et celle sus-jacente de Roman n’a pas été observé sur le terrain. Cependant, un arrêt du volcanisme ou le jeu d’une zone de cisaillement qui aurait tronqué une partie de l’assemblage volcanique pourrait expliquer la différence de 30 Ma entre la mise en place des formations d’Érasme et de Roman.

La Formation de Roman (nArmn), qui correspond au deuxième grand épisode volcanique du Groupe de René, est exposée dans les branches sud et est de la CRVHE. Elle se compose de huit unités, dont seulement six ont été cartographiées dans la région de l’île Bohier. La première est subdivisée en deux sous-unités, nArmn1a et nArmn1b, qui ont des caractéristiques lithologiques similaires. Ces deux sous-unités regroupent des laves rhyolitiques et rhyodacitiques, ainsi que des tufs felsiques. Cependant, leurs signatures géochimiques sont différentes et elles sont géographiquement séparées. L’unité nArmn1a affleure dans la branche sud, alors que l’unité nArmn1b est exposée dans la branche est. Les cinq autres unités se composent d’andésites et de tufs intermédiaires (nArmn2), de gabbros (nArmn3), de basaltes amphibolitisés (nArmn4), de paraschistes et de paragneiss de wacke (nArmn7) et de sills ultramafiques (nArmn8). L’unité de formations de fer et d’amphibolites à grenat (nArmn5) et celle de mudstones et de chert graphiteux (nArmn6) n’ont pas été cartographiées dans la région.

La Formation de Clément (nAcln) représente un troisième grand épisode volcanique du Groupe de René. Cette formation regroupe des lithologies similaires à celles de la Formation d’Érasme, ainsi que quelques niveaux sédimentaires. Elle est composée de basaltes (nAcln1), de tufs felsiques et intermédiaires (nAcln2), de gabbros (nAcln3), de sills et de volcanites ultramafiques (nAcln4) et de formations de fer et d’amphibolites à grenat (nAcln5).

Enfin, la Formation de Dolent (nAdln), qui regroupe les roches volcaniques des branches ouest et nord, ainsi que celle de la bordure nord de la branche est, se divise en 5 unités : une unité majoritairement basaltique (nAdln1), une unité de gabbros (nAdln2), une unité de roches intrusives ultramafiques (nAdln3), une unité de volcanites ultramafiques (nAdln4) et une unité de niveaux de chert sulfuré et de formations de fer (nAdln5). La position stratigraphique de cette Formation dans le Groupe de René est encore indéterminée.

Les roches métasédimentaires du Groupe de Bohier (nAbh) recouvrent en discordance les unités métavolcaniques du Groupe de René. Le Groupe de Bohier se divise en trois unités informelles. L’unité basale (nAbh1) est observéee dans la branche est et le long de la bordure sud de la branche ouest de la CRVHE. Elle regroupe des wackes lités et des paragneiss à biotite et à grenat. La sous-unité intermédiaire (nAbh1a), qui est principalement exposée sur l’île Bohier et au nord de la branche sud, est un paraschiste nodulaire à biotite-muscovite-sillimanite-grenat ± cordiérite. Elle présente des lits plus ou moins riches en sillimanite ou en grenat, témoignant de la variation de la composition des protolites. L’unité sommitale nAbh2 correspond à un conglomérat polygénique ou monogénique, dont la nature des fragments (granite, tonalite, diorite, gabbro, volcanite mafique et volcanite felsique) est comparable à celle des unités affleurant au voisinage. Ces conglomérats affleurent sur l’île Bohier et au cœur de la branche ouest.

Le modèle stratigraphique de la séquence volcanique de la CRVHE présenté ici diffère donc de celui proposé par Hocq (1985), Couture (1987) et Roy (1988), qui plaçaient les sédiments du Groupe de Bohier à la base de la séquence, sous les unités du Groupe de René. Le modèle proposé ici se rapproche davantage de celui de Boldy et al. (1984), qui divisait les roches volcaniques en cycles et qui les plaçait à la base de la stratigraphie de la ceinture.

La CRVHE est entourée de quatre unités de roches intrusives, dont la mise en place a contribué à lui donner sa forme. À l’est de la ceinture, le cœur de l’Anticlinal de l’Île Bohier est occupé par le Pluton synvolcanique de l’Île Bohier (nAibo, 2771 ±6 Ma; Davis et Sutcliffe, 2018b). Ce pluton est composé de tonalite et de granodiorite, toutes deux à biotite-magnétite-hornblende. Il est affecté par une déformation davantage marquée par l’allongement des cristaux de quartz que par les minéraux ferromagnésiens, qui se présentent en amas. Sur les cartes du champ magnétique, ce pluton montre un grain concordant avec la forme de la ceinture. Il se caractérise également par une carbonatisation répandue. Plus à l’est se trouve le Pluton de Chiyaaskw (nAchw), dont l’unité nAchw1, datée à 2746 ±3 Ma (Davis et Sutcliffe, 2018a), est composée de tonalite et de diorite quartzifère, toutes deux à biotite-hornblende-magnétite. Ces roches sont foliées, localement rubanées et gneissiques. Au nord-ouest de la ceinture se trouve le Pluton de Misasque (nAmiq, 2695 ±3 Ma; Davis et Sutcliffe, 2018a), composé de tonalite, de gneiss tonalitique et de granodiorite gneissique, tous à biotite-magnétite ± hornblende. La granodiorite foliée, rubanée et gneissique est concentrée dans l’unité nAmiq2. L’analyse des zircons appartenant au Pluton de Misasque a permis de distinguer deux populations. Si la plus jeune, datée à 2695 ±3 Ma, correspondait à l’âge de cristallisation du pluton, la plus ancienne serait alors héritée d’un socle daté à 2822 ±5 Ma. Enfin, le Pluton de Cadieux (nAcad) se présente en deux parties. L’une est localisée au cœur de l’Anticlinal du Lac Hécla, bordée par les branches nord et est de la CRVHE, alors que l’autre longe la bordure sud de la branche ouest. Ce pluton est composé de granodiorite foliée à biotite-hornblende-magnétite, montrant une structure porphyroïde à phénocristaux de feldspath potassique.

La Suite de Wahemen désigne une intrusion granitique non déformée de granulométrie moyenne à pegmatitique. Elle coupe les roches du Groupe de Bohier au nord-est du secteur cartographié. La Suite intrusive de Gaël est composée de petits plutons dioritiques en intrusion dans les unités volcaniques qui affleurent aux alentours de la Mine Eastmain. Finalement, complètement au sud-ouest du feuillet SNRC 33A01, deux petites intrusions tonalitiques foliées pourraient également appartenir à la Sous-province d’Opatica.

Sous-province d’Opinaca

Dans la partie est du secteur d’étude, le contact entre les sous-provinces d’Opinaca et d’Opatica passe au sud du Pluton de Cadieux. À l’ouest, il est marqué par la faille de chevauchement de Bart bordant le sud de la branche sud de la ceinture de la Haute-Eastmain. Dans la partie sud-est de la région cartographiée, les roches de l’Opinaca sont recouvertes en discordance par les roches sédimentaires du Supergroupe d’Otish.

La majeure partie de la Sous-province d’Opinaca est occupée par le Complexe de Laguiche (<2710 Ma; Augland, 2016), composé dans la région par les unités de paragneiss (nAlgi2a) et de métatexite de paragneiss (nAlgi3a). Ce complexe occupe le sud-ouest du feuillet 33A08 et les zones de faibles élévations topographiques du feuillet 33A01. On trouve également des enclaves de paragneiss dans les intrusions granitiques de la région. Le Complexe de Laguiche est l’hôte de plusieurs unités intrusives. La plus volumineuse est l’Intrusion de Barou (nAbru), qui est composée principalement de granite massif à biotite-magnétite (nAbru1) et de granodiorite (nAbru2) en quantité mineure. Ces roches intrusives, qui sont plus résistantes à l’érosion que celles du Complexe de Laguiche, forment le relief des monts Otish dans la région cartographiée. L’Intrusion de Barou est elle-même coupée par le granite rubané à muscovite et à grenat du Pluton de Martel (nAmrt), qui affleure dans la partie ouest des monts Otish. La Suite de Kaaispaach (nAkpc) coupe également l’Intrusion de Barou. Cette nouvelle unité se compose de syénite et de syénite alcaline à amphibole et magnétite. Ces syénites sont massives et porphyroïdes à phénocristaux de feldspath potassique. Les roches du Complexe de Laguiche et de l’Intrusion de Barou sont à nouveau coupées par une série d’intrusions mineures de composition granitique à dioritique.

Enfin, plusieurs intrusions de roches ultramafiques ont été cartographiées ou extrapolées à l’aide de la carte aéromagnétique. Ces roches sont principalement encaissées dans les roches métasédimentaires de l’Opinaca, mais l’une de ces intrusions traverse le contact entre les sous-provinces d’Opinaca et d’Opatica au sud du feuillet 33A08.

Dykes mafiques néoarchéens et paléoprotérozoïques

La région d’étude est traversée par deux essaims de dykes mafiques d’âges néoarchéen et paléoprotérozoïque. Les dykes d’orientation SSE-NNW de gabbronorite massive appartiennent à l’Essaim de dykes de Mistassini (nAmib; 2515-2503 Ma). Un dyke plus jeune de composition gabbroïque à gabbronoritique, orienté WSW-ENE, pourrait être rattaché à la famille des Dykes de Senneterre (pPsen; 2221-2216 Ma). Ces dykes coupent toutes les unités de la région, à l’exception de celles du Bassin d’Otish.

Roches sédimentaires du Bassin d’Otish

Le sud-est de la région est composé des roches sédimentaires d’âge paléoprotérozoïque appartenant au Supergroupe d’Otish (<2503 Ma et >2169 Ma). Il s’agit principalement d’arénite et de conglomérat à cailloux de quartz qui reposent en discordance sur les roches archéennes. Le Supergroupe d’Otish est divisé en deux groupes : le Groupe d’Indicator, à la base, et le Groupe de Péribonca, au sommet (Genest, 1989). Les roches du Groupe d’Indicateur ne contiennent pas de plagioclase. Elles se sont mises en place en milieu réducteur et comprennent essentiellement des conglomérats monogéniques. En revanche, les roches du Groupe de Péribonca contiennent jusqu’à 5 % de plagioclase. Elles témoignent d’un milieu oxydant et incluent des conglomérats polygéniques. Dans le secteur cartographié, trois formations détritiques appartenant à ces deux unités ont été reconnues. Les formations de Matoush et de Shikapio, qui sont rattachées au Groupe d’Indicateur, affleurent très peu dans la région d’étude et elles sont exposées au nord-est du feuillet 33A01. La Formation de Laparre (pPlp), appartenant au Groupe de Péribonca, affleure au sud-est du feuillet 33A01. Elle a été subdivisée en deux unités informelles : l’unité pPlp1c regroupe les faciès conglomératiques, tandis que l’unité pPlp1d correspond au faciès arénitique.

Géologie structurale

La cartographie géologique de la région de l’île Bohier a permis d’identifier au moins trois phases de déformation ductile désignées D1, D2 et D3, ainsi qu’un épisode fragile subséquent D4.

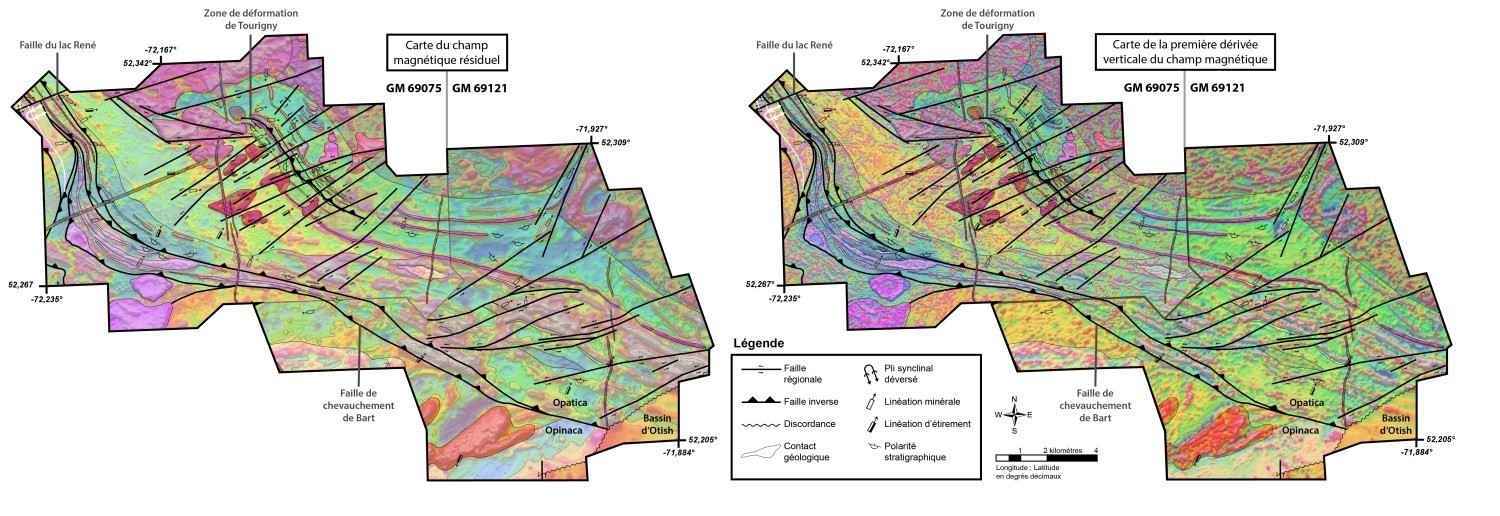

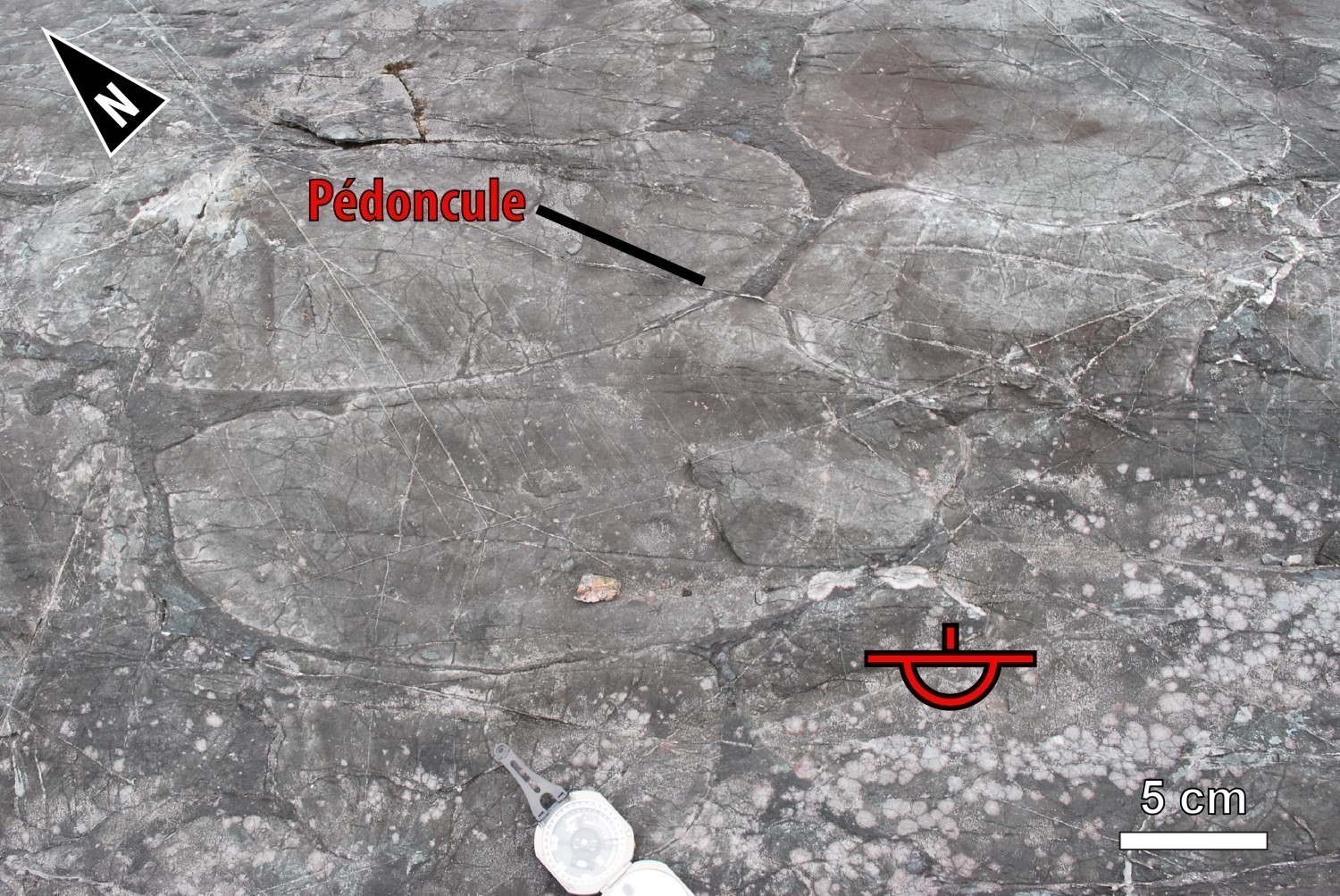

Structures primaires

Les structures primaires qui permettent de préciser localement l’orientation de la stratification S0 (coussins dans les basaltes, pédoncules, chambres de quartz, vésicules, granoclassement dans les tufs et les wackes, litage, etc.) sont généralement bien préservées dans les unités métavolcaniques et métasédimentaires des groupes de René et de Bohier. Certaines intrusions ont conservé des reliques de leur mise en place. Par exemple, la structure interne du pluton synvolcanique de l’Île Bohier, qui est visible sur les cartes magnétiques, correspond à une foliation magmatique primaire. Cette fabrique a la même orientation que la foliation composite S0-S1 des roches volcano-sédimentaires de la CRVHE.

Phase de déformation (D1)

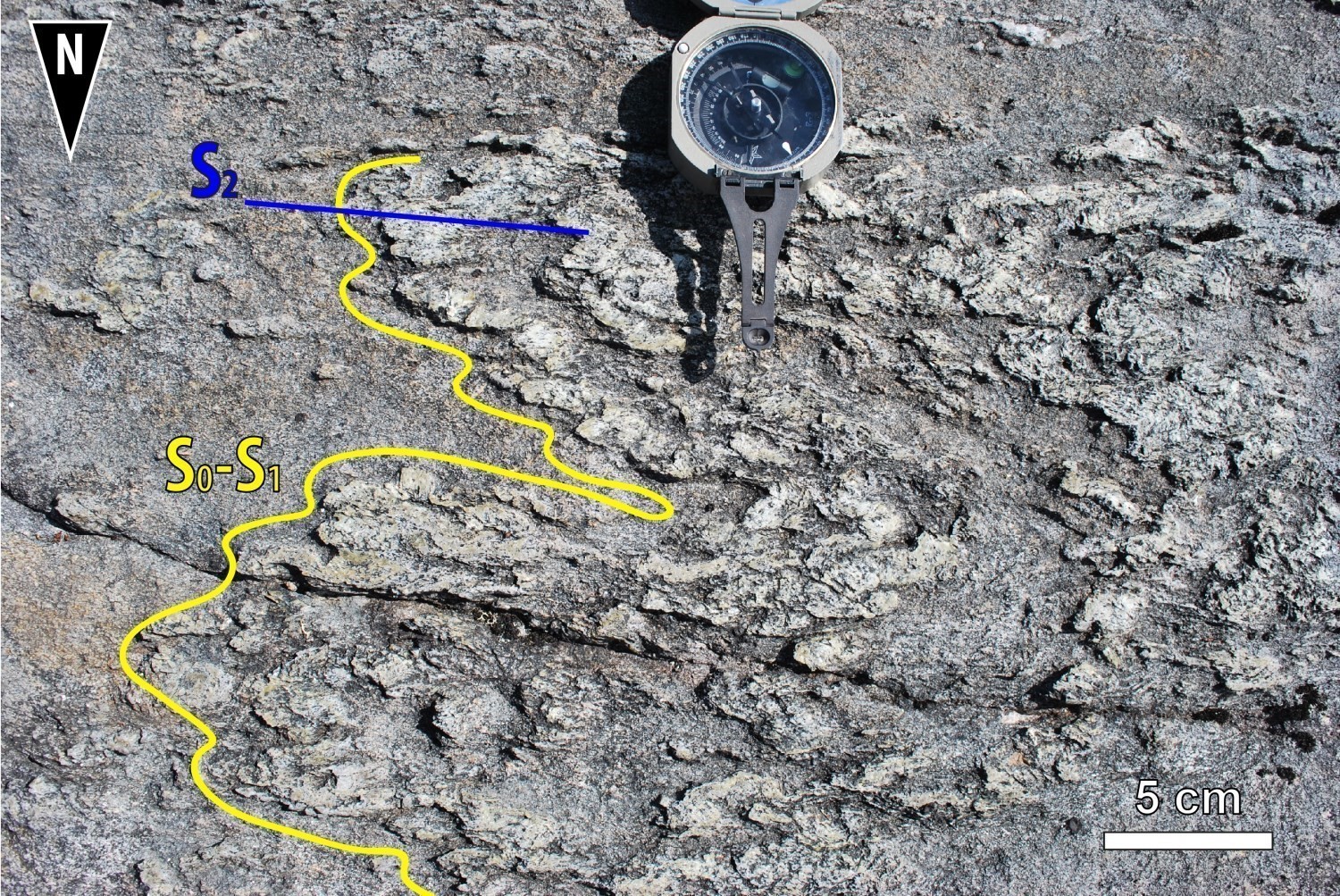

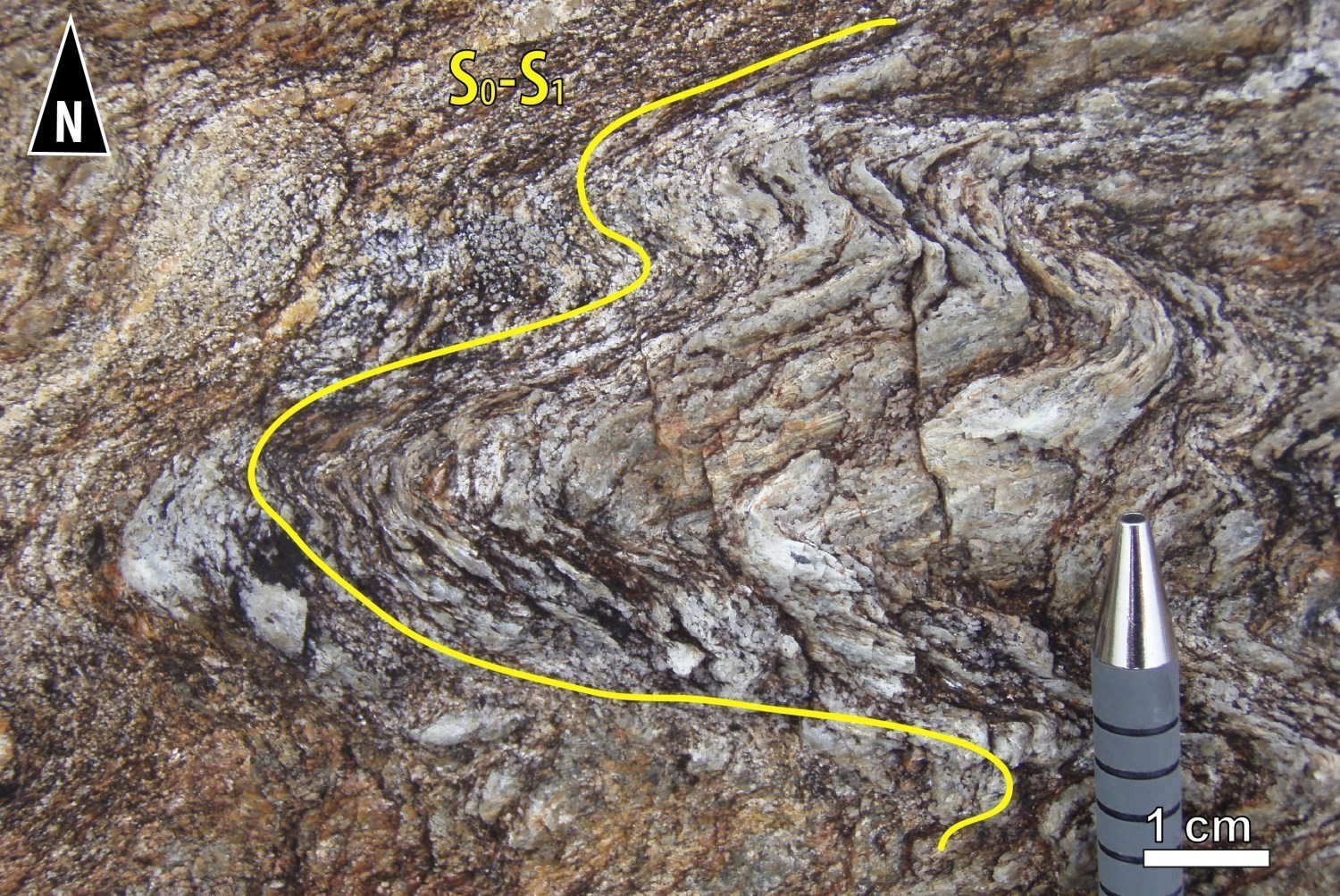

La première phase de déformation D1, visible à l’échelle de l’affleurement, est matérialisée par une foliation et une schistosité S1 pénétrative, observées dans l’ensemble de la région cartographiée. Cette fabrique, sur laquelle est transposée la stratification (S0), est particulièrement bien exprimée au centre de l’île Bohier, dans l’unité de paraschiste nodulaire (nAbh1a). La fabrique S1 d’origine tectonométamorphique est marquée par l’orientation préférentielle des micas (biotite et muscovite) et de la sillimanite. Régionalement, la fabrique composite S0-S1 ondule et varie d’une orientation NW-SE à ENE-WSW à N-S. Une linéation minérale et d’étirement L1 est associée à la schistosité S1 et elle a été principalement observée dans les unités de la CRVHE.

Les observations de terrain, le levé aéromagnétique régional et les levés magnétiques de compagnies (St-Hilaire, 2013; Dubé, 2015) ont permis de tracer plusieurs zones de déformation développées durant la phase D1. Les failles F1 associées à ces zones sont orientées NNW-SSE à WNW-ESE et elles ont un pendage vers le NNE et l’ENE. Ces failles précoces sont caractérisées par des mouvements chevauchants inverses. Quelques mouvements normaux ont été observés. Ces failles de premier ordre découpent la branche sud de la CRVHE. L’une des plus importantes de la région, la Faille de chevauchement de Bart, marque le contact entre les sous-provinces d’Opatica et d’Opinaca. Dans la Sous-province d’Opinaca, les linéaments magnétiques orientés NNE-SSW sont clairement coupés par la faille de chevauchement de Bart. À l’est de la faille, dans la Sous-province d’Opatica, la foliation S1 et les linéaments magnétiques sont orientés NW-SE et les roches ont un pendage moyen de 50° vers le NE. Le pendage de la fabrique composite S0-S1 dans la séquence volcanique de la branche sud de la CRVHE diminue en s’approchant de la faille de chevauchement de Bart (~20° vers le NE).

Les observations de terrain, le levé aéromagnétique régional et les levés magnétiques de compagnies (St-Hilaire, 2013; Dubé, 2015) ont permis de tracer plusieurs zones de déformation développées durant la phase D1. Les failles F1 associées à ces zones sont orientées NNW-SSE à WNW-ESE et elles ont un pendage vers le NNE et l’ENE. Ces failles précoces sont caractérisées par des mouvements chevauchants inverses. Quelques mouvements normaux ont été observés. Ces failles de premier ordre découpent la branche sud de la CRVHE. L’une des plus importantes de la région, la Faille de chevauchement de Bart, marque le contact entre les sous-provinces d’Opatica et d’Opinaca. Dans la Sous-province d’Opinaca, les linéaments magnétiques orientés NNE-SSW sont clairement coupés par la faille de chevauchement de Bart. À l’est de la faille, dans la Sous-province d’Opatica, la foliation S1 et les linéaments magnétiques sont orientés NW-SE et les roches ont un pendage moyen de 50° vers le NE. Le pendage de la fabrique composite S0-S1 dans la séquence volcanique de la branche sud de la CRVHE diminue en s’approchant de la faille de chevauchement de Bart (~20° vers le NE).

La Zone de Déformation de Tourigny (Tourigny, 1989) est une autre faille développée durant la phase D1 dans la région de l’île Bohier. Cette zone de déformation affecte l’assemblage de la Séquence de la Mine. Frappier-Rivard (2015) y décrit deux failles principales, une au mur de la zone de déformation, une autre au toit. La faille du mur, qui se superpose à un sill ultramafique, est plus développée que celle du toit. Cette dernière coupe plusieurs lithologies (felsiques, mafiques, ultramafiques). Ces failles, qui font jusqu’à 10 cm d’épaisseur, sont subparallèles à la stratification. Les indicateurs cinématiques (fabriques C/S, boudinage asymétrique), associés à la linéation minérale et d’étirement L1 orientée NE-SW, impliquent généralement un mouvement inverse (Tourigny, 1989; Couture, 1993; Frappier-Rivard, 2015). Toutefois, quelques observations en carottes de forage en 2010 et 2011 ont répertorié à la fois des mouvements normaux et inverses (Frappier-Rivard, 2015). Les hétérogénéités (mécaniques et chimiques) entre les ultramafites et leurs encaissants pourraient avoir favorisé et circonscrit le développement de la Zone de Déformation de Tourigny.

Phase de déformation (D2)

Dans les sous-provinces d’Opatica et d’Opinaca, l’épisode de déformation régionale D2 se manifeste par une foliation pénétrative S2 qui reprend la foliation S1. La foliation S2 a un pendage modéré vers le sud ou vers le nord et elle est marquée par l’orientation préférentielle des micas, de certaines amphiboles et de la sillimanite. La région est aussi affectée par de plis P2 kilométriques de plan axial S2 et d’orientation E-W à ENE-WSW (Anticlinaux du lac Hecla et de l’île Bohier, Synclinaux de la branche est et de la branche ouest). La foliation S2 et des zones de cisaillement régionales F2 sont bien développées dans les branches est et ouest de la CRVHE.

Phase de déformation (D3)

La phase de déformation D3 se traduit par un clivage de crénulation espacé S3, qui reprend la foliation S2 dans les roches volcano-sédimentaires des groupes de René et de Bohier. Des plis régionaux P3 d’orientation NW-SE et de plan axial S3 affectent aussi la séquence volcanique et sédimentaire des groupes de René et de Bohier.

Phases de déformation (D4)

Une phase de déformation cassante D4 a faillé la région. Une famille de failles senestres orientées ENE-WSW à E-W déplace les unités dans la région de l’île Bohier. La Faille du lac René est l’une des plus importantes de cette famille de failles. Les unités volcaniques et sédimentaires montrent un décalage de part et d’autre du lac René. En effet, les formations de fer (nAcln5), qui constituent un niveau marqueur dans la branche sud de la CRVHE à cause de leur haute susceptibilité magnétique, ont été déplacées de 250 mètres selon un mouvement senestre. L’existence de cartes magnétiques très détaillées le long de la branche sud de la CRVHE (St-Hilaire, 2013; Dubé, 2015) a permis d’y cartographier de nombreuses failles fragiles. La cinématique à composante senestre de la majorité de ces failles est observée à la « Séquence de la Mine » (voir description à la section Géologie économique) et au niveau des zones minéralisées dans le secteur de la Mine Eastmain, où une faille senestre déplace et marque la limite entre les Zones A et B du gisement (Yassa, 2018). Enfin, une famille de faille F5 orientées NW-SE montrent des mouvements/déplacements dextres. Ces failles découpent le Pluton de Cadieux, au sud de la branche ouest de la CRVHE.

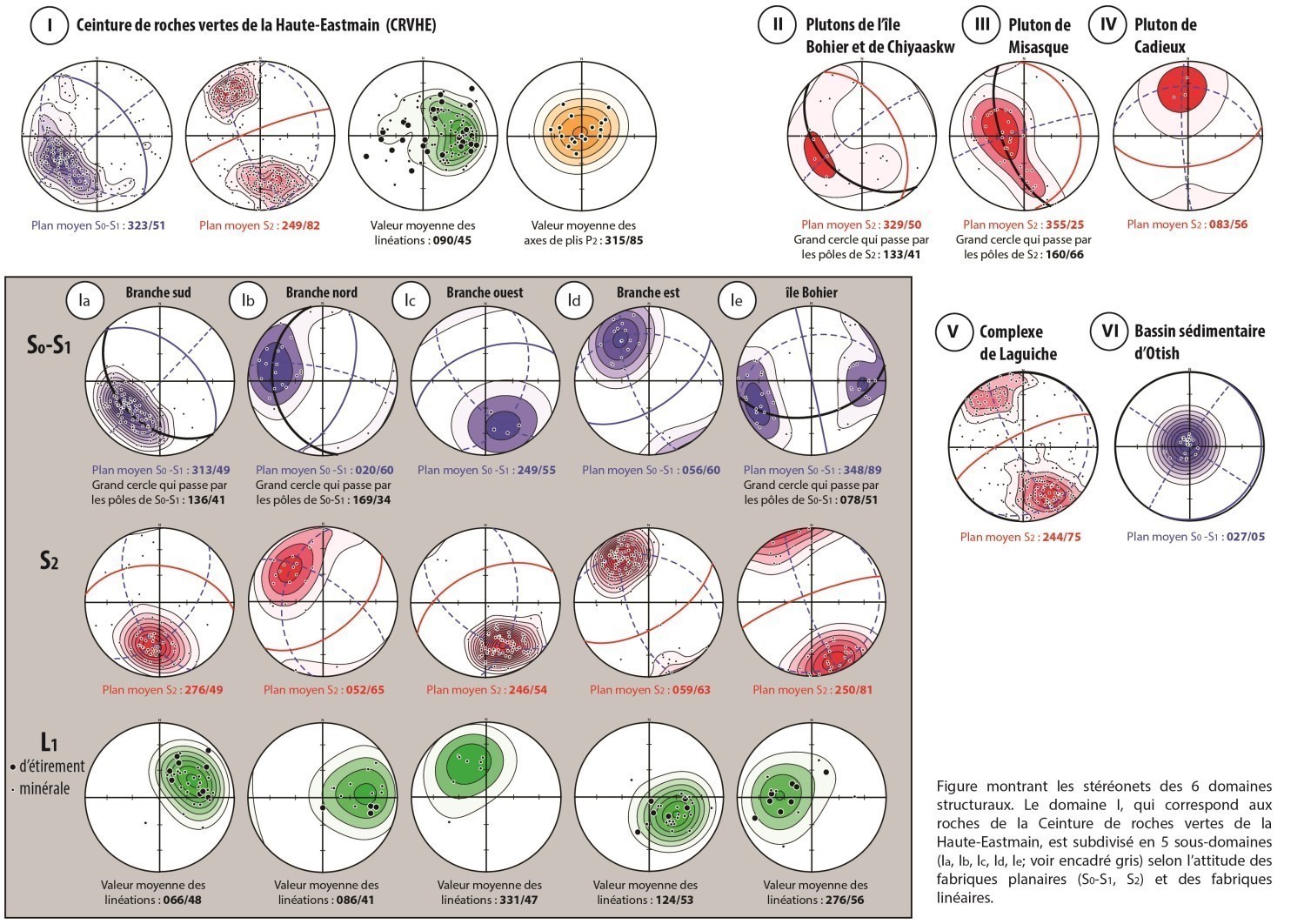

DOMAINES STRUCTURAUX

La région cartographiée est divisée en six domaines structuraux présentés sur la carte aéromagnétique et caractérisés par l’orientation générale des foliations et des linéations. Trois coupes structurales illustrent l’agencement de la CRVHE.

Domaine I : Ceinture de roches vertes de la Haute-Eastmain (Opatica)

Domaine I : Ceinture de roches vertes de la Haute-Eastmain (Opatica)

Les cinq (5) sous-domaines suivants ont été tracés dans la CRVHE :

Branche sud (sous-domaine Ia) :

La branche sud correspond à une séquence volcanique homoclinale renversée et caractérisée par l’empilement de trois formations volcaniques et d’un groupe sédimentaire. Dans ce secteur, les basaltes coussinés bien préservés permettent de déterminer avec certitude la polarité stratigraphique. Les polarités sont systématiquement inverses, montrant une orientation vers le SW et vers le sud. Le pendage de la stratification est d’environ 50° vers le nord. La base de l’empilement volcanique et sédimentaire est renversée et débute avec la Formation d’Érasme au nord-ouest. L’empilement s’achève vers l’ouest avec le Groupe de Bohier, qui se retrouve donc structuralement à la base. Un pli synclinal P1 a été interprété au nord de la branche sud grâce aux inversions de polarité dans les sédiments du Groupe de Bohier, de part et d’autre de la trace. Cet axe est subparallèle à la stratification et passe au sein de l’unité de paraschiste nodulaire (nAbh2a). Une série de failles de chevauchement a permis la juxtapososition des roches volcano-sédimentaires de la Sous-province d’Opatica et des roches sédimentaires appartenant à la Sous-province d’Opinaca. La fabrique S1 est dominante dans la branche sud. Les pôles des foliations S1 de ce sous-domaine indiquent que la branche sud se moule sur un dôme anticlinal dont la partie centrale est occupée par le pluton synvolcanique de l’île Bohier (nAibo) et par le Pluton de Chiyaaskw (nAchw). Les pôles définissent un grand cercle (plan moyen : 136°/41°). La relation géométrique entre les branches sud (pendage à 49°) et est (pendage à 60°) semble indiquer que le plan axial de l’Anticlinal P2 de l’Île Bohier serait légèrement déversé vers le sud. L’axe de pli P2 calculé dans ce domaine est de 046°/49°. La foliation régionale S2 orientée à 276°/49° coupe la fabrique S1. Les linéations minérales et d’étirement plongent modérément vers le NE (066°/48°).

Branche nord (sous-domaine Ib) :

La branche nord forme le flanc nord et ouest d’un anticlinal dont la partie centrale à l’est est occupée par le Pluton de Cadieux. Le plan axial de l’Anticlinal du lac Hécla, déversé vers le nord, pente vers le SE. La stratification est mise en évidence par un niveau de basalte porphyrique à gloméroporphyrique orienté N-S qui a été suivi sur plusieurs kilomètres. La fabrique S1, orientée à 020°/60° est mieux développée dans la branche nord que la fabrique S2, laquelle est disposée à 052°/65°. Les linéations L1 plongent à environ 40° vers l’est.

Branche ouest (sous-domaine Ic) :

La branche ouest représente un pli synclinal P2 déversé vers le sud. Les roches de cette branche appartiennent à la Formation de Dolent. À la base de la stratigraphie se trouvent des roches mafiques et ultramafiques (intrusives et volcaniques). Elles sont surmontées par des basaltes coussinés. Le cœur du synclinal de la branche ouest-est occupé par des conglomérats polygéniques du Groupe de Bohier (<2712 ±6 Ma; Davis et Sutcliffe, 2018b) qui reposent en discordance sur les roches volcaniques du Groupe de René. Les roches de ce secteur sont surtout affectées par la foliation régionale S2. Comme illustré sur les stéréogrammes, la fabrique composite S0-S1 (249°/55°) a été transposée à la foliation S2. Le plan moyen de la foliation régionale S2 est de 246°/54°. Les linéations plongent modérément vers le NW.

Branche est (sous-domaine Id) :

Les roches de la branche est sont plus métamorphisées et plus déformées que celles de la branche sud. Les indicateurs de polarité stratigraphique sont donc plus rares. Quelques inversions de polarité permettent de définir des plis P2. Au sud de la branche est, il est possible de reconnaître deux plis : un synclinal et un anticlinal déversés vers le nord. Un cisaillement régional F2 marque le contact entre les roches volcaniques de la Formation de Roman (nArmn) et les roches métasédimentaires du Groupe de Bohier. Plus au nord-ouest, le synclinal P2 de la branche est, localisé au cœur de l’unité de wacke et de paragneiss du Groupe de Bohier, est déversé vers le nord. La stratification orientée WSW-ENE est beaucoup plus difficile à tracer en raison de la déformation plus importante. Elle est soulignée par un niveau repère de basalte porphyrique au sud du lac du Tiers-État. Des zones de cisaillement subparallèles à la foliation S2 ont probablement contribué à décaler les unités stratigraphiques. Les roches de la branche est présentent une foliation régionale S2 orientée ENE-WSW à pendage modéré vers le SSE (059°/63°) ainsi que des linéations minérales et d’étirement plongeant à environ 53° vers le SE. Les branches ouest et est, qui montrent une continuité lithologique, ont donc des pendages inverses.

Île Bohier (sous-domaine Ie) :

Le secteur de l’île Bohier est structuralement complexe. Il s’agit de l’endroit où les quatre branches de la CRVHE se rejoignent. À cet endroit, les relations de recoupement permettent de reconnaître les trois phases de déformation ductile D1, D2 et D3. Sur plusieurs affleurements de paraschiste, on peut observer les relations entre les différentes phases de déformation. La fabrique composite S0-S1, globalement N-S, est coupée par la foliation régionale de plan axial S2. Cette dernière est orientée ENE-WSW et est associée à des plis serrés P2. Un clivage de crénulation S3 à pendage faible ou modéré est orienté NW-SE. Les linéations plongent modérément vers l’est et le NE.

Domaine II : Plutons de l’île Bohier et de Chiyaaskw (Opatica)

Le domaine II comprend le Pluton syntectonique de Chiyaaskw et le Pluton synvolcanique de l’Île Bohier (nAibo). Les deux intrusions se trouvent au cœur de l’Anticlinal de l’île Bohier. Le Pluton de Chiyaaskw est folié. Les pôles des foliations S2 définissent un grand cercle orienté à 133°/41°. Le Pluton de l’Île Bohier est massif à localement faiblement folié. Il a enregistré la foliation S1 et est caractérisé par un rubanement magmatique orienté NNE-SSW à NNW-SSE.

Domaine III : Pluton de Misasque (Opatica)

La foliation tectonométamorphique et le rubanement gneissique dans ce domaine ont essentiellement été observés dans le Pluton de Misasque. Les pôles de foliation S2 définissent un grand cercle orienté à 160°/66°. L’axe théorique de plissement P2 calculé pour ce domaine indique une faible plongée vers l’ENE.

Domaine IV : Pluton de Cadieux (Opatica)

Le Pluton syntectonique de Cadieux se trouve au cœur de l’Anticlinal du Lac Hecla. Ce secteur affleure très peu et l’essentiel des données structurales provient d’affleurements qui se situent au sud de l’intrusion, à proximité de la branche est de la CRVHE. Le plan moyen de la foliation S2 dans cette granodiorite porphyroïde est orienté à 083°/56°.

Domaine V : Complexe de Laguiche (Opinaca)

Le domaine V correspond aux roches métasédimentaires migmatitisées et aux intrusions granitiques du Complexe de Laguiche. Ce complexe représente plus de la moitié de la superficie de la région cartographiée. Dans ce domaine, les stéréogrammes illustrent l’attitude du rubanement migmatitique, de la gneissosité G2 et de la foliation tectonométamorphique S2. Les pôles des foliations du domaine V définissent un plan moyen orienté principalement ENE-WSW avec un pendage d’environ 75° vers le nord ou vers le sud. Très peu de linéations d’étirement (vers l’est ou vers l’ouest) ont été mesurées. Plusieurs intrusions tardives coupant les paragneiss et les métatexites sont massives (Suite de Kaaispaach, Intrusion de Barou).

Domaine VI : Bassin sédimentaire d’Otish

Les conglomérats et les arénites quartzifères du Supergroupe d’Otish présentent un litage subhorizontal avec un plan moyen à 027°/05°. Quelques directions de paléocourant ont été mesurées vers le sud ou le sud-est. Dans ce secteur, les roches paléoprotérozoïques du Bassin d’Otish ne sont pas déformées.

ÉVOLUTION TECTONIQUE DE LA RÉGION DE L’ÎlE BOHIER

L’agencement des unités de la région de l’île Bohier semble être en partie le résultat d’une tectonique verticale. Des exemples comparables ont été documentés ailleurs dans différents cratons archéens (p. ex. Campbell et Hill, 1988; Collins et al., 1998; Bleeker, 2002; Parmenter et al., 2006; Lin et al., 2013). Les mouvements verticaux auraient conduit à la formation d’un bassin pendant la phase D1. Ce bassin aurait été rempli par des roches sédimentaires (le Groupe de Bohier) dont les produits pourraient provenir de l’érosion de l’assemblage volcanique du Groupe de René et des roches intrusives du socle sous-jacent, au niveau de secteurs voisins formant des dômes. Ce bassin aurait subi une phase de plissement subséquente pendant l’événement D2 qui aurait conduit à la géométrie en plusieurs branches de la CRVHE. Ces branches, le long desquelles affleurent les roches du Groupe de René, pourraient mouler des dômes de roches plutoniques formés durant la phase D2.

Métamorphisme

La région d’étude présente trois ensembles géologiques (Sous-province d’Opinaca, Sous-province d’Opatica et Bassin d’Otish) affectés différemment par le métamorphisme.

Dans la Sous-province d’Opinaca, les roches métasédimentaires du Complexe de Laguiche montrent un faible degré de fusion partielle. Les paragneiss montrent un assemblage minéralogique à plagioclase, quartz et biotite. Ils ne contiennent pas d’amphibole. Il en est de même pour le granite à biotite de l’Intrusion de Barou. Par endroit, la fusion partielle a été plus poussée et les roches sont devenues des métatexites, notamment au centre du feuillet 33A01. L’amphibole et le grenat peuvent alors être présents. Les roches métasédimentaires du Complexe de Laguiche se seraient donc trouvées au faciès des amphibolites supérieures.

Plusieurs événements métamorphiques ont été datés dans la Sous-province d’Opatica. Ils s’étendent de 2,69 à 2,68 Ga et de 2,66 à 2,64 Ga (Davis et al., 1995) et coïncident avec l’Orogenèse Kénoréenne. Dans la région d’étude, les roches mafiques de la Sous-province d’Opatica montrent en général des assemblages à hornblende et grenat, typiques du faciès des amphibolites. Dans la CRVHE, les volcanites riches en amphibole sont majoritairement au faciès des amphibolites, même si localement, les roches ont été rétromorphosées au faciès des schistes verts. Les roches métasédimentaires du Groupe de Bohier montrent un assemblage à sillimanite-cordiérite-grenat-muscovite typique du faciès supérieur des amphibolites. La sillimanite apparaît localement en pseudomorphe de l’andalousite. Le passage de l’andalousite à la sillimanite associé à la cordiérite est typique d’un métamorphisme de relativement basse pression et de haute température. Les paragenèses observées indiquent donc que la roche a atteint des températures comprises entre 500°C (apparition de la sillimanite) et 700°C (remplacement de la muscovite par le feldspath potassique). Au niveau de l’affleurement 17-AB-1111, dans la partie nord de l’île Bohier, un conglomérat polygénique contient de la staurotide, en plus du grenat et de la biotite. La staurotide est bon marqueur du passage du faciès des schistes verts à celui des amphibolites.

Enfin, les roches sédimentaires détritiques du Supergroupe d’Otish, d’âge paléoprotérozoïque, ne montrent aucune évidence de métamorphisme.

Géologie économique

La région de l’île Bohier présente des zones favorables pour cinq types de minéralisations :

- Minéralisations de sulfures exhalatifs;

- Minéralisations aurifères ou de métaux usuels;

- Minéralisations de type porphyrique;

- Minéralisations magmatiques de nickel-cuivre (± cobalt ± éléments du groupe du platine) associées aux intrusions mafiques à ultramafiques;

- Minéralisations diamantifères associées aux kimberlites.

Les minéralisations uranifères ne seront pas abordées dans ce rapport.

Le tableau ci-dessous présente les résultats d’analyse pour les trente-six (36) minéralisations connues dans le secteur. Aucun nouvel indice n’a été découvert lors de la campagne de terrain.

(E) : Échantillon choisi; (R) : Rainure; (F) : Forage

Le tableau des analyses lithogéochimiques des échantillons d’intérêt économique donne la localisation, la description et les valeurs indicielles, anomales et significatives pour soixante (64) échantillons choisis dans le but d’évaluer le potentiel économique de la région.

Les minéralisations de sulfures exhalatifs

La Ceinture de roches vertes de la Haute-Eastmain présente un fort potentiel pour les minéralisations stratiformes d’origine exhalative. Ces zones de sulfures disséminés, semi-massifs à massifs, sont composées de pyrite, de pyrrhotite, de chalcopyrite et localement de sphalérite. Elles sont également aurifères. La minéralisation est généralement associée à des niveaux cherteux au contact entre des niveaux felsiques et des basaltes, ce qui semble indiquer que les altérations associées se sont développées durant une pause de l’activité volcanique. Les minéralisations Lac Érasme (2,72 % Cu, 8,25 g/t Au et 7,3 g/t Ag; Drouin, 1982) et Colline de Château Fort (3,3 g/t Au et 1,78 % Zn; Roy, 1988) se sont mises en place dans ce contexte. Plusieurs autres zones rouillées du même type ont également été repérées, mais n’ont pas donné de valeur anomale. Sur l’affleurement 17-AB-1138, un chert à pyrite disséminée à semi-massive a été observé sur une largeur de 45 m au contact de basaltes massifs et coussinés.

La Ceinture de roches vertes de la Haute-Eastmain présente un fort potentiel pour les minéralisations stratiformes d’origine exhalative. Ces zones de sulfures disséminés, semi-massifs à massifs, sont composées de pyrite, de pyrrhotite, de chalcopyrite et localement de sphalérite. Elles sont également aurifères. La minéralisation est généralement associée à des niveaux cherteux au contact entre des niveaux felsiques et des basaltes, ce qui semble indiquer que les altérations associées se sont développées durant une pause de l’activité volcanique. Les minéralisations Lac Érasme (2,72 % Cu, 8,25 g/t Au et 7,3 g/t Ag; Drouin, 1982) et Colline de Château Fort (3,3 g/t Au et 1,78 % Zn; Roy, 1988) se sont mises en place dans ce contexte. Plusieurs autres zones rouillées du même type ont également été repérées, mais n’ont pas donné de valeur anomale. Sur l’affleurement 17-AB-1138, un chert à pyrite disséminée à semi-massive a été observé sur une largeur de 45 m au contact de basaltes massifs et coussinés.

Les minéralisations aurifères

Trois types de minéralisations aurifères ont été répertoriés dans la région cartographiée : filoniennes, associées aux formations de fer et associées à des zones de cisaillement. La mise en place de minéralisations aurifères filoniennes est fortement tributaire de la déformation régionale. En effet, on trouve une forte association entre les minéralisations filoniennes et les zones de déformation D2. Un bon exemple est donné au décapage J4 effectué par Eastmain Resources en 2016 (affleurement 17-AB-1125). Cet affleurement expose sur 80 m une veine de quartz, de calcite et d’actinote, d’une largeur de 10 cm à 1,5 m, minéralisée en pyrite, en pyrrhotite et en chalcopyrite. Des valeurs jusqu’à

Les formations de fer sont des lithologies favorables à la mise en place de minéralisations aurifères. Elles peuvent jouer le rôle d’un piège chimique favorisant la précipitation de l’or. La zone minéralisée Lac René Sud (1,11 g/t Au pour l’échantillon 8315, Beesley, 1989; 1,65 g/t Au et 3,43 ppm Ag pour l’échantillon Q216413, Dobbelsteyn et Frappier-Rivard, 2015a), encaissée dans un tuf silicifié en contact avec une pyroxénite, est située à proximité d’une formation de fer. Les affleurements 17-JM-6019 et 17-SB-4102 exposent des formations de fer rouillées et rubanées. Ces formations sont au faciès des silicates et des oxydes. De la pyrrhotite (trace à 10 %) est présente dans les rubans silicatés.

La mine Eastmain : un gisement issu de la superposition de minéralisations de types filonien et sulfures massifs

L’ancienne Mine Eastmain représente le gîte aurifère le plus important de la CRVHE. Un total de 40 263 onces d’or y ont été produites en 1994-95 à une teneur de 10,56 ppm Au. La typologie de la minéralisation aurifère à la mine Eastmain est controversée. Dans les années 1980, Boldy et al. (1984) ont interprété ce gîte comme étant un sulfure massif volcanogène. Au début des années 1990, Couture et Guha (1990) et Couture (1993) ont plutôt suggéré que la minéralisation aurifère de la mine Eastmain serait encaissée dans des veines orogéniques mises en place dans une zone de déformation fragile-ductile. Suite aux travaux de cartographie de l’été 2017, la superposition de minéralisations syngénétiques volcanogènes et de minéralisations épigénétiques filoniennes est suggérée pour expliquer le budget aurifère du gisement Eastmain.

L’ancienne Mine Eastmain représente le gîte aurifère le plus important de la CRVHE. Un total de 40 263 onces d’or y ont été produites en 1994-95 à une teneur de 10,56 ppm Au. La typologie de la minéralisation aurifère à la mine Eastmain est controversée. Dans les années 1980, Boldy et al. (1984) ont interprété ce gîte comme étant un sulfure massif volcanogène. Au début des années 1990, Couture et Guha (1990) et Couture (1993) ont plutôt suggéré que la minéralisation aurifère de la mine Eastmain serait encaissée dans des veines orogéniques mises en place dans une zone de déformation fragile-ductile. Suite aux travaux de cartographie de l’été 2017, la superposition de minéralisations syngénétiques volcanogènes et de minéralisations épigénétiques filoniennes est suggérée pour expliquer le budget aurifère du gisement Eastmain.

Le dépôt de la mine Eastmain consiste en trois zones minéralisées principales, nommées Zone A, Zone B et Zone C. Ces zones se situent dans la Formation d’Érasme, le long d’un même niveau stratigraphique. Elles sont contenues dans un ensemble lithologique caractéristique, connu sous le nom de « Séquence de la Mine » (Mine Series package »). Elle consiste en un assemblage subplanaire de roches felsiques (tufs et coulées), de coulées mafiques et de sills ultramafiques, déformés et altérés, et dont le pendage est de 35° vers le NE (Frappier-Rivard, 2015). La zone aurifère est comprise dans des niveaux de chert recristallisé, minéralisés et associés à des lentilles de sulfures massifs à semi-massifs (pyrrhotite, pyrite, chalcopyrite, sphalérite) et à des zones silicifiées dans les roches felsiques, mafiques et ultramafiques. La Séquence de la Mine, qui a été tracée latéralement sur 10 km selon une direction NW-SE, constitue un niveau repère pour l’exploration de minéralisations aurifères dans la région de l’île Bohier.

Le décapage du gîte aurifère Hillhouse (échantillon 17-JM-6010-D1 incluant 2160 ppb Au et 764 ppm Cu; échantillon Q2165963 incluant 39,5 ppm Au et 4690 ppm Cu, Frappier-Rivard, 2015; forage EM 16-78 incluant 55,7 g/t sur 0,7 m; Eastmain Resources Inc., communiqué de presse du 5 octobre 2016), situé environ 1 km au NNE de l’ancienne mine Eastmain, est un bon exemple du style de minéralisation décrit en forage dans les Zones A, B et C. Les observations de terrain effectuées à l’été 2017 par l’équipe du MERN suggèrent une origine syngénétique et volcanogène pour l’indice Hillhouse. Les caractéristiques d’un système VMS (Dubé et al., 2007) qui sont présentes au gîte Hillhouse sont :

1) la présence d’une lentille stratoïde de sulfures semi-massifs à massifs (jusqu’à 50 % de pyrrhotite, de chalcopyrite et de sphalérite) qui est concordante à la stratification;

2) la position de la lentille minéralisée dans l’empilement volcanique sous-marin, soit à la base d’un niveau volcanoclastique felsique, au contact avec un basalte coussiné d’affinité transitionnelle;

3) la zonalité de l’assemblage minéralogique en profondeur (Frappier-Rivard, communication personnelle). La séquence volcanique étant renversée, les sulfures qui se forment à des températures plus basses (assemblage de galène, de sphalérite et de pyrite) se retrouvent en profondeur, tandis que l’or et la chalcopyrite (minéralisation qui se forme à de plus hautes températures) sont plus abondants à de faibles profondeurs. Les valeurs aurifères sont intimement associées à la présence de la chalcopyrite;

4) l’occurrence de zones d’altération hydrothermale discordantes à la stratification suggérant l’existence de cheminées d’altération. Les basaltes de la Formation d’Érasme, surtout ceux à proximité et dans la Séquence de la Mine, présentent des altérations hydrothermales diverses. Les plus courantes sont la silicification, la chloritisation, la carbonatisation, la sécritisation et la biotitisation. Régionalement, des altérations alumineuses métamorphisées (assemblage à muscovite, sillimanite, cordiérite et grenat) sont présentes dans les roches felsiques et intermédiaires de la Formation de Roman.

L’introduction de l’or dans le système minéralisé n’est pas nécessairement exclusive au système volcanogène. L’or pourrait également représenter un ajout tardif au système. Dans le secteur de la mine Eastmain, des veines de quartz qui sont sécantes à la stratigraphie et subparallèles à la foliation S2 sont aurifères. On peut les observer au niveau de l’Indice Lac Julien ou aux affleurements 17-AB-1125, 17-AB-1127 et 17-JM-6176. Ces observations suggèrent la superposition de minéralisations syngénétiques volcanogènes et de minéralisations épigénétiques filoniennes dans le secteur du gisement Eastmain.

Des zones favorables pour des minéralisations de type porphyrique dans le Pluton de l’île Bohier

Le Pluton de l’île Bohier constitue une unité lithologique favorable pour la recherche de minéralisations de type porphyrique. Cette intrusion est composée de tonalite à biotite, hornblende et magnétite. L’unité est particulièrement homogène et se distingue aisément des autres tonalites du secteur, notamment par la présence d’une carbonatisation répandue. Plusieurs minéralisations aurifères de type porphyrique ont été identifiées : Contact Est (3,18 g/t Au; échantillon 34190009, Desbiens et Désormeaux, 2012), Laker (3,1 g/t Au; échantillon P294089, Desbiens, 2013), Shower Cap (6,11 g/t Au; échantillon P294159, Desbiens, 2013), Zone-Nord-Ouest (11,4 g/t Au sur 0,79 m en forage; échantillon C178239, Gerber et Robinson, 2012) et Lac Michel (125 g/t Au; échantillon 510955, Francoeur et Archer, 1995). La minéralisation typique est constituée de 1 à 2 % de pyrite et de chalcopyrite disséminées, en veines ou en veinules de quartz-sulfures. Ces minéralisations sont spatialement associées à des creux magnétiques. Elles peuvent être encaissées dans la tonalite (p. ex. Contact est) ou être associées à des dykes intermédiaires à mafiques qui la coupent (p. ex. Lac Michel). On note également la présence de zones d’altération potassique (biotite et feldspath potassique) et propylitique (chlorite, épidote et calcite) typiques des gîtes de type porphyrique. Certaines zones peuvent aussi être hématitisées. On remarque que tous les indices connus sont alignés selon une direction à 300° qui pourrait indiquer la présence d’une cassure profonde ayant facilité le transfert des fluides minéralisateurs. Par ailleurs, l’âge de mise en place du Pluton de l’île Bohier (2771 ±6 Ma; Davis et Sutcliffe, 2018b) est similaire à celui de la Formation volcanique de Roman (2774 ±6 Ma et 2770 ±3 Ma; Davis et Sutcliffe, 2018b). La reconnaissance de failles synvolcaniques pourrait donc permettre de repérer des conduits nourriciers pour des minéralisations volcanogènes.

Le Pluton de l’île Bohier constitue une unité lithologique favorable pour la recherche de minéralisations de type porphyrique. Cette intrusion est composée de tonalite à biotite, hornblende et magnétite. L’unité est particulièrement homogène et se distingue aisément des autres tonalites du secteur, notamment par la présence d’une carbonatisation répandue. Plusieurs minéralisations aurifères de type porphyrique ont été identifiées : Contact Est (3,18 g/t Au; échantillon 34190009, Desbiens et Désormeaux, 2012), Laker (3,1 g/t Au; échantillon P294089, Desbiens, 2013), Shower Cap (6,11 g/t Au; échantillon P294159, Desbiens, 2013), Zone-Nord-Ouest (11,4 g/t Au sur 0,79 m en forage; échantillon C178239, Gerber et Robinson, 2012) et Lac Michel (125 g/t Au; échantillon 510955, Francoeur et Archer, 1995). La minéralisation typique est constituée de 1 à 2 % de pyrite et de chalcopyrite disséminées, en veines ou en veinules de quartz-sulfures. Ces minéralisations sont spatialement associées à des creux magnétiques. Elles peuvent être encaissées dans la tonalite (p. ex. Contact est) ou être associées à des dykes intermédiaires à mafiques qui la coupent (p. ex. Lac Michel). On note également la présence de zones d’altération potassique (biotite et feldspath potassique) et propylitique (chlorite, épidote et calcite) typiques des gîtes de type porphyrique. Certaines zones peuvent aussi être hématitisées. On remarque que tous les indices connus sont alignés selon une direction à 300° qui pourrait indiquer la présence d’une cassure profonde ayant facilité le transfert des fluides minéralisateurs. Par ailleurs, l’âge de mise en place du Pluton de l’île Bohier (2771 ±6 Ma; Davis et Sutcliffe, 2018b) est similaire à celui de la Formation volcanique de Roman (2774 ±6 Ma et 2770 ±3 Ma; Davis et Sutcliffe, 2018b). La reconnaissance de failles synvolcaniques pourrait donc permettre de repérer des conduits nourriciers pour des minéralisations volcanogènes.

Les minéralisations magmatiques de nickel-cuivre associées aux laves et aux intrusions mafiques à ultramafiques

Plusieurs intrusions ultramafiques coupent les roches métasédimentaires du Complexe de Laguiche dans le secteur à l’étude. Certaines ont été observées sur le terrain et d’autres ont été interprétées à l’aide de la géophysique. Ce contexte lithologique est favorable à la mise en place de minéralisations de Ni-Cu ± EGP ± Cr. Un échantillon de l’affleurement 17-JF-5015 a donné une valeur de 1380 ppm Ni proche du seuil anomal.

Plusieurs intrusions ultramafiques coupent les roches métasédimentaires du Complexe de Laguiche dans le secteur à l’étude. Certaines ont été observées sur le terrain et d’autres ont été interprétées à l’aide de la géophysique. Ce contexte lithologique est favorable à la mise en place de minéralisations de Ni-Cu ± EGP ± Cr. Un échantillon de l’affleurement 17-JF-5015 a donné une valeur de 1380 ppm Ni proche du seuil anomal.

De même, les filons-couches et les volcanites ultramafiques de la Formation de Clément, qui se situent au sommet de la séquence volcanique du Groupe de René, constituent des zones favorables pour des minéralisations en Ni-Cu-EGP. L’échantillon 17-JM-6036 présente des valeurs de 1440 ppm Ni près du seuil anomal.

Les minéralisations diamantifères associées aux kimberlites

Bien qu’aucune kimberlite n’ait été observée en surface durant nos travaux, des forages effectués par Ditem Exploration ont permis de découvrir les cheminées kimberlitiques H-1 et H-2 (Chapman, 2003). Un diamant microscopique a été récupéré d’un échantillon provenant de la cheminée H-2. Cette découverte s’ajoute aux kimberlites de Renard au nord et à celles du lac Beaver au sud, confirmant le potentiel diamantifère de la région.

Ce Bulletin GéologiQUE est le fruit de la collaboration de nombreuses personnes qui ont activement pris part aux différentes étapes de la réalisation du projet.

| Auteurs |

Anne-Marie Beauchamp, ing. jr, B. Sc. anne-marie.beauchamp@mern.gouv.qc.ca Frédéric Massei, géo. stag., M.Sc. frederic.massei@mern.gouv.qc.ca Yannick Daoudene, géo., Ph.D. yannick.daoudene.@mern.gouv.qc.ca |

| Géochimie | Fabien Solgadi, géo., Ph. D. |

| Géophysique | Rachid Intissar, géo., M.Sc. |

| Évaluation de potentiel | Hanafi Hammouche, géo., M.Sc. |

| Logistique | Clotilde Duvergier, géo. stag., B. Sc. |

| Géomatique | Karine Allard Kathleen O’Brien |

| Édition | Céline Dupuis, géo., Ph. D. |

| Lecture critique | Yannick Daoudene, géo., Ph. D. |

| Organisme | Direction générale de Géologie Québec, Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, Gouvernement du Québec |

Remerciements:

Ce Bulletin GéologiQUE est le fruit de la collaboration de nombreuses personnes qui ont activement pris part aux différentes étapes de la réalisation du projet. Nous tenons à remercier les géologues et les géologues-stagiaires Simon Bourassa, Myriam Côté-Roberge, Jonathan Marleau et Jean-Philippe Fleury, ainsi que les étudiants Kloé Langlois-Rioux, Geneviève Marcotte-l’Heureux, Maxime Fillion, Thierry Karl Gélinas, Martin Quessandier et Valérie Roy. Nous aimerions souligner l’excellent travail de la cuisinière Paméla Fournier et de nos hommes de camp, Daniel Gosselin et Louison Gagné. Nous tenons à remercier la compagnie Mistay pour la location du campement. Le transport sur le terrain a été assuré par la compagnie Héli-Inter. Les pilotes Éric Della Valle et Francis Deschênes, et les mécaniciens Frédéric Côté, Yannick Vary, Alain Gauthier et Martin Segree ont accompli leur travail avec efficacité et professionnalisme. La collaboration et les discussions avec les géologues Stéphane de Souza (UQAM), David Frappier-Rivard (Eastmain Ressources), Yannick Daoudene (MERN), Pierre Pilote (MERN), Jean Goutier (MERN) et Joanie Béland (SOQUEM) ont été très profitables et elles ont permis de faire avancer grandement l’interprétation géologique de la Ceinture de roches vertes de la Haute-Eastmain.

Références

Publications du gouvernement du Québec

Autres publications