Dernière modification : 4 octobre 2023

| Auteur(s) : | Duquette, 1964 |

| Âge : | Néoarchéen |

| Stratotype : |

Coupe type le long d’un segment NE de 3,700 pieds (1130 m) de la route 167 traversant le quart NW du canton de Roy (feuillet 32G16), juste au nord de l’axe du synclinal régional indiqué sur la carte No 1521 (Duquette, 1964) |

| Région type : | Région de Chibougamau |

| Province géologique : | Province du Supérieur |

| Subdivision géologique : | Sous-province de l’Abitibi |

| Lithologie : | Roches volcano-sédimentaires |

| Catégorie : | Lithostratigraphique |

| Rang : | Formation |

| Statut : | Formel |

| Usage : | Actif |

- Groupe de Roy

-

- Formation de Bordeleau

- Formation de Ruisseau Dalime

- Formation de Scorpion

- Formation de Blondeau

- Formation de Bruneau

- Formation de Waconichi

- Formation d’Obatogamau

Historique

La Formation de Blondeau a été instaurée par Duquette (1964) à la suite de ses travaux de cartographie géologique dans le quart NW du canton de Roy. Le nom fait référence au lac Blondeau, situé au NE de Chibougamau (feuillet SQRC 32G16-200-0202). Plus tard, Daoudene et Beaudette (2021) ont utilisé des critères principalement pétrologiques pour subdiviser la Formation de Blondeau en deux unités informelles (nAbl1 et nAbl2) dans la région du lac la Trêve (32G13). La poursuite de la cartographie vers le sud, dans la région du ruisseau aux Alouettes (Beaudette et Daoudene, 2022), a permis de distinguer d’autres unités et sous-unités informelles, soit nAbl2a, nAbl2b, nAbl2c, nAbl2d, nAbl2e, nAbl2f, nAbl3, nAbl4a et nAbl4b.

Description

La Formation de Blondeau comprend principalement des roches volcanoclastiques intermédiaires à felsiques, des roches sédimentaires (arkose à mudstone), des rhyodacites et des basaltes variolaires (Duquette, 1964 et 1982; Lefebvre, 1991).

Sur la carte aéromagnétique (Keating et D’Amours, 2010) de la région du lac la Trêve (32G13 NE et 32J04 SE), les roches de la Formation de Blondeau sont caractérisées par une faible susceptibilité magnétique et une texture uniforme. Les anomalies électromagnétiques semblent être absentes. Dans la région du ruisseau aux Alouettes (32G13 SE), les roches de la Formation de Blondeau correspondent à un domaine plus hétérogène sur la carte aéromagnétique (Keating et D’Amours, 2010). Ce domaine est caractérisé par une texture globalement rubanée et orientée grossièrement E-W (Lavoie, 2017). Certaines crêtes de très forte susceptibilité magnétique sont associées à des corps ultramafiques et mafiques du Filon-couche d’Esturgeon. Une autre crête localisée au niveau de la route 113 au sud du lac La Ribourde semble associée à l’unité d’andésite coussinée avec niveaux de sulfures semi-massifs (nAbl2b). L’unité de grès et de mudrock (nAbl4a) correspond quant à elle aux bandes de plus faible susceptibilité magnétique. Les autres sous-unités de la Formation de Blondeau dans la région sont marquées par des susceptibilités magnétiques globalement modérées à fortes.

Formation de Blondeau non subdivisée (nAbl) : Volcanoclastite, grès feldspathique, rhyodacite, basalte variolaire, basalte andésitique, mudrock, mudstone, clayshale graphiteux et conglomérat

Cette unité regroupe les lithologies décrites ci-dessous plus en détail.

Un affleurement situé en bordure de la route 167, sur le flanc nord du Synclinal de Chibougamau, expose les basaltes variolaires caractéristiques de la base de la Formation de Blondeau (nord du feuillet 32G16, UTM NAD83, zone 18 : 557923 m E, 5537601 m N). Plus au sud, le long de la même route, d’autres affleurements permettent d’observer les roches volcanoclastiques (tuf à lapillis) et les roches sédimentaires (arkose, mudstone graphiteux avec lamines de pyrite). Les figures sédimentaires (granoclassement, chenaux) indiquant une polarité vers le sud sont cohérentes avec la position de cette section sur le flanc nord du Synclinal de Chibougamau.

Dans le secteur du lac Geoff (feuillet SQRC 32G16-200-0202), l’examen détaillé de la Formation de Blondeau a permis de reconnaître six faciès aux contacts transitionnels composés de roches volcanoclastiques et sédimentaires (Lefebvre, 1991). La cartographie régionale ne permet pas pour l’instant de préciser l’extension latérale de ces six faciès, lesquels sont toutefois présents dans l’ensemble de la Formation de Blondeau en association avec les basaltes variolaires décrits plus haut. Ces différentes lithologies sont donc regroupées dans l’unité nAbl.

Le faciès 1 comprend des brèches rhyolitiques, des lentilles de sulfures massifs et des coulées de débris grossiers de composition felsique. Au lac Marianne (au nord du lac Geoff, 32G16-200-0202), les brèches et les tufs à lapillis grossiers contiennent des bombes et des blocs de rhyolite et de sulfures massifs à pyrrhotite-pyrite contenant des traces de chalcopyrite.

Le faciès 1 comprend des brèches rhyolitiques, des lentilles de sulfures massifs et des coulées de débris grossiers de composition felsique. Au lac Marianne (au nord du lac Geoff, 32G16-200-0202), les brèches et les tufs à lapillis grossiers contiennent des bombes et des blocs de rhyolite et de sulfures massifs à pyrrhotite-pyrite contenant des traces de chalcopyrite.

Le faciès 2 est composé de roches volcanoclastiques finement litées. Ce faciès est caractérisé par des lits granoclassés décimétriques à métriques gris pâle à gris foncé présentant des laminations parallèles, obliques et entrecroisées, ainsi que des lits convolutés typiques de la portion inférieure de la séquence de Bouma (Ta-Tb-Tc-Td). Les parties plus grossières des coulées de débris sont constituées de fragments subanguleux à arrondis de roches volcaniques intermédiaires à felsiques gris moyen à beiges. Les fragments de plus grande taille présentent couramment une couronne plus pâle qui pourrait indiquer une mise en place à chaud.

Le faciès 2 est composé de roches volcanoclastiques finement litées. Ce faciès est caractérisé par des lits granoclassés décimétriques à métriques gris pâle à gris foncé présentant des laminations parallèles, obliques et entrecroisées, ainsi que des lits convolutés typiques de la portion inférieure de la séquence de Bouma (Ta-Tb-Tc-Td). Les parties plus grossières des coulées de débris sont constituées de fragments subanguleux à arrondis de roches volcaniques intermédiaires à felsiques gris moyen à beiges. Les fragments de plus grande taille présentent couramment une couronne plus pâle qui pourrait indiquer une mise en place à chaud.

Le faciès 3 est formé de wacke, d’arkose, de conglomérat volcanogène et de roches volcanoclastiques grossières. Dans le secteur du lac Marianne et dans la coupe de la route 167, à l’ouest du lac Cummings, les arkoses et, plus rarement, les conglomérats volcanogènes forment des lits décimétriques. Certains de ces lits sont granoclassés avec une partie supérieure plus fine composée de siltstone. Dans le quart NW du canton de Roy et dans le secteur du lac Blondeau (feuillet 32G16-200-0202), Duquette (1964) note la présence d’épaisses lentilles de conglomérat volcanogène non granoclassé qui s’apparente au conglomérat observé dans la coupe du lac Cummings de la route 167. Les cailloux et les galets sont composés de rhyolite porphyrique, de grès et de siltstone dans une matrice gréseuse de couleur grise.

Le faciès 3 est formé de wacke, d’arkose, de conglomérat volcanogène et de roches volcanoclastiques grossières. Dans le secteur du lac Marianne et dans la coupe de la route 167, à l’ouest du lac Cummings, les arkoses et, plus rarement, les conglomérats volcanogènes forment des lits décimétriques. Certains de ces lits sont granoclassés avec une partie supérieure plus fine composée de siltstone. Dans le quart NW du canton de Roy et dans le secteur du lac Blondeau (feuillet 32G16-200-0202), Duquette (1964) note la présence d’épaisses lentilles de conglomérat volcanogène non granoclassé qui s’apparente au conglomérat observé dans la coupe du lac Cummings de la route 167. Les cailloux et les galets sont composés de rhyolite porphyrique, de grès et de siltstone dans une matrice gréseuse de couleur grise.

Le faciès 4 regroupe des turbidites composées d’une alternance de lits millimétriques à décimétriques d’arkose, de siltstone et de mudstone volcanogènes. Dans la coupe du lac Cummings, ces turbidites présentent des laminations obliques ou parallèles, des rides de courant et des lits convolutés. La stratification est perturbée par des plis et des failles synsédimentaires. Des lits de siltstone beige à blanc sont démembrés et plissés à l’intérieur de niveaux de mudstone noir rouillé qui présentent eux aussi des plis dysharmoniques, ce qui semble indiquer un milieu de dépôt instable.

Le faciès 4 regroupe des turbidites composées d’une alternance de lits millimétriques à décimétriques d’arkose, de siltstone et de mudstone volcanogènes. Dans la coupe du lac Cummings, ces turbidites présentent des laminations obliques ou parallèles, des rides de courant et des lits convolutés. La stratification est perturbée par des plis et des failles synsédimentaires. Des lits de siltstone beige à blanc sont démembrés et plissés à l’intérieur de niveaux de mudstone noir rouillé qui présentent eux aussi des plis dysharmoniques, ce qui semble indiquer un milieu de dépôt instable.

Le faciès 5 comprend des tufs ponceux, interprétés comme des retombées pliniennes, des arkoses volcanogènes et des proportions moins importantes de tufs cendreux graphiteux. Cette unité massive à patine blanc jaunâtre forme des lits centimétriques à décimétriques montrant des granoclassements normaux à inverses multiples qui témoignent d’une activité éruptive continue, mais pulsative (Lefebvre, 1991).

Le faciès 6 correspond à une unité de siltstone, de mudstone et de tuf à cendres. Cette unité affleure particulièrement bien le long de la route 167, dans la coupe du lac Cummings, ainsi que sur les affleurements de la localité type sur le flanc nord du Synclinal de Chibougamau. Elle est constituée de lits centimétriques à millimétriques gris foncé à noirs riches en graphite et contient localement des lits de pyrite idiomorphe, nodulaire ou framboïdale. Ce faciès a également été reconnu sur une distance E-W de plus de 2 km au NW du lac Dolomieu (feuillet 32G14-200-0102) sous la forme de lentilles discontinues de quelques dizaines de mètres d’épaisseur localisées au contact de filons-couches gabbroïques (unité lithologique I3Ac).

Le faciès 6 correspond à une unité de siltstone, de mudstone et de tuf à cendres. Cette unité affleure particulièrement bien le long de la route 167, dans la coupe du lac Cummings, ainsi que sur les affleurements de la localité type sur le flanc nord du Synclinal de Chibougamau. Elle est constituée de lits centimétriques à millimétriques gris foncé à noirs riches en graphite et contient localement des lits de pyrite idiomorphe, nodulaire ou framboïdale. Ce faciès a également été reconnu sur une distance E-W de plus de 2 km au NW du lac Dolomieu (feuillet 32G14-200-0102) sous la forme de lentilles discontinues de quelques dizaines de mètres d’épaisseur localisées au contact de filons-couches gabbroïques (unité lithologique I3Ac).

Plus à l’ouest, le secteur compris entre la mine Cooke et le lac Laura (feuillet 32G15-200-0102) est caractérisé par la présence de coulées massives de rhyolite et de rhyodacite grises contenant jusqu’à 5 % de phénocristaux de plagioclase, interstratifiées avec des roches volcanoclastiques (Morin, 1994). Ces roches felsiques n’ont pas été reconnues par Lefebvre (1991) dans le secteur de Chibougamau.

L’étude approfondie des faciès caractérisant la Formation de Blondeau a été rendue possible grâce aux forages stratigraphiques réalisés en 1979 par le Ministère dans la région du lac Barlow au NE de Chapais (feuillet 32G15-200-0202; Morin et al., 1996). Les différents faciès initialement reconnus par Archer (1983) lors de l’analyse de ces forages correspondent à ceux définis par Lefebvre (1991) dans le secteur du lac Marianne au nord de Chibougamau. Ces corrélations entre les unités observées par ces auteurs sont illustrées dans le tableau ci-dessous.

| Faciès reconnus par Archer (1983) dans la région du lac Barlow, au NE de Chapais (feuillet 32G15-200-0202) | Faciès reconnus par Lefebvre (1991) dans le secteur du lac Geoff, au NE de Chibougamau (feuillet 32G16-200-0202) |

| Deux coulées de roches volcanoclastiques dominées par des fragments felsiques, la première comportant une zone d’accumulation de nodules de pyrite et des intraclastes de shale et de siltstone |

Faciès 1 (brèche rhyolitique, lentilles de sulfures massifs, coulées de débris grossiers) Faciès 2 (roches volcanoclastiques finement litées) |

| Roches sédimentaires volcanogènes et intraclastiques | Faciès 3 (wacke, siltstone, conglomérat) |

| Roches sédimentaires mixtes et shale noir | Faciès 4 (turbidites) |

| – | Faciès 5 (tuf ponceux, arkose volcanogène, tuf cendreux) |

| Roches sédimentaires finement grenues (shale et siltstone verts, shale gris, shale noir) | Faciès 6 (siltstone, mudstone et tuf à cendres) |

Formation de Blondeau 1 (nAbl1) : basalte et basalte andésitique variolaires

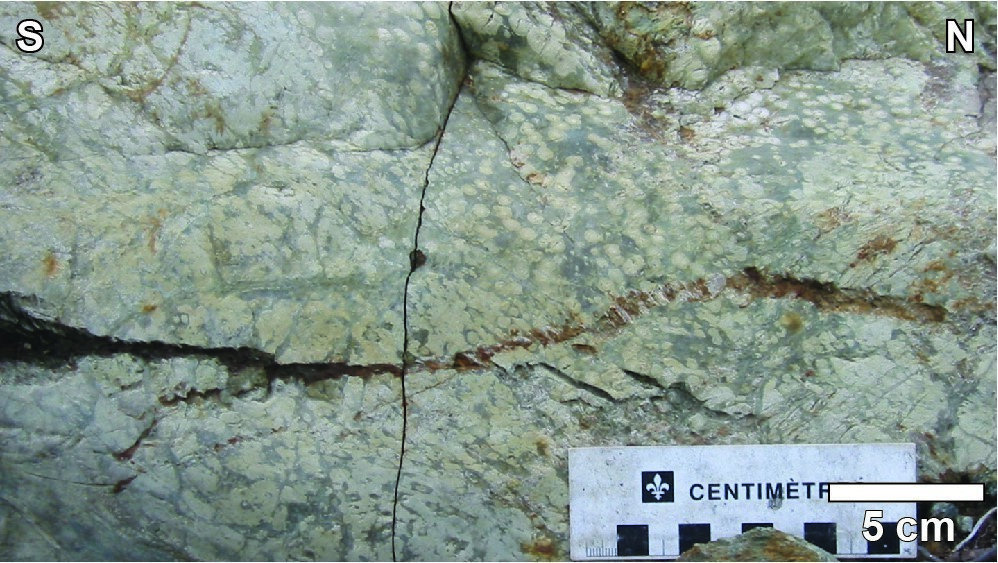

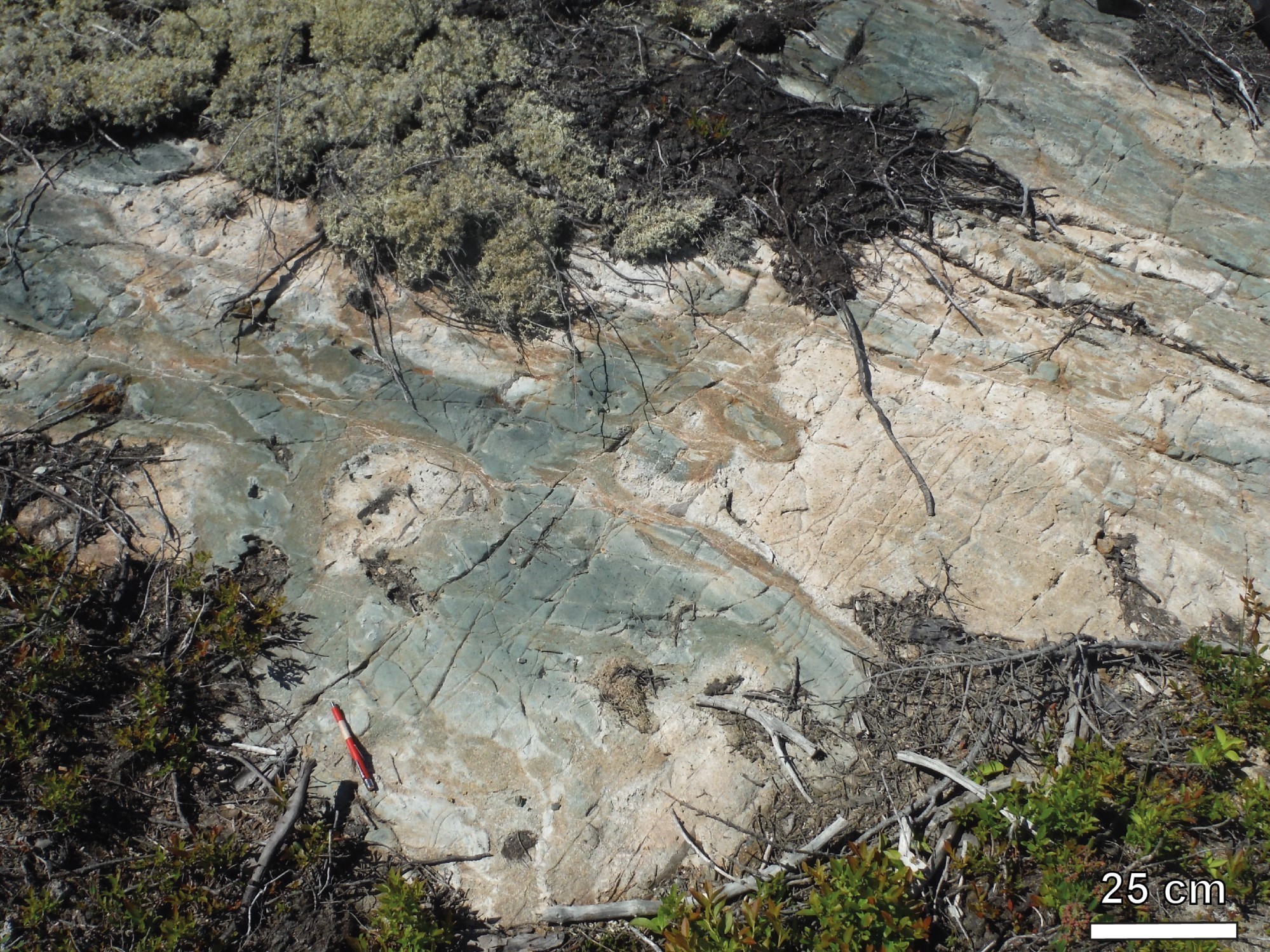

La partie basale de l’unité, à proximité du contact avec les roches volcaniques mafiques de la Formation de Bruneau, est caractérisée par la présence de basalte et de basalte andésitique qui présentent couramment une microstructure variolaire. Ces basaltes massifs, coussinés et bréchiques forment l’unité nAbl1. De couleur vert pâle, ils contiennent typiquement de 1 à 40 % de varioles millimétriques à centimétriques. Les laves variolaires ont été reconnues à plusieurs endroits dans le secteur de Chibougamau-Chapais, notamment : a) à l’est du lac Marianne (feuillet 32G16-200-0202); b) à la base de la section type de l’unité exposée en bordure de la route 167, le long d’un segment d’orientation NE situé entre le lac Cummings et la limite nord du feuillet 32G16 (Duquette, 1970); c) au nord-est du lac Roberge, sur le décapage minéralisé de la propriété UMA (feuillet 32H13-200-0201); d) sur un affleurement situé au sud du lac Philippon (feuillet 32G15-200-0202); et e) le long de la route 113, à proximité de la sortie ouest de la ville de Chapais (feuillet 32G15-200-0101). L’unité nAbl1 comprend également une succession de coulées peu épaisses (<2 m) de basalte massif, coussiné et bréchique, sans structure variolaire. En section, l’axe long des coussins mesure de 30 à 40 cm de diamètre. Dans les niveaux supérieurs de l’unité, les coussins contiennent des vésicules et des amygdales réparties uniformément dans toute la roche (jusqu’à 2 %). Les fragments de brèches (jusqu’à 15 cm de diamètre) se distinguent de la matrice chloriteuse plus foncée par leur couleur beige à vert pâle.

La partie basale de l’unité, à proximité du contact avec les roches volcaniques mafiques de la Formation de Bruneau, est caractérisée par la présence de basalte et de basalte andésitique qui présentent couramment une microstructure variolaire. Ces basaltes massifs, coussinés et bréchiques forment l’unité nAbl1. De couleur vert pâle, ils contiennent typiquement de 1 à 40 % de varioles millimétriques à centimétriques. Les laves variolaires ont été reconnues à plusieurs endroits dans le secteur de Chibougamau-Chapais, notamment : a) à l’est du lac Marianne (feuillet 32G16-200-0202); b) à la base de la section type de l’unité exposée en bordure de la route 167, le long d’un segment d’orientation NE situé entre le lac Cummings et la limite nord du feuillet 32G16 (Duquette, 1970); c) au nord-est du lac Roberge, sur le décapage minéralisé de la propriété UMA (feuillet 32H13-200-0201); d) sur un affleurement situé au sud du lac Philippon (feuillet 32G15-200-0202); et e) le long de la route 113, à proximité de la sortie ouest de la ville de Chapais (feuillet 32G15-200-0101). L’unité nAbl1 comprend également une succession de coulées peu épaisses (<2 m) de basalte massif, coussiné et bréchique, sans structure variolaire. En section, l’axe long des coussins mesure de 30 à 40 cm de diamètre. Dans les niveaux supérieurs de l’unité, les coussins contiennent des vésicules et des amygdales réparties uniformément dans toute la roche (jusqu’à 2 %). Les fragments de brèches (jusqu’à 15 cm de diamètre) se distinguent de la matrice chloriteuse plus foncée par leur couleur beige à vert pâle.

Formation de Blondeau 2 (nAbl2) : roches volcaniques à prédominance intermédiaire

L’unité nAbl2 a été d’abord reconnue dans le secteur du lac la Trêve (feuillet 32G13). À cet endroit, les roches volcanoclastiques sont de composition andésitique et d’affinité magmatique calco-alcaline (Daoudene et Beaudette, 2021). L’intensité de la déformation augmente à l’approche de la Zone de cisaillement de Dussault qui marque le contact entre les roches volcaniques du Groupe de Roy (sommet de la Formation de Blondeau) et les roches sédimentaires du Groupe d’Opémisca. Malgré la déformation, des structures primaires sont préservées. Ainsi, dans les roches de composition rhyolitique (affleurement 2021-YD-2082), les cristaux de quartz et de plagioclase ainsi que des fragments lithiques montrent communément une structure d’écoulement laminaire (flow banding). Les fragments mesurent entre 1 cm et 20 cm de longueur et 1 mm à 5 mm d’épaisseur. Les fragments peuvent localement représenter jusqu’à 10 % du volume de la roche. La proportion de cristaux varie à l’échelle de l’affleurement, ce qui pourrait traduire la présence d’un litage primaire (affleurements 2021-MB-3095 et 2021-MB-3055).

L’unité nAbl2 a été d’abord reconnue dans le secteur du lac la Trêve (feuillet 32G13). À cet endroit, les roches volcanoclastiques sont de composition andésitique et d’affinité magmatique calco-alcaline (Daoudene et Beaudette, 2021). L’intensité de la déformation augmente à l’approche de la Zone de cisaillement de Dussault qui marque le contact entre les roches volcaniques du Groupe de Roy (sommet de la Formation de Blondeau) et les roches sédimentaires du Groupe d’Opémisca. Malgré la déformation, des structures primaires sont préservées. Ainsi, dans les roches de composition rhyolitique (affleurement 2021-YD-2082), les cristaux de quartz et de plagioclase ainsi que des fragments lithiques montrent communément une structure d’écoulement laminaire (flow banding). Les fragments mesurent entre 1 cm et 20 cm de longueur et 1 mm à 5 mm d’épaisseur. Les fragments peuvent localement représenter jusqu’à 10 % du volume de la roche. La proportion de cristaux varie à l’échelle de l’affleurement, ce qui pourrait traduire la présence d’un litage primaire (affleurements 2021-MB-3095 et 2021-MB-3055).

On reconnaît en bordure du lac la Trêve un niveau de tuf à lapillis polygénique. La roche contient deux types principaux de fragments d’origine vraisemblablement volcanique. Le premier est aphanitique et gris blanchâtre; le second contient ~30 % de phénocristaux de plagioclase entourés de chlorite. Au total, les lapillis représentent entre 25 % et 30 % de la roche et leur taille varie de 1 cm à 5 cm de longueur et 2 mm à 2 cm d’épaisseur. Des fragments de sulfures massifs (principalement de la pyrite) sont également présents, mais leur proportion ne dépasse pas 1 %. La matrice du tuf est riche en chlorite et contient de 2 à 3 % de pyrite en grains millimétriques disséminés. Des forages (80-DAN-D-3, D-4, D-5 et F-1) réalisés dans cette région montrent aussi la présence de tuf fin, rubané et localement cherteux contenant 5 % à 10 % de pyrite et de pyrrhotite millimétriques (Beauregard et al., 1980; Cornet et Girard, 1981).

On reconnaît en bordure du lac la Trêve un niveau de tuf à lapillis polygénique. La roche contient deux types principaux de fragments d’origine vraisemblablement volcanique. Le premier est aphanitique et gris blanchâtre; le second contient ~30 % de phénocristaux de plagioclase entourés de chlorite. Au total, les lapillis représentent entre 25 % et 30 % de la roche et leur taille varie de 1 cm à 5 cm de longueur et 2 mm à 2 cm d’épaisseur. Des fragments de sulfures massifs (principalement de la pyrite) sont également présents, mais leur proportion ne dépasse pas 1 %. La matrice du tuf est riche en chlorite et contient de 2 à 3 % de pyrite en grains millimétriques disséminés. Des forages (80-DAN-D-3, D-4, D-5 et F-1) réalisés dans cette région montrent aussi la présence de tuf fin, rubané et localement cherteux contenant 5 % à 10 % de pyrite et de pyrrhotite millimétriques (Beauregard et al., 1980; Cornet et Girard, 1981).

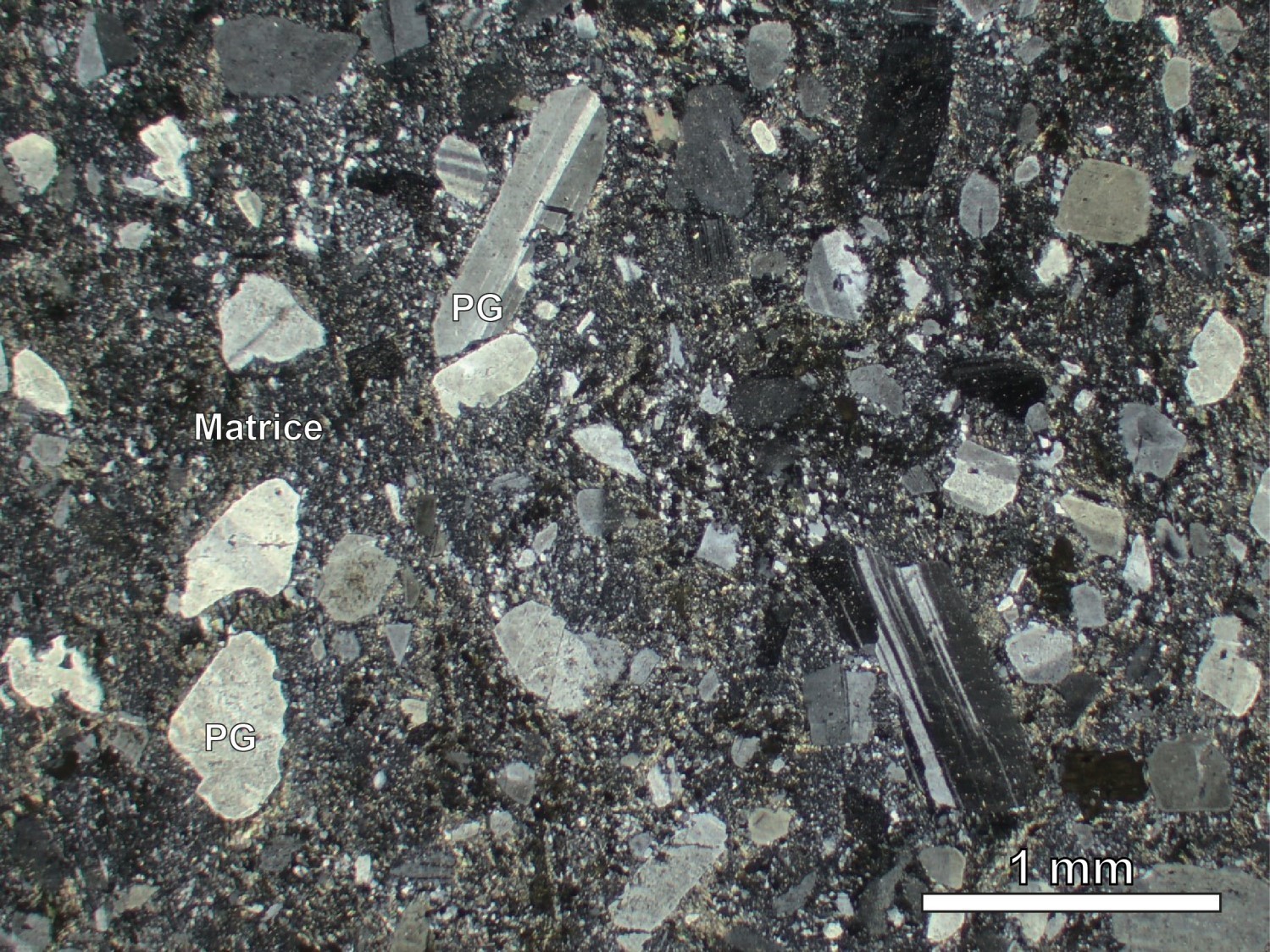

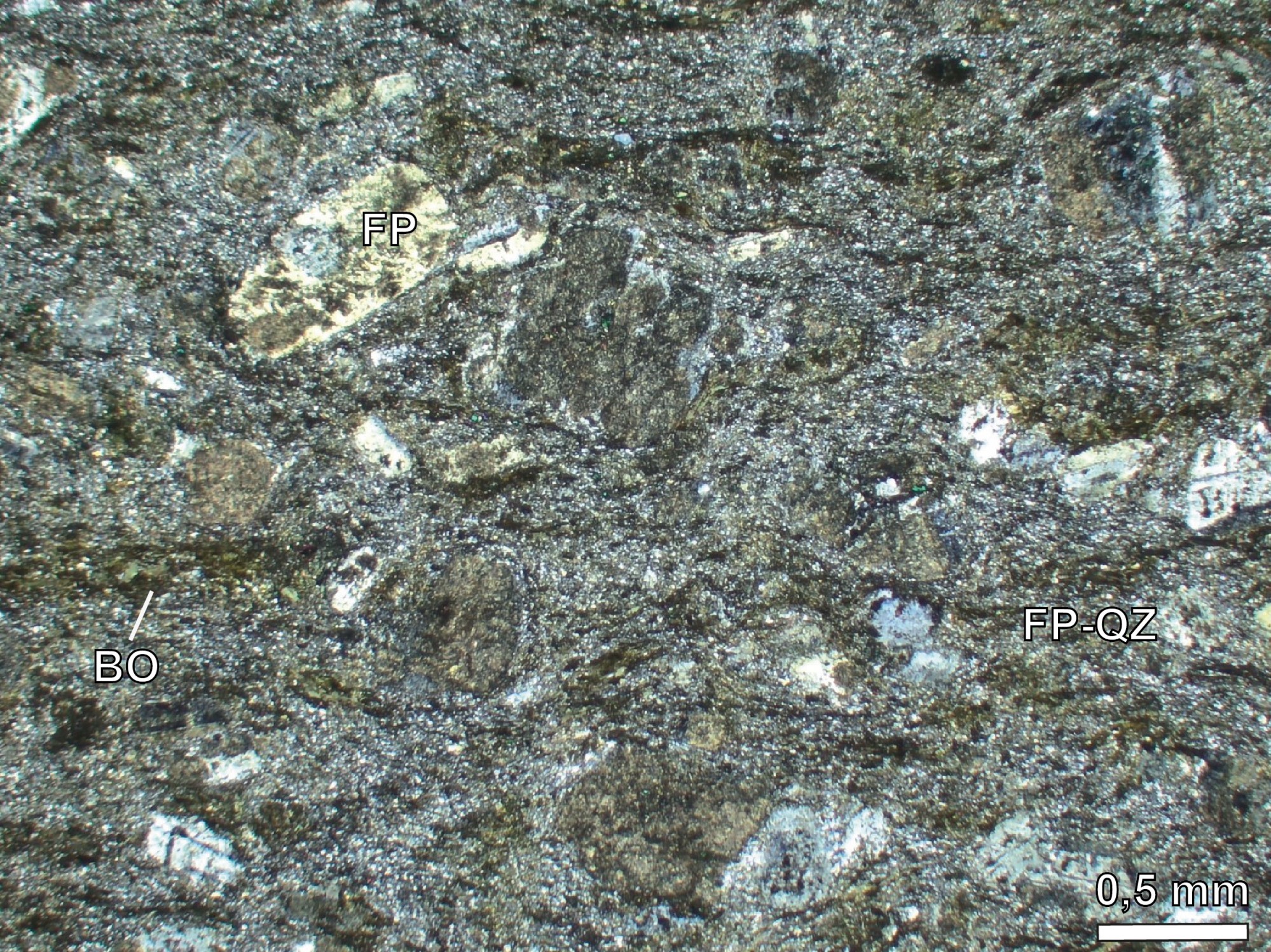

En lame mince, les roches volcanoclastiques montrent une microstructure microlitique et porphyrique et contiennent ~40 % de phénocristaux de plagioclase. Les phénocristaux sont tabulaires et généralement frais, même si certains sont localement séricitisés. Ils baignent dans une matrice à grain très fin composée principalement de plagioclase (40 à 50 %) et de quartz (5 à 10 %). Les minéraux en traces sont le mica blanc, la biotite verdâtre, l’épidote, la chlorite, le sphène et l’apatite (affleurements 2021-YD-2118 et 2021-YD-2119). Localement, des fragments porphyriques millimétriques sont observés et représentent ~30 % de la roche (affleurement 2021-YD-2116).

En lame mince, les roches volcanoclastiques montrent une microstructure microlitique et porphyrique et contiennent ~40 % de phénocristaux de plagioclase. Les phénocristaux sont tabulaires et généralement frais, même si certains sont localement séricitisés. Ils baignent dans une matrice à grain très fin composée principalement de plagioclase (40 à 50 %) et de quartz (5 à 10 %). Les minéraux en traces sont le mica blanc, la biotite verdâtre, l’épidote, la chlorite, le sphène et l’apatite (affleurements 2021-YD-2118 et 2021-YD-2119). Localement, des fragments porphyriques millimétriques sont observés et représentent ~30 % de la roche (affleurement 2021-YD-2116).

Les descriptions de forages (80-DAN-D-3 et 80-DAN-D-5) réalisés dans la région du lac la Trêve indiquent également la présence d’andésite et de basalte amygdalaire. Les amygdales sont remplies de calcite et les roches sont coupées par des veinules carbonatées (Beauregard et al., 1980; Cornet et Girard, 1981).

Les travaux de cartographie de Beaudette et Daoudene (2022) dans la région du ruisseau aux Alouettes ont permis d’identifier des sous-unités d’andésite et basalte coussiné (nAbl2a), d’andésite coussinée avec des niveaux de sulfures massifs (nAbl2b), de tuf à lapillis intermédiaire à amas d’amphiboles (nAbl2c), d’andésite aphyrique (nAbl2d), de volcanoclastite andésitique à cristaux de plagioclase (nAbl2e) et de volcanoclastite intermédiaire à cristaux de quartz bleuté (nAbl2f). Beaudette et Daoudene (2022) propose un schéma qui rend compte de l’enchaînement stratigraphique de ces unités.

Formation de Blondeau 2a (nAbl2a) : andésite et basalte coussinés

Cette unité comprend des andésites et des basaltes d’affinité calco-alcaline. La roche présente une patine d’altération beige ou verdâtre et montre généralement une structure coussinée ou bréchique. Elle est particulièrement bien exposée sur l’affleurement 2022-MB-1031 qui montre des coussins aplatis et de taille métrique. Sur cet affleurement, la polarité vers le sud a été déterminée grâce aux sommets convexes des coussins dont la taille peut atteindre plusieurs mètres. Dans la brèche sus-jacente, des lobes imbriqués indiquent un écoulement vers l’ouest. La brèche de coulée contient environ 5 à 10 % de vésicules concentrées dans les zones à patine beige. La lave porphyrique contient environ 3 % d’amygdales et 10 à 15 % phénocristaux de plagioclase. Localement, la proportion de phénocristaux peut représenter jusqu’à 30 % de la roche, mais ceux-ci ne sont pas caractéristiques de l’unité. Certaines laves sont aphyriques, alors que d’autres contiennent des phénocristaux millimétriques de chlorite (~10 à 15 %).

Cette unité comprend des andésites et des basaltes d’affinité calco-alcaline. La roche présente une patine d’altération beige ou verdâtre et montre généralement une structure coussinée ou bréchique. Elle est particulièrement bien exposée sur l’affleurement 2022-MB-1031 qui montre des coussins aplatis et de taille métrique. Sur cet affleurement, la polarité vers le sud a été déterminée grâce aux sommets convexes des coussins dont la taille peut atteindre plusieurs mètres. Dans la brèche sus-jacente, des lobes imbriqués indiquent un écoulement vers l’ouest. La brèche de coulée contient environ 5 à 10 % de vésicules concentrées dans les zones à patine beige. La lave porphyrique contient environ 3 % d’amygdales et 10 à 15 % phénocristaux de plagioclase. Localement, la proportion de phénocristaux peut représenter jusqu’à 30 % de la roche, mais ceux-ci ne sont pas caractéristiques de l’unité. Certaines laves sont aphyriques, alors que d’autres contiennent des phénocristaux millimétriques de chlorite (~10 à 15 %).

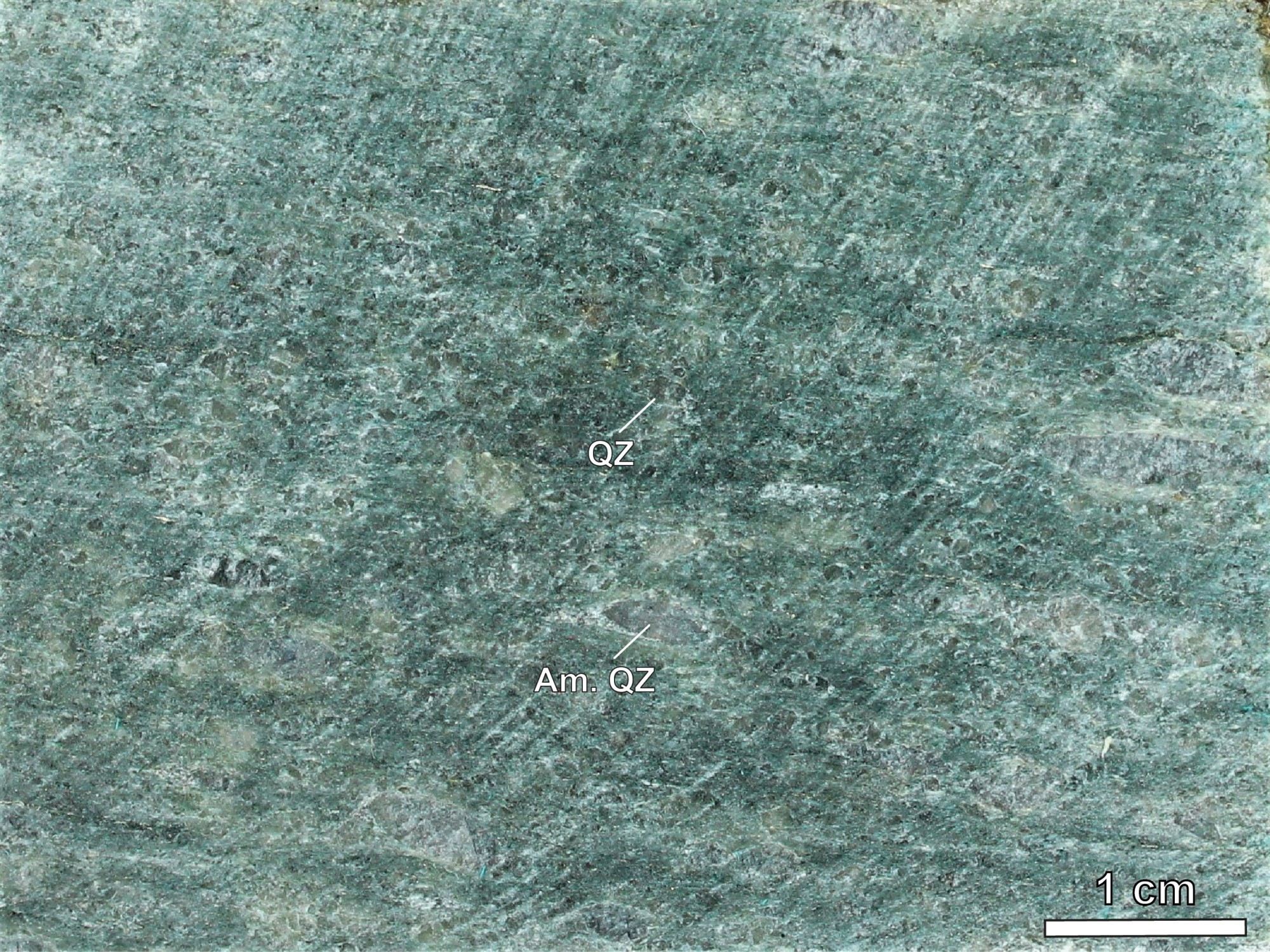

Les échantillons observés en lame mince montrent une roche riche en amphibole vert assez sombre de type actinote ou hornblende. Elle contient ~10 à 30 % de phénocristaux de plagioclase automorphes à subautomorphes de taille variable. Les cristaux de plagioclase sont fortement saussuritisé. La roche comporte environ 5 % d’amas arrondis et polycristallins de quartz et de calcite et, localement, de chlorite. Il pourrait s’agir d’amygdales. La foliation est soulignée par l’orientation préférentielle des amas lenticulaires de minéraux ferromagnésiens et des prismes d’amphibole dans la matrice, mais aussi par l’aplatissement des phénocristaux et des amygdales.

Les échantillons observés en lame mince montrent une roche riche en amphibole vert assez sombre de type actinote ou hornblende. Elle contient ~10 à 30 % de phénocristaux de plagioclase automorphes à subautomorphes de taille variable. Les cristaux de plagioclase sont fortement saussuritisé. La roche comporte environ 5 % d’amas arrondis et polycristallins de quartz et de calcite et, localement, de chlorite. Il pourrait s’agir d’amygdales. La foliation est soulignée par l’orientation préférentielle des amas lenticulaires de minéraux ferromagnésiens et des prismes d’amphibole dans la matrice, mais aussi par l’aplatissement des phénocristaux et des amygdales.

Formation de Blondeau 2b (nAbl2b) : andésite coussinée avec niveaux de sulfures semi-massifs

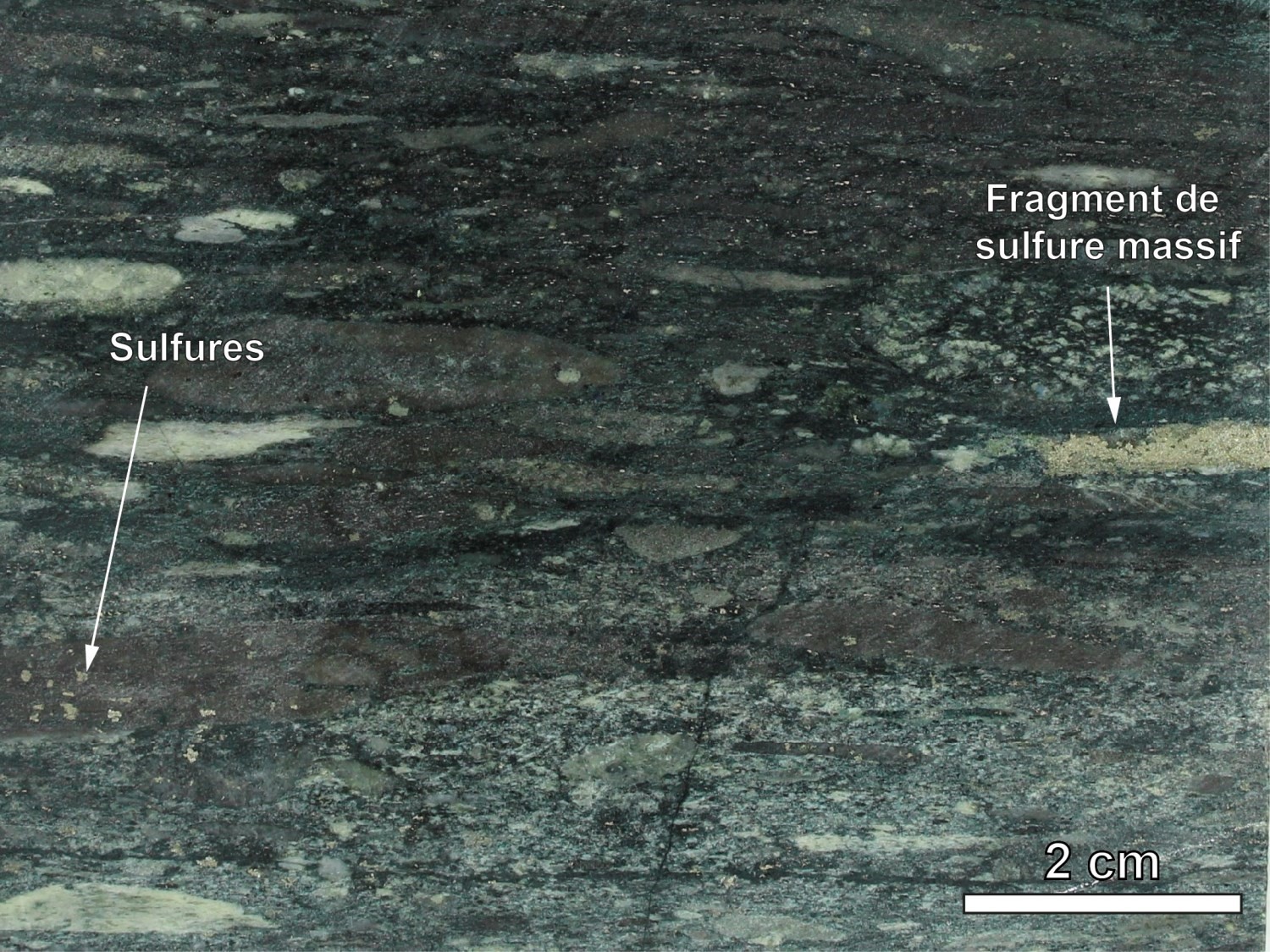

L’unité nAbl2b consiste en un niveau de sulfures semi-massifs au contact entre l’unité d’andésite et de basalte coussiné (nAbl2a) au nord et l’unité d’andésite aphyrique (nAbl2d) au sud. Cette unité peut être suivie le long de la route 113, au sud du lac La Ribourde dans le feuillet 32G13. Elle est bien exposée sur l’affleurement 2022-YD-2053 où l’on trouve un niveau très altéré de sulfures semi-massifs de 7 sur 5 mètres orienté à 340°. La pyrite forme des amas décimétriques ou des niveaux centimétriques massifs dans une matrice de quartz et de magnétite. Le niveau de sulfures semi-massifs présente par endroits des bandes millimétriques à centimétriques plus ou moins continues de pyrite-magnétite massives alternant avec des bandes noirâtres à granulométrie très fine contenant du graphite.

L’unité nAbl2b consiste en un niveau de sulfures semi-massifs au contact entre l’unité d’andésite et de basalte coussiné (nAbl2a) au nord et l’unité d’andésite aphyrique (nAbl2d) au sud. Cette unité peut être suivie le long de la route 113, au sud du lac La Ribourde dans le feuillet 32G13. Elle est bien exposée sur l’affleurement 2022-YD-2053 où l’on trouve un niveau très altéré de sulfures semi-massifs de 7 sur 5 mètres orienté à 340°. La pyrite forme des amas décimétriques ou des niveaux centimétriques massifs dans une matrice de quartz et de magnétite. Le niveau de sulfures semi-massifs présente par endroits des bandes millimétriques à centimétriques plus ou moins continues de pyrite-magnétite massives alternant avec des bandes noirâtres à granulométrie très fine contenant du graphite.

L’unité nAbl2d est caractérisée sur la carte aéromagnétique par une forte anomalie positive rectiligne et longue de ~8 km (Keating et D’Amours, 2010). Le niveau abritant les sulfures semi-massifs se démarque par de nombreuses anomalies électromagnétiques formant une bande grossièrement E-W (Relevés géophysiques, 1981). De même, les descriptions de forage dans le secteur (KR-93-01) montrent que l’anomalie magnétique précédemment mentionnée serait associée à la présence d’une unité de lave basaltique bréchique moyennement à fortement magnétique (Corbeil et Villeneuve, 1994). Cette dernière est située au nord du niveau de sulfures semi-massifs et serait donc stratigraphiquement plus jeune que ce dernier.

Formation de Blondeau 2c (nAbl2c) : tuf à lapillis intermédiaire à amas d’amphiboles

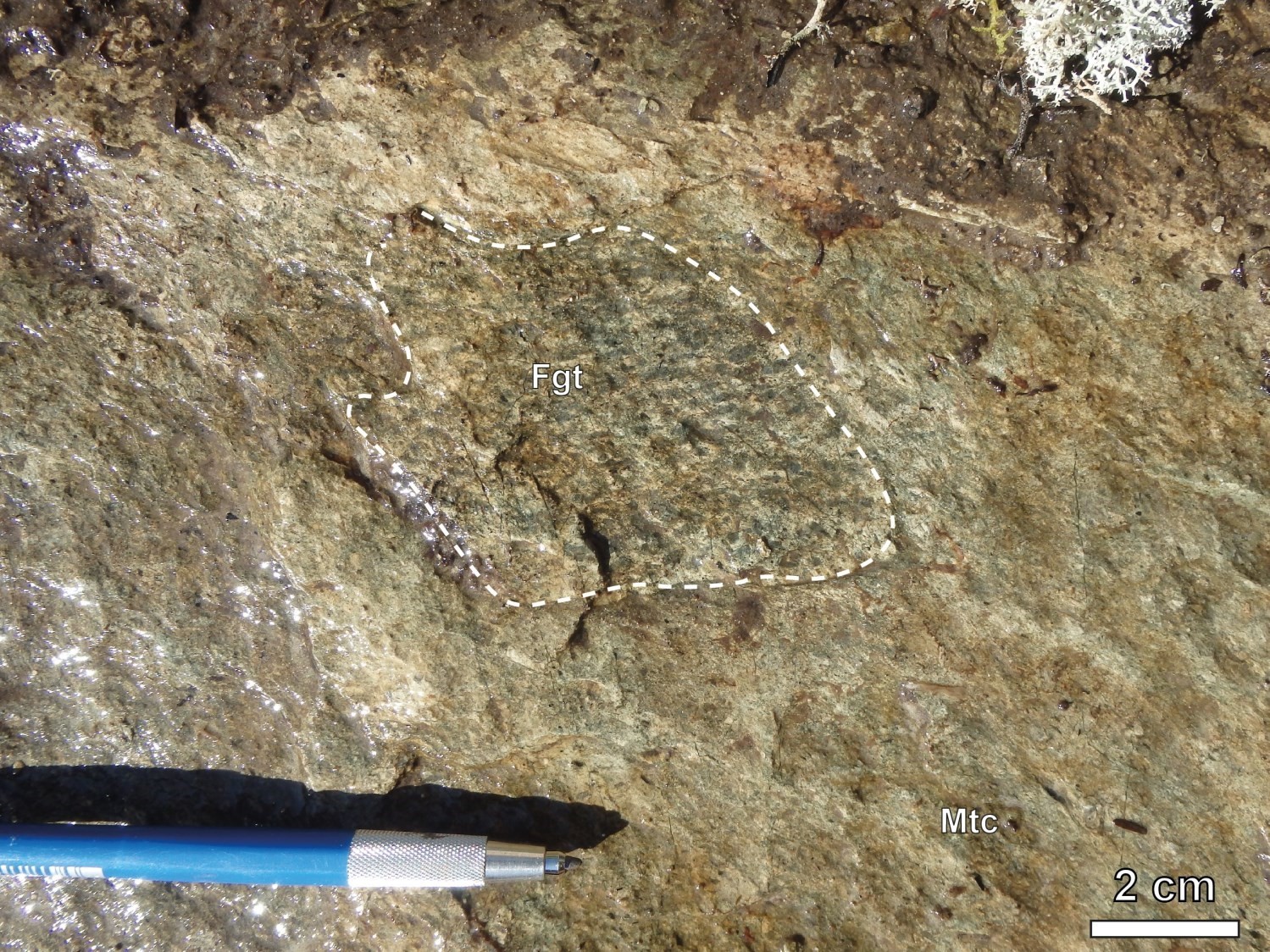

L’unité nAbl2c affleure autour du Pluton de La Ribourde dans le feuillet 32G13. Elle contient des tufs à lapillis et à blocs de composition intermédiaire (Beaudette et Daoudene, 2022). En surface altérée, la couleur gris verdâtre foncé des fragments contraste avec la matrice beige verdâtre clair. En cassure fraîche, la matrice est gris verdâtre foncé et les fragments sont gris foncé. Les fragments sont monogéniques, mais la granulométrie de la matrice varie d’un affleurement à l’autre, passant de très fine à moyenne. Les fragments composent entre 35 % et 65 % de la roche et montrent des tailles et des formes variables. Ils sont aplatis dans le plan de foliation. Les blocs ont une taille maximale de 20 sur 5 cm. Localement, les fragments semblent être plissés et démembrés, ce qui pourrait résulter d’une mise en place à chaud ou de l’effet de la déformation et du métamorphisme. Toutefois, les assemblages minéralogiques des roches de l’unité témoignent de conditions de température n’excédant pas celles du faciès supérieur des schistes verts (Beaudette et Daoudene, 2022). La présence de cristaux de feldspath indifférencié est notée à quelques endroits. Ils représentent jusqu’à 20 % de la roche, autant dans la matrice que dans les fragments et ne sont pas caractéristiques de l’unité. Les fragments contiennent des phénocristaux de minéraux ferromagnésiens qui peuvent représenter 40 % de leur volume. Ces phénocristaux sont étirés et aplatis dans le plan de la foliation.

L’unité nAbl2c affleure autour du Pluton de La Ribourde dans le feuillet 32G13. Elle contient des tufs à lapillis et à blocs de composition intermédiaire (Beaudette et Daoudene, 2022). En surface altérée, la couleur gris verdâtre foncé des fragments contraste avec la matrice beige verdâtre clair. En cassure fraîche, la matrice est gris verdâtre foncé et les fragments sont gris foncé. Les fragments sont monogéniques, mais la granulométrie de la matrice varie d’un affleurement à l’autre, passant de très fine à moyenne. Les fragments composent entre 35 % et 65 % de la roche et montrent des tailles et des formes variables. Ils sont aplatis dans le plan de foliation. Les blocs ont une taille maximale de 20 sur 5 cm. Localement, les fragments semblent être plissés et démembrés, ce qui pourrait résulter d’une mise en place à chaud ou de l’effet de la déformation et du métamorphisme. Toutefois, les assemblages minéralogiques des roches de l’unité témoignent de conditions de température n’excédant pas celles du faciès supérieur des schistes verts (Beaudette et Daoudene, 2022). La présence de cristaux de feldspath indifférencié est notée à quelques endroits. Ils représentent jusqu’à 20 % de la roche, autant dans la matrice que dans les fragments et ne sont pas caractéristiques de l’unité. Les fragments contiennent des phénocristaux de minéraux ferromagnésiens qui peuvent représenter 40 % de leur volume. Ces phénocristaux sont étirés et aplatis dans le plan de la foliation.

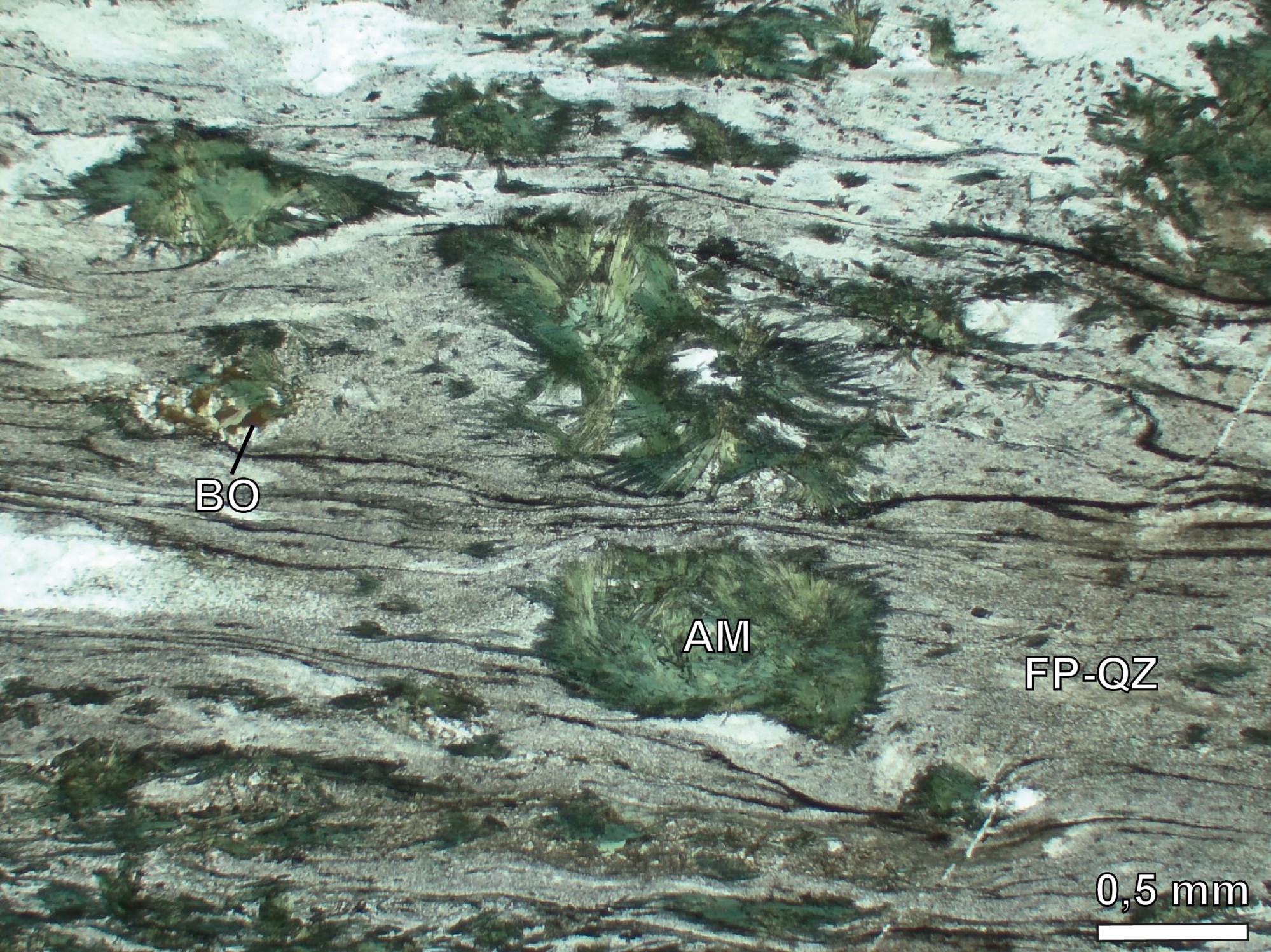

En lame mince, la roche est essentiellement composée de plagioclase et de quartz. Elle présente des amas lenticulaires composés de chlorite, de biotite et de hornblende entourés d’actinote et de trémolite en gerbe. La matrice contient également des petits cristaux d’actinote-trémolite et de biotite. La foliation est marquée par l’orientation préférentielle des amas de minéraux ferromagnésiens, l’aplatissement du quartz et des minéraux opaques xénomorphes.

En lame mince, la roche est essentiellement composée de plagioclase et de quartz. Elle présente des amas lenticulaires composés de chlorite, de biotite et de hornblende entourés d’actinote et de trémolite en gerbe. La matrice contient également des petits cristaux d’actinote-trémolite et de biotite. La foliation est marquée par l’orientation préférentielle des amas de minéraux ferromagnésiens, l’aplatissement du quartz et des minéraux opaques xénomorphes.

Formation de Blondeau 2d (nAbl2d) : roche volcanique massive et roche volcanoclastique andésitique aphyrique

Cette unité se distingue par l’absence de phénocristaux. Les roches sont principalement des andésites d’affinité magmatique calco-alcaline (Beaudette et Daoudene, 2022). Il s’agit de tufs, de tufs à lapillis, ainsi que de laves massives. Les tufs montrent un litage marqué par une succession de lits fins gris foncé et de lits plus grossiers beiges. Les tufs à lapillis sont généralement polygéniques. La matrice est beige à gris foncé en surface altérée et gris foncé en cassure fraîche. Elles englobe des fragments aphanitiques dont la couleur varie de gris clair à gris foncé. Ces derniers représentent ~30 à 40 % du volume de la roche et sont étirés et aplatis dans le plan de foliation. Ils mesurent typiquement entre 2 cm et 15 cm, mais certains blocs peuvent atteindre 60 cm. Localement, des fragments à microstructure porphyrique sont observés, mais ils ne représentent pas plus de 2 % de l’ensemble des lapillis. Des laves massives sont présentes par endroits, notamment à l’affleurement 2022-YD-2020. Elles sont aphanitiques et montrent une patine d’altération blanche et une cassure fraîche grise.

Cette unité se distingue par l’absence de phénocristaux. Les roches sont principalement des andésites d’affinité magmatique calco-alcaline (Beaudette et Daoudene, 2022). Il s’agit de tufs, de tufs à lapillis, ainsi que de laves massives. Les tufs montrent un litage marqué par une succession de lits fins gris foncé et de lits plus grossiers beiges. Les tufs à lapillis sont généralement polygéniques. La matrice est beige à gris foncé en surface altérée et gris foncé en cassure fraîche. Elles englobe des fragments aphanitiques dont la couleur varie de gris clair à gris foncé. Ces derniers représentent ~30 à 40 % du volume de la roche et sont étirés et aplatis dans le plan de foliation. Ils mesurent typiquement entre 2 cm et 15 cm, mais certains blocs peuvent atteindre 60 cm. Localement, des fragments à microstructure porphyrique sont observés, mais ils ne représentent pas plus de 2 % de l’ensemble des lapillis. Des laves massives sont présentes par endroits, notamment à l’affleurement 2022-YD-2020. Elles sont aphanitiques et montrent une patine d’altération blanche et une cassure fraîche grise.

En lame mince, la roche est presque exclusivement constituée de petits cristaux aciculaires d’actinote formant des gerbes aplaties de cristaux dont l’orientation préférentielle marque la foliation. Elle contient également des fragments aplatis et finement cristallisés composés essentiellement de quartz et d’épidote. L’aplatissement des fragments souligne aussi la foliation. Certains échantillons montrent une structure laminée marquée par l’alternance de bandes assez sombres qui semblent riches en épidote et de bandes lenticulaires plus claires, probablement plus riches en quartz. Dans ces bandes lenticulaires, les phénocristaux fragmentés de plagioclase sont complètement saussuritisé. Ces lentilles pourraient être constituées de fragments lithiques très aplatis. Certains échantillons contiennent des phénocristaux de plagioclase qui sont plus petits et en proportions moindres que ceux de l’unité nAbl2e.

Formation de Blondeau 2e (nAbl2e) : roche volcanoclastique andésitique à cristaux de plagioclase

L’unité nAbl2e comprend des tufs à cristaux de plagioclase qui contiennent jusqu’à 10 % de lapillis et de blocs. Les phénocristaux millimétriques et anguleux de plagioclase (2 à 3 mm) sont présents dans la matrice ainsi que dans les fragments. Typiquement, ces phénocristaux sont plus abondants dans les fragments (entre 10 et 30 %) que dans la matrice (entre 10 et 15 %). Les fragments étirés et aplatis sont légèrement plus foncés que la matrice beige verdâtre. Les volcanoclastites de cette unité ont une affinité magmatique calco-alcaline (Beaudette et Daoudene, 2022).

L’unité nAbl2e comprend des tufs à cristaux de plagioclase qui contiennent jusqu’à 10 % de lapillis et de blocs. Les phénocristaux millimétriques et anguleux de plagioclase (2 à 3 mm) sont présents dans la matrice ainsi que dans les fragments. Typiquement, ces phénocristaux sont plus abondants dans les fragments (entre 10 et 30 %) que dans la matrice (entre 10 et 15 %). Les fragments étirés et aplatis sont légèrement plus foncés que la matrice beige verdâtre. Les volcanoclastites de cette unité ont une affinité magmatique calco-alcaline (Beaudette et Daoudene, 2022).

En lame mince, la matrice est à grain très fin et dominée par le quartz. Elle contient des porphyroclastes de plagioclase généralement saussuritisés et localement fragmentés. La biotite est assez abondante et forme de petits feuillets brunâtres regroupés en amas lenticulaires dont l’orientation préférentielle souligne la foliation. Des amas lenticulaires de chlorite ainsi que les grains d’actinote présents dans la matrice marquent également la foliation. Les fragments contiennent des phénocristaux automorphes de plagioclase et des amas lenticulaires de quartz. Ces fragments sont moins déformés et moins altérés que la matrice qui les entoure.

En lame mince, la matrice est à grain très fin et dominée par le quartz. Elle contient des porphyroclastes de plagioclase généralement saussuritisés et localement fragmentés. La biotite est assez abondante et forme de petits feuillets brunâtres regroupés en amas lenticulaires dont l’orientation préférentielle souligne la foliation. Des amas lenticulaires de chlorite ainsi que les grains d’actinote présents dans la matrice marquent également la foliation. Les fragments contiennent des phénocristaux automorphes de plagioclase et des amas lenticulaires de quartz. Ces fragments sont moins déformés et moins altérés que la matrice qui les entoure.

Formation de Blondeau 2f (nAbl2f) : roche volcanoclastique intermédiaire à cristaux de quartz bleuté

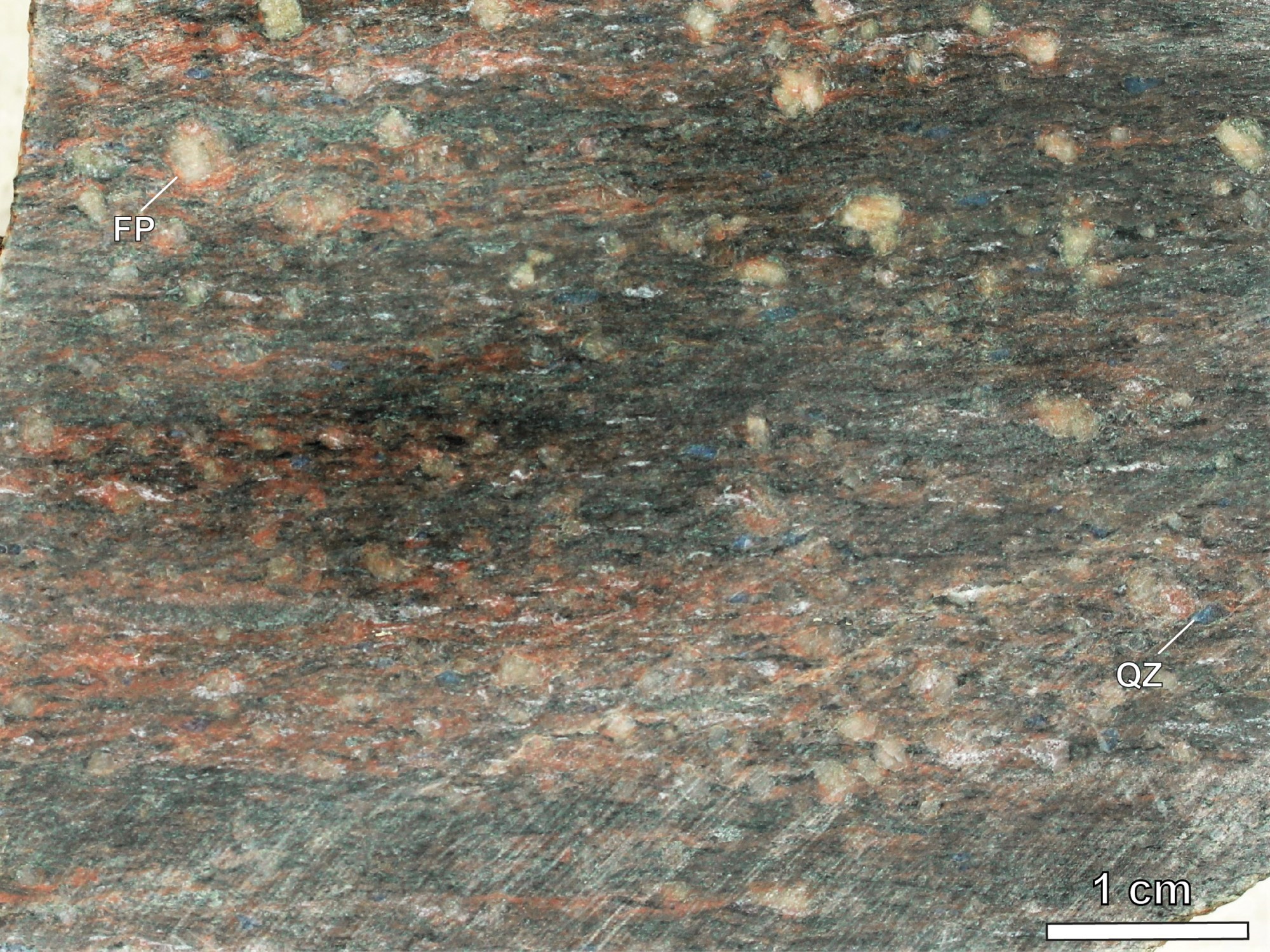

Cette unité est caractérisée par la présence de phénocristaux de quartz bleuté. La composition de la roche varie d’andésite à rhyodacite avec une affinité magmatique calco-alcaline (Beaudette et Daoudene, 2022). L’unité comprend principalement des tufs à cristaux de quartz et de plagioclase qui sont bien exposés sur l’affleurement 2022-MB-1087 (le long de la route 113). La surface altérée est beige clair et la cassure fraîche est gris verdâtre. Certains affleurements montrent une surface plutôt rosée en raison d’une l’hématitisation locale. La roche contient des cristaux de plagioclase millimétriques (2 à 3 mm), comme dans l’unité nAbl2e, mais aussi des cristaux de quartz bleuté de forme ovoïde légèrement plus petits (1 mm). Les cristaux sont libres tant dans la matrice que dans les fragments. Les grains de plagioclase forment ~10 à 30 % de la roche, alors que les grains de quartz représentent 2 à 5 %. Localement, la roche montre un granoclassement marqué par la variation de la taille des cristaux (2022-MB-1087, 2022-GB-4020, 2022-MB-1014, 2021-MB-3114).

Cette unité est caractérisée par la présence de phénocristaux de quartz bleuté. La composition de la roche varie d’andésite à rhyodacite avec une affinité magmatique calco-alcaline (Beaudette et Daoudene, 2022). L’unité comprend principalement des tufs à cristaux de quartz et de plagioclase qui sont bien exposés sur l’affleurement 2022-MB-1087 (le long de la route 113). La surface altérée est beige clair et la cassure fraîche est gris verdâtre. Certains affleurements montrent une surface plutôt rosée en raison d’une l’hématitisation locale. La roche contient des cristaux de plagioclase millimétriques (2 à 3 mm), comme dans l’unité nAbl2e, mais aussi des cristaux de quartz bleuté de forme ovoïde légèrement plus petits (1 mm). Les cristaux sont libres tant dans la matrice que dans les fragments. Les grains de plagioclase forment ~10 à 30 % de la roche, alors que les grains de quartz représentent 2 à 5 %. Localement, la roche montre un granoclassement marqué par la variation de la taille des cristaux (2022-MB-1087, 2022-GB-4020, 2022-MB-1014, 2021-MB-3114).

L’unité comprend aussi des proportions moindres de tufs à lapillis et à blocs qui sont bien exposés sur l’affleurement 2022-YD-2002. Les fragments sont polygéniques et formés de roches volcaniques intermédiaires et felsiques. Les principaux types de fragments observés sont issus d’une roche volcanique verdâtre à phénocristaux de plagioclase et d’une roche volcanique beige rosé à phénocristaux de plagioclase et de quartz. Les lapillis et les blocs sont oblongs avec une orientation préférentielle marquant la foliation. Sur l’affleurement 2021-MB-3114, des fragments de sulfures massifs représentent <3 % du total des fragments.

En lame mince, la roche contient de nombreux cristaux subautomorphes de plagioclase (20 à 25 %). Ces cristaux sont de taille variable et plus ou moins jointifs. La roche est foliée, mais la déformation semble modérée en général, bien que certains échantillons montrent une foliation très nette et des structures C-S. La foliation est soulignée par l’orientation préférentielle régulière des feuillets de chlorite localement regroupés en petits amas. Par endroits, ces derniers contiennent de la biotite brun-vert. La séricite est aussi présente, mais en faible proportion. Elle se présente en feuillets dont la disposition marque aussi la foliation. Les cristaux de plagioclase sont couramment fracturés et les grains de quartz montrent des évidences de recristallisation dynamique (bourgeonnement) typique de conditions en température inférieures à 400 °C. Le plagioclase est légèrement saussuritisé.

En lame mince, la roche contient de nombreux cristaux subautomorphes de plagioclase (20 à 25 %). Ces cristaux sont de taille variable et plus ou moins jointifs. La roche est foliée, mais la déformation semble modérée en général, bien que certains échantillons montrent une foliation très nette et des structures C-S. La foliation est soulignée par l’orientation préférentielle régulière des feuillets de chlorite localement regroupés en petits amas. Par endroits, ces derniers contiennent de la biotite brun-vert. La séricite est aussi présente, mais en faible proportion. Elle se présente en feuillets dont la disposition marque aussi la foliation. Les cristaux de plagioclase sont couramment fracturés et les grains de quartz montrent des évidences de recristallisation dynamique (bourgeonnement) typique de conditions en température inférieures à 400 °C. Le plagioclase est légèrement saussuritisé.

Formation de Blondeau 3 (nAbl3) : rhyodacite à amygdales de quartz

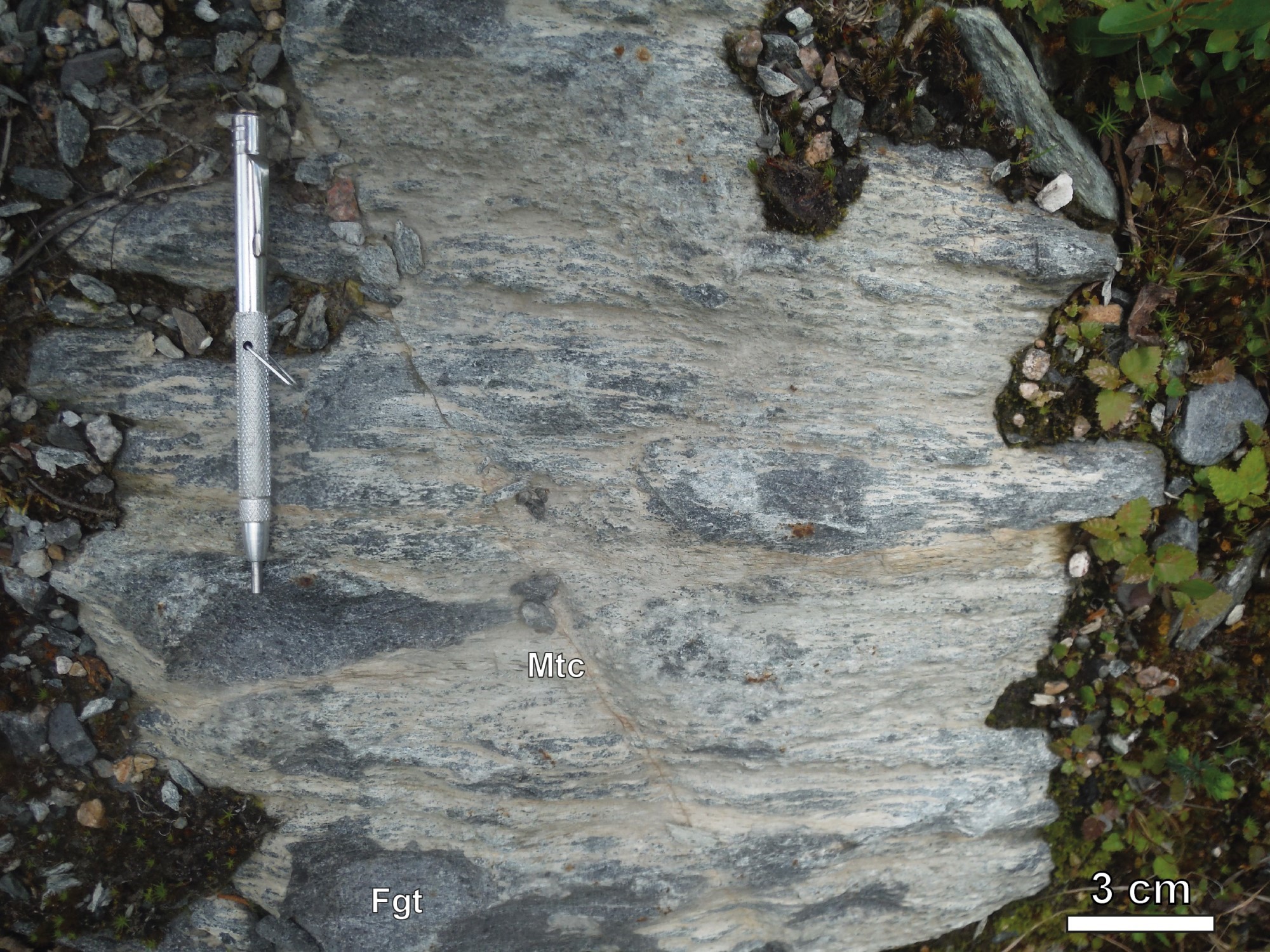

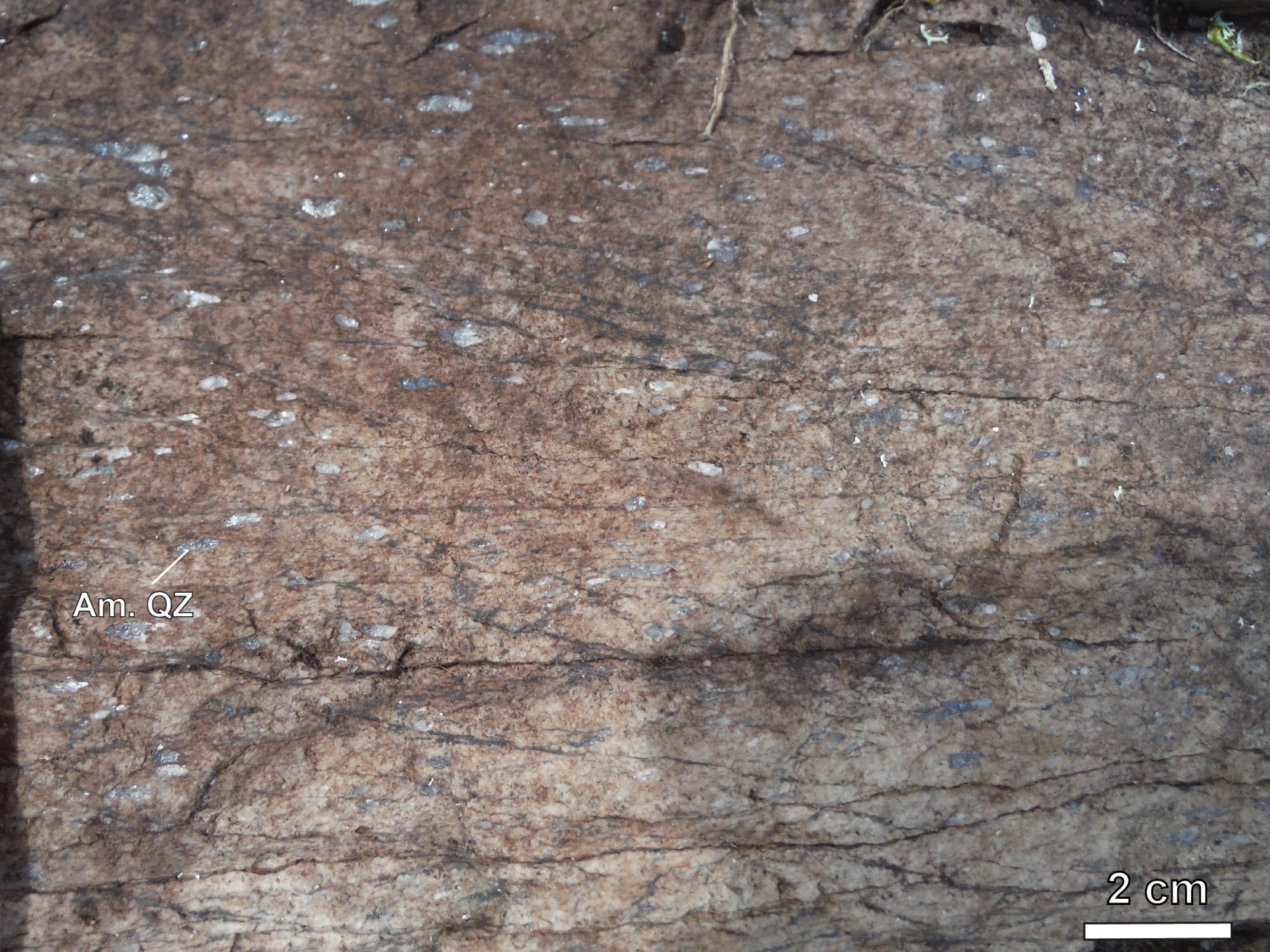

La rhyodacite à amygdales de quartz affleure bien le long de la route 113, à environ 5 km au NE du lac Renault, dans le feuillet 32G13 (affleurement 2022-YD-2080). Elle forme une unité lenticulaire de 400 m de largeur maximale, cartographiée sur près de 5 km vers le SE à partir de la route. La roche est une lave massive d’affinité calco-alcaline (Beaudette et Daoudene, 2022). En surface altérée, elle est blanche à gris clair, alors qu’en cassure fraîche elle est plutôt grisâtre. Le quartz est présent dans les amygdales et sous la forme de phénocristaux. Les deux formes sont difficiles à distinguer à l’œil nu. Cependant, les phénocristaux semblent plus arrondis et blanchâtres, alors que les amygdales sont ellipsoïdales et gris bleuté. Les amygdales mesurent généralement de 2 à 5 mm, voire jusqu’à 1 cm. Les phénocristaux et les amygdales de quartz représentent entre 15 % et 30 % du volume de la roche. La rhyodacite est marquée par une foliation assez prononcée soulignée par l’aplatissement très net des amygdales. Elle montre localement une forte linéation matérialisée par l’alignement préférentiel des amas de chlorite et l’allongement des grains de quartz.

La rhyodacite à amygdales de quartz affleure bien le long de la route 113, à environ 5 km au NE du lac Renault, dans le feuillet 32G13 (affleurement 2022-YD-2080). Elle forme une unité lenticulaire de 400 m de largeur maximale, cartographiée sur près de 5 km vers le SE à partir de la route. La roche est une lave massive d’affinité calco-alcaline (Beaudette et Daoudene, 2022). En surface altérée, elle est blanche à gris clair, alors qu’en cassure fraîche elle est plutôt grisâtre. Le quartz est présent dans les amygdales et sous la forme de phénocristaux. Les deux formes sont difficiles à distinguer à l’œil nu. Cependant, les phénocristaux semblent plus arrondis et blanchâtres, alors que les amygdales sont ellipsoïdales et gris bleuté. Les amygdales mesurent généralement de 2 à 5 mm, voire jusqu’à 1 cm. Les phénocristaux et les amygdales de quartz représentent entre 15 % et 30 % du volume de la roche. La rhyodacite est marquée par une foliation assez prononcée soulignée par l’aplatissement très net des amygdales. Elle montre localement une forte linéation matérialisée par l’alignement préférentiel des amas de chlorite et l’allongement des grains de quartz.

En lame mince, la matrice de la roche est principalement composée d’un assemblage de quartz et de feldspath. La roche montre des phénocristaux subautomorphes de plagioclase (pas toujours visibles en affleurement) et des grains de quartz (amygdales ou cristaux libres). Les phénocristaux de plagioclase (~25 à 35 %) sont couramment fracturés. Les amygdales de quartz (~5 à 15 %) sont fortement aplaties. La foliation est marquée par l’orientation préférentielle des bandes riches en chlorite et en séricite finement cristallisées. La roche présente des grains de minéraux opaques de petite taille, allongés parallèlement à la foliation et finement disséminés dans la roche. Les échantillons étudiés montrent localement une forte réduction de la taille des grains par broyage des phénocristaux de plagioclase.

En lame mince, la matrice de la roche est principalement composée d’un assemblage de quartz et de feldspath. La roche montre des phénocristaux subautomorphes de plagioclase (pas toujours visibles en affleurement) et des grains de quartz (amygdales ou cristaux libres). Les phénocristaux de plagioclase (~25 à 35 %) sont couramment fracturés. Les amygdales de quartz (~5 à 15 %) sont fortement aplaties. La foliation est marquée par l’orientation préférentielle des bandes riches en chlorite et en séricite finement cristallisées. La roche présente des grains de minéraux opaques de petite taille, allongés parallèlement à la foliation et finement disséminés dans la roche. Les échantillons étudiés montrent localement une forte réduction de la taille des grains par broyage des phénocristaux de plagioclase.

Formation de Blondeau 4 (nAbl4) : roches sédimentaires

À la suite de leurs travaux de cartographie dans la région du ruisseau aux Alouettes, Beaudette et Daoudene (2022) ont regroupé les roches sédimentaires de la Formation de Blondeau du secteur dans la l’unité nAbl4. Celle-ci se décline en deux sous-unités : nAbl4a composée de grès et de mudrock et nAbl4b constituée de conglomérat polygénique à fragments jointifs de roches volcaniques intermédiaires à felsiques.

Formation de Blondeau 4a (nAbl4a) : grès et mudrock

En affleurement, le mudrock forme des séquences litées d’épaisseur décamétrique (affleurements 2022-MB-1001, 2022-MB-1062 et 2022-MB-1076). Le mudrock est gris foncé à gris pâle en surface altérée et gris foncé en cassure fraîche. Il est caractérisé par une alternance de lits de quelques millimètres à 2-3 cm d’épaisseur.

Le grès est beige clair en surface altérée et gris foncé en surface fraîche. Il est surtout composé de plagioclase et, en moindre proportion, de quartz et de fragments lithiques. La taille des grains varie de 0,5 à 3 mm. Le grès se présente en minces niveaux interstratifiés avec le mudrock ou en séquences d’épaisseur métrique (affleurements 2022-MB-1088 et 2022-RB-3007). Les lits de grès sont typiquement plus épais que ceux de mudrock avec une épaisseur qui varie entre ~30 cm et 1,5 m. Localement, le grès semble former des boudins au sein du mudrock (2022-MB-1001). La transition entre les lits est transitionnelle ou nette. La proportion de bancs gréseux a tendance à s’accroître vers le nord de l’unité. Certains lits sont plissés; ces plis pourraient être synchrones ou postérieurs au dépôt. Localement, on observe des lits de conglomérat à clastes de mudrock gris foncé et des lentilles riches en sulfures (principalement pyrite et pyrrhotite) (affleurement 22-MB-1001).

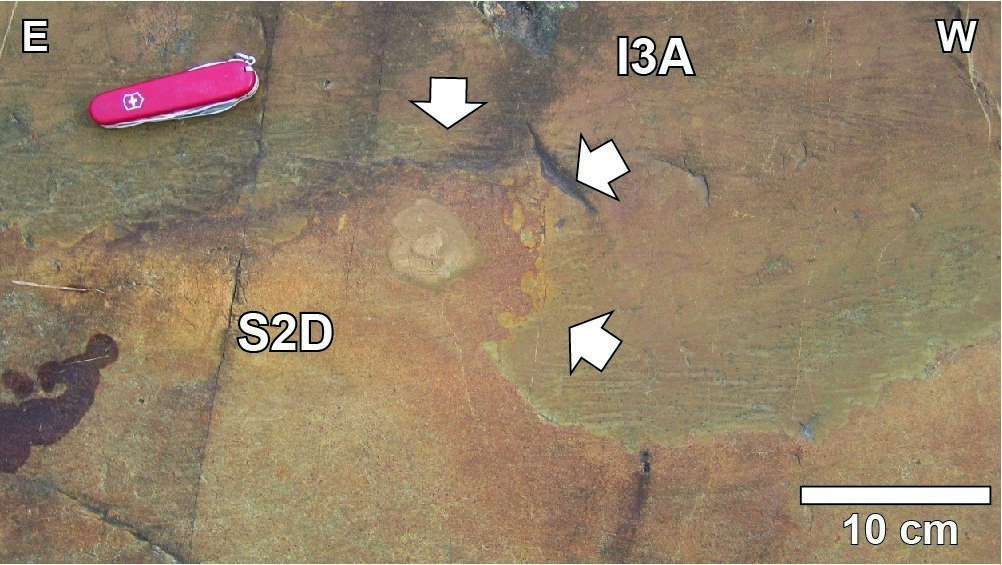

Le granoclassement communément observé dans le mudrock et le grès permet de reconnaître la polarité de la séquence sédimentaire à l’échelle de l’affleurement. Sur l’affleurement 2022-MB-1062, les lits de mudrock montrent plusieurs divisions d’une séquence de Bouma. Dans la région du ruisseau aux Alouettes, les lits granoclassés suggèrent un sommet stratigraphique principalement dirigé vers le nord. Cependant, quelques mesures semblent plutôt montrer une polarité vers le sud, ce qui indiquerait que cette unité sédimentaire est affectée par des plis locaux (Beaudette et Daoudene, 2022).

Formation de Blondeau 4b (nAbl4b) : conglomérat polygénique à fragments jointifs de roches volcaniques intermédiaires à felsiques

Les conglomérats affleurent bien entre la route 113 et la rivière Chibougamau, au sud du lac la Trêve (affleurements 2021-MB-3116, 2022-MB-1041, 2022-MB-1042, 2022-MB-1053 et 2022-MB-1054). Ils sont composés de clastes polygéniques jointifs. L’origine des clastes est principalement volcanique. Ils sont constitués de roches aphyriques et aphanitiques de couleurs variées, de roches porphyriques, localement trachytiques, ou encore de sulfures massifs à patine rouillée. Quelques clastes de gabbro sont aussi présents. Les clastes de sulfures massifs représentent jusqu’à 5 % de la roche. Tous les fragments sont arrondis et mesurent jusqu’à 3 cm. Des zones rouillées diffuses contenant principalement de la pyrite et de la pyrrhotite sont décrites à plusieurs endroits. Elles affectent autant la matrice que les clastes. La plus grande zone rouillée exposée en affleurement mesure 15 m sur 10 m (2022-MB-1053).

Les conglomérats affleurent bien entre la route 113 et la rivière Chibougamau, au sud du lac la Trêve (affleurements 2021-MB-3116, 2022-MB-1041, 2022-MB-1042, 2022-MB-1053 et 2022-MB-1054). Ils sont composés de clastes polygéniques jointifs. L’origine des clastes est principalement volcanique. Ils sont constitués de roches aphyriques et aphanitiques de couleurs variées, de roches porphyriques, localement trachytiques, ou encore de sulfures massifs à patine rouillée. Quelques clastes de gabbro sont aussi présents. Les clastes de sulfures massifs représentent jusqu’à 5 % de la roche. Tous les fragments sont arrondis et mesurent jusqu’à 3 cm. Des zones rouillées diffuses contenant principalement de la pyrite et de la pyrrhotite sont décrites à plusieurs endroits. Elles affectent autant la matrice que les clastes. La plus grande zone rouillée exposée en affleurement mesure 15 m sur 10 m (2022-MB-1053).

Épaisseur et distribution

Dans la région de Chibougamau, la Formation de Blondeau affleure le long de l’axe du Synclinal de Chibougamau où son épaisseur est estimée à près de 1000 m (Duquette, 1982; Daigneault et Allard, 1990). Elle apparaît également à la bordure ouest du Pluton de France, dans la Zone tectonique de Waconichi (feuillet 32I04-200-0101). On la trouve aussi sur les flancs du Synclinal de Waconichi, de part et d’autre de l’unité de roches sédimentaires de la Formation de Chebistuan. À l’intérieur de cette structure synclinale, les roches de la Formation de Blondeau sont également exposées le long de structures anticlinales E-W de second ordre. Au SE du lac Chibougamau (région du lac Dollier, feuillets 32G09-200-0202 et 32G16-200-0102), dans le Synclinal de Chapais, les roches de la Formation de Blondeau affleurent sur une épaisseur de ~500 m (Daigneault, 1986).

À l’ouest de Chapais, la Formation de Blondeau affleure sous la forme de trois bandes est-ouest. Deux sont situées de part et d’autre du Synclinal de Chapais (feuillets 32G15 et 32G14) : la bande sud (bande de Kapunapotagen-Sud) s’étend du lac Landing à la rivière Chibougamau, alors que la bande nord (bande du lac Sunset) est approximativement comprise entre le lac Springer et le lac des Deux Orignaux. La troisième bande (bande du lac de la Chaleur) est localisée dans les coins NE et NW des feuillets 32G14 et 32G15 respectivement. Elle s’étend sur environ 14 km et sa largeur ne dépasse pas 900 m. La Formation de Blondeau est également exposée au nord et au sud du bassin du lac de la Trève, principalement comblé par les roches sédimentaires du Groupe d’Opémisca (feuillet 32G13). Au nord du bassin, le Blondeau forme une bande lenticulaire de 16,5 sur 1,6 km (bande du lac la Trêve) orientée NE-SW et grossièrement distribuée entre le lac Gisèle et le lac Inconnu. Au sud du bassin, le Blondeau définit une large bande de 2 à 8,5 km (bande aux Alouettes) qui constitue l’extension vers l’ouest de la bande de Kapunapotagen-Sud. Ici, le Blondeau montre une grande variété de faciès volcaniques et sédimentaires. Bien que la surface d’exposition soit très grande, il n’est pas possible d’estimer l’épaisseur de la formation étant donnée la présence de plis (Beaudette et Daoudene, 2022).

Datation

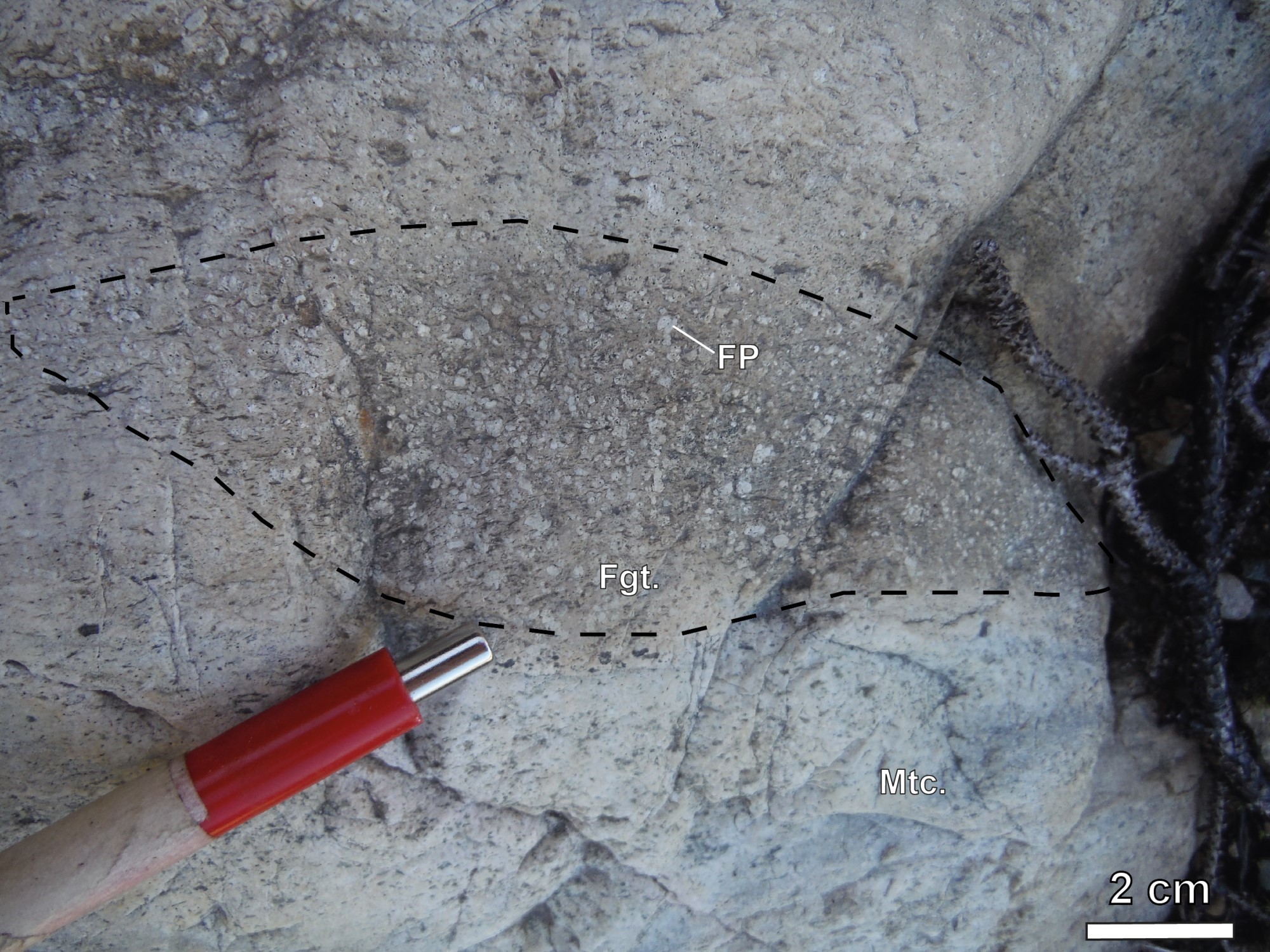

Au lac Marianne (feuillet 32G16-200-0202), les structures pépéritiques indiquent que les roches sédimentaires de la Formation de Blondeau n’étaient pas encore consolidées lors de l’intrusion du Filon-couche de Roberge qui constitue l’unité basale de la Suite intrusive de Cummings (Lefebvre, 1991). La mise en place de ces deux unités peut donc être considérée comme synchrone. Cette relation de terrain est confirmée par l’âge maximal de sédimentation d’une arénite arkosique de la Formation de Blondeau (<2721 ±3 Ma; Leclerc et al., 2012), similaire à l’âge de cristallisation d’une ferrodiorite quartzifère du Filon-couche de Bourbeau (2716,7 +1,0/-0,4 Ma; Mortensen, 1993).

Au lac Marianne (feuillet 32G16-200-0202), les structures pépéritiques indiquent que les roches sédimentaires de la Formation de Blondeau n’étaient pas encore consolidées lors de l’intrusion du Filon-couche de Roberge qui constitue l’unité basale de la Suite intrusive de Cummings (Lefebvre, 1991). La mise en place de ces deux unités peut donc être considérée comme synchrone. Cette relation de terrain est confirmée par l’âge maximal de sédimentation d’une arénite arkosique de la Formation de Blondeau (<2721 ±3 Ma; Leclerc et al., 2012), similaire à l’âge de cristallisation d’une ferrodiorite quartzifère du Filon-couche de Bourbeau (2716,7 +1,0/-0,4 Ma; Mortensen, 1993).

| Unité | Échantillon | Système isotopique | Minéral | Âge maximal de sédimentation (Ma) | (+) | (-) | Référence(s) |

| nAbl (non subdivisée) | OVB-1 | U-Pb | Zircon | <2721 | 3 | 3 | Leclerc et al., 2012 |

Relation(s) stratigraphique(s)

Le contact basal de la Formation de Blondeau avec les coulées mafiques massives, coussinées et bréchiques de la Formation de Bruneau est caractérisé par l’apparition de basalte variolaire (Leclerc et al., 2017). Ailleurs, le contact entre les formations de Bruneau et de Blondeau est généralement masqué par les intrusions ultramafiques à mafiques de la Suite intrusive de Cummings.

Dans la partie est du Synclinal de Chapais (feuillets 32G09-200-0202, 32G15-200-0101 et 32G16-200-0102), le contact supérieur de la Formation de Blondeau avec les roches sédimentaires de la Formation de Haüy (Groupe d’Opémisca) est constitué d’une discordance d’érosion. Dans la région du lac Dollier (feuillet 32G09-200-0202), la discordance entre les formations de Blondeau et de Haüy est oblitérée par la Zone de cisaillement de Kapunapotagen (Daigneault, 1986). À l’est du lac Waconichi (feuillet 32J01), le tuf gris à petits lapillis de la Formation de Blondeau est interstratifié avec l’arénite gris-vert de la Formation de Bordeleau (Caty, 1978; Moisan, 1992).

À l’ouest de Chapais (feuillet 32G14), les roches de la Formation de Blondeau constituent cinq bandes : la bande de Kapunapotagen-Sud, la bande du lac Sunset, la bande du lac de la Chaleur, la bande du lac la Trêve et la bande aux Alouettes.

La bande de Kapunapotagen-Sud forme une unité lenticulaire limitée par la Zone de cisaillement de Kapunapotagen, au nord, et la Zone de cisaillement du Lac des Misérables, au sud. Elle est coupée à l’ouest par la Zone de cisaillement de Lamarck.

La bande du lac Sunset est aussi limitée à l’ouest par la Zone de cisaillement de Lamarck et s’étend vers l’est jusqu’au nord de Chapais. Ces roches sont situées sur le flanc sud de l’Anticlinal de Chibougamau et présentent une polarité vers le sud. À l’est du lac des Deux Orignaux (partie ouest du feuillet 32G14-200-0202), le contact basal avec les roches de la Formation de Bruneau est masqué par des filons-couches gabbroïques d’épaisseur kilométrique. À l’ouest du lac Armada (partie NE du feuillet 32G14-200-0102), les tufs à lapillis et à blocs de composition mafique à intermédiaire à la base de la Formation de Blondeau (nAbl) sont en contact net avec les roches volcaniques mafiques du sommet de la Formation de Bruneau (nAbnu1). Le secteur à l’ouest du lac des Deux Orignaux (32G14-200-0201) n’affleure pas et les roches exposées sur les îles ne permettent pas d’observer directement la base de la Formation de Blondeau. Puisque celles-ci surmontent directement les roches du Membre des Deux Orignaux (Formation de Waconichi), un contact de nature structurale entre ces deux unités semble être l’hypothèse la plus plausible. Le contact sommital de la Formation de Blondeau avec la base de la Formation de Scorpion sus-jacente est net et est caractérisé par une zone de déformation E-W où domine l’aplatissement.

La bande du lac de la Chaleur, d’une largeur inférieure à 500 m, s’étend depuis le sud du lac du même nom jusqu’à l’est de la rivière Chibougamau (coin NE du feuillet 32G14-200-0202). Dans ce secteur, les roches de la Formation de Blondeau sont en contact net avec les unités de la Formation de Bruneau sous-jacentes. La partie sommitale est coupée par une zone de cisaillement E-W qui oblitère la discordance entre les roches volcanoclastiques de la Formation de Blondeau (Groupe de Roy) et les roches sédimentaires de la Formation de Stella (Groupe d’Opémisca; Durocher, 1979).

La bande du lac la Trêve, d’une largeur variant entre 500 m et 2 km, s’étend sur ~12 km en passant par la baie Geneviève du lac la Trêve et par le lac Gisèle. Les roches du Blondeau sont en contact, au nord, avec les roches volcaniques de la Formation de Bruneau. La nature du contact n’a pas été observée sur le terrain. Au sud, le Blondeau est en contact faillé avec les roches sédimentaires du Groupe d’Opémisca (Daoudene et Beaudette, 2021).

La bande aux Alouettes s’étend sur ~30 km d’est en ouest, de la rivière Chibougamau, à l’est, jusqu’aux environs du lac Colette, à l’ouest. Dans le secteur situé au sud de la route 113, sa largeur varie entre 2 et 8,5 km. Au sud, le Blondeau est en contact avec les roches de la Formation de Bruneau (contact non observé sur le terrain). Au nord, il est en contact faillé avec des roches sédimentaires de la Formation de Daubrée. Le Blondeau est ici coupé par les roches intrusives mafiques et ultramafiques du Filon-couche d’Esturgeon et par le Pluton de La Ribourde.

Paléontologie

Ne s’applique pas.

Références

Publications accessibles dans SIGÉOM Examine

BEAUDETTE, M., DAOUDENE, Y., 2022. Géologie de la région du ruisseau aux Alouettes, Sous-province de l’Abitibi, Eeyou Istchee Baie-James, Québec, Canada. MERN; BG 2023-05, 1 plan.

BEAUREGARD, A.J., DUQUETTE, A., KHOBZI, A., 1980. Log de sondage carotté. SEREM, rapport statutaire soumis au gouvernement du Québec; GM 36887, 71 pages, 4 plans.

CATY, J.-L., 1978. Rapport intérimaire, canton de Richardson, comté d’Abitibi-Est. MRN; DP 606, 38 pages, 1 plan.

CHARBONNEAU, J.-M., PICARD, C., DUPUIS-HÉBERT, L., 1991. Synthèse géologique de la région de Chapais-Branssat (Abitibi). MRN; MM 88-01, 202 pages, 13 plans.

CORBEIL, R., VILLENEUVE, D., 1994. Rapport sur les travaux d’exploration effectués sur les propriétés du projet Diamant I, région de Chibougamau et du lac Inconnu. Diabex, Claims Villeneuve, rapport statutaire soumis au gouvernement du Québec; GM 52873, 158 pages, 14 plans.

CORNET, A., GIRARD, P., 1981. Rapport final d’exécution, entente Gouvernement du Québec – SEREM F de mars 1980, projet Nord-Ouest québécois. SEREM, rapport statutaire soumis au gouvernement du Québec; GM 49689, 188 pages, 2 plans.

DAIGNEAULT, R., 1986. Géologie de la partie nord-est du canton de Dollier – région de Chibougamau. MRN; DV 85-19, 1 plan.

DAIGNEAULT, R., ALLARD, G.O., 1990. Le Complexe du lac Doré et son environnement géologique – région de Chibougamau – Sous-province de l’Abitibi. IREM-MERI; MM 89-03, 290 pages.

DAOUDENE, Y., BEAUDETTE, M., 2021. Géologie de la région du lac la Trêve, Sous-province d’Abitibi, Eeyou Istchee Baie-James, Québec, Canada. MERN; BG 2022-04, 1 plan.

DUQUETTE, G., 1964. Géologie du quart nord-ouest du canton de Roy, comté d’Abitibi-Est. MRN; RP 513, 25 pages, 1 plan.

DUQUETTE, G., 1970. Stratigraphie de l’Archéen et relations métallogéniques dans la région de Chibougamau. MRN; ES 008, 25 pages, 1 plan.

DUQUETTE, G., 1982. Demie nord des cantons de McKenzie et de Roy et quart nord-ouest du canton de McCorkill – rapport final. MRN; DPV 837, 80 pages, 4 plans.

DUROCHER, M., 1979. Canton d’Opémisca et quart nord-ouest du canton de Cuvier – rapport intérimaire. MRN; DP 611, 34 pages, 1 plan.

KEATING, P., D’AMOURS, I., 2010. Réédition des données numériques en format Géosoft (profils) des levés aéroportés de l’Abitibi, au Québec. MRNF, Commission géologique du Canada; DP 2010-09, 6 pages.

LAVOIE, J. 2017. Sous-province d’Opatica : nouveau territoire pour l’exploration minérale. CONSOREM; projet 2016-01, 85 pages..

MORIN, R., 1994. Géologie et compilation géologique de la région de Chapais. MRN; MM 91-02, 66 pages, 6 plans.

MORIN, R., GOBEIL, A., GENEST, R., 1996. Forages stratigraphiques. Ministère des Ressources naturelles, rapport statutaire soumis au gouvernement du Québec; GM 53861, 70 pages, 1 plan.

RELEVÉS GÉOPHYSIQUES, 1981. Levé EM aérien par INPUT MK VI – région de la rivière Chibougamau. DP 829, 36 plans.

Autres publications

ARCHER, P., 1983. Interprétation de l’environnement volcano-sédimentaire de la Formation de Blondeau dans la section stratigraphique du lac Barlow, Chibougamau. Université du Québec à Chicoutimi; thèse de maîtrise, 199 pages, 6 plans. constellation.uqac.ca/1800

BOUMA, A.H., 1962. Sedimentology of some flysch deposits: a graphic approach to facies interpretation. Elsevier; 168 pages.

LECLERC, F., HARRIS, L.B., BÉDARD, J.H., VAN BREEMEN, O., GOULET, N., 2012. Structural and stratigraphic controls on magmatic, volcanogenic and syn-tectonic mineralization in the Chapais-Chibougamau mining camp, northeastern Abitibi, Canada. Economic Geology; volume 107, pages 963-989. dx.doi.org/10.2113/econgeo.107.5.963

LEFEBVRE, C., 1991. Étude de la genèse des pépérites et de leur contexte volcano-sédimentaire, Formation de Blondeau, Chibougamau, Québec. Université du Québec à Chicoutimi; mémoire de maîtrise, 215 pages. constellation.uqac.ca/1518

MOISAN, A., 1992. Pétrochimie des grès de la Formation de Bordeleau. Université du Québec à Chicoutimi; mémoire de maîtrise, 121 pages. constellation.uqac.ca/1457

MORTENSEN, J.K.,1993. U-Pb geochronology of the eastern Abitibi subprovince. Part 1: Chibougamau – Matagami – Joutel region. Canadian Journal of Earth Sciences; volume 30, pages 11-28. doi.org/10.1139/e93-002

Citation suggérée

Ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF). Formation de Blondeau. Lexique stratigraphique du Québec. https://gq.mines.gouv.qc.ca/lexique-stratigraphique/province-du-superieur/formation-de-blondeau [cité le jour mois année].

Collaborateurs

|

Première publication |

François Leclerc, géo., Ph. D. francois.leclerc@mrnf.gouv.qc.ca (rédaction) Mehdi A. Guemache, géo., Ph. D. (coordination); Claude Dion, ing., M. Sc. (lecture critique); Simon Auclair, géo., M. Sc. (révision linguistique); Céline Dupuis, géo., Ph. D. (version anglaise); Nathalie Bouchard et Ricardo Escobar Moran (montage HTML). |

|

Révision(s) |

Mélanie Beaudette, géo., M. Sc. melanie.beaudette@mrnf.gouv.qc.ca; Yannick Daoudene, géo., Ph. D. yannick.daoudene@mrnf.gouv.qc.ca (rédaction) Mehdi A. Guemache, géo., Ph. D. (coordination); François Leclerc, géo., Ph. D. (lecture critique); Simon Auclair, géo., M. Sc. (révision linguistique). |