Première publication : 23 octobre 2020

Dernière modification : 15 novembre 2023

| Auteur(s) : | Tremblay, 1989 |

| Âge : | Paléoprotérozoïque |

| Stratotype : | Aucun. Le Groupe de Parent est bien exposé à l’affleurement 2019-CB-1140 (partie sud du feuillet SNRC 35G11) |

| Région type : | L’unité est bien représentée dans les feuillets SNRC 35G12 et 35G11 ainsi que dans la partie nord du feuillet 35G05. |

| Province géologique : | Province de Churchill |

| Subdivision géologique : | Orogène de l’Ungava / Domaine Nord |

| Lithologie : | Roches volcano-sédimentaires |

| Catégorie : | Lithostratigraphique |

| Rang : | Groupe |

| Statut : | Formel |

| Usage : | Actif |

Aucune

Historique

Description

Groupe de Parent 1 (pPpa1) : Tuf à grain fin, à lapillis

Groupe de Parent 2 (pPpa2) : Tuf à blocs

Groupe de Parent 3 (pPpa3) : Basalte aphanitique

Dans le secteur du lac Lessard, il est courant d’observer coussins, amygdales et autres structures primaires (Tremblay, 1991). Dans le secteur du lac Vanasse, les structures primaires sont difficilement observables, car ces métavolcanites sont généralement affectées d’une schistosité plus ou moins développée. On note aussi la présence commune d’amygdales millimétriques à centimétriques (Tremblay, 1989).

Groupe de Parent 4 (pPpa4) : Basalte à plagioclase

Groupe de Parent 5 (pPpa5) : Basalte à pyroxène

Groupe de Parent 6 (pPpa6) : Rhyolite

Groupe de Parent 7 (pPpa7) : Siltstone, grès, schiste à quartz-feldspath-biotite

Groupe de Parent 8 (pPpa8) : Schiste à plagioclase-séricite-ankérite

Groupe de Parent 9 (pPpa9) : Roche volcanique et volcanoclastite basaltique et aphyrique

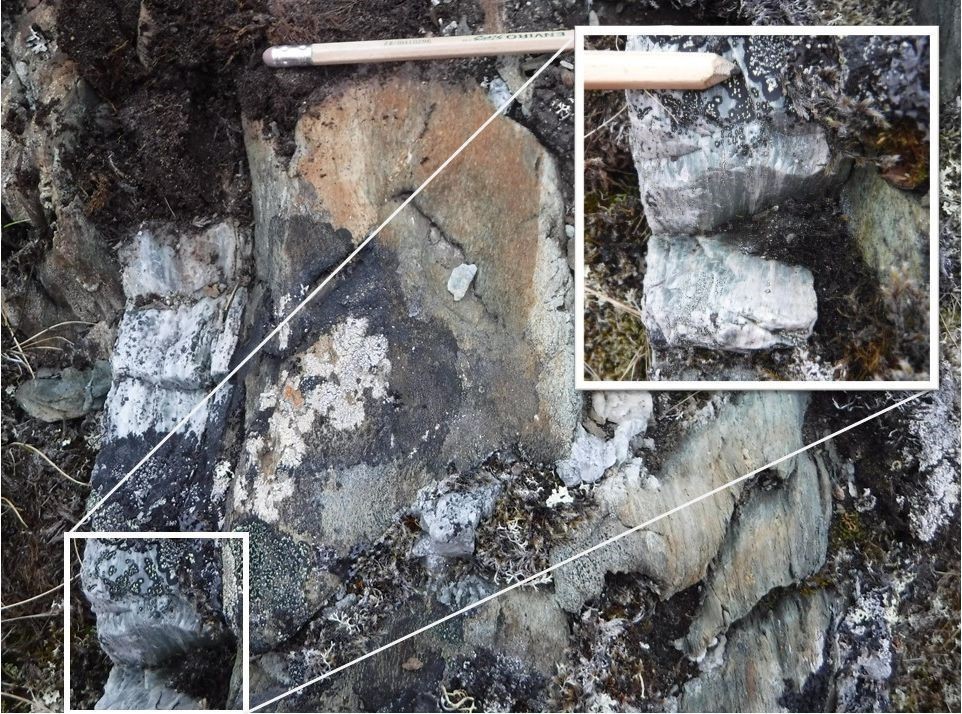

Les lithologies aphyriques du Groupe de Parent sont constituées de basalte localement coussiné, de tuf à grain fin et de tuf à lapillis monogénique. Les roches volcaniques basaltiques aphyriques ont une patine noir verdâtre et sont homogènes. Leur granulométrie varie de finement grenue à aphanitique. Elles contiennent jusqu’à 3 % d’amygdales millimétriques de quartz. La structure coussinée n’est pas décrite de façon systématique sur les affleurements de basalte aphyrique. En effet, cette structure est observée sur ~30 % des affleurements. Dans les cas où les coussins sont présents, ils sont généralement aplatis. Plus la schistosité augmente, plus il est difficile de déterminer la polarité. Cependant, des polarités vers le NW ou le NNW ont pu être identifiées à l’aide des coussins dans les basaltes aphyriques sur les affleurements suivants : 2019-MB-3109, 2019-CB-1143 et 2019-KL-9200. Les coussins les mieux préservés sont situés entre les failles de Bergeron et de Qiqavik ainsi qu’à l’affleurement 2019-KL-9200, à ~10 km au SE du lac Perrault. Les coussins mesurent de 0,3 m à 1 m et montrent une polarité normale vers le NNW. Localement,des fractures de refroidissement radiales sont présentes au sommet de certains coussins (2019-CB-1007).

Les lithologies aphyriques du Groupe de Parent sont constituées de basalte localement coussiné, de tuf à grain fin et de tuf à lapillis monogénique. Les roches volcaniques basaltiques aphyriques ont une patine noir verdâtre et sont homogènes. Leur granulométrie varie de finement grenue à aphanitique. Elles contiennent jusqu’à 3 % d’amygdales millimétriques de quartz. La structure coussinée n’est pas décrite de façon systématique sur les affleurements de basalte aphyrique. En effet, cette structure est observée sur ~30 % des affleurements. Dans les cas où les coussins sont présents, ils sont généralement aplatis. Plus la schistosité augmente, plus il est difficile de déterminer la polarité. Cependant, des polarités vers le NW ou le NNW ont pu être identifiées à l’aide des coussins dans les basaltes aphyriques sur les affleurements suivants : 2019-MB-3109, 2019-CB-1143 et 2019-KL-9200. Les coussins les mieux préservés sont situés entre les failles de Bergeron et de Qiqavik ainsi qu’à l’affleurement 2019-KL-9200, à ~10 km au SE du lac Perrault. Les coussins mesurent de 0,3 m à 1 m et montrent une polarité normale vers le NNW. Localement,des fractures de refroidissement radiales sont présentes au sommet de certains coussins (2019-CB-1007).

Des sphérulites sont également décrites à certains affleurements, mais ne sont pas caractéristiques de l’unité. Par exemple, à l’affleurement 2019-MB-3121, une brèche de coussin montre des fragments de coussin à sphérulites de 1 mm à 8 mm. Leur taille et leur proportion augmentent vers le cœur du coussin. À l’échelle microscopique, la matrice des roches volcaniques est composée d’un assemblage d’épidote, de chlorite, de plagioclase altéré, de sphène, de carbonates et de minéraux opaques. Des cristaux d’augite plus grossièrement grenus que ceux de la matrice sont localement observés et représentent jusqu’à 20 % de la roche.

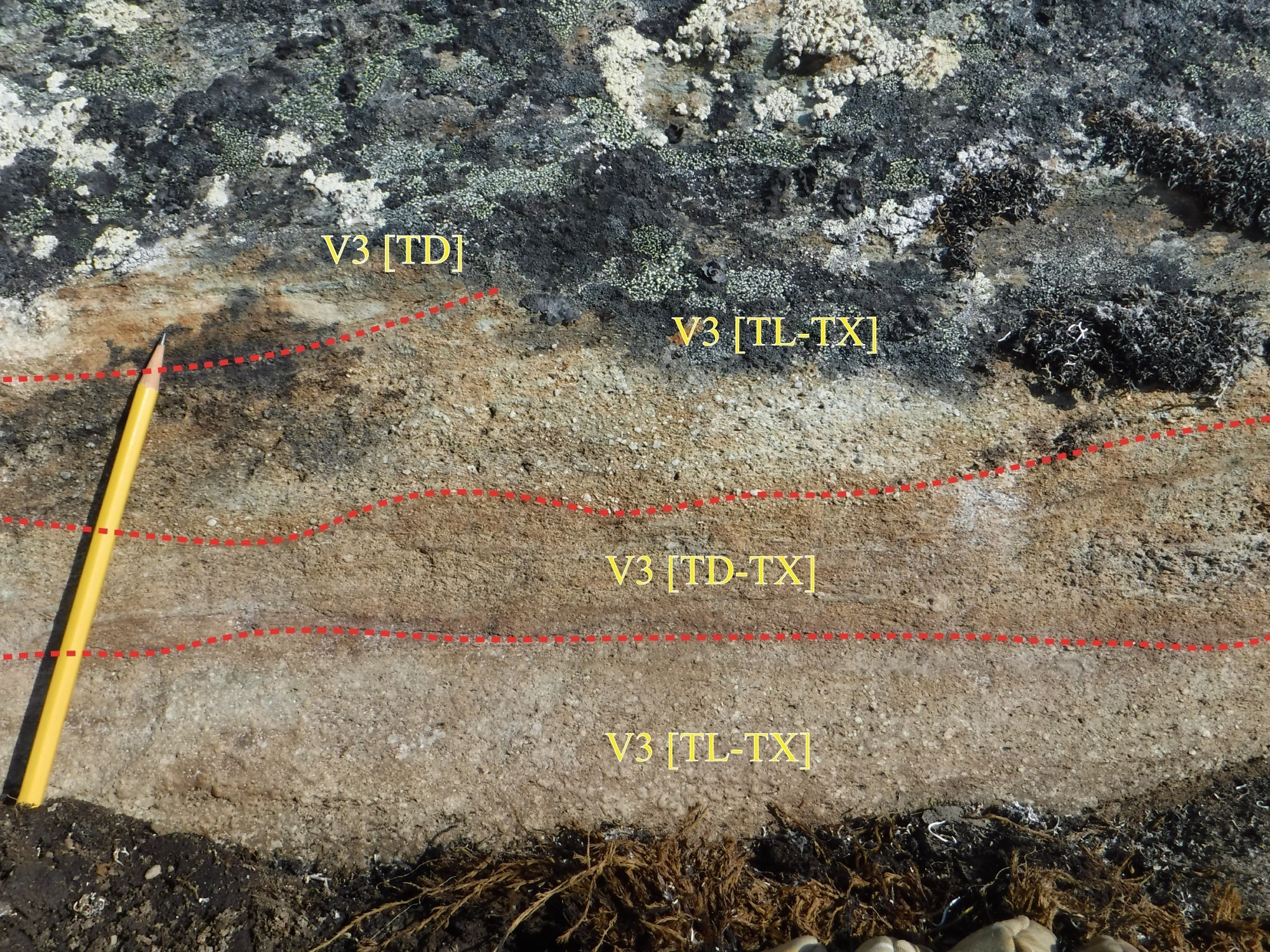

Cette unité comprend également des niveaux de tuf finement lités. Les lits sont millimétriques à décimétriques et leur couleur en surface altérée varie de gris foncé à beige verdâtre pâle. Certains lits montrent un granoclassement dont la polarité dominante est normale vers le NW (2019-CB-1140, 2019-CB-1141, 2019-MB-3120, 2019-MB-3118). À l’affleurement 2019-CB-1140, certaines séquences sont tronquées, définissant un empilement volcano-sédimentaire dont la polarité est également vers le NW. À l’affleurement 2019-MB-3118, le tuf fin expose de fines lamines foncées millimétriques et d’autres plus pâles mesurant jusqu’à 1 cm. Certaines lamines sont rouillées. Sur la principale face de l’affleurement, un granoclassement vers le nord est marqué par des lits variant progressivement de tuf grossier à fin. Le contact net entre le sommet du lit (tuf fin) et le début du suivant (tuf grossier) est observé à dix reprises. L’épaisseur des lits varie de 15 cm à 1,5 m. Le lit de 1,5 m représente les horizons TA-TB-TD de la séquence de Bouma, tandis que la plupart des lits contiennent seulement les horizons TA-TD. La schistosité est très peu développée sur l’ensemble de l’affleurement. Cependant, les micas observés à la loupe sont orientés dans le plan de litage, ce qui suggère que la schistosité est parallèle au litage.

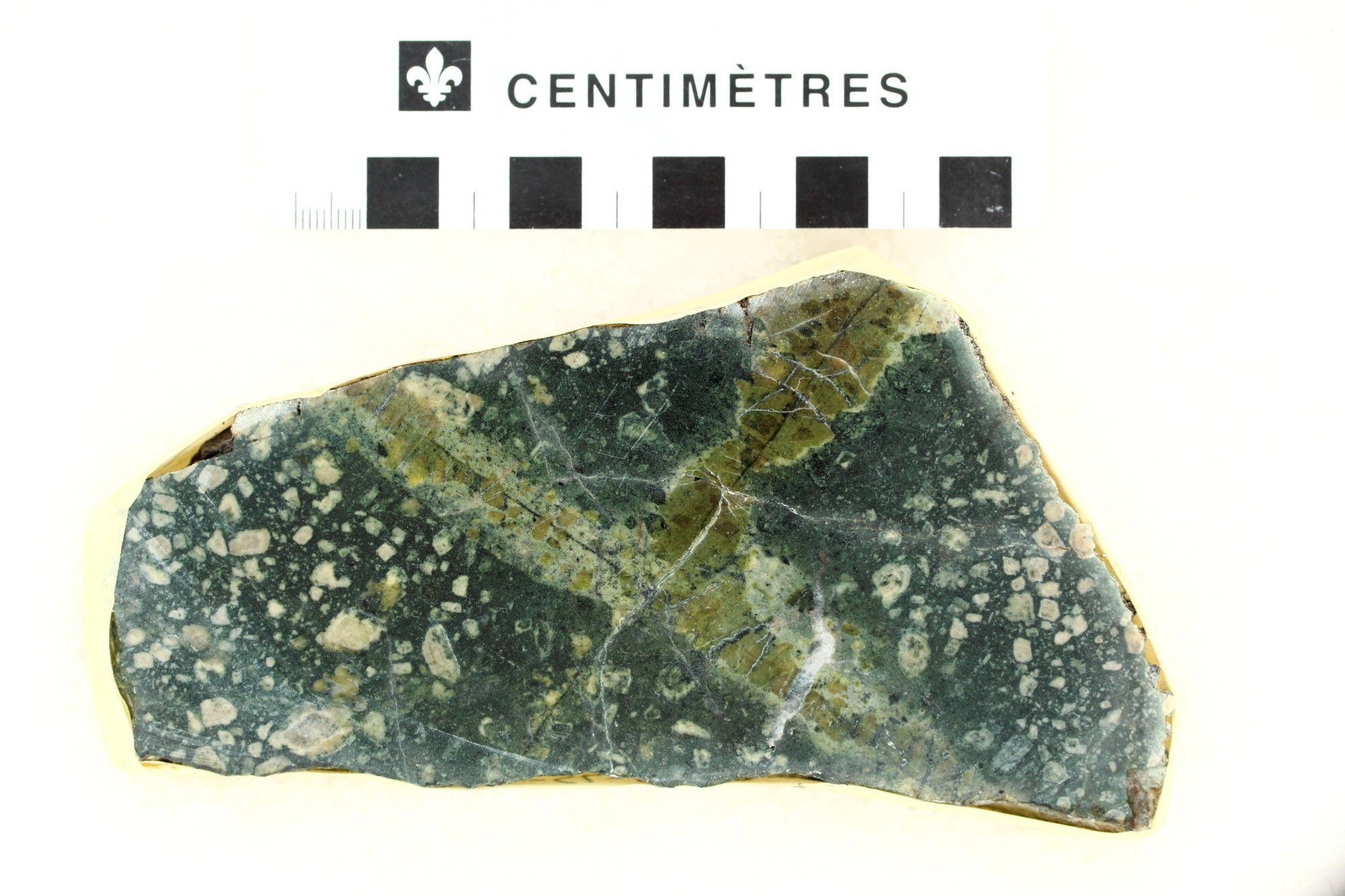

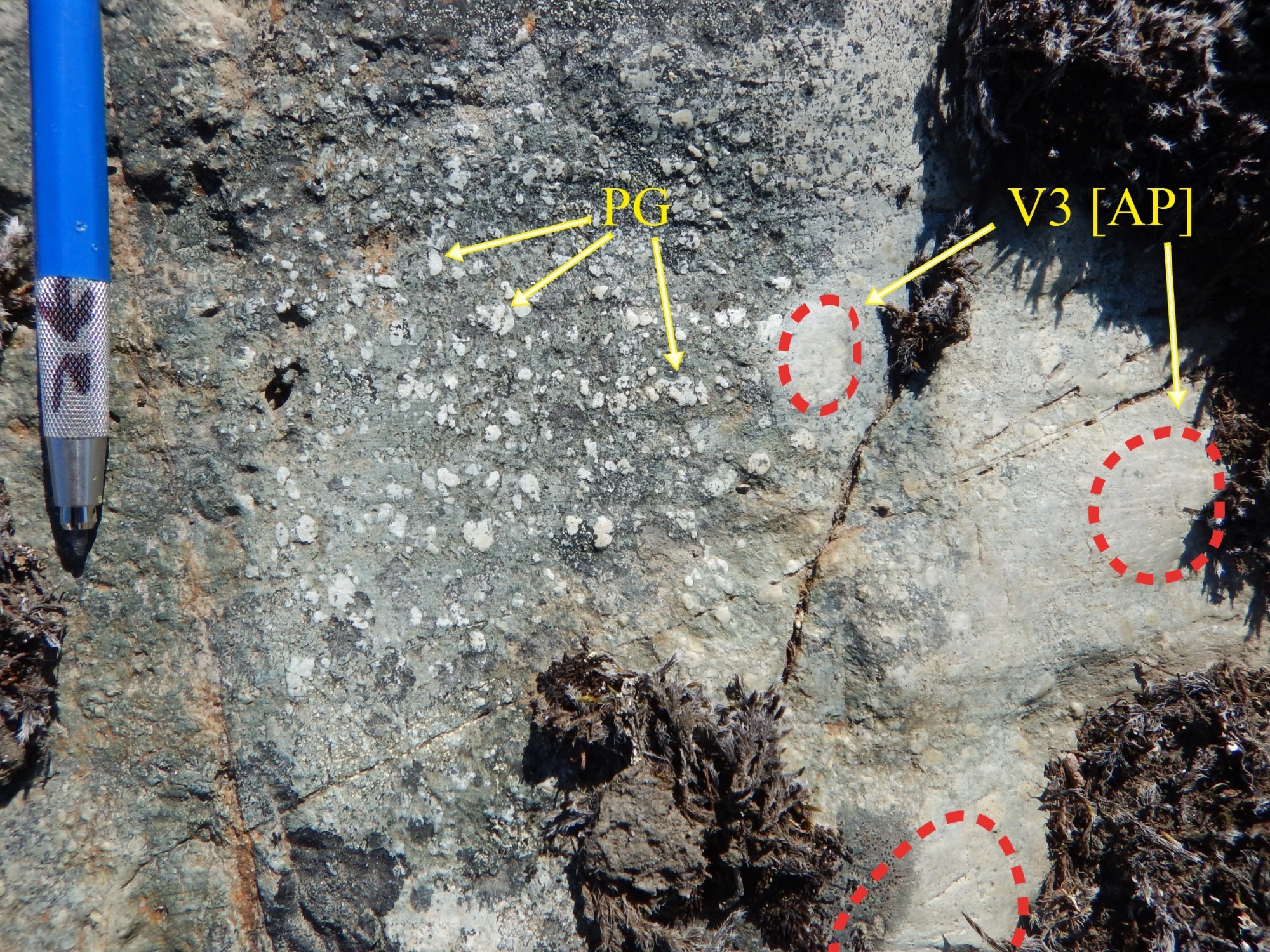

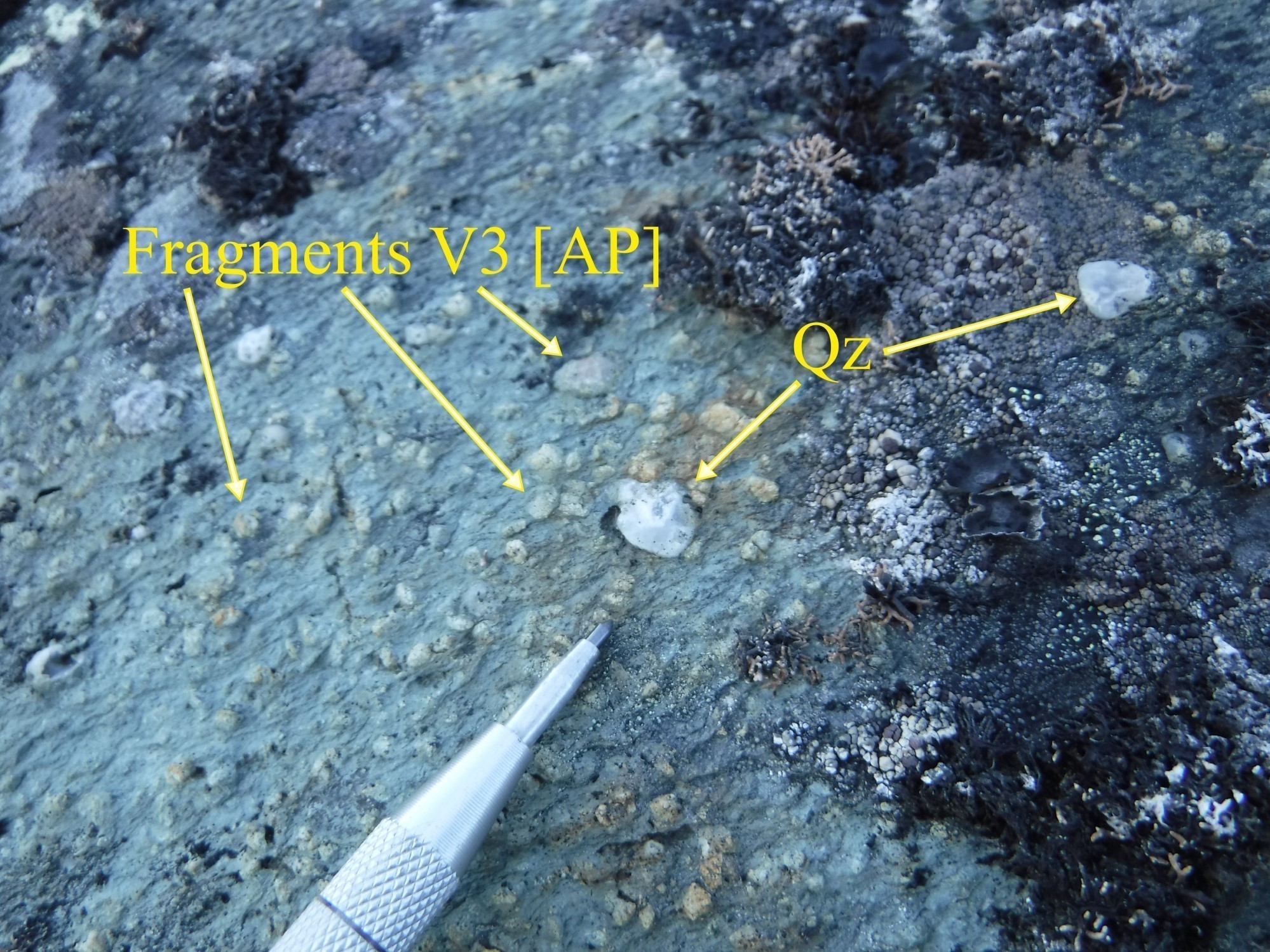

Le tuf à lapillis monogénique à fragments aphyriques est moins important en termes de proportion et représente <5 % de l’unité. Lorsque les lapillis sont présents, ceux-ci sont aphyriques et gris foncé. À l’affleurement 2019-MB-3006 et 2019-MB-3117, les fragments sont fortement aplatis (ratio d’allongement de 10 pour 1). La matrice est beige et à granulométrie fine à grossière. La schistosité est bien développée. À l’affleurement 2019-CB-1141, les lapillis sont ovoïdes et représentent ~20 % de la roche. Ils sont gris pâle et mesurent de 2 à 5 mm. La matrice, quant à elle, est vert pâle et contient localement des cristaux libres de plagioclase. Ces derniers sont trapus, blanchâtres et millimétriques. Leur proportion varie jusqu’à 15 % et ils sont concentrés uniquement dans certains niveaux.

Les sous-unités suivantes ont été définies en fonction de leur signature géochimique (Beaudette et al., 2020).

Groupe de Parent 9a (pPpa9a) : Basalte tholéiitique

Les échantillons provenant de l’unité pPpa9a se retrouvent dans le champ des basaltes dans les diagrammes de Winchester et Floyd (1977). Leur affinité magmatique est clairement tholéiitique, comme démontré par le diagramme d’affinité de Ross et Bédard (2009). Leur profil multiélémentaire est généralement lisse et présente une pente légèrement positive.

Groupe de Parent 9b (pPpa9b) : Basalte tholéiitique à transitionnel

Le basalte tholéiitique à transitionnel est caractérisé par un profil multiélémentaire à pente faible. Ce groupe peut être divisé en deux sous-groupes selon la géochimie. Le premier présente une forte anomalie négative en Nb et une plus faible anomalie négative en Ti. Selon le diagramme d’Agrawal et al. (2008), son environnement de formation est un arc insulaire. Le deuxième groupe, quant à lui, ne présente pas d’anomalie caractéristique et sa signature géochimique est typique d’un rift océanique (Ross et Bédard, 2009). Puisque les deux groupes sont similaires et géographiquement associés, ils ont été fusionnés pour faciliter l’interprétation géologique.

Groupe de Parent 9c (pPpa9c) : Basalte transitionnel à calco-alcalin

Le basalte transitionnel à calco-alcalin présente un profil multiélémentaire fortement à pente forte. Les anomalies en Nb et Ti varient de faiblement à fortement négatives.

Groupe de Parent 10 (pPpa10) : Roche volcanique et volcanoclastite basaltiques à phénocristaux de pyroxène

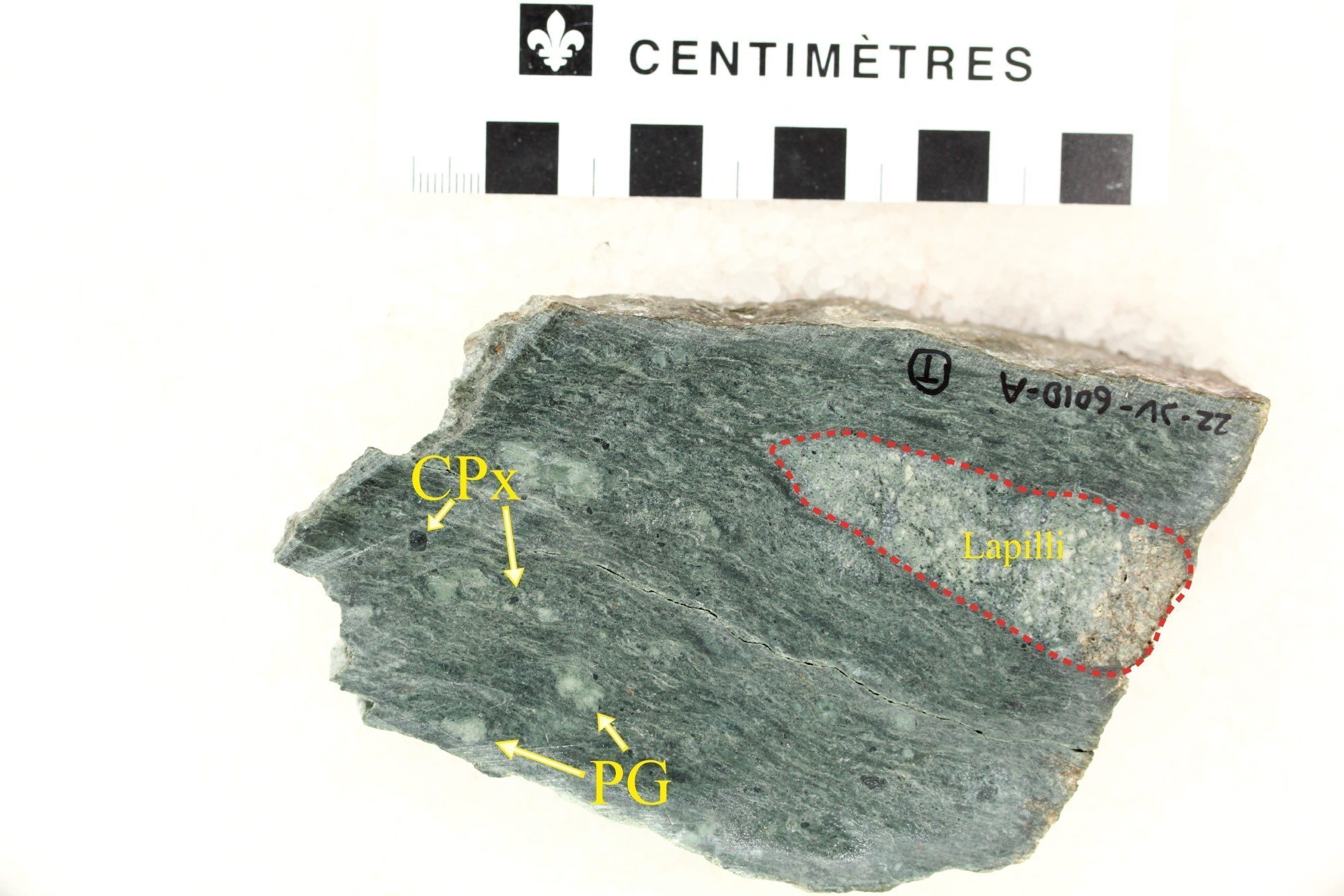

Cette unité se caractérise par la présence de phénocristaux de clinopyroxène trapus de 7 à 15 mm dont la proportion varie de 5 à 15 %. Des phénocristaux de plagioclase allongés millimétriques sont localement présents (jusqu’à 10 % de la roche). Les cristaux de plagioclase sont typiquement plus petits (~1 mm) que ceux du clinopyroxène. En affleurement, les phénocristaux sont visibles en surface altérée et en cassure fraiche.

Cette unité se caractérise par la présence de phénocristaux de clinopyroxène trapus de 7 à 15 mm dont la proportion varie de 5 à 15 %. Des phénocristaux de plagioclase allongés millimétriques sont localement présents (jusqu’à 10 % de la roche). Les cristaux de plagioclase sont typiquement plus petits (~1 mm) que ceux du clinopyroxène. En affleurement, les phénocristaux sont visibles en surface altérée et en cassure fraiche.

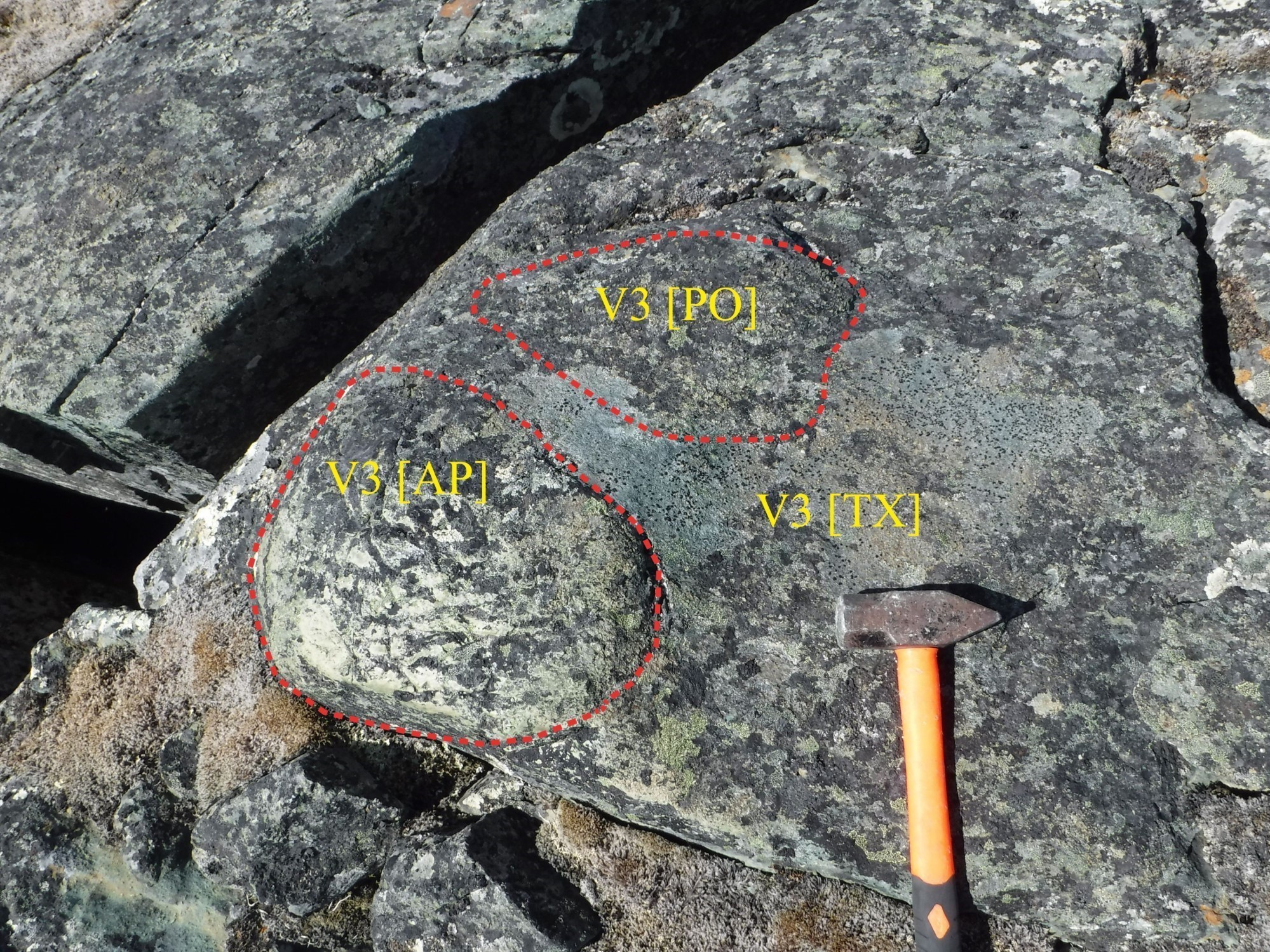

Cette unité désigne la roche volcanique cohérente à patine verdâtre (2019-CB-1136), la brèche de coulée (2019-MB-3105) et le tuf à lapillis porphyriques et monogéniques (2019-MB-3043). Les laves ont une patine grise foncée et ne semblent pas particulièrement affectées par la déformation en affleurement. La roche est homogène, tout comme la distribution des phénocristaux de clinopyroxène. L’épaisseur minimum apparente des coulées de lave est de 2 m (2019-GL-2054), mais peut atteindre jusqu’à 25 m (2019-GM-5057). À l’affleurement 2019-MB-3105, une brèche de coulée a été observée dans les niveaux de lave porphyrique. En effet, une variation dans la proportion de fragmentation est marquée par la présence de matériel aphanitique (interprété comme une roche hyaloclastique) définissant des fragments distincts. Par exemple, un bloc de 1,3 m avec des bordures de coussins a été décrit comme suite: « Il contient ~30 % d’amygdales, 15 % de pyroxène (1-4 mm) et de 5 à 10 % de plagioclase (1 mm). Au contact avec ce bloc, la brèche est monogénique et les fragments sont de même composition que la lave adjacente, mais leur contenu en amygdales est variable (jusqu’à 30 %). Les fragments sont ovoïdes et mesurent de 1 à 30 cm. »

Le tuf à lapillis porphyriques et monogéniques se présente avec une patine d’altération beige et contient de 5 à 50 % de lapillis porphyriques. Ces derniers sont ovoïdes ou aplatis selon l’intensité de la déformation. Les niveaux de tuf à lapillis sont de puissance plurimétrique, si bien que les contacts avec les autres unités ou la stratification primaire ne sont pas toujours visibles en affleurement. Sur l’affleurement 2019-GM-5065, l’épaisseur apparente des roches volcanoclastiques est de 10 m; le contact avec le basalte porphyrique à phénocristaux de pyroxène est visible. À l’affleurement 2019-BC-7025, bien que le tuf à lapillis soit d’une épaisseur de ~50 m (affleurement discontinu), aucune évidence de stratification n’a été observée. Ceci pourrait être expliqué par la mauvaise qualité des affleurements, par la trop forte déformation, ou encore par les caractéristiques intrinsèques des volcanoclastites. Toutefois, la stratification est localement marquée par la variation dans la taille et la proportion de lapillis. Par exemple, sur l’affleurement 2019-CB-1066, certains niveaux sont moins riches en phénocristaux de pyroxène. En plus des fragments de roche volcanique porphyrique, la matrice peut également contenir des phénocristaux libres de clinopyroxène et de plagioclase. Les phénocristaux de clinopyroxène sont trapus (2-7 mm) et peuvent représenter jusqu’à 20 % de la lithologie. Le plagioclase est également trapu et mesure de 1 à 3 mm. Typiquement, la schistosité est mieux développée dans les roches volcanoclastiques que dans les laves. En effet, la matrice y est davantage schisteuse et les lapillis sont aplatis et étirés dans le plan de schistosité.

En lame mince, le basalte porphyrique est composé de phénocristaux d’augite et d’une proportion variable de lattes millimétriques de plagioclase dans une matrice microblastique et amygdalaire à épidote (zoïsite ± pistachite), leucoxène et chlorite ± actinote. Les phénocristaux d’augite sont généralement subautomorphes, maclés, zonés et partiellement altérés en actinote et en chlorite. Les cristaux de plagioclase sont constitués d’albite-oligoclase plus ou moins imprégnés de zoïsite néoformée, de séricite et localement de chlorite. Enfin, les amygdales (jusqu’à 20 %) sont remplies d’un assemblage d’épidote, de calcite et de chlorite. Certaines coulées plus andésitiques présentent une structure gloméroporphyrique caractérisée par des amas de lattes allongées de plagioclase dans une matrice vacuolaire et microlitique à plagioclase contenant une faible proportion de cristaux de pyroxène (Picard, 1995).

Cette unité est subdivisée en sous-unité en se basant sur l’affinité (se référer au module de géochimie de Beaudette et al., 2020).

Groupe de Parent 10a (pPpa10a) : Basalte porphyrique tholéiitique

Groupe de Parent 10b (pPpa10b) : Basalte porphyrique tholéiitique à transitionnel

Groupe de Parent 10c (pPpa10c) : Basalte et andésite porphyriques transitionnels à calco-alcalins

Groupe de Parent 11 (pPpa11) : Dacite et andésite cohésives aphyriques et tuf à cristaux andésitique

La dacite se trouve dans la portion nord du Groupe de Parent. Elle est particulièrement bien exposée sur l’affleurement 2019-MB-3071. En affleurement, elle se distingue des autres unités volcaniques par sa patine gris blanchâtre très clair et sa granulométrie très fine à aphanitique. Des zones plus grossièrement grenues, d’épaisseur centimétrique à décimétrique et de forme arrondie ou allongée, sont distribuées aléatoirement. Celles-ci semblent prendre localement la forme d’injections. Elles contiennent du grenat pœcilitique et arrondi (jusqu’à 25 %; 5-10 mm) ainsi que du plagioclase blanc (~5 mm) et de la hornblende (10 %; <1 mm) marquant la foliation. Dans la partie nord du feuillet 35G11, le métamorphisme varie du faciès supérieur des schistes verts jusqu’au faciès des amphibolites, ce qui explique la présence du grenat et de la hornblende dans la dacite. Aucune structure primaire n’a été observée dans la roche. Du point de vue géochimique, la dacite est d’affinité transitionnelle à calco-alcaline et possède une signature d’arc insulaire et de fortes anomalies négatives en Nb et Ti (voir les modules lithogéochimiques de Beaudette et al., 2020 et Mathieu et al., 2023).

La dacite se trouve dans la portion nord du Groupe de Parent. Elle est particulièrement bien exposée sur l’affleurement 2019-MB-3071. En affleurement, elle se distingue des autres unités volcaniques par sa patine gris blanchâtre très clair et sa granulométrie très fine à aphanitique. Des zones plus grossièrement grenues, d’épaisseur centimétrique à décimétrique et de forme arrondie ou allongée, sont distribuées aléatoirement. Celles-ci semblent prendre localement la forme d’injections. Elles contiennent du grenat pœcilitique et arrondi (jusqu’à 25 %; 5-10 mm) ainsi que du plagioclase blanc (~5 mm) et de la hornblende (10 %; <1 mm) marquant la foliation. Dans la partie nord du feuillet 35G11, le métamorphisme varie du faciès supérieur des schistes verts jusqu’au faciès des amphibolites, ce qui explique la présence du grenat et de la hornblende dans la dacite. Aucune structure primaire n’a été observée dans la roche. Du point de vue géochimique, la dacite est d’affinité transitionnelle à calco-alcaline et possède une signature d’arc insulaire et de fortes anomalies négatives en Nb et Ti (voir les modules lithogéochimiques de Beaudette et al., 2020 et Mathieu et al., 2023).

Groupe de Parent 12 (pPpa12) : Tuf à lapillis et à blocs polygénique

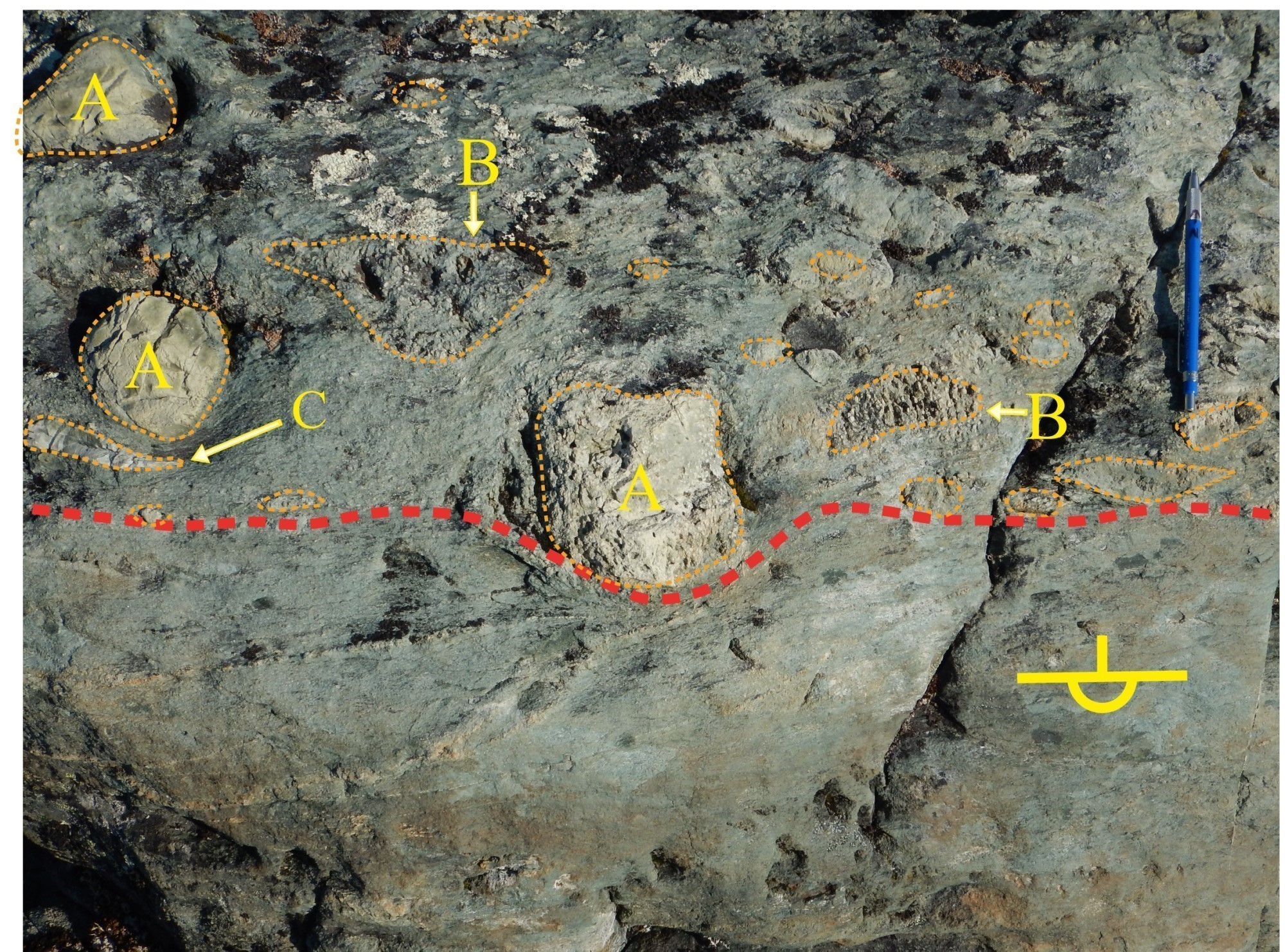

Cette unité a été introduite par Beaudette et al. (2020) dans le feuillet 35G11. Elle regroupe des séquences de roches volcanoclastiques polygéniques décrites sur le terrain comme du tuf à lapillis, du tuf à cristaux et du tuf à blocs. La majorité des fragments proviennent de roche volcanique mafique aphyrique ou porphyrique à phénocristaux de pyroxène ± plagioclase. La source de ces fragments pourrait correspondre aux unités pPpa9 et pPpa10. Des fragments felsiques aphanitiques ou de chert gris foncé ont été décrits localement (2019-MB-3119, 2019-MB-3006, 2019-SL-4195), mais ne sont pas caractéristiques de l’unité. Les lapillis ont généralement une forme ellipsoïdale qui est attribuable à la déformation. Sur l’affleurement 2019-MB-3042, le tuf à lapillis et à blocs polygénique est bien exposé et représente un exemple typique de cette unité. Son épaisseur à cet endroit est de ≥50 m. Les fragments sont aplatis (ratio d’allongement de 5 pour 1) et représentent 90 % de la composition. Le tuf à lapillis et à blocs contient principalement des fragments de roche volcanique à porphyre de clinopyroxène, de roche volcanique à gloméroporphyres de plagioclase et de roche volcanique aphyrique et amygdalaire. Localement, on observe un fragment de granite rosé. Les fragments sont aplatis et les phénocristaux sont trapus.

Cette unité a été introduite par Beaudette et al. (2020) dans le feuillet 35G11. Elle regroupe des séquences de roches volcanoclastiques polygéniques décrites sur le terrain comme du tuf à lapillis, du tuf à cristaux et du tuf à blocs. La majorité des fragments proviennent de roche volcanique mafique aphyrique ou porphyrique à phénocristaux de pyroxène ± plagioclase. La source de ces fragments pourrait correspondre aux unités pPpa9 et pPpa10. Des fragments felsiques aphanitiques ou de chert gris foncé ont été décrits localement (2019-MB-3119, 2019-MB-3006, 2019-SL-4195), mais ne sont pas caractéristiques de l’unité. Les lapillis ont généralement une forme ellipsoïdale qui est attribuable à la déformation. Sur l’affleurement 2019-MB-3042, le tuf à lapillis et à blocs polygénique est bien exposé et représente un exemple typique de cette unité. Son épaisseur à cet endroit est de ≥50 m. Les fragments sont aplatis (ratio d’allongement de 5 pour 1) et représentent 90 % de la composition. Le tuf à lapillis et à blocs contient principalement des fragments de roche volcanique à porphyre de clinopyroxène, de roche volcanique à gloméroporphyres de plagioclase et de roche volcanique aphyrique et amygdalaire. Localement, on observe un fragment de granite rosé. Les fragments sont aplatis et les phénocristaux sont trapus.

Sur l’affleurement 2019-MB-3118, le tuf à lapillis est bien exposé et très peu déformé. Il est constitué de deux principaux types de lapillis qui totalisent de 30 à 40 % de la roche. Le premier type de lapilli est beige clair et aphanitique et le deuxième est gris verdâtre aphanitique. La majorité (90 %) des lapillis sont millimétriques (2-10 mm), tandis que 10 % des lapillis sont plus grossiers et de taille centimétrique. Des baguettes de plagioclase varient de 1 à 5 mm et représentent ~30 % du tuf. La granulométrie des lapillis diminue progressivement vers le nord jusqu’à atteindre <2 mm (tuf à grain grossier à cendres). Les lapillis sont anguleux à subanguleux et très peu déformés. Plus au nord, on retrouve une série de dépôts de turbidite de tuf fin à grossier (pPpa9). D’un point de vue géochimique, les analyses issues des roches volcanoclastiques polygéniques sont tributaires des fragments analysés. Ainsi, la répartition des analyses dans différents diagrammes ne forme pas de regroupement significatif dans le cas de l’affleurement 2019-MB-3118.

Le prolongement vers l’est (35G10) de cette unité a été reconnu par Mathieu et al. (2023). Dans ce segment, les analyses géochimiques de la matrice et de la majorité des fragments montrent que la contribution principale est d’affinité transitionnelle à calcoalcaline similaire aux sous-unités pPpa9c et pPpa10c.

La proportion de fragments par rapport à la matrice est très variable (5-70 %). Les fragments polygéniques sont composés de roches volcaniques mafiques aphyriques (par endroits vacuolaires) et, en proportions moindres, de roches volcaniques porphyriques à plagioclase, de cristaux et plus rarement de quartz laiteux zoné (2022-GM-3049). La distribution granulométrique des fragments s’étale de 2 mm à 60 cm avec une très forte proportion de lapillis compris entre 10 et 30 mm. La forme des fragments est très variable : anguleux pour les cristaux libres, anguleux et arrondis pour les fragments aphyriques et subanguleux à subarrondis pour les fragments porphyriques. Les fragments porphyriques semblent se désagréger dans la matrice et ont la même composition que cette dernière. Certains fragments sont aplatis.

La matrice est porphyrique, à cristaux de plagioclase et de clinopyroxène. Le plagioclase est observé sous la forme de gloméroporphyres, de cristaux idiomorphes ou de fragments de cristaux. Le clinopyroxène est idiomorphe et localement fragmenté.

La matrice est porphyrique, à cristaux de plagioclase et de clinopyroxène. Le plagioclase est observé sous la forme de gloméroporphyres, de cristaux idiomorphes ou de fragments de cristaux. Le clinopyroxène est idiomorphe et localement fragmenté.

Des affleurements de tuf à cristaux, incorporant de 2 à 15 % d’autres types de fragments, ont été observés. Ils ne présentent ni granoclassement ni litage et leur aspect est massif, rappelant un tuf soudé. L’épaisseur apparente de ce niveau, bien exposé sur l’affleurement 2022-TD-2026, est de plusieurs dizaines de mètres.

L’affleurement de bord de rivière 2022-SL-4035 expose sur de larges surfaces différents lits d’épaisseur métrique constituant la séquence pyroclastique. La majorité d’entre eux est constituée de tuf à lapillis mal trié (20-30 % de lapillis) avec une matrice à phénocristaux de plagioclase. Ils exhibent un léger granoclassement positif ou négatif. Une minorité d’entre eux incorpore des blocs décimétriques subanguleux à subarrondis, aphyriques et vacuolaires ainsi que des blocs porphyriques, en plus des lapillis. Ces derniers comportent moins de matrice que les précédents avec >65 % de fragments. Les surfaces d’accommodation d’un lit fin sur un autre lit à fragments plus grossièrement grenu impliquent une polarité inverse vers le sud (photographie 2022-SL-4035 ci-dessus). Un troisième type de lit est essentiellement composé de fragments subarrondis comprenant au moins 20 % de vésicules. Ces trois types de lits sont intercalés avec de minces lits de cendres à laminations parallèles bien définies.

L’affleurement de bord de rivière 2022-SL-4035 expose sur de larges surfaces différents lits d’épaisseur métrique constituant la séquence pyroclastique. La majorité d’entre eux est constituée de tuf à lapillis mal trié (20-30 % de lapillis) avec une matrice à phénocristaux de plagioclase. Ils exhibent un léger granoclassement positif ou négatif. Une minorité d’entre eux incorpore des blocs décimétriques subanguleux à subarrondis, aphyriques et vacuolaires ainsi que des blocs porphyriques, en plus des lapillis. Ces derniers comportent moins de matrice que les précédents avec >65 % de fragments. Les surfaces d’accommodation d’un lit fin sur un autre lit à fragments plus grossièrement grenu impliquent une polarité inverse vers le sud (photographie 2022-SL-4035 ci-dessus). Un troisième type de lit est essentiellement composé de fragments subarrondis comprenant au moins 20 % de vésicules. Ces trois types de lits sont intercalés avec de minces lits de cendres à laminations parallèles bien définies.

Des niveaux de cendres, de tuf à lapillis finement grenus (<20 mm) et de tuf à cristaux ont été rapportés. Ils exhibent un litage centimétrique bien visible caractérisé par un bon tri définissant des granoclassements, positifs comme négatifs. Ces derniers niveaux sont interprétés comme des retombées.

Des niveaux de cendres, de tuf à lapillis finement grenus (<20 mm) et de tuf à cristaux ont été rapportés. Ils exhibent un litage centimétrique bien visible caractérisé par un bon tri définissant des granoclassements, positifs comme négatifs. Ces derniers niveaux sont interprétés comme des retombées.

Groupe de Parent 13 (pPpa13) : Filon-couche de gabbro synvolcanique

Les filons-couches de gabbro sont mis en place dans la séquence volcanique. Ils sont plus grossièrement grenus, plus compétents et semblent moins altérés que l’encaissant volcanique. Leur épaisseur n’est pas toujours significative, donc non cartographiable. Leur réelle proportion n’est donc pas représentée sur la carte. Dans le secteur sud du Groupe de Parent (feuillet 35G11), les filons-couches de gabbro sont présents entre les failles de Bergeron et de Mivvik. Le gabbro est mésocrate, à grain fin, homogène et massif. Il contient des traces de pyrrhotite (2019-SM-6010). Sur l’affleurement 2019-GL-2150, le gabbro a une granulométrie moyenne et une puissance de 50 m. Sur l’affleurement 2019-MB-3113, le filon-couche de gabbro contient des pyroxènes trapus à granulométrie grossière. Il est en contact au nord et au sud avec du basalte coussiné, ce qui a permis de déterminer que le filon-couche est effectivement parallèle à la stratigraphie.

Les filons-couches de gabbro sont mis en place dans la séquence volcanique. Ils sont plus grossièrement grenus, plus compétents et semblent moins altérés que l’encaissant volcanique. Leur épaisseur n’est pas toujours significative, donc non cartographiable. Leur réelle proportion n’est donc pas représentée sur la carte. Dans le secteur sud du Groupe de Parent (feuillet 35G11), les filons-couches de gabbro sont présents entre les failles de Bergeron et de Mivvik. Le gabbro est mésocrate, à grain fin, homogène et massif. Il contient des traces de pyrrhotite (2019-SM-6010). Sur l’affleurement 2019-GL-2150, le gabbro a une granulométrie moyenne et une puissance de 50 m. Sur l’affleurement 2019-MB-3113, le filon-couche de gabbro contient des pyroxènes trapus à granulométrie grossière. Il est en contact au nord et au sud avec du basalte coussiné, ce qui a permis de déterminer que le filon-couche est effectivement parallèle à la stratigraphie.

Plus au nord, à l’ouest de la dacite (pPpa11), des filons-couches ont été interprétés à l’aide de la géophysique. En effet, des anomalies magnétiques positives sont présentes sur le levé géophysique magnétique (Intissar et al., 2014), alors que les lithologies en surface ne sont pas magnétiques. Comme les anomalies sont parallèles aux contacts des unités volcaniques et qu’elles se trouvent géographiquement au sein de la séquence volcanique, ces polygones ont été assignés au Groupe de Parent. En effet, ces anomalies ont été interprétées comme des filons-couches magnétiques. Cependant, la source de ces anomalies pourrait être toute autre, telle que des intrusions en profondeur par exemple.

Cette unité a été réaffectée à la Suite de Qummitaliup par Mathieu et al. (2023). D’autres filons-couches de gabbro ont été cartographiés dans le feuillet 35G10.

Groupe de Parent 14 (pPpa14) : Mudstone à pyrrhotite, formation de fer et chert

Cette unité regroupe quatre niveaux repères orientés E-W dans le feuillet 35G11. Bien que l’unité affleure peu, elle est particulièrement visible sur les cartes géophysiques grâce à sa signature caractéristique définie par de fortes anomalies linéaires magnétiques et conductrices. Ces niveaux pourraient également être la répétition du même niveau repère par le jeu du plissement.

Cette unité regroupe quatre niveaux repères orientés E-W dans le feuillet 35G11. Bien que l’unité affleure peu, elle est particulièrement visible sur les cartes géophysiques grâce à sa signature caractéristique définie par de fortes anomalies linéaires magnétiques et conductrices. Ces niveaux pourraient également être la répétition du même niveau repère par le jeu du plissement.

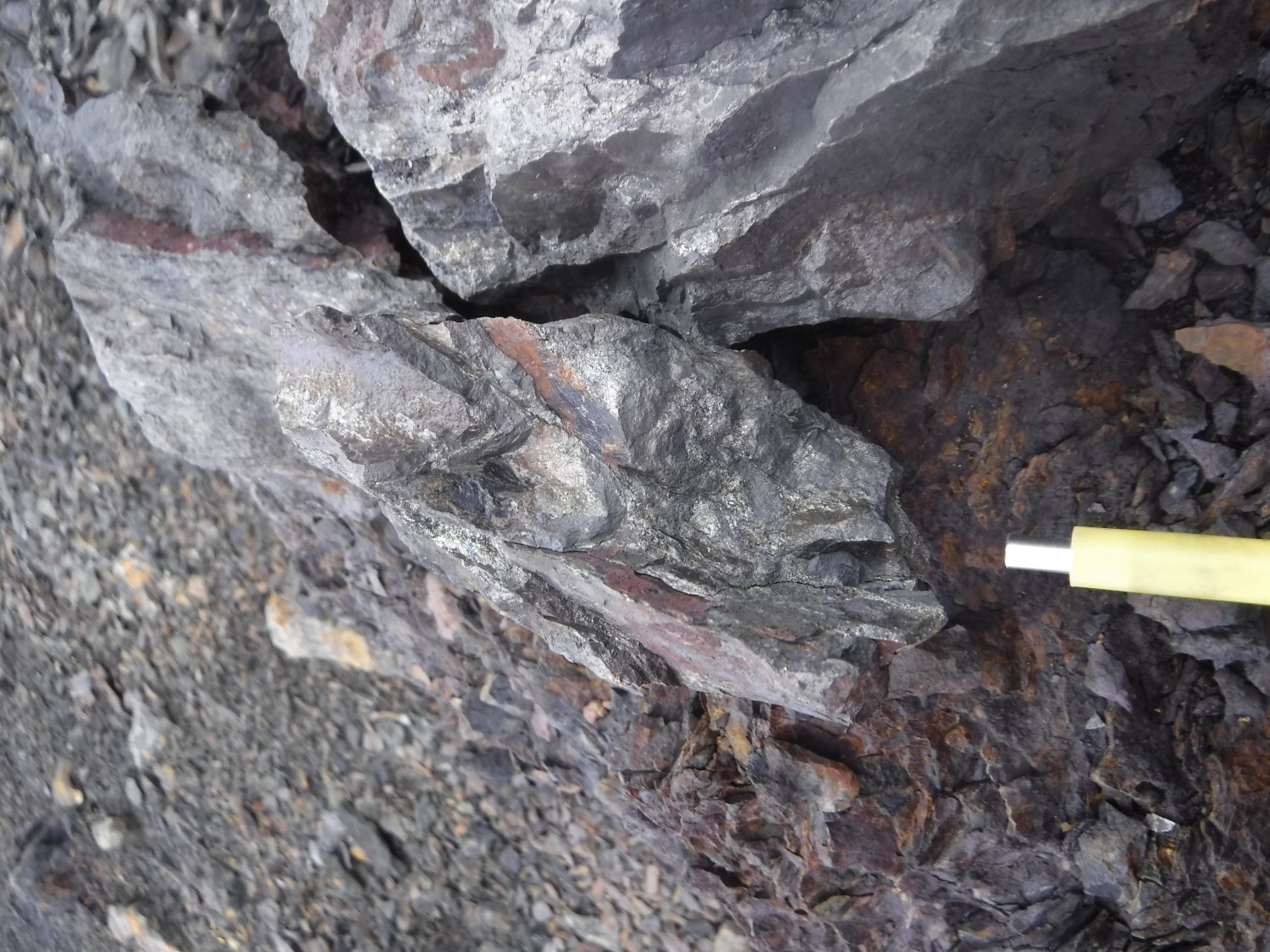

Les deux premiers niveaux sont situés entre les failles de Bergeron et de Mivvik et affectés par le plissement. Ils sont composés de mudstone à pyrrhotite et d’une proportion mineure de chert. Le mudstone à pyrrhotite est exposé sur l’affleurement 2019-SM-6143, où son épaisseur varie de 5 à 50 m. Aux affleurements 2019-MB-3133 et 2019-MB-3108, le mudstone à pyrrhotite a une puissance de 1 m. Il est schisteux, de couleur rouille et en contact de part et d’autre avec un basalte. Les sulfures, principalement de la pyrrhotite, comptent pour ~40 % de la roche. Sur l’affleurement 2019-MB-3108, les lits sont millimétriques et certains d’entre eux sont plus cherteux, tandis que d’autres contiennent des sulfures. Un mince niveau (<10 cm) de chert à lamines millimétriques a également été décrit sur l’affleurement 2019-GM-5179.

Le troisième niveau repère est situé au sud de la Suite de Sanimuapik (pPsak), à proximité de la Faille de Qiqavik. Le chert à pyrrhotite de l’affleurement 2019-GM-5062 est de couleur rouille et varie en épaisseur de 50 cm à 1 m. Il est à grain très fin et présente des laminations. À proximité de la Faille de Qiqavik, un dyke plurimétrique de roche ultramafique altéré possède une forte signature magnétique (2019-MB-3091), ce qui peut influencer le signal géophysique associé à la pyrrhotite. Ainsi, la continuité du chert à pyrrhotite décrit sur l’affleurement 2019-GM-5062 n’est pas bien contrainte.

Finalement, le dernier niveau repère se situe dans la portion nord du Groupe de Parent, au SW de l’unité de dacite (pPpa11). Cette unité de formation de fer à oxydes est particulièrement bien exposée sur l’affleurement 2019-SL-4106. Des lits de magnétite finement grenue alternent avec des niveaux quartzeux et des lits de mudstone à grenat. Le litage est centimétrique à décimétrique et l’épaisseur de la formation de fer varie de 1 cm à 50 cm. Certains lits de la séquence contiennent jusqu’à 1 % de pyrite fine disséminée, ce qui leur donne une couleur rouille.

Groupe de Parent 16 (pPpa16) : Roche volcanique altérée

Deux sous-unités ont été introduites par Mathieu et al. (2022) pour individualiser deux types d’altérations bien définies dans des roches volcaniques, qui étaient alors associées aux roches volcaniques du Groupe de Watts. Une sous-unité (pPpa16c) a été introduite par Mathieu et al. (2023).

Groupe de Parent 16a (pPpa16a) : Basalte chloritisé

Cette sous-unité mineure était antérieurement identifiée avec l’étiquette pPwa5e par Mathieu et al. (2022). Elle est composée de roche volcanique ayant subi une chloritisation. Les observations microscopiques rapportent >50 % de chlorite bleutée lépidoblastique. L’altération étant antérieure à la déformation, et la chloritisation pourrait être liée à une activité hydrothermale.

Groupe de Parent 16b (pPpa16b) : Basalte à grenat

Cette sous-unité mineure était antérieurement attribuée à l’unité pPwa5f par Mathieu et al. (2022). Elle est composée d’un niveau de tuf à cendres et à lapillis de composition basaltique, contenant des porphyroblastes millimétriques de grenat orangé et à cristaux libres de sphène. Elle est interlitée dans la séquence de lave aphyrique et est interprétée comme une zone d’altération métamorphisée (Mathieu et al., 2022). Au microscope, l’échantillon expose une texture nématoblastique définie par la hornblende (55 %). Le quartz, le plagioclase et la pistachite sont granoblastiques et représentent ~20 % de la composition modale. Les porphyroblastes de grenat (5 %) sont aplatis et présentent une couronne de quartz-plagioclase-biotite impliquant un lessivage prédéformation. Le sphène à cœur d’ilménite constitue 20 % de la composition modale et s’agence en amas de cristaux subautomorphes. La biotite est chloritisée.

Groupe de Parent 16c (pPpa16c) : Roche volcanique altérée en carbonate et chlorite

L’altération la plus commune est une carbonatation se traduisant par une patine rouge orangé aisément reconnaissable en affleurement. Les structures volcaniques primaires sont partiellement préservées, comme les laminations du tuf à cendres et à lapillis ainsi que les porphyres. Les phases minérales primaires sont partiellement remplacées par des porphyroblastes de carbonate et des feuillets de muscovite et de chlorite. Des lamines de minéraux secondaires (carbonates ferrifères, chlorite et muscovite) se développent de manière concordante aux laminations d’origine volcanique. La proportion du carbonate varie entre 5 et 55 %, celle de la chlorite oscille entre 5 et 30 % et celle de la muscovite varie de traces à 5 %. Cette unité est proximale aux dykes de la Suite de Sanimualuk. Les phases d’altération sont affectées par la déformation, ce qui suggère un développement étroitement lié à la mise en place de ces dykes. Des veinules et veines de quartz-carbonate avec sulfures disséminés aux épontes sont associées aux roches altérées.

Groupe de Parent 20 (pPpa20) : Roche volcanique amphibolitisée

Cette unité a été introduite par Mathieu et al. (2023) pour regrouper les équivalents métamorphisés des unités du Groupe de Parent avec lesquelles elles partagent la même géochimie et une continuité stratigraphique. Elle a été subdivisée en sous-unités équivalentes aux sous-unités volcaniques déjà introduites par Beaudette et al. (2020) et celles introduites par Mathieu et al. (2023). Une partie de ces amphibolites avaient été affectées à la Suite de Foucault par Beaudette et al. (2020) dans le feuillet 35G11 et Mathieu et al. (2022) dans le feuillet 35G15. Les structures volcaniques primaires sont en très grande majorité oblitérées, même si localement des porphyres ou des fragments sont encore reconnaissables. En revanche, la géochimie permet de valider la correspondance avec les unités moins métamorphisées. Cette unité affleure au nord de la bande des roches volcaniques du Groupe de Parent. Les amphibolites exhibent une teinte vert sapin en patine et une cassure fraiche à peine plus sombre. Elles peuvent avoir un aspect massif ou rubané. Le rubanement dans le sud de la bande est interprété comme un reliquat du litage primaire des tufs. Des amas recristallisés de plagioclase et de hornblende à grain fin à moyen sont interprétés comme des reliques de porphyres. Plus au nord, la granulométrie est fine et l’amphibolite est décrite comme du gabbro rubané. Néanmoins, la présence de bandes de paragneiss et de niveaux de chert prouve qu’il s’agit de roches supracrustales (2022-GM-3064). Des amas et des rubans discontinus de matériel quatzo-feldspathique dans une amphibolite à grenat pourraient constituer du mobilisat. La taille des grains varie de très fin à moyen et augmente vers le nord avec le gradient métamorphique. La foliation nématoblastique est définie par les amphiboles, l’actinote et la hornblende au sud, puis uniquement par la hornblende au nord. Ces dernières composent de 25 à 80 % des amphibolites massives et jusqu’à 100 % de certains rubans dans les amphibolites rubanées. Les autres phases majeures granoblastiques sont le plagioclase rarement maclé et le quartz, qui composent à eux seuls de 30 à 55 % des échantillons. Ils exhibent des bordures rectilignes et des jonctions triples. Les phases mineures sont l’ilménite à couronne de sphène (traces à 3 %), la pistachite (traces à 5 %), le grenat (jusqu’à 10 %), la chlorite, l’apatite et la séricite.

Cette unité a été introduite par Mathieu et al. (2023) pour regrouper les équivalents métamorphisés des unités du Groupe de Parent avec lesquelles elles partagent la même géochimie et une continuité stratigraphique. Elle a été subdivisée en sous-unités équivalentes aux sous-unités volcaniques déjà introduites par Beaudette et al. (2020) et celles introduites par Mathieu et al. (2023). Une partie de ces amphibolites avaient été affectées à la Suite de Foucault par Beaudette et al. (2020) dans le feuillet 35G11 et Mathieu et al. (2022) dans le feuillet 35G15. Les structures volcaniques primaires sont en très grande majorité oblitérées, même si localement des porphyres ou des fragments sont encore reconnaissables. En revanche, la géochimie permet de valider la correspondance avec les unités moins métamorphisées. Cette unité affleure au nord de la bande des roches volcaniques du Groupe de Parent. Les amphibolites exhibent une teinte vert sapin en patine et une cassure fraiche à peine plus sombre. Elles peuvent avoir un aspect massif ou rubané. Le rubanement dans le sud de la bande est interprété comme un reliquat du litage primaire des tufs. Des amas recristallisés de plagioclase et de hornblende à grain fin à moyen sont interprétés comme des reliques de porphyres. Plus au nord, la granulométrie est fine et l’amphibolite est décrite comme du gabbro rubané. Néanmoins, la présence de bandes de paragneiss et de niveaux de chert prouve qu’il s’agit de roches supracrustales (2022-GM-3064). Des amas et des rubans discontinus de matériel quatzo-feldspathique dans une amphibolite à grenat pourraient constituer du mobilisat. La taille des grains varie de très fin à moyen et augmente vers le nord avec le gradient métamorphique. La foliation nématoblastique est définie par les amphiboles, l’actinote et la hornblende au sud, puis uniquement par la hornblende au nord. Ces dernières composent de 25 à 80 % des amphibolites massives et jusqu’à 100 % de certains rubans dans les amphibolites rubanées. Les autres phases majeures granoblastiques sont le plagioclase rarement maclé et le quartz, qui composent à eux seuls de 30 à 55 % des échantillons. Ils exhibent des bordures rectilignes et des jonctions triples. Les phases mineures sont l’ilménite à couronne de sphène (traces à 3 %), la pistachite (traces à 5 %), le grenat (jusqu’à 10 %), la chlorite, l’apatite et la séricite.

Groupe de Parent 20a (pPpa20a) : Basalte tholéiitique amphibolitisé

Il s’agit de l’équivalent métamorphisé de l’unité pPpa9a.

Groupe de Parent 20b (pPpa20b) : Basalte tholéiitique à transitionnel amphibolitisé

Il s’agit de l’équivalent métamorphisé de l’unité pPpa9b.

Groupe de Parent 20c (pPpa20c) : Basalte transitionnel à calco-alcalin amphibolitisé

Il s’agit de l’équivalent métamorphisé de l’unité pPpa9c.

Groupe de Parent 20d (pPpa20d) : Basalte porphyrique tholéiitique amphibolitisé

Il s’agit de l’équivalent métamorphisé de l’unité pPpa10a.

Groupe de Parent 20f (pPpa20f) : Basalte et andésite porphyriques transitionnels à calco-alcalins, amphibolitisés

Il s’agit de l’équivalent métamorphisé de l’unité pPpa10c.

Groupe de Parent 20g (pPpa20g) : Dacite et andésite amphibolitisées

Il s’agit de l’équivalent métamorphisé de l’unité pPpa11.

Épaisseur et distribution

Le Groupe de Parent est présent au nord de la Faille de Bergeron, dans le Domaine Nord de l’Orogène de l’Ungava. Il est en contact au nord et à l’ouest avec les unités de la Suite de Vanasse. Selon les travaux de Lamothe (2007), le Groupe de Parent s’étend vers l’ouest jusqu’au contact entre le Domaine Sud et le Domaine lithotectonique de Kovik, dans le secteur du lac Bilson (feuillet 35F11). Son épaisseur apparente N-S varie de 2 km à 20 km. Plus précisément, il est présent dans la partie sud des feuillets 35G11 et 35G12 et, dans une moindre mesure, dans la partie sud des feuillets 35G10 et 35F09. Il est également présent dans la portion nord du feuillet 35G05.

Datation

Un âge U-Pb maximal de 1917 Ma pour un zircon magmatique été obtenu dans une unité felsique épiclastique (pPpa6) contenant aussi des zircons archéens, dont les âges sont de >2,4 Ga. Cette unité, située au sud du lac Perrault, a d’abord été décrite comme une rhyodacite. Or, la présence de zircon hérité et de grains arrondis de feldspath suggère plutôt une roche sédimentaire ou une volcanoclastite contenant un apport détritique. Ainsi, cet âge est interprété comme l’âge maximal de dépôt de l’unité (Machado et al., 1993). Un âge U-Pb de ~1860 Ma a été obtenu sur une rhyolite au contact ouest entre les domaines Nord et Sud et le Domaine lithotectonique de Narsajuaq (Machado et al., 1993). On mentionne que cet échantillon contient une concentration élevée en plomb commun. Un âge U-Pb de 1881 ± 5 Ma a été obtenu dans un échantillon de tuf à lapillis et à blocs polygéniques, essentiellement mafiques, sur des zircons idiomorphes interprétés comme magmatiques (Davis, 2022).

| Unité | Numéro d’échantillon | Système isotopique | Minéral | Âge (Ma) | (+) | (-) | Référence(s) |

| pPpa6 | DL3 | U-Pb | Zircon | 1917 | Machado et al., 1993 | ||

| pPpa1 | DL6 | U-Pb | Zircon | 1860 | 2 | 2 | |

| pPpa12 | 2019-MB-3119-A | U-Pb | Zircon | 1881 | 5 | 5 | Davis, 2022 |

Relations stratigraphiques

Les relations stratigraphiques entre le Groupe de Parent et les unités adjacentes sont marquées par les nombreuses failles de chevauchement coupant le Domaine Nord (Lamothe, 2007). Aucune transition directe ou contact primaire n’avaient été observés avec les groupes de Watts, de Spartan et de Chukotat.

Du côté sud, le Groupe de Parent chevauche le Groupe de Spartan via le jeu de la Faille d’Ombillic. Néanmoins, des unités volcaniques intercalées dans les roches sédimentaires du Groupe de Spartan ont été cartographiées dans l’est du feuillet 35G10. Le patron structural et les polarités indiquent que les roches sédimentaires du Groupe de Spartan se sont déposées sur les roches volcaniques du Groupe de Parent. La nature du contact – concordant ou discordant – reste à déterminer.

Le Groupe de Parent est séparé du Groupe de Chukotat par la Faille de Bergeron, qui matérialise le chevauchement du Domaine Nord sur le Domaine Sud. Il est intéressant de constater la similarité des âges des groupes volcaniques de Parent et de Chukotat.

Dans le feuillet 35G11, le Groupe de Parent est coupé par plusieurs générations d’intrusions, soit les suites de Qikirtalialuk, de Sanimuapik et d’Iqiat. La limite sud du Parent se trouve également en contact faillé (Faille de Bergeron) avec le Groupe de Chukotat situé au sud. La Suite de Foucault présente des similitudes avec l’unité porphyrique du Parent (pPpa10), notamment par la présence de phénocristaux de hornblende. Cependant, dans la Suite de Foucault, les phénocristaux sont composés de hornblende, alors que dans le Groupe de Parent, ils sont constitués de clinopyroxène. L’augmentation du degré de métamorphisme vers le nord peut expliquer le remplacement par la hornblende des phénocristaux de clinopyroxène, typiques des unités porphyriques du Groupe de Parent. Ainsi, la Suite de Foucault (pPfoc2) pourrait constituer l’équivalent métamorphique de la séquence volcanique du Groupe de Parent.

Paléontologie

Références

Publications accessibles dans SIGÉOM Examine

BEAUDETTE, M., BILODEAU, C., MATHIEU, G. 2020. Géologie de la région du lac Parent, Fosse de l’Ungava, Nunavik, Québec, Canada. MERN; BG 2020-04, 1 plan.

BARRETTE, J. P., 1991. ÉTUDE GITOLOGIQUE DE LA PARTIE OCCIDENTALE DE LA FOSSE DE L’UNGAVA – RÉGION DES LACS BILSON, BOLDUC, VIGNEAU ET DE LA BAIE KORAK. MRN; MB 91-22, 105 pages, 3 plans.

DAVIS, D. W., 2022. Rapport sur les datations U-Pb de roches du Québec 2019-2020. UNIVERSITY OF TORONTO, MERN; MB 2021-03, 192 pages.

HERVET, M., 1984. Région de la vallée de Narsajuaq, Fosse de l’Ungava. MRN; DP-85-05, 2 plans.

INTISSAR, R., BENAHMED, S., D’AMOURS, I., 2014. Levé magnétique et spectrométrique aéroporté dans le secteur sud de la rivière George, partie sud-est de la province de Churchill. MRN; DP 2014-01, 9 pages et 250 plans.

LAMOTHE, D., PICARD, C., MOORHEAD, J. 1984. Région Du Lac Beauparlant, bande De Cap Smith-Maricourt. MRN; DP-84-39, 2 plans.

LAMOTHE, D., 2007. LEXIQUE STRATIGRAPHIQUE DE L’OROGÈNE DE L’UNGAVA. MRNF; DV 2007-03, 66 pages et 1 plan.

MATHIEU, G., BEAUDETTE, M., 2019. Géologie de la région du lac Watts, Domaine Nord, Fosse de l’Ungava, Nunavik, Québec, Canada. MERN; BG 2019-04, 1 plan.

MATHIEU, G., VANIER, M.-A., DEBRUYNE, T., 2022. Géologie de la région du lac Spartan, Orogène de l’Ungava, Nunavik, Québec, Canada. MERN; BG 2022-06, 1 plan.

MATHIEU, G., VANIER, M.-A., DEBRUYNE, T., 2023. Géologie de la région du lac Serpentine, Orogène de l’Ungava, Nunavik, Québec, Canada. MERN; BG 2023-06, 1 plan.

PARE, P., 2005. Report of the Spectrem survey, Spartin project area. ANGLO AMERICAN EXPLORATION CANADA LTD, rapport statutaire soumis au gouvernement du Québec; GM 62231, 64 pages, 3 plans.

PICARD, C., 1995. SYNTHÈSE PÉTROGÉOCHIMIQUE DES ROCHES VOLCANIQUES PROTÉROZOÏQUES DE LA CEINTURE OROGÉNIQUE DE L’UNGAVA : ÉVOLUTION GÉOLOGIQUE DES GROUPES DE POVUNGNITUK, DE CHUKOTAT ET DE PARENT. MRN. MB 95-01, 257 pages.

TREMBLAY, G., 1989. GÉOLOGIE DE LA RÉGION DU LAC VANASSE (FOSSE DE L’UNGAVA). MRN; ET 87-08, 29 pages et 2 plans.

TREMBLAY, G., 1991. GÉOLOGIE DE LA RÉGION DU LAC LESSARD (FOSSE DE L’UNGAVA). MRN; ET 88-09, 32 pages et 2 plans.

Autres publications

AGRAWAL, S., 2008. Tectonic discrimination of basic and ultrabasic volcanic rocks through log-transformed ratios of immobile trace elements. International Geology Review; volume 50, pages 1057-1079. doi.org/10.2747/0020-6814.50.12.1057

BEAUDETTE, M., 2021. Volcanologie, stratigraphie et géochimie du Groupe de Parent, Domaine Nord de l’Orogène de l’Ungava. Mémoire. Québec, Institut national de la recherche scientifique; mémoire de maîtrise, 128 pages. espace.inrs.ca/id/eprint/11946

DUNPHY, J.M., LUDDEN, J.N., 1998. Petrological and geochemical characteristics of a Paleoproterozoic magmatic arc (Narsajuaq terrane, Ungava orogen, Canada) and comparisons to Superior province granitoids. Precambrian research, volume 91, pages 109–142. doi.org/10.1016/S0301-9268(98)00041-2

MACHADO, N., DAVID., SCOTT, D.J., LAMOTHE, D., PHILIPPE, S., GARIÉPY, C., 1993. U-Pb geochronology of the Western Cape Smith belt, Canada: new insights on the age of initial rifting and arc magmatism. Precambrian research, volume 63, pages 211-223. doi.org/10.1016/0301-9268(93)90034-Y

PICARD, C., LAMOTHE, D., PIBOULE, M., OLIVIER, R., 1990. Magmatic and geotectonic evolution of a Proterozoic oceanic basin system: the Cape Smith Thrust-Fold Belt (New Quebec). Precambrian Research, volume 47, pages 223-249. doi.org/10.1016/0301-9268(90)90040-W

ROSS, P.-S., BÉDARD, J.H., 2009. Magmatic affinity of modern and ancient subalkaline volcanic rocks determined from trace-element discriminant diagrams. Canadian Journal of Earth Science; volume 46, pages 823-839. doi.org/10.1139/E09-054

SCOTT, D.J., ST-ONGE, M.R., LUCAS, S.B., HELMSTAEDT, H., 1999. The 2.00 Ga Puturniq Ophiolite, Cape Smith Belt, Canada: Morb-like crust intrudes by OIB-like magmatism. Ofioliti; volume 24, pages 199-215. www.ofioliti.it/index.php/ofioliti/article/view/101

WINCHESTER, J.A., FLOYD, P.A., 1977. Geochemical discrimination of different magma series and their differentiation products using immobile elements. Chemical Geology; volume 20, pages 325-343. doi.org/10.1016/0009-2541(77)90057-2

Citation suggérée

Ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF). Groupe de Parent. Lexique stratigraphique du Québec. https://gq.mines.gouv.qc.ca/lexique-stratigraphique/province-de-churchill/groupe-de-parent [cité le jour mois année].

Collaborateurs

|

Première publication |

Mélanie Beaudette, géo., B. Sc. melanie.beaudette@mrnf.gouv.qc.ca; Carl Bilodeau, géo., M. Sc. carl.bilodeau@mrnf.gouv.qc.ca (rédaction) Mehdi A. Guemache, géo., Ph. D. (coordination); James Moorhead, géo., M. Sc. (lecture critique); Simon Auclair, géo., M. Sc. (révision linguistique); Céline Dupuis, géo., Ph. D. (version anglaise); Ricardo Escobar Moran (montage HTML). |

|

Révision(s) |

Guillaume Mathieu, ing., M. Sc. guillaume.mathieu@mrnf.gouv.qc.ca; Thomas Debruyne, géo. stag., B. Sc. thomas.debruyne@mrnf.gouv.qc.ca; Marc-Antoine Vanier, ing., M. Sc. marc-antoine.vanier@mrnf.gouv.qc.ca Mehdi A. Guemache, géo., Ph. D. (coordination); François Leclerc, géo., Ph. D. (lecture critique); Simon Auclair, géo., M. Sc. (révision linguistique); André Temblay (montage HTML). |