Dernière modification: 1 août 2018

| Auteur : | Danis, 1991 |

| Âge : | Paléoprotérozoïque |

| Stratotype : | Aucun |

| Région type : | Région des lacs Mina (feuillets SNRC 23P14 et 23A03) et Raude (feuillet 23P02) |

| Province géologique : | Province de Churchill |

| Subdivision géologique : | Domaine lithotectonique de George |

| Lithologie : | Roches intrusives mafiques à felsiques à orthopyroxène |

| Catégorie : | Lithodémique |

| Rang : | Suite |

| Statut : | Formel |

| Usage : | Actif |

- Supersuite de De Pas

- Suite granitique de De Pas

- Suite charnockitique de De Pas

- Suite granitique de De Pas

Historique

La Suite charnockitique de De Pas a été définie par Danis (1991) qui l’a divisée en unités informelles en fonction de la lithologie dominante. Cette suite compose, avec la Suite granitique de De Pas, la Supersuite de De Pas. Cette dernière représente une intrusion syntectonique polyphasée s’étendant sur plus de 440 km selon une direction N-S à NNW-SSE à l’intérieur du Domaine lithotectonique de George (Charette et al., 2018).

Une compilation régionale réalisée par les géologues du Ministère en 2003 (MRNF, 2010a-c) avait permis de subdiviser la Suite charnockitique de De Pas en trois unités informelles (pPcde2 à pPcde4). Celles-ci ont été abandonnées par Hammouche et al. (2011) qui ont adopté trois unités informelles (pPcde5 à pPcde7). Ces dernières ont été utilisées dans le cadre des travaux de cartographie au 1/250 000 réalisés entre 2011 et 2016. La nomenclature utilisée pour décrire la Suite charnockitique de De Pas a été uniformisée dans le cadre de la synthèse régionale de l’ensemble du sud-est de la Province de Churchill (SEPC; Lafrance et al., 2018). Trois unités informelles (pPcde1 à pPcde3) ont ainsi été définies. Ces changements sont décrits dans le tableau ci-dessous.

| Unités et sous-unités uniformisées | Unités et sous-unités antérieures | Référence(s) |

|---|---|---|

| pPcde1 | pPcde6 | MRNF, 2010a, b; Hammouche et al., 2011; Charette et al., 2016 |

| pPcde2 | pPcde5a | Lafrance et al., 2016; Charette et al., 2016 |

| pPcde2 | MRNF, 2010b, c | |

| F6c | Danis, 1988, 1991; Bourque, 1991 | |

| pPcde3 | MRNF, 2010b, c | |

| F6b | Danis, 1988, 1991; Bourque, 1991 | |

| pPcde2a | pPcde5 | MRNF, 2010a, b; Hammouche et al., 2011; Lafrance et al., 2015, 2016; Charette et al., 2016 |

| pPcde4 | MRNF, 2010b, c | |

| F6a | Danis, 1988, 1991; Bourque, 1991 | |

| pPcde2b | pPcde6a | Hammouche et al., 2011 |

| pPcde3 | pPcde7 | MRNF, 2010a, b; Hammouche et al., 2011; Lafrance et al., 2015, 2016; Charette et al., 2016 |

Description

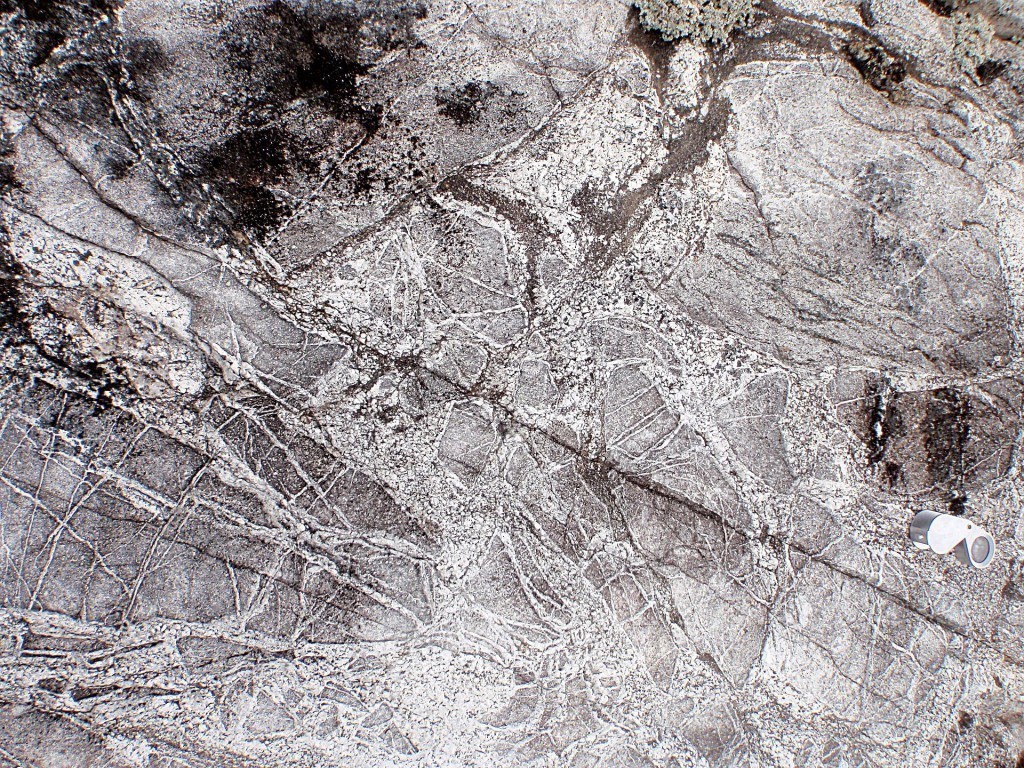

La Suite charnockitique de De Pas regroupe les roches intrusives à orthopyroxène de la Supersuite de De Pas. Les roches sont massives à légèrement foliées, mais le degré de déformation s’accentue vers la bordure ouest de l’unité, au contact avec le Complexe de Knox. La foliation devient alors très forte et la roche acquiert un aspect gneissique. La suite est principalement composée de lithologies felsiques et intermédiaires caractérisées par une très grande hétérogénéité lithologique et structurale, même à l’échelle métrique. Elle est subdivisée en trois unités : 1) une unité de diorite à orthopyroxène, de jotunite et de mangérite (pPcde1); 2) une unité d’opdalite et d’enderbite (pPcde2); et 3) une unité de gabbronorite, de gabbro et de leuconorite (pPcde3).

Suite charnockitique de De Pas 1 (pPcde1) : Diorite à hypersthène, jotunite et mangérite

L’unité pPcde1 est constituée principalement de lithologies de composition intermédiaire comprenant de la diorite à hypersthène, de la jotunite (monzodiorite quartzifère à hypersthène) et de la mangérite (monzonite à orthopyroxène). Elle contient aussi une faible proportion de roches felsiques à orthopyroxène identiques à celles de l’unité pPcde2, ainsi que de l’enderbite (tonalite à orthopyroxène). Les roches intermédiaires de l’unité pPcde1 sont à grain moyen, parfois grossier. Par endroits, elles ont un aspect massif à légèrement folié, alors que dans d’autres secteurs, une foliation et un rubanement sont visibles. La mangérite est localement porphyrique à phénocristaux de feldspath potassique de 3 à 4 cm, exceptionnellement de 10 cm de longueur. Les minéraux silicatés sont xénomorphes, parfois hypidiomorphes, et la microstructure myrmékitique est courante. Les minéraux ferromagnésiens sont répartis de façon homogène, en petits amas ou en lamines et représentent de 5 à 20 % du mode de la roche. L’orthopyroxène, la biotite et la hornblende, accompagnés par endroits de clinopyroxène et de trémolite, représentent les minéraux ferromagnésiens principaux. Du grenat a été observé localement dans la diorite à hypersthène. L’altération se manifeste par le développement de damourite à partir du plagioclase, ainsi que d’ouralite et d’épidote aux dépens des pyroxènes.

L’unité pPcde1 est constituée principalement de lithologies de composition intermédiaire comprenant de la diorite à hypersthène, de la jotunite (monzodiorite quartzifère à hypersthène) et de la mangérite (monzonite à orthopyroxène). Elle contient aussi une faible proportion de roches felsiques à orthopyroxène identiques à celles de l’unité pPcde2, ainsi que de l’enderbite (tonalite à orthopyroxène). Les roches intermédiaires de l’unité pPcde1 sont à grain moyen, parfois grossier. Par endroits, elles ont un aspect massif à légèrement folié, alors que dans d’autres secteurs, une foliation et un rubanement sont visibles. La mangérite est localement porphyrique à phénocristaux de feldspath potassique de 3 à 4 cm, exceptionnellement de 10 cm de longueur. Les minéraux silicatés sont xénomorphes, parfois hypidiomorphes, et la microstructure myrmékitique est courante. Les minéraux ferromagnésiens sont répartis de façon homogène, en petits amas ou en lamines et représentent de 5 à 20 % du mode de la roche. L’orthopyroxène, la biotite et la hornblende, accompagnés par endroits de clinopyroxène et de trémolite, représentent les minéraux ferromagnésiens principaux. Du grenat a été observé localement dans la diorite à hypersthène. L’altération se manifeste par le développement de damourite à partir du plagioclase, ainsi que d’ouralite et d’épidote aux dépens des pyroxènes.

Localement, des enclaves de paragneiss vert pâle ont été observées. Il se compose de quartz, de plagioclase, de biotite, de clinopyroxène et de grenat en amas granoblastiques. Dans la région du lac Bonaventure (Hammouche et al., 2011), les observations au microscope indiquent aussi la présence de corindon et d’hercynite.

Suite charnockitique de De Pas 2 (pPcde2) : Opdalite, enderbite et jotunite

L’unité pPcde2 forme des masses intrusives associées à des anomalies aéromagnétiques positives prononcées. Dans la région du lac Bonaventure (Hammouche et al., 2011), cette unité est constituée principalement de roches de composition felsique, soit de l’opdalite (granodiorite à orthopyroxène) et de l’enderbite, ainsi que des quantités mineures de charnockite. On y trouve aussi des niveaux de mangérite, de jotunite et de diorite à hypersthène. Dans la région du lac Henrietta (Lafrance et al., 2015), la plupart des roches de cette unité oscillent entre l’opdalite et la jotunite (12 à 25 % de quartz), qui sont localement associées à de la mangérite. Les roches de l’unité pPcde2 sont moyennement à grossièrement grenues, de teinte verdâtre à cassonade et présentent une structure massive à légèrement foliée. Dans certains secteurs, elles sont affectées par des failles régionales et sont alors transformées en gneiss ou en mylonite. Les minéraux ferromagnésiens (biotite brun foncé à rougeâtre, orthopyroxène, hornblende verte et clinopyroxène) forment des amas qui occupent de 10 à 20 % de la roche. Les minéraux accessoires associés à ces amas comprennent l’apatite, les minéraux opaques (surtout la magnétite) et, plus localement, le sphène, l’allanite, l’épidote et la muscovite. L’altération se manifeste par la séricitisation du feldspath et par le remplacement de l’orthopyroxène par l’épidote et l’actinote. La roche est localement injectée de dykes de granite rose similaire à celui de l’unité pPdep4 de la Suite granitique de De Pas. Ces dykes renferment jusqu’à 5 % d’enclaves centimétriques à décimétriques de diorite finement grenue et granoblastique. Des enclaves subarrondies centimétriques à métriques étirées dans la foliation et des niveaux plurimétriques de diorite à hypersthène granoblastique, possiblement associée au Complexe de Knox (ApPgkx1), sont reconnus dans les roches intrusives felsiques de l’unité pPcde2, particulièrement dans la partie SW de la Supersuite de De Pas, près du contact avec le Complexe de Knox.

L’unité pPcde2 forme des masses intrusives associées à des anomalies aéromagnétiques positives prononcées. Dans la région du lac Bonaventure (Hammouche et al., 2011), cette unité est constituée principalement de roches de composition felsique, soit de l’opdalite (granodiorite à orthopyroxène) et de l’enderbite, ainsi que des quantités mineures de charnockite. On y trouve aussi des niveaux de mangérite, de jotunite et de diorite à hypersthène. Dans la région du lac Henrietta (Lafrance et al., 2015), la plupart des roches de cette unité oscillent entre l’opdalite et la jotunite (12 à 25 % de quartz), qui sont localement associées à de la mangérite. Les roches de l’unité pPcde2 sont moyennement à grossièrement grenues, de teinte verdâtre à cassonade et présentent une structure massive à légèrement foliée. Dans certains secteurs, elles sont affectées par des failles régionales et sont alors transformées en gneiss ou en mylonite. Les minéraux ferromagnésiens (biotite brun foncé à rougeâtre, orthopyroxène, hornblende verte et clinopyroxène) forment des amas qui occupent de 10 à 20 % de la roche. Les minéraux accessoires associés à ces amas comprennent l’apatite, les minéraux opaques (surtout la magnétite) et, plus localement, le sphène, l’allanite, l’épidote et la muscovite. L’altération se manifeste par la séricitisation du feldspath et par le remplacement de l’orthopyroxène par l’épidote et l’actinote. La roche est localement injectée de dykes de granite rose similaire à celui de l’unité pPdep4 de la Suite granitique de De Pas. Ces dykes renferment jusqu’à 5 % d’enclaves centimétriques à décimétriques de diorite finement grenue et granoblastique. Des enclaves subarrondies centimétriques à métriques étirées dans la foliation et des niveaux plurimétriques de diorite à hypersthène granoblastique, possiblement associée au Complexe de Knox (ApPgkx1), sont reconnus dans les roches intrusives felsiques de l’unité pPcde2, particulièrement dans la partie SW de la Supersuite de De Pas, près du contact avec le Complexe de Knox.

Suite charnockitique de De Pas 2a (pPcde2a) : Opdalite et jotunite à structure porphyroïde

Les roches caractérisées par une structure porphyroïde et partageant les mêmes caractéristiques structurales et minéralogiques que l’unité pPcde2 ont été regroupées dans la sous-unité pPcde2a. En général, ces roches felsiques à orthopyroxène renferment entre 10 et 25 % de phénocristaux de microcline rose à saumoné dont la taille varie de 1 à 5 cm de longueur jusqu’à atteindre 10 cm localement. On observe par endroits des concentrations de phénocristaux (50 à 80 %) représentant possiblement un litage magmatique. En lames minces, les structures magmatiques sont bien préservées avec des myrmékites et des bordures de recristallisation autour des phénocristaux.

Les roches caractérisées par une structure porphyroïde et partageant les mêmes caractéristiques structurales et minéralogiques que l’unité pPcde2 ont été regroupées dans la sous-unité pPcde2a. En général, ces roches felsiques à orthopyroxène renferment entre 10 et 25 % de phénocristaux de microcline rose à saumoné dont la taille varie de 1 à 5 cm de longueur jusqu’à atteindre 10 cm localement. On observe par endroits des concentrations de phénocristaux (50 à 80 %) représentant possiblement un litage magmatique. En lames minces, les structures magmatiques sont bien préservées avec des myrmékites et des bordures de recristallisation autour des phénocristaux.

Suite charnockitique de De Pas 2b (pPcde2b) : Opdalite, jotunite et mangérite fortement magnétiques

Dans les régions du lac Bonaventure (Hammouche et al., 2011) et du lac Recouet (Danis, 1988), une sous-unité ayant un contenu plus élevé en magnétite a été distinguée (pPcde2b). Cette particularité lui confère une très forte susceptibilité magnétique qui permet de la circonscrire aisément sur les cartes aéromagnétiques. Les roches de cette sous-unité contiennent également des phénocristaux de feldspath potassique. Les minéraux ferromagnésiens (biotite brun-rouge, hornblende verte, clinopyroxène et orthopyroxène) sont présents en quantité un peu plus importante qu’ailleurs et représentent jusqu’à 30 % de la roche.

Suite charnockitique de De Pas 3 (pPcde3) : Leucogabbro, leucogabbronorite et anorthosite

L’unité pPcde3 forme quelques masses intrusives mafiques allongées faisant moins de 1 km de largeur sur 1 à 8 km de longueur. Cette unité, associée à de fortes anomalies magnétiques positives, est composée de gabbro et de gabbronorite leucocrates, ainsi que d’anorthosite et d’anorthosite quartzifère. La roche est moyennement grenue, massive à foliée et présente en affleurements plusieurs phases intrusives en contact diffus. Le gabbro et la gabbronorite sont brun sombre à vert foncé. Ils renferment entre 15 et 25 % de minéraux ferromagnésiens formant des amas répartis de manière hétérogène autour des cristaux granoblastiques de plagioclase. Ces minéraux comprennent la hornblende verte à brune, le clinopyroxène, la biotite brune à rouge, la magnétite et, dans le cas de la gabbronorite, l’orthopyroxène. La hornblende remplace les pyroxènes. La séricite et l’épidote sont également observées par endroits.

L’unité pPcde3 forme quelques masses intrusives mafiques allongées faisant moins de 1 km de largeur sur 1 à 8 km de longueur. Cette unité, associée à de fortes anomalies magnétiques positives, est composée de gabbro et de gabbronorite leucocrates, ainsi que d’anorthosite et d’anorthosite quartzifère. La roche est moyennement grenue, massive à foliée et présente en affleurements plusieurs phases intrusives en contact diffus. Le gabbro et la gabbronorite sont brun sombre à vert foncé. Ils renferment entre 15 et 25 % de minéraux ferromagnésiens formant des amas répartis de manière hétérogène autour des cristaux granoblastiques de plagioclase. Ces minéraux comprennent la hornblende verte à brune, le clinopyroxène, la biotite brune à rouge, la magnétite et, dans le cas de la gabbronorite, l’orthopyroxène. La hornblende remplace les pyroxènes. La séricite et l’épidote sont également observées par endroits.

L’anorthosite est localement bréchifiée par le gabbro leucocrate pour former une structure en filet. Elle renferme jusqu’à 10 % de quartz et de 2 à 8 % de minéraux ferromagnésiens identiques à ceux observés dans le gabbro. Elle contient aussi un peu d’apatite et de sphène.

L’anorthosite est localement bréchifiée par le gabbro leucocrate pour former une structure en filet. Elle renferme jusqu’à 10 % de quartz et de 2 à 8 % de minéraux ferromagnésiens identiques à ceux observés dans le gabbro. Elle contient aussi un peu d’apatite et de sphène.

Épaisseur et distribution

La Suite charnockitique de De Pas se trouve principalement dans le tiers sud de la Supersuite de De Pas, où elle fait 10 à 22 km de largeur. Elle a été reconnue dans les régions du lac Recouet (Danis, 1988), du lac Mina (Bourque, 1991), du lac Raude (Danis, 1991), du lac Bonaventure (Hammouche et al., 2011), du lac Henrietta (Lafrance et al., 2015), du lac Brisson (Lafrance et al., 2016) et du lac Jeannin (Charette et al., 2016). Les unités de la Supersuite de De Pas se trouvent majoritairement à l’intérieur du Domaine lithotectonique de George. Toutefois, elles ont aussi été observées à l’intérieur du Domaine lithotectonique de Baleine, situé juste à l’ouest. Les roches des unités pPcde2 et pPcde2a représentent de loin les lithologies dominantes, couvrant respectivement 872 km2 et 1113 km2. Les unités pPcde1 (251 km2), pPcde2b (194 km2) et pPcde3 (52 km2) occupent des superficies plus restreintes.

Datation

Les âges historiques indiquent que les intrusions de la Suite charnockitique de De Pas se sont mises en place entre 1840 et 1811 Ma (Bowring, dans van der Leeden et al., 1990; Krogh, 1986; James et al., 1996). L’âge de 1837 Ma obtenu dans un échantillon d’opdalite mylonitique (affleurement 2009-JG-1108) localisé à la bordure occidentale de la Suite charnockitique de De Pas (David et al., 2011) à permis à Hammouche et al. (2011) de réassigner ce secteur au De Pas plutôt qu’à l’unité de gneiss granulitique situé juste à l’ouest (Complexe de Knox).

| Unité | Numéro d’échantillon | Système isotopique | Minéral | Âge de cristallisation (Ma) | (+) | (-) | Référence(s) |

| pPcde2 | 2009-JG-1108A | U-Pb | Zircon | 1837, 3 | 4,5 | 4, 5 | David et al., 2011 |

| pPcde2a | – |

U-Pb |

Zircon | 1840 | – | – | Bowring, in van der Leeden et al., 1990 |

| pPcde2a | – | U-Pb | Zircon | 1811 | 3 | 3 | Krogh, 1986 |

| pPcde2a | – |

U-Pb |

Zircon | 1831 | 5 | 5 | James et al., 1996 |

Relations stratigraphiques

Les unités de la Suite charnockitique de De Pas coupent les gneiss du Complexe de Saint-Sauveur. Ils contiennent aussi des enclaves de ces gneiss, ainsi que des enclaves de migmatites du Complexe de Guesnier (nApPges1), de gabbro et de roches volcano-sédimentaires du Complexe de Tunulic. Les relations de terrain indiquent que le contact avec la Suite granitique de De Pas est graduel.

Paléontologie

Références

| Auteur(s) | Titre | Année de publication | Hyperlien (EXAMINE ou Autre) |

|---|---|---|---|

| MRNF | CARTE(S) GÉOLOGIQUE(S) DU SIGEOM – feuillet 23I. CG SIGEOM23I, 8 plans. | 2010a | CG SIGEOM23I |

| MRNF | CARTE(S) GÉOLOGIQUE(S) DU SIGEOM – feuillet 23P. CG SIGEOM23P, 16 plans. | 2010b | CG SIGEOM23P |

| MRNF | CARTE(S) GÉOLOGIQUE(S) DU SIGEOM – feuillet 24A. CG SIGEOM24A, 1 plan. | 2010c | CG SIGEOM24A |

| BOURQUE, Y. | Géologie de la région du lac Mina (Territoire-du-Nouveau-Québec). Ministère de l’Énergie et des Ressources, Québec; ET 88-08, 48 pages, 4 plans. | 1991 | ET 88-08 |

| CHARETTE, B. – LAFRANCE, I. – VANIER, M.A. | Domaine de George, sud-est de la Province de Churchill, Nunavik, Québec, Canada : synthèse de la géologie. Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, Québec. BG 2018-11. | 2018 | BG 2018-11 |

| CHARETTE, B. – LAFRANCE, I. – MATHIEU, G. | Géologie de la région du lac Jeannin (SNRC 24B), Québec, Canada. Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, Québec. BG 2015-01. | 2016 | |

| DANIS, D. | Géologie de la région du lac Recouet (Territoire-du-Nouveau-Québec). Ministère de l’Énergie et des Ressources, Québec; ET 86-11, 60 pages, 4 plans. | 1988 | ET 86-11 |

| DANIS, D. | Géologie de la région du lac Raude (Territoire-du-Nouveau-Québec). Ministère de l’Énergie et des Ressources, Québec; ET 88-10, 72 pages, 5 plans. | 1991 | ET 88-10 |

| DAVID, J. – McNICOLL, V. – SIMARD, M. – BANDYAYERA, D. – HAMMOUCHE, H. – GOUTIER, J. – PILOTE, P. – RHÉAUME, P. – LECLERC, F. – DION, C. | Datation U-Pb effectuées dans les provinces du Supérieur et de Churchill en 2009-2010. Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Québec; RP 2011-02, 37 pages. | 2011 | RP 2011-02 |

| DUNPHY, J.M. – SKULSKI, T. | Petrological zonation across the De Pas Batholith: a tilted section through a continental arc? In : Eastern Canadian Shield Onshore–Offshore (ECSOOT) Transect Meeting 1996 (Wardle R.J. and Hall, J., editors). The University of British Columbia, Lithoprobe Secretariat; Report 57, pages 44-58. | 1996 | – |

| HAMMOUCHE, H. – LEGOUIX, C. – GOUTIER, J. – DION, C. – PETRELLA, L | Géologie de la région du lac Bonaventure. Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Québec; RG 2011-03, 37 pages, 1 plan. | 2011 | RG 2011-03 |

| JAMES, D.T. – DUNNING, G.R. | U-Pb geochronological constraints for Paleoproterozoic evolution of the Core Zone, southeastern Churchill Province, northeastern Laurentia. Precambrian Research; volume 103, pages 31-54. | 2000 | Source |

| JAMES, D.T. – CONNELLY, J.N. – WASTENEYS, H.A. – KILFOIL, G.J. | Paleoproterozoic lithotectonic divisions of the southeastern Churchill Province, western Labrador. Canadian Journal of Earth Sciences; volume 33, pages 216-230. | 1996 | Source |

| KROGH, T.E. | Report to Newfoundland Department of Mines and Energy on isotopic dating results from the 1985-1986 geological research agreement. Newfoundland Department of Mines and Energy, Mineral Development Division; Open File Report LAB 707. | 1986 | – |

| ISNARD, H. – PARENT, M. – BARDOUX, M. – DAVID, J. – GARIÉPY, C. – STEVENSON, R.K. | U-Pb, Sm–Nd and Pb–Pb isotope geochemistry of the high-grade gneiss assemblages along the southern shore of Ungava Bay. In : Eastern Canadian Shield Onshore–Offshore (ECSOOT), Transect Meeting, 1998 (Wardle R.J. and Hall, J., editors). The University of British Columbia, Lithoprobe Secretariat; Report 68, pages 67-77. | 1998 | – |

| LAFRANCE, I. – CHARETTE, B. – VANIER, M.-A. | Sud-est de la Province de Churchill, Nunavik, Québec, Canada : synthèse de la géologie. Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, Québec. | 2018 | Bulletin géologiQUE |

| LAFRANCE, I. – BANDYAYERA, D. – CHARETTE, B. – BILODEAU, C. – DAVID. J. | Géologie de la région du lac Brisson (SNRC 24A). Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, Québec; RG 2015-05, 61 pages. | 2016 | RG 2015-05 |

| LAFRANCE, I. – BANDYAYERA, D. – BILODEAU, C. | Géologie de la région du lac Henrietta (SNRC 24H). Ministère des Ressources naturelles, Québec; RG 2015-01, 62 pages. | 2015 | RG 2015-01 |

| VAN DER LEEDEN, J. – BELANGER, M. – DANIS, D. – GIRARD, R. – MARTELAIN, J. | Lithotectonic domains in the high-grade terrain east of the Labrador Trough (Quebec). In The Early Proterozoic Trans-Hudson Orogen. Edited by J.F. Lewry and M.R. Stauffer. Geological Association of Canada; Special Paper 37, pages 371-386. | 1990 | Source |