Dernière modification :

| Auteur(s) : |

Gunning, 1937; Gunning et Ambrose, 1942

|

| Âge : |

Néoarchéen

|

| Stratotype : |

Aucune

|

| Région type : |

Partie SE de l’Abitibi (secteur de Val-d’Or–Malartic, feuillets SNRC 32C04 et 32D01)

|

| Province géologique : |

Province du Supérieur

|

| Subdivision géologique : |

Sous-province de l’Abitibi

|

| Lithologie : | Roches volcaniques |

| Catégorie : |

Lithostratigraphique

|

| Rang : |

Groupe

|

| Statut : | Formel |

| Usage : | Actif |

Groupe de Malartic

- Formation de Jacola

- Formation de Dubuisson

- Formation de La Motte-Vassan

Historique

Le Groupe de Malartic s’étend sur une distance de près de 130 km depuis le feuillet SNRC 32D07, à l’ouest, jusqu’aux feuillets 32D08, 32D01, 32C05, 32C04 et 32C03, à l’est. Les premières campagnes de reconnaissance géologique dans cette région datent du début du 20e siècle et ont été réalisées par R. Bell (1900) le long de la rivière Bell, Johnston (1902), Wilson (1907) le long du tracé du chemin de fer, Bancroft (1912) et Tanton (1919). De 1923 à 1930, Cooke a examiné cette région et les secteurs avoisinants (Cooke et al., 1933). Quelques années plus tard, des levés géologiques ont couvert les cantons de La Motte, Malartic et Fournière (James et Mawdsley, 1925) ainsi que les parties nord et ouest du canton de Louvicourt (James et Mawdsley, 1928). Ces auteurs ont conclu que les unités de ce secteur présentaient des polarités stratigraphiques vers le sud et ont également décrit les différentes masses intrusives. Au début des années 1930, L. V. Bell (1931) a examiné la partie centrale du canton de Cadillac. En 1933, Cooke et al. publient le Mémoire 166 qui présente l’état de la connaissance sur la géologie et les minéralisations de la région de Rouyn-Harricana. Bell (1931, 1933, 1936a et 1936b), Bell et Bell (1932, 1934) et Hawley (1931) ont par la suite publié pour le compte du Service des Mines du Québec plusieurs rapports et cartes géologiques portant sur le comté d’Abitibi (feuillets 32D01, 32D08, 32C02, 32CC03 et 32C04). La classification des roches qu’ils ont adoptées était la même que celle proposée par James et Mawdsley (1925). Ces études ont défini les grandes lignes de la géologie régionale. O’Neill (1935) a étudié en détail la mine Canadian Malartic et ses environs.

Le Groupe de Malartic s’étend sur une distance de près de 130 km depuis le feuillet SNRC 32D07, à l’ouest, jusqu’aux feuillets 32D08, 32D01, 32C05, 32C04 et 32C03, à l’est. Les premières campagnes de reconnaissance géologique dans cette région datent du début du 20e siècle et ont été réalisées par R. Bell (1900) le long de la rivière Bell, Johnston (1902), Wilson (1907) le long du tracé du chemin de fer, Bancroft (1912) et Tanton (1919). De 1923 à 1930, Cooke a examiné cette région et les secteurs avoisinants (Cooke et al., 1933). Quelques années plus tard, des levés géologiques ont couvert les cantons de La Motte, Malartic et Fournière (James et Mawdsley, 1925) ainsi que les parties nord et ouest du canton de Louvicourt (James et Mawdsley, 1928). Ces auteurs ont conclu que les unités de ce secteur présentaient des polarités stratigraphiques vers le sud et ont également décrit les différentes masses intrusives. Au début des années 1930, L. V. Bell (1931) a examiné la partie centrale du canton de Cadillac. En 1933, Cooke et al. publient le Mémoire 166 qui présente l’état de la connaissance sur la géologie et les minéralisations de la région de Rouyn-Harricana. Bell (1931, 1933, 1936a et 1936b), Bell et Bell (1932, 1934) et Hawley (1931) ont par la suite publié pour le compte du Service des Mines du Québec plusieurs rapports et cartes géologiques portant sur le comté d’Abitibi (feuillets 32D01, 32D08, 32C02, 32CC03 et 32C04). La classification des roches qu’ils ont adoptées était la même que celle proposée par James et Mawdsley (1925). Ces études ont défini les grandes lignes de la géologie régionale. O’Neill (1935) a étudié en détail la mine Canadian Malartic et ses environs.

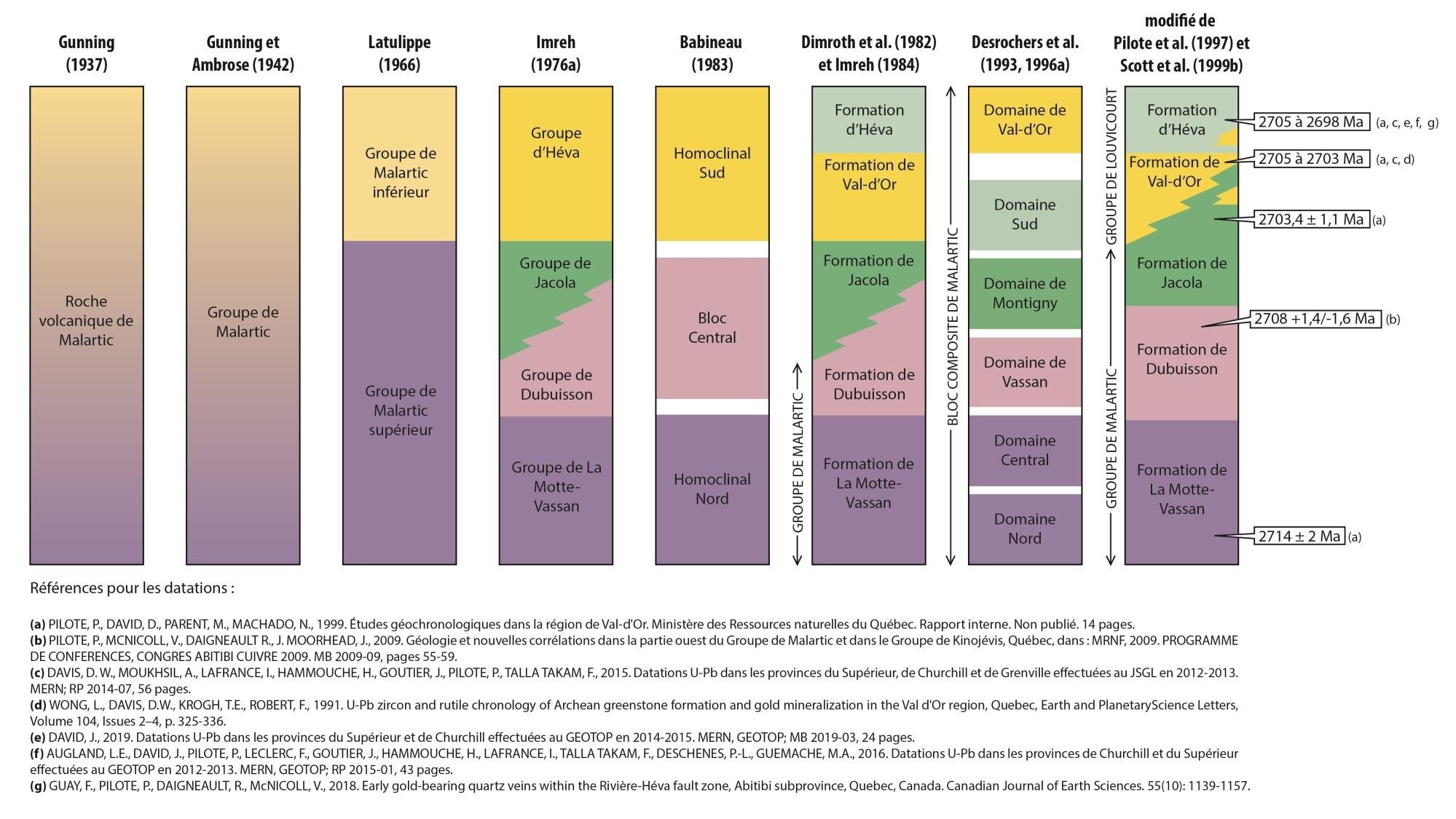

À la suite de ses travaux dans la région de Cadillac à l’ouest de Malartic, Gunning (1937) propose de subdiviser la séquence stratigraphique en six bandes aux lithologies distinctives désignées comme (du sud vers le nord) les roches sédimentaires de Fournière, la ceinture de Cadillac (composée essentiellement de roches volcaniques), les roches sédimentaires de Cadillac, les roches volcaniques de Blake River, les roches sédimentaires de Kewagama et les roches volcaniques de Malartic. Cette dernière unité comprenait les lithologies qui allaient éventuellement constituer le « Groupe de Malartic ». Ont suivi les travaux de Tolman (1939 et 1940), Denis (1939) et Auger (1940a et 1940b). Par la suite, Gunning et Ambrose (1942) ont prolongé ce schéma stratigraphique vers l’est, jusque dans la région de Malartic. Dans cet ouvrage fondamental décrivant la géologie de la partie SE de l’Abitibi, Gunning et Ambrose (1942) avancent l’hypothèse que cette région est affectée par une structure majeure, le synclinal de Malartic. Ils ont ainsi nommé « Groupe de Cadillac » les roches sédimentaires occupant le cœur de ce pli et ont corrélé les unités volcaniques de Blake River (sur le flanc nord du synclinal) avec celles de la ceinture de Cadillac sur le flanc sud (soit les roches appartenant maintenant au Groupe de Piché) pour en faire le « Groupe de Blake River ». Ils ont également corrélé les unités sédimentaires de Kewagama (sur le flanc nord) avec celles de Fournière (sur le flanc sud) qu’ils ont regroupées sous le nom de « Groupe de Kewagama ». Finalement, ils ont désigné du nom de « Groupe de Malartic » les roches volcaniques de la partie nord de la région. Le problème avec ce modèle résidait dans le fait que les roches volcaniques du Groupe de Malartic, situées sur le flanc nord du synclinal, sont difficilement corrélables avec les unités volcaniques du flanc sud, composées essentiellement de roches sédimentaires. Gunning et Ambrose (1942) ont reconnu ce problème, mais sans y apporter de solution et ont conclu que le modèle proposé devait être considéré comme une simple hypothèse de travail qui devait être vérifiée par des travaux supplémentaires.

Norman (1943a et 1943b) a poursuivi la cartographie des territoires plus à l’est et au nord dans les cantons de Vassan, de Dubuisson et de Bourlamaque, ainsi que dans le canton de La Motte (Norman, 1944). Cet auteur maintient l’emploi des divisions proposées par Gunning et Ambrose (1939) en émettant toutefois plusieurs réserves sur les corrélations stratigraphiques suggérées par ces derniers. Finalement, Norman (1946) recommande l’abandon de la nomenclature de Gunning et Ambrose (1942) parce qu’elle implique des hypothèses structurales et des corrélations stratigraphiques qui ne pouvaient être démontrées. Les travaux de Norman (1941, 1942a, 1942b, 1943a et 1943b, 1944, 1946 et 1948), qui consistaient essentiellement en de courtes notes, ont été toutefois beaucoup moins diffusés que le mémoire de Gunning et Ambrose (1942) et le travail de ces derniers a continué à faire autorité pendant plus de 30 ans. Norman (1947) a cependant produit une synthèse géologique des cantons de Dubuisson, Bourlamaque et Louvicourt qui soulignait, entre autres, la nature et le caractère particulier de la Zone de Faille de Cadillac. Malgré son ancienneté, plusieurs grands traits et interprétations géologiques présentées sur cette carte demeurent pertinents et cohérents avec les données géologiques actuelles. Par la suite, MacLaren (1950) compile la géologie de la région de Senneterre (feuillets SNRC 32C03, 32C04, 32C05 et 32C06) et résume les travaux antérieurs dans ce secteur. Entre 1947 et 1960, plusieurs auteurs ont cartographiés des portions spécifiques du Groupe de Malartic : Auger (1947; cantons de Dubuisson et Vassan), Ingham (1950a, 1950b et 1950c, 1952a, 1952b, 1952c, 1952d et 1952e, 1953 et 1954; cantons de Malartic, Fournière, Vassan, Senneville et Dubuisson), McDougall (1951; canton de Pascalis), Latulippe (1955a, 1955b et 1956; canton de Tiblemont), Leuner (1959), Brett (1960) et Brett et al. (1976; canton de La Motte), Dugas et Hogg (1959 et 1960; canton de Preissac) et Latulippe (1962; canton de Bourlamaque). Aucune subdivision du Groupe de Malartic n’a été proposée ou reconnue à cette époque.

Quelques années plus tard, la stratigraphie du secteur Val-d’Or–Malartic a été revue par Latulippe (1966). Celui-ci a subdivisé les roches volcaniques du Groupe de Malartic en deux nouvelles unités, au nord, le « Groupe de Malartic inférieur » et au sud, le « Groupe de Malartic supérieur ». MacIntosh (1970; canton de Cléricy), Van de Walle et Moravek (1971; canton de La Pause) et Germain (1972; canton de Vauquelin) ont employé la nomenclature de Latulippe (1966) dans leur secteur d’étude.

Au début des années 1970, Imreh (1972) commence un vaste projet de cartographie et d’études gîtologiques prévisionnelles qui s’étendra sur plus d’une décennie. Ses premiers travaux touchent le secteur de la mine de nickel de Marbridge dans le canton de La Motte. Selon les cartes existantes, les lithologies encaissantes de la mine ainsi que celles constituant une part importante du canton de La Motte étaient interprétées comme des intrusions ultramafiques. Or, dès ses premières campagnes de terrain, Imreh (1972, 1974a et 1974b, 1975, 1976a et 1976b, 1978, 1979 et 1980) et Imreh et Trudel (1989) ont constaté que ces intrusions représentaient en fait des coulées ultramafiques komatiitiques fortement serpentinisées, bien structurées et organisées avec des textures leur permettant de reconnaître les zones de refroidissement et d’écoulement. Jusqu’au début des années 1970, l’existence de laves ultramafiques, bien que démontrée il y a un siècle par les géologues italiens De Stefani (1876), Pantanelli (1880), Stoppani (dans Pantanelli, 1880) et Issel et Mazzuoli (1881), avait été niée, ignorée ou méconnue par la grande majorité des géologues. Plus d’un demi-siècle plus tard, les observations de Bailey et McCallien (1953) en Anatolie, et de Petrascheck (1961) dans la région de Soridag-Guleman (Turquie orientale) avaient abouti aux mêmes conclusions, mais sont restées également sans impact. L’existence des coulées ultramafiques a été définitivement reconnue à la suite de la convergence des travaux des frères Viljoen (Viljoen et Viljoen, 1969) en Afrique du Sud, de Pyke et al. (1973) en Ontario et d’Imreh (1972 et 1974b) au Québec. La mine de Marbridge a ainsi été reconnue à cette époque comme l’unique gisement nickélifère au Québec associé à un volcanisme ultramafique (Imreh, 1974a et 1974b).

L’identification des coulées ultramafiques dans la séquence volcanique du sillon de La Motte-Vassan a modifié de façon considérable le schéma géologique des années 1940 proposé par Gunning et Ambrose (1942). Ce schéma ayant lui-même été déjà remis en question à la suite des travaux de Norman (1943a, 1943b, 1944, 1946 et 1947). La nouvelle lithostratigraphie élaborée par Imreh (1976a) est basée sur les concepts de séquentialité et de changement de régime volcanique. En se basant sur les inversions régulières de polarité des coulées volcaniques, Imreh (1974a et 1984) soutenait que le Groupe de Malartic était traversé par un anticlinal E-W nommé « Anticlinal de La Motte-Vassan ». Ce pli présente un plan axial déversé vers le sud et deux flancs asymétriques. Le flanc sud de l’anticlinal est plus volumineux et forme le panneau dominant à l’échelle régionale. Le flanc nord fortement disloqué par des failles est affecté par la mise en place des batholites de La Corne, de Preissac et de La Motte. Dans son rapport, Imreh (1976a) a divisé la séquence volcanique en quatre groupes distincts. Au nord, la partie inférieure de la séquence débute par un ensemble de roches dominé par les laves komatiitiques (Groupe de La Motte-Vassan) surmonté par un empilement de basaltes tholéiitiques (Groupe de Dubuisson). Ces deux unités sont suivies par les roches du Groupe de Jacola. Le Groupe d’Héva constitue le sommet de la stratigraphie volcanique et se démarque par l’absence de roches ultramafiques et par l’abondance de roches volcanoclastiques variées. Une étude géochimique et un atlas photographique des coulées ultramafiques de la Formation de La Motte-Vassan ont été respectivement publiés par Imreh en 1975 et 1978. Finalement, la lithostratigraphie du sillon de La Motte-Vassan a trouvé sa forme définitive quelques années plus tard, après les travaux de cartographie régionale et de révision du secteur nord (Imreh,1979, 1980, 1984, 1990, 1991a, 1991b, 1991c et 1991d).

À la même époque, Latulippe, géologue-résident de Val-d’Or au MRN, publie un livret-guide portant sur la région de Val-d’Or–Malartic dans le cadre d’une excursion géologique (Latulippe, 1976). Il y propose de nouvelles subdivisions stratigraphiques basées sur les travaux pétrologiques et géochimiques d’Alsac (1971) et d’Imreh (1975). Selon cette interprétation, la partie inférieure du Groupe de Malartic, située au nord, serait formée des laves ultramafiques, des basaltes et des intrusions ultramafiques et gabbroïques déjà reconnues par Imreh (1975). La partie supérieure, au sud, comprendrait des basaltes tholéiitiques interstratifiés avec des roches volcaniques calco-alcalines de composition andésitique à rhyolitique. La limite sud des roches ultramafiques représenterait le contact entre le Malartic inférieur et le Malartic supérieur. De 1976 à 1982, plusieurs campagnes de cartographie ont couvert la partie SE de l’Abitibi, notamment celles de Brett et al. (1976; canton de La Motte) et de MacIntosh (1977; canton de Cléricy).

En 1984, Imreh publie une carte synthèse couleur à l’échelle de 1/250 000 intégrant les résultats de ses nombreuses campagnes de cartographie (1972, 1974a, 1974b, 1976a, 1976b, 1978, 1979 et 1980). Cette synthèse géologique du sillon La Motte-Vassan (Imreh, 1984) constitue depuis l’ouvrage de référence pour la compréhension de la géologie du secteur Val-d’Or–Malartic. Imreh (1984) y modifie considérablement le schéma lithostratigraphique établi en 1976. Il rétrograde au rang de formations les groupes de La Motte-Vassan, Dubuisson, Jacola et Héva et y ajoute la Formation de Val-d’Or (originalement désignée comme la « Ceinture pyroclastique centrale » par Sharpe, 1968). Il assigne les formations de La Motte-Vassan et de Dubuisson au Groupe de Malartic, tandis que les trois autres unités ne sont reliées à aucun groupe particulier. Pour le reste, il change complètement la nomenclature pour l’adapter à celle de Latulippe (1976), sauf pour le Groupe de Piché qu’il préfère nommer « Zone tectonique de Cadillac ». En plus de définir la lithostratigraphie régionale et l’évolution du volcanisme, Imreh (1984) et Imreh et Trudel (1989) ont positionné les diverses minéralisations du secteur dans ce cadre évolutif. Ils ont aussi mis en évidence l’existence de deux types de volcanisme : le type « plaine sous-marine » et le type « complexe central » représentatif d’un milieu d’arc insulaire. Imreh (1984) a aussi noté les ressemblances morphologiques et faciologiques entre les volcanites mafiques et ultramafiques au lac Dubuisson et celles du sillon de Villebon. Ces ressemblances l’ont amené à suggérer une possible corrélation entre les volcanites de la Formation de Dubuisson et celles du Groupe de Villebon défini par Vogel (1971). La carte actuellement diffusée dans la carte interactive du SIGÉOM est en grande partie un reflet des travaux historiques d’Imreh (1984), sauf pour les contacts entre les formations de Val-d’Or et d’Héva et à l’intérieur de celles-ci qui étaient mal définis à l’époque, ainsi que pour l’agencement des unités situées au nord des batholites de La Corne et de La Motte.

Dans les années 1980 à 1990, deux modèles géologiques fondamentalement distincts s’affrontent pour expliquer l’agencement géométrique des unités volcaniques et sédimentaires de la partie sud de l’Abitibi. Le premier, proposé par Gunning et Ambrose (1942) et soutenu par Imreh (1976 et 1984) et Dimroth et al. (1982, 1983a et 1983b), suppose que les contacts entre ces unités sont de nature stratigraphique et que la séquence est affectée par des plis qui entraînent leur répétition. L’autre modèle, préconisé par Norman (1942a et 1942b), Babineau (1983 et 1985), Tourigny (1984), Ludden et Hubert (1986), Ludden et al. (1986), Tourigny et al. (1988), Hubert (1990), Sansfaçon et Hubert (1990) et Desrochers et al. (1991a, 1991b, 1993 et 1996a, 1996b), implique que les contacts entre les différentes unités sont cisaillés et faillés et qu’aucune corrélation simple n’est possible.

À la suite de ses travaux de cartographie réalisée dans les secteurs de La Motte et Malartic, Babineau (1983 et 1985) interprète l’existence de blocs structuraux désignés Bloc central, Homocline sud et Homocline nord. Chaque bloc possèderait sa propre stratigraphie et aucune corrélation stratigraphique simple ne peut être établie entre eux. La légende des cartes géologiques produites par cet auteur est purement lithologique et structurale, et non stratigraphique.

Au cours de la période s’étendant de 1985 à 1989, plusieurs chercheurs des université de Montréal et Laval ont publié en collaboration avec le MRN des études thématiques portant sur les principaux gisements aurifères du secteur Val-d’Or et touchant les roches du Groupe de Malartic (Sauvé, 1985a, 1985b et 1985c; Trudel, 1985a, 1985b, 1985c; Sauvé, 1987; Perrault, 1987; Beaudoin et al., 1987; Gaudreault et al., 1988; Imreh et Trudel, 1989; Trudel et Sauvé, 1989).

En 1987, Beullac et Imreh (1987) présentent une étude sur la géologie de l’extrémité ouest du sillon de La Motte-Vassan dans les cantons de Preissac, La Pause et Cléricy. Ils interprètent le prolongement de la séquence stratigraphique définie par Imreh (1984) dans les feuillets plus à l’ouest. Dans leur rapport, ils incluent la Formation de Caste dans le Groupe de Malartic (ce qui n’est plus le cas aujourd’hui). De plus, ils décrivent la Formation de Jacola, mais l’excluent du Groupe de Malartic. Ces auteurs décrivent différemment les unités selon qu’elles se trouvent sur les flancs nord ou sud du sillon de La Motte-Vassan. Les roches du flanc nord, décrites par Beullac et Imreh (1987) comme appartenant à la partie supérieure de la Formation de Dubuisson (unités 2E, 2E1, 2E2), font maintenant partie de la Formation de Lanaudière (Pilote et al., 2009).

Imreh publie en 1990 et 1991 une importante série de cartes monochromes détaillées à l’échelle 1/15 840 des feuillets 32C04 (Val-d’Or, Colombière, Lac de Montigny, Pascalis), 32D01 (Malartic, Cadillac, Surimau, Fournière) et 32D08 (La Motte, Saint-Marc de Figuery). Il s’agit des cartes jusqu’alors inédites qui constituaient les fondements de sa synthèse publiée quelques années auparavant (Imreh, 1984).

De 1991 à 1993, Desrochers et ses collaborateurs ont réalisé trois campagnes de cartographie dans la région de Malartic qui s’achèvent en 1996 avec la publication d’une synthèse (Desrochers et al., 1996a et 1996b). Dans l’esprit des travaux de Babineau (1983 et 1985), ces auteurs soulignent l’obliquité des contacts internes des unités volcaniques par rapport aux contacts lithologiques cisaillés et faillés qui délimitent ces unités. IIs proposent que les différents groupes ne présentent probablement pas de relations stratigraphiques simples et abandonnent la nomenclature d’Imreh (1976 et 1984) pour revenir aux subdivisions de Latulippe (1966). Pour Desrochers (1991a et 1991b), le Malartic inférieur est composé principalement de laves ultramafiques et le Malartic supérieur de laves mafiques à felsiques accompagnées d’une quantité importante de tufs. Desrochers et al. (1993) suggèrent de diviser le Groupe de Malartic en quatre blocs tectonostratigraphiques : le Bloc de Vassan situé essentiellement au nord du lac De Montigny, le Bloc du lac De Montigny centré sur le lac du même nom, le Bloc Sud localisé au sud du lac et le Bloc de Val-d’Or situé à l’est de la ville de Val-d’Or. Dans leur synthèse finale, Desrochers et al. (1996a et 1996b) proposent que la géométrie des différentes unités géologiques de la région de Val-d’Or résulte du collage de différents plateaux océaniques sur une marge préexistante. Il propose donc d’utiliser le terme « Bloc composite de Malartic », plutôt que Groupe de Malartic. Ils divisent ce bloc en sept domaines tectonostratigraphiques. Six de ces domaines, soit du nord au sud le Domaine Nord, le Domaine de Vassan, le Domaine Central, le Domaine de Montigny, le Domaine de la Baie Carpentier et le Domaine Sud, sont limités par d’importantes zones tectoniques. Le septième, représenté par le Domaine de Val-d’Or, reposerait en discordance sur les roches des autres unités tectonostratigraphiques. Cette division en domaines reflète les particularités lithologiques, stratigraphiques, géochimiques et structurales de chacune des unités et illustre les difficultés rencontrées pour établir des corrélations stratigraphiques directes entre chacune d’elles. Ces auteurs abandonnent le synclinal de Malartic de Gunning et Ambrose (1942) de même que l’Anticlinal de La Motte-Vassan. Desrochers et al. (1996a et 1996b) décrivent sommairement les assemblages lithologiques des différents domaines, mais aucune subdivision n’est établie. Ce modèle sera plus tard abandonné par Pilote et al. (2000) à la suite de nouvelles campagnes de cartographie et de nouvelles données géochronologiques qui favorisent plutôt un schéma lithostratigraphique évolutif où les différentes unités volcaniques sont solidaires.

À la suite de leurs travaux de cartographie dans la partie SE de l’Abitibi, dans la région des cantons de Vauquelin, Pershing, Haig et d’une partie des cantons de Louvicourt, Pascalis et Denain (feuillets 32C04, 32C03, 32C02 et 31N14), Gaudreau et al. (1986 et 1987), Lacoste et Gaudreau (1986), Rocheleau et al. (1987) et Rocheleau et al. (1997) ont publié plusieurs cartes suivies d’une synthèse géologique. Leur approche stratigraphique tient compte des deux visions de la lithostratigraphie de ce secteur de l’Abitibi. Les auteurs ont subdivisé la région en domaines lithotectoniques distincts nommés domaines d’Assup, de Garden Island, de Val-d’Or, de Trivio et de Villebon. Ces blocs sont tous séparés par des zones de failles E-W d’envergure régionale. À l’intérieur de chaque bloc, ils ont utilisé la nomenclature lithostatigraphique d’Imreh (1984) pour décrire les roches. Au sein du domaine de Val-d’Or, ils corrèlent et poursuivent vers l’est les formations volcaniques de Dubuisson, Jacola, Val-d’Or et Héva décrites par Imreh (1984).

Dans le cadre d’une campagne de révision de la géologie du segment de Val-d’Or–Louvicourt (1995 à 1999; voir Pilote et al., 2000), le MRN a entrepris l’étude de la volcanologie, la stratigraphie et la distribution des principaux éléments structuraux de cette région. Ces travaux, appuyés par des campagnes de cartographie et des analyses géochimiques et géochronologiques (Pilote et al., 1997, 1998a, 1998b; Mueller et Pilote, 1999; Scott et al., 1999a, 1999b 2002; Scott, 2005), reprennent plusieurs des interprétations d’Imreh (1976 et 1984) et de Dimroth et al. (1982, 1983a et 1983b) et montrent qu’une grande partie des composantes de l’ensemble volcanique sont solidaires. De nos jours, les deux interprétations, soit le modèle stratigraphique et le modèle structural, ne font plus débat pour la partie SE de la Sous-province de l’Abitibi. Les travaux de cartographie, de volcanologie, de sédimentologie et de géochronologie démontrent que la région de Val-d’Or présente une succession volcano-sédimentaire cohérente et solidaire, mais évidemment sévèrement faillée, déformée et métamorphisée, plutôt qu’un assemblage de domaines allochtones sans lien entre eux. Les roches volcaniques forment une séquence concordante, orientée E-W avec un pendage subvertical à déversé vers le sud et une polarité vers le sud.

La stratigraphie de la région de Val-d’Or se divise en deux groupes distincts en fonction principalement du type de volcanisme et de l’environnement paléogéographique interprété des édifices volcaniques reconnus. Il s’agit du Groupe de Malartic à la base, composé des formations de La Motte-Vassan, de Dubuisson et de Jacola, surmonté du Groupe de Louvicourt qui regroupe les formations de Val-d’Or et d’Héva.

Les travaux de Pilote (2013, 2014), Guay et al. (2015, 2016, 2018) et Guay et al. (2018) ont permis d’identifier une faille importante dans le secteur du lac Malartic (indice Rive du lac Malartic). La Faille de Rivière-Héva, à pendage abrupt vers le nord, est considérée comme l’une des failles majeures de la Sous-province de l’Abitibi. Cette faille a produit une inversion stratigraphique en juxtaposant une unité plus vieille (Formation de Dubuisson; 2708 Ma; Pilote et al., 2007) sur une unité plus jeune (Formation d’Héva; 2702 à 2698 Ma; Pilote et al., 1999; Davis et al., 2015; Augland et al., 2016; Guay et al., 2018; David, 2019). À noter que toutes ces lithologies montrent des polarités vers le sud. L’hypothèse d’une faille de chevauchement développée de façon précoce lors de l’épisode principal de déformation est la plus plausible (Daigneault et al., 2002, 2004; Pilote, 2013, 2014; Pilote et al., 2019; Guay et al., 2016) et Guay (2018).

Les plus récentes cartes géologiques du Ministère des feuillets 32C03, 32C04, 32D01, 32D07 et 32D08 où figurent les roches du Groupe de Malartic proviennent de Pilote (2013, 2014, 2015a, 2015b, 2015c et 2015d) et Pilote et al. (2017a, 2017b, 2017c, 2017d et 2017e).

Description

Le Groupe de Malartic fait partie de la Zone volcanique sud de la Sous-province archéenne de l’Abitibi (Chown et al., 1992). Cet assemblage est formé, de la base vers le sommet et du nord vers le sud, des formations de La Motte-Vassan, de Dubuisson et de Jacola. Dans la région de Val-d’Or, ces unités sont surmontées par les formations de Val-d’Or et d’Héva du Groupe de Louvicourt. Cette division est basée principalement sur l’importance relative des coulées komatiitiques et de basaltes tholéiitiques (Imreh, 1984). Le Groupe de Malartic, constitué d’un ensemble de coulées ultramafiques et mafiques, représente la phase initiale du volcanisme fissural issu d’un contexte de plume mantellique sur le plancher océanique (Dimroth et al., 1982, 1983a et 1983b; Imreh, 1984; Scott et al., 2002; Scott, 2005). La base de la Formation de La Motte-Vassan est composée en quasi-totalité d’épanchements ultramafiques dont la proportion diminue dans les formations sus-jacentes de Dubuisson et de Jacola. Elle comprend également des coulées basaltiques et des volcanoclastites. La Formation de Dubuisson est constituée en proportion égale de coulées ultramafiques et basaltiques épidotisées, ainsi que de tufs variés. On trouve des complexes rhyolitiques dans le canton La Pause. La Formation de Jacola regroupe principalement des volcanites mafiques associées à quelques niveaux importants de volcanoclastites ainsi que quelques coulées ultramafiques. Elle représente le niveau stratigraphique le plus élevé où l’on observe des volcanites ultramafiques. En ce sens, cette unité correspond à la fin de l’activité volcanique ultramafique et à la transition vers des contextes géologiques caractérisés par un volcanisme d’arc de nature explosive et de composition tholéiitique à calco-alcaline (Mueller et al., 1996; Pilote et al., 2000; Daigneault et al., 2004; Scott et al., 1999, 2002, Scott. 2005).

Les unités volcaniques du Groupe de Malartic constituent une séquence généralement homoclinale à pendage abrupt et à polarité vers le sud. Toutes les roches du secteur ont été métamorphisées au faciès des schistes verts. Cependant, les secteurs situés en bordure des intrusions tarditectoniques, tels les batholites de Preissac, de La Motte et de La Corne, présentent un métamorphisme plus élevé au faciès des amphibolites.

Épaisseur et distribution

Le Groupe de Malartic affleure essentiellement dans les feuillets 32C03, 32C04, 32D01, 32D07 et 32D08. Cette unité s’étend, dans la partie sud de l’Abitibi, sur une distance de ~130 km, depuis le lac Guéguen à l’est jusqu’à la rivière Bassignac vers l’ouest. Il couvre une superficie de ~725 km2. L’épaisseur de l’empilement volcanique varie entre 8000 et 10 000 m, si l’on ne considère pas les duplications par failles.

Datation

Les roches volcaniques du Groupe de Malartic, dont les âges varient entre 2714 ±2 Ma (Formation de La Motte-Vassan) et 2703,4 ±1,1 Ma (Formation de Jacola), se sont mises en place dans un intervalle de temps relativement court de ~11 Ma (Pilote et al., 1999b). Les âges des roches volcaniques les plus récentes du secteur de Val-d’Or, appartenant au Groupe de Louvicourt, proviennent des volcanites felsiques de la Formation Val-d’Or (2705 à 2703 Ma) et de la Formation d’Héva (2705 à 2698 Ma). Le passage d’une vaste plate-forme tholéiitique ultramafique-mafique (représentée par le Groupe de Malartic) à un arc constitué de volcanites intermédiaires à felsiques calco-alcalines (Formation de Val-d’Or) et finalement à une succession de basaltes tholéiitiques d’arc (Formation d’Héva) s’est produit sur une période de ~16 Ma entre 2714 ±2 (Formation de La Motte-Vassan) et 2698,2 ±0,8 Ma (Formation d’Héva; Guay et al., 2018).

L’âge du volcanisme de la Formation de La Motte-Vassan (2714 ±2 Ma) a été obtenu à partir d’un tuf felsique dans le secteur de la mine Marbridge (échantillon VD-1997-01). Un autre échantillon de tuf felsique dans le même secteur (échantillon 2013-VL-0317A) a fourni l’âge de cristallisation de 2724,2 ±1,7 Ma. Cet âge semble trop ancien et incompatible avec l’évolution géologique de la région. Il s’agit possiblement d’un âge hérité puisque l’échantillon ne contenait pas de zircon juvénile (David, rapport interne inédit). L’âge minimal de la Formation de La Motte-Vassan (2708,2 ±2,2 Ma) a été établi en datant un dyke tonalitique (échantillon 2013-VL-0298A) qui coupe des basaltes coussinés déformés en molaires. Ce dyke est également déformé, mais de façon moins intense que les volcanites mafiques encaissantes.

Deux datations ont été effectuées dans la Formation de Dubuisson avec des âges de 2713 Ma (échantillon Bonnefond-2A) et de 2708 +1,6/-1,4 Ma (échantillon PP-06-89). L’échantillon Bonnefond-2A (tuf à lapillis rubané de composition andésitique fortement carbonaté), qui ne contenait que des zircons mal formés, a fourni un âge de faible qualité. L’âge de 2708 +1,6/-1,4 Ma (tuf felsique) est donc le seul fiable pour dater le volcanisme de la Formation de Dubuisson.

L’âge obtenu pour la partie supérieure de la Formation de Jacola, soit 2703,8 ±1,3 Ma (échantillon SGNO-1999-03), provient de l’indice Union Gold (décapage D) situé immédiatement au sud du Batholite de Bourlamaque. Dans le passé, un échantillon de volcanoclastites recueilli sur ce site s’était vu attribué par erreur un âge de 2706 ±1 Ma (Pilote et al., 2000) en raison d’une confusion avec un autre échantillon. L’âge de 2703,8 ±1,3 Ma indique que ces tufs andésitiques de la Formation de Jacola sont contemporaines de la mise en place des unités basales de la Formation de Val-d’Or. Cette contemporanéité appuie l’idée d’une interdigitation probable entre la partie sommitale de la Formation de Jacola et la partie basale de la Formation de Val-d’Or. Une telle interprétation est d’ailleurs appuyée par la signature géochimique des roches volcaniques basaltiques à faible teneur en titane de la partie inférieure de la Formation de Val-d’Or qui sont interlitées avec les basaltes de la Formation de Jacola de composition comparable. Ce synchronisme du volcanisme mafique et felsique pourrait indiquer que les larges empilements volcaniques ultramafiques typique de la partie inférieure du Malartic auraient pu générer des cellules hydrothermales de grandes dimensions associées potentiellement à des contextes de gisements de sulfures massifs volcanogènes (Pilote et al., 1999a).

Globalement, les âges des formations de Jacola, Val-d’Or et Héva indiquent que celles-ci sont solidaires et même quasi synchrones à certains égards, bien qu’elles forment une succession stratigraphique continue. Les contacts entre ces unités sont concordants et localement transitionnels. L’âge de la Formation d’Héva et la présence dans celle-ci d’unités de brèches polymictes composées de fragments provenant de l’érosion de la Formation de Val-d’Or impliquent une mise en place d’une série d’édifices volcaniques plutôt qu’une relation purement structurale ou tectonique entre ces formations (Pilote et al., 1999b).

D’autre part, il est aussi pertinent d’examiner la relation temporelle entre la Formation d’Héva et le Pluton de Bourlamaque. L’âge de ce pluton, 2700 ±1 Ma (Wong et al., 1991), indique que cette intrusion pourrait représenter les restes d’une chambre magmatique synvolcanique contemporaine à la Formation d’Héva ou encore à la partie supérieure de la Formation de Val-d’Or, mais non à la base de celle-ci (âge de ~2704 Ma). Cette chambre magmatique a probablement alimenté un vaste complexe volcanique central constitué de plusieurs centres volcaniques plus petits. Des complexes volcaniques récents et comparables, tels ceux des Antilles ou de l’arc d’Izu-Bonin, forment de manière caractéristique des chaînes de centres volcaniques submergés ou d’îles séparés de 20 à 50 km (Dimroth et al., 1982; Riggs et Busby-Spera, 1990; Pilote et al., 1999b; Daigneault et al., 2004).

Après la mise en place des roches volcaniques, se sont déposées des roches sédimentaires épiclastiques qui forment maintenant la Formation de Lac Caste (2691 ±8 Ma; Feng et Kerrich, 1991), les groupes de Kewagama (2687 Ma; Davis, 1991), de Cadillac (2688 Ma; Davis, 1991) et de Pontiac (2683 ±1 Ma; Mortensen et Card, 1993).

L’âge des volcanites du Groupe de Blake River, compris entre 2703 Ma et 2698 Ma dans le secteur de Rouyn-Noranda (Nunes et Jensen, 1980; Mortensen, 1993), est comparable à celui de la Formation d’Héva. Toutefois, les relations stratigraphiques entre les roches du Groupe de Malartic et les volcanites des groupes de Piché et de Blake River ne sont pas clairement établies en raison du caractère faillé des contacts entre ces grands ensembles lithologiques (Pilote et al., 2000).

| Unité | Numéro d’échantillon | Système isotopique | Minéral | Âge de cristallisation (Ma) | (+) | (-) | Référence(s) | Interprétation sommaire de l’âge |

| Formation de La Motte-Vassan (nAmv7) | VD-1997-01 (tuf felsique de la mine Marbridge) | U-Pb | Zircon | 2714 | 2 | 2 | rapport interne inédit cité dans Pilote et al., 1999b | Âge du volcanisme de la Formation de La Motte- Vassan |

| Formation de Dubuisson (nAdu5) | PP-06-89 (dacite et volcanoclastite felsique à intermédiaire) | U-Pb | Zircon | 2708 | 1,6 | 1,4 | Pilote et al., 2009 | Âge du volcanisme de la Formation de Dubuisson |

| Formation de Jacola (nAja3) | SGNO-1999-03 (tuf intermédiaire) | U-Pb | Zircon | 2703,4 | 1,1 | 1,1 | rapport interne inédit cité dans Pilote et al., 1999b | Âge du volcanisme de la Formation de Jacola |

Relation(s) stratigraphique(s)

La séquence stratigraphique de la région de Val-d’Or–Malartic est divisée en deux unités distinctes en fonction principalement du type de volcanisme et de l’environnement paléogéographique des édifices volcaniques.

Le Groupe de Malartic (formations de La Motte-Vassan, de Dubuisson et de Jacola) représente la base de la séquence stratigraphique du secteur de Val-d’Or–Malartic. Il est surmonté par les roches du Groupe du Louvicourt (formations de Val-d’Or et d’Héva). Le contact entre les formations de Jacola et de Val-d’Or est graduel, reflétant le passage d’un volcanisme mafique-ultramafique tholéiitique vers un volcanisme intermédiaire à felsique plus explosif variant en composition de tholéiitique, à transitionnel et finalement calco-alcalin (Mueller et al., 1996; Pilote et al., 2000; Daigneault et al., 2004; Scott et al., 1999a, 1999b, 2002, Scott, 2005).

Une discontinuité stratigraphique et structurale a été identifiée dans le secteur du lac Malartic (indice Rive du Lac Malartic; Guay et al., 2016; Guay, 2018). La Faille de Rivière-Héva, considérée comme l’une des failles majeures de la Sous-province de l’Abitibi, est responsable d’une inversion stratigraphique qui juxtapose une unité plus vieille (Formation de Dubuisson, 2708 Ma; Pilote et al., 2007), au sud, à une unité plus jeune (Formation d’Héva, 2705 à 2698 Ma; Pilote et al., 1999; Davis et al., 2015; Augland et al., 2016; Guay et al., 2018; David, 2019), au nord. Cette structure est interprétée comme une zone de chevauchement.

Une discontinuité stratigraphique et structurale a été identifiée dans le secteur du lac Malartic (indice Rive du Lac Malartic; Guay et al., 2016; Guay, 2018). La Faille de Rivière-Héva, considérée comme l’une des failles majeures de la Sous-province de l’Abitibi, est responsable d’une inversion stratigraphique qui juxtapose une unité plus vieille (Formation de Dubuisson, 2708 Ma; Pilote et al., 2007), au sud, à une unité plus jeune (Formation d’Héva, 2705 à 2698 Ma; Pilote et al., 1999; Davis et al., 2015; Augland et al., 2016; Guay et al., 2018; David, 2019), au nord. Cette structure est interprétée comme une zone de chevauchement.

Les roches du Groupe de Malartic sont coupées par plusieurs masses intrusives imposantes, tels le Batholite synvolcanique de Bourlamaque, les batholites de La Corne et de Preissac et par des intrusions de volume plus restreint tels le Pluton de Snowshoe, l’Intrusion de l’Île Siscoe, les plutons de Chassignolle, de La Pause et de La Pause Sud.

Les roches du Groupe de Malartic sont toutes traversées par des dykes de diabase d’âge protérozoïques.

Paléontologie

Ne s’applique pas.

Références

ALSAC, C., 1971. Caractérisation pétrologique et géochimique des formations paléovolcaniques minéralisées d’après l’exemple des régions de Val-d’Or et Weedon-Thetford. MRN; DP 096, 166 pages, 2 plans.

AUGER, P.E., 1940a. Rapport préliminaire sur la région de Siscoe. MRN; RP 149, 16 pages, 2 plans.

AUGER, P.E., 1940b. Rapport préliminaire sur le canton de Bourlamaque, partie sud-est, comté d’Abitibi. MRN; RP 154, 11 pages, 1 plan.

AUGER, P.E., 1947. Région de la mine Siscoe, cantons de Dubuisson et de Vassan, comté d’Abitibi-Est. MRN; RG 017, 56 pages, 1 plan.

AUGLAND, L.E., DAVID, J., PILOTE, P., LECLERC, F., GOUTIER, J., HAMMOUCHE, H., LAFRANCE, I., TALLA TAKAM, F., DESCHENES, P.-L., GUEMACHE, M.A., 2016. Datations U-Pb dans les provinces de Churchill et du Supérieur effectuées au GEOTOP en 2012-2013. MERN, GEOTOP; RP 2015-01, 43 pages.

BABINEAU, J., 1983. Carte géologique et structurale de la région du lac Malartic. MRN; DP-83-30, 1 plan.

BABINEAU, J., 1985. Géologie de la région de La Motte, Abitibi. MRN; ET 84-03, 23 pages, 2 plans.

BANCROFT, J. A., 1912. Rapport sur la géologie et les richesses minières de la région des lacs Kewagama et Keekeek. Dans : Rapport sur les opérations minières dans la province de Québec durant l’année 1911. Ministère de la Colonisation, des Mines et des Pêcheries, Québec; OM 1911, pages 175-229.

BEAUDOIN, A., HUBERT, C., TRUDEL, P., PERRAULT, G., 1987. Géologie du projet Callahan, cantons de Vassan et de Dubuisson – District de Val-d’Or. MRN; MB 87-48, 44 pages.

BELL, L.V., 1931. Région de la carte de Cadillac-centre, comté d’Abitibi, partie B. MRN; RASM 1930-B1, 19 pages, 1 plan.

BELL, L.V., 1936a. Partie nord de la région de Dubuisson, comté d’Abitibi. MRN; RASM 1935-B1, 71 pages, 7 plans.

BELL, L.V., 1936b. Rapport préliminaire de la partie nord du canton de Dubuisson, comté d’Abitibi. MRN; RP 102, 13 pages.

BELL, A.M., 1933. La région de la rivière Assup et gisements minéraux des cantons de Vauquelin et de Tiblemont, comté d’Abitibi. MRN; RASM 1932-B2, 42 pages, 1 plan.

BELL, A.M., BELL, L.V., 1932. Régions des sources de la rivière Bell avec détails des gîtes aurifères de Pascalis et de Louvicourt, comté d’Abitibi. MRN; RASM 1931-B2, 86 pages, 2 plans.

BELL, A.M., BELL, L.V., 1934. La région de Senneterre, comté d’Abitibi. MRN; RASM 1933-B, 98 pages, 1 plan.

BEULLAC, R., IMREH, L., 1987. Géologie du secteur de Preissac-La Pause-Cléricy (Abitibi). MRN; ET 86-03, 44 pages, 1 plan.

BRETT, P.R., 1960. Rapport préliminaire sur le quart sud-est du canton de La Motte et le sud-ouest du canton de La Corne, district électoral d’Abitibi-Est. MRN; RP 428, 16 pages, 2 plans.

BRETT, P.R., JONES, R.E., LATULIPPE, M., LEUNER, W.R., 1976. Canton de La Motte. MRN; RG 160, 164 pages, 1 plan.

DAVIS, D.W., MOUKHSIL, A., LAFRANCE, I., HAMMOUCHE, H., GOUTIER, J., PILOTE, P., TALLA TAKAM, F., 2015. Datations U-Pb dans les provinces du Supérieur, de Churchill et de Grenville effectuées au JSGL en 2012-2013. MERN; RP 2014-07, 56 pages.

DAVID, J., 2019. Datations U-Pb dans les provinces du Supérieur et de Churchill effectuées au GEOTOP en 2014-2015. MERN, GEOTOP; MB 2019-03, 24 pages.

DENIS, B.T., 1939. RAPPORT PRELIMINAIRE DE LA PARTIE CENTRALE DU CANTON DE LOUVICOURT, COMTE D’ABITIBI. MRN; RP 126, 4 pages.

DESROCHERS, J.-P., HUBERT, C., PILOTE, P., 1996a. Géologie de la région de Val-d’Or – Malartic, Abitibi-Est. MRN; ET 96-01, 133 pages.

DESROCHERS, J.-P., HUBERT, C., PILOTE, P., 1996b. Géologie de la région de Val-d’Or – Malartic, Abitibi-Est. MRN; MB 96-01, 3 plans.

DESROCHERS, J.P., HUBERT, C., PILOTE, P., 1993. GEOLOGIE DU SECTEUR DU LAC DE MONTIGNY (PHASE 3) – REGION DE VAL-D’OR -. MRN; MB 93-15, 19 pages, 2 plans.

DESROCHERS, J.P., PILOTE, P., HUBERT, C., 1991a. GEOLOGIE DE LA REGION DU LAC DE MONTIGNY VAL-D’OR (PHASE I) – RAPPORT INTERIMAIRE -. MRN; MB 91-02, 20 pages, 3 plans.

DESROCHERS, J.P., HUBERT, C., PILOTE, P., 1991b. GEOLOGIE DU SECTEUR DU LAC DE MONTIGNY (PHASE 2) – REGION DE VAL-D’OR -. MRN; MB 91-24, 9 pages, 2 plans.

DUGAS, J., HOGG, W.A., 1959. Quart sud-ouest du canton de Duprat, comté de Rouyn-Noranda. MRN; DUPRAT SO, 1 plan.

DUGAS, J., HOGG, W.A., 1960. Quart nord-ouest du canton de Beauchastel, comté de Rouyn-Noranda. MRN; BEAUCHASTEL NO, 1 plan.

GAUDREAU, R., LACOSTE, P., ROCHELEAU, M., 1986. Géologie et gîtologie du secteur de Louvicourt – Vauquelin – Abitibi. MRN; MB 86-67, 152 pages, 1 plan.

GAUDREAU, R., LACOSTE, P., ROCHELEAU, M., 1987. Géologie des cantons de Vauquelin, de Pershing et de Haig – Abitibi-Est. MRN; DP-87-01, 2 plans.

GAUDREAU, R., ROCHELEAU, M., PERRIER, B., 1988. Géologie du gisement aurifère de Brosnor – région de Val-d’Or. MRN, Université Laval; MB 88-33, 31 pages.

GERMAIN, M., 1972. Géologie du canton Vauquelin (comte d’Abitibi-Est). MRN; DP 108, 59 pages, 4 plans.

GUAY, F., PILOTE, P., DAIGNEAULT, R., 2015. Minéralisation aurifère et déformation sur l’indice Malartic Lake Shore, Sous-province de l’Abitibi, Québec. MERN, UQAC; MB 2015-14, 50 pages.

GUAY, F., PILOTE, P., DAIGNEAULT, R., 2016. Minéralisation aurifère filonienne et déformation de l’indice Rive du Lac Malartic, Sous-province de l’Abitibi, Québec. MERN, UQAC; MB 2017-03, 78 pages.

HAWLEY, J.E., 1931. Gisements d’or et de cuivre des cantons de Dubuisson et Bourlamaque, comté d’Abitibi, Partie C. MRN; RASM 1930-C1, 114 pages, 2 plans.

IMREH, L., 1972. Le sillon serpentinitique de La Motte, comté d’Abitibi-Est. MRN; DP 215, 13 pages, 1 plan.

IMREH, L., 1974a. L’esquisse géologique du sillon serpentinitique archéen de La Motte-Vassan. MRN; DP 232, 9 pages, 1 plan.

IMREH, L., 1975. Application des propriétés géochimiques des coulées serpentinitiques à la recherche prévisionnelle des gisements de la géophase ultrabasique – ultramafique: étude du sillon de La Motte-Vassan. MRN; DP 297, 36 pages, 1 plan.

IMREH, L., 1976a. Nouvelle lithostratigraphie à l’ouest de Val-d’Or et son incidence gîtologique (comté d’Abitibi-Est). MRN; DPV 349, 80 pages, 1 plan.

IMREH, L., 1976b. Annexe à la publication DPV-349 intitulée « Nouvelle lithostratigraphie à l’ouest de Val-d’Or » – Excursion de l’I.C.M. en août 1976. MRN; DPV 361, 92 pages.

IMREH, L., 1978. Album photographique de coulées méta-ultramafiques sous-marines archéennes dans le Sillon de La Motte-Vassan. MRN; V 006, 137 pages.

IMREH, L., 1984. Sillon de La Motte-Vassan et son avant-pays méridional: synthèse volcanologique, lithostratigraphique et gîtologique. MRN; MM 82-04, 85 pages, 3 plans.

IMREH, L., 1990. Notes accompagnant les cartes préliminaires au 1:15 840 de l’Abitibi-Est méridional – Projet de gîtologie prévisionnelle – Coupure 32C/04. MRN; MB 90-36, 19 pages, 4 plans.

IMREH, L., 1991a. Notes accompagnant les cartes préliminaires au 1:15 840 de l’Abitibi-Est méridional – Projet de gîtologie prévisionnelle – Coupure 31N/13. MRN; MB 90-40, 17 pages, 1 plan.

IMREH, L., 1991b. Notes accompagnant les cartes préliminaires au 1:15 840 de l’Abitibi-Est méridional – Projet de gîtologie prévisionnelle – Coupure 32C/05 W. MRN; MB 90-39, 18 pages, 2 plans.

IMREH, L., 1991c. Notes accompagnant les cartes préliminaires au 1:15 840 de l’Abitibi-Est méridional – Projet de gîtologie prévisionnelle – Coupure 32D/01. MRN; MB 90-37, 19 pages, 4 plans.

IMREH, L., 1991d. Notes accompagnant les cartes préliminaires au 1:15 840 de l’Abitibi-Est méridional – Projet de gîtologie prévisionnelle – Coupure 32D/08E. MRN; MB 90-38, 21 pages, 2 plans.

IMREH, L., TRUDEL, P., 1989. Considérations typologiques et métallogéniques sur des gisements aurifères du district de Val-d’Or. MRN; MB 89-63, 219 pages, 2 plans.

INGHAM, W.N., 1950a. Quart nord-est du canton de Malartic, comté d’Abitibi-Est. MRN; MALARTIC NE, 1 plan.

INGHAM, W.N., 1950b. Quart nord-ouest du canton de Malartic, comté d’Abitibi-Est. MRN; MALARTIC NO, 1 plan.

INGHAM, W.N., 1950c. Quart sud-ouest du canton de Malartic, comté d’Abitibi-Est. MRN; MALARTIC SO, 1 plan.

INGHAM, W.N., 1952a. Quart nord-est du canton de Dubuisson, comté d’Abitibi-Est. MRN; DUBUISSON NE, 1 plan.

INGHAM, W.N., 1952b. Quart sud-est du canton de Senneville, comté d’Abitibi-Est. MRN; SENNEVILLE SE, 1 plan.

INGHAM, W.N., 1952c. Quart sud-est du canton de Vassan, comté d’Abitibi-Est. MRN; VASSAN SE, 1 plan.

INGHAM, W.N., 1952d. Quart sud-ouest du canton de Senneville, comté d’Abitibi-Est. MRN; SENNEVILLE SO, 1 plan.

INGHAM, W.N., 1952e. Quart sud-ouest du canton de Vassan, comté d’Abitibi-Est. MRN; VASSAN SO, 1 plan.

INGHAM, W.N., 1953. Quart nord-est du canton de Fournière, comté d’Abitibi-Est. MRN; FOURNIERE NE, 1 plan.

INGHAM, W.N., 1954. Quart nord-ouest du canton de Dubuisson, comté d’Abitibi-Est. MRN; DUBUISSON NO, 1 plan.

LACOSTE, P., GAUDREAU, R., 1986. Canton de Vauquelin et de Pershing, Abitibi-Est. MRN; DP-85-32, 1 plan.

LATULIPPE, M., 1955a. Quart sud-est du canton de Tiblemont, comté d’Abitibi-Est. MRN; TIBLEMONT SE, 1 plan.

LATULIPPE, M., 1955b. Quart sud-ouest du canton de Tiblemont, comté d’Abitibi-Est. MRN; TIBLEMONT SO, 1 plan.

LATULIPPE, M., 1956. Quart nord-ouest du canton de Tiblemont, comté d’Abitibi-Est. MRN; TIBLEMONT NO, 1 plan.

LATULIPPE, M., 1962. Quart nord-est du canton de Bourlamaque, comté d’Abitibi-Est. MRN; BOURLAMAQUE NE, 1 plan.

LATULIPPE, M., 1976. Excursion géologique: la région de Val-d’Or – Malartic – Excursion géologique de l’I.C.M. en août 1976. MRN; DPV 367, 129 pages.

LEUNER, W.R., 1959. Rapport préliminaire sur la moitié ouest du canton de La Motte, district électoral d’Abitibi-Est. MRN; RP 405, 14 pages, 2 plans.

MacINTOSH, J.A., 1970. Geology of north half of Clericy township. MRN; DP 043, 59 pages, 2 plans.

MacINTOSH, J.A., 1977. Canton de Cléricy (1/2 N). MRN; RG 180, 106 pages, 2 plans.

McDOUGALL, D.J., 1951. Quart sud-ouest du canton de Pascalis, comté d’Abitibi. MRN; PASCALIS SO, 1 plan.

MUELLER, W., PILOTE, P., 1999. Évolution et contexte géodynamique du Bloc de Malartic, Zone Volcanique Sud, sous-Province de l’Abitibi. Ministère des Ressources naturelles du Québec; DV 99-03, page 20.

PERRAULT, G., 1987. Géologie de la mine Kiena – District de Val-d’Or. MRN, IREM; MB 87-49, 119 pages.

O’NEILL, J.J., 1935. LA MINE D’OR CANADIAN MALARTIC, COMTE D’ABITIBI, PARTIE B. MRN; RASM 1934-B2, 37 pages, 2 plans.

PILOTE, P., 2013. Géologie – Malartic. MRN; CG-32D01D-2013-01, 1 plan.

PILOTE, P., 2014. Géologie – La Motte. MRN; CG-32D08B-2014-01, 1 plan.

PILOTE, P., 2015a. Géologie – Lac Caste. MERN; CG-32D07D-2015-01, 1 plan.

PILOTE, P., 2015b. Géologie – La Corne. MERN; CG-32C05A-2015-01, 2 plans.

PILOTE, P., 2015c. Géologie – Lac De Montigny. MERN; CG-32C04C-2015-01, 2 plans.

PILOTE, P., 2015d. Géologie – Val-d’Or. MERN; CG-32C04A-2015-01, 2 plans.

PILOTE, P., MUELLER, W., MOORHEAD, J., SCOTT, C., LAVOIE, S., 1997. Géologie, volcanologie et lithogéochimie des Formations de Val-d’Or et Héva, district de Val-d’Or, sous-Province de l’Abitibi. Dans : Vers de nouvelles découvertes, Séminaire d’information sur la recherche géologique, Programme et résumés 1997. MRN; DV 97-03, page 47.

PILOTE, P., MUELLER, W., SCOTT, C., LAVOIE, S., CHAMPAGNE, C., MOORHEAD, J., 1998b. Volcanologie de la Formation Val-d’Or et du Groupe de Malartic, sous-Province de l’Abitibi: contraintes géochimiques et géochronologiques. Dans :Vers de nouvelles découvertes : le nord et ses ressources, Séminaire d’information sur la recherche géologique Programme et résumés 1998. MRN; DV 98-05, page 48.

PILOTE, P., SCOTT, C., MUELLER, W., LAVOIE, S., RIOPEL, P., 1999a. Géologie des Formations Val-d’Or, Héva et Jacola – nouvelle interprétations du Groupe de Malartic. Dans : Explorer au Québec : le défi de la connaissance, Séminaire d’information sur la recherche géologique, Programme et résumés 1999. MRN; DV 99-03, page 19.

PILOTE, P., BEAUDOIN, G., CHABOT, F., CREVIER, M., DESROCHERS, J. P., GIOVENAZZO, D., LAVOIE, S., MOORHEAD, J., MUELLER, W., PELZ, P., ROBERT, F., SCOTT, C., TREMBLAY, A., VOROBIEV, L., 2000. Géologie de la région de Val-d’Or, sous-province de l’Abitibi – Volcanologie physique et évolution métallogénique. MRN; MB 2000-09, 116 pages.

PILOTE, P., McNICOLL, V., DAIGNEAULT, R., MOORHEAD, J. 2007. Géologie de la partie Ouest du Groupe de Malartic et corrélations à l’échelle de la Ceinture de l’Abitibi. Résumés des conférences et des photoprésentations, Québec Exploration 2007. MRNF; DV 2007-04, pages 16-17.

PILOTE, P., McNICOLL, V., DAIGNEAULT, R., MOORHEAD, J., 2009. Géologie et nouvelles corrélations dans la partie ouest du Groupe de Malartic et dans le Groupe de Kinojévis, Québec. Dans : Programme de conférences, Congrès Abitibi Cuivre 2009. MRNF; MB 2009-09, pages 55-59.

PILOTE, P., LACOSTE, P., BEDEAUX, P., 2017a. Géologie – Val-Senneville. MERN; CG-2016-14, 2 plans.

PILOTE, P., LACOSTE, P., 2017b. Compilation géologique – Lac De Montigny. MERN; CG-2016-13, 2 plans.

PILOTE, P., LACOSTE, P., BEDEAUX, P., LIENARD, A., 2017c. Compilation géologique – Rivière Bourlamaque. MERN; CG-2016-12, 2 plans.

PILOTE, P., LACOSTE, P., 2017d. Compilation géologique – Val-d’Or. MERN; CG-2016-11, 2 plans.

PILOTE, P., LACOSTE, P., GUEMACHE, M. A., 2017e. Géologie – Lac Tiblemont. MERN; CG-2016-10, 2 plans.

PILOTE, P., MARLEAU, J., DAVID, J., 2019. Géologie de la région de Barraute, Sous-province de l’Abitibi, région de l’Abitibi-Témiscamingue, Québec, Canada. MERN; BG 2019-06.

ROCHELEAU, M., HÉBERT, R., LACOSTE, P., RACINE, M., GAUDREAU, R., ST-JULIEN, P., 1997. Synthèse stratigraphique, paléogéographique et gîtologique : cantons de Vauquelin, Pershing, Haig et parties des cantons de Louvicourt, Pascalis et Denain. MRN; MB 97-11, 230 pages, 9 plans.

ROCHELEAU, M., HÉBERT, R., ST-JULIEN, P., GAUDREAU, R., PERRIER, B., LACOSTE, P., 1987. Synthèse stratigraphique, paléogéographique et gîtologique du secteur de Vauquelin, de Pershing et de Haig – Rapport intérimaire. MRN; MB 87-52, 170 pages, 2 plans.

SAUVÉ, P., 1985a. Géologie de la mine d’or Akasaba – Région de Val-d’Or. MRN, IREM; MB 85-40, 52 pages.

SAUVÉ, P., 1985b. Géologie de la mine d’or Louvicourt Goldfield – Région de Val-d’Or. MRN, IREM; MB 85-43, 36 pages, 1 plan.

SAUVÉ, P., 1985c. Géologie de la mine d’or Shawkey, Val-d’Or, Québec. MRN, IREM; MB 85-17, 36 pages.

SAUVÉ, P., 1987. Géologie des propriétés de Malartic Hygrade et de Black Cliff – Région de Malartic. MRN, IREM; MB 87-50, 53 pages.

SCOTT, C., MUELLER, W., PILOTE, P., 1999a. Stratigraphie et paléogéographie de la partie sud du Bloc de Malartic, région de Val-d’Or, sous-Province de l’Abitibi. Dans : Explorer au Québec : le défi de la connaissance, Séminaire d’information sur la recherche géologique, Programme et résumés 1999. MRN; DV 99-03, page 18.

SCOTT, C.R., MUELLER, W., PILOTE, P., 1999b. PHYSICAL VOLCANOLOGY OF THE SOUTHERN MALARTIC GROUP. rapport statutaire soumis au gouvernement du Québec; GM 64458, 107 pages, 4 plans.

SHARPE, J.I., 1968. Canton de Louvicourt, comté d’Abitibi-Est. MRN; RG 135, 64 pages, 4 plans.

TOLMAN, C., 1939. RAPPORT PRELIMINAIRE DE LA MOITIE OCCIDENTALE DU CANTON DE VAUQUELIN. MRN; RP 128, 6 pages.

TOLMAN, C., 1940. Partie ouest du canton de Vauquelin, comté d’Abitibi. MRN; RG 006, 31 pages, 2 plans.

TRUDEL, P., 1985a. Géologie de la mine Perron – Région de Val-d’Or. MRN, IREM; MB 85-39, 39 pages.

TRUDEL, P., 1985b. Géologie de la mine Siscoe, Val-d’Or, Québec. MRN, IREM; MB 85-18, 48 pages.

TRUDEL, P., 1985c. Géologie de la mine Sullivan, Val-d’Or, Québec. MRN, IREM; MB 85-16, 44 pages.

TRUDEL, P., SAUVÉ, P., 1989. Métallogénie de l’or dans le secteur de Malartic: état des connaissances. MRN, IREM-MERI, École Polytechnique; MB 89-10, 384 pages.

VAN DE WALLE, M., MORAVEK, P., 1971. Rapport préliminaire sur le quart sud-ouest du canton de La Pause. MRN; DP 094, 22 pages, 1 plan.

VOGEL, D.E., 1971. Geology of Villebon township and the north part of Freville township, Abitibi-East and Pontiac counties. MRN; DP 080, 104 pages, 6 plans.

Autres publications

BAILEY, E.B., McCALLIEN, W.J., 1953. Serpentine Lavas, the Ankara Melange and the Anatolian Thrust. Transactions of the Royal Society of Edinburgh; volume 62, pages 403-442. https://doi.org/10.1017/S0080456800009340

BELL, R., 1900. Report on the geology of the basin of Nottaway River with a map of the region. Geological Survey of Canada; Annual Report volume 13, 11 pages, 1 sheet. https://doi.org/10.4095/295061

COOKE, H.C., JAMES, W.F., MAWDSLEY, J.B., 1933. Géologie et gisements minéraux de la région de Rouyn-Harricanaw (Québec). Commission géologique du Canada; Mémoire 166, 333 pages, 1 carte.

CHOWN, E.H., DAIGNEAULT, R., MUELLER, W., MORTENSEN, J.K., 1992. Tectonic evolution of the Northern Volcanic Zone, Abitibi belt, Quebec. Canadian Journal of Earth Sciences; volume 29, pages 2211-2225. https://doi.org/10.1139/e92-175

DAIGNEAULT, R., MUELLER W.U., CHOWN, E.H., 2002. Oblique Archean subduction: accretion and exhumation of an oceanic arc during dextral transpression, Southern Volcanic Zone, Abitibi Subprovince, Canada. Precambrian Research; volume 115, pages 261-290. doi.org/10.1016/S0301-9268(02)00012-8.

DAIGNEAULT, R., MUELLER W.U., CHOWN, E.H., 2004. Abitibi greenstone belt plate tectonics: the diachronous history of arc development, accretion and collision. In: The Precambrian Earth: Tempos and Events (Eriksson, P.G., Altermann, W., Nelson, D.R., Mueller, W.U., Catuneanu, O., editors). Elsevier; Developments in Precambrian Geology volume 12, pages 88-103.

DAVIS, D.W., 1991. Age constraints on deposition and provenance of Archean sediments in the Southern Abitibi and Pontiac subprovinces from U-Pb analyses od detrital zircons. Association Géologique du Canada, Association Minéralogique du Canada, Programme et Résumé, Toronto, vol. 16, page A29.

DESROCHERS, J-P., HUBERT, C., LUDDEN, J.N., PILOTE, P., 1993. Accretion of Archean oceanic plateau fragments in the Abitibi, greenstone belt, Canada. Geology, volume 21 (5), pages 451–454. https://doi.org/10.1130/0091-7613(1993)021<0451:AOAOPF>2.3.CO;2

DE STEFANI, C., 1876. Le rocce serpentinose della Garfagnana. Bollettino della Società geologica italiana; volume 7, pages 16–31.

DIMROTH, E., IMREH, L., ROCHELEAU, M., GOULET, N., 1982. Evolution of the southcentral segment of the Archean Abitibi belt, Quebec. Part I: stratigraphy and paleogeographic model. Canadian Journal of Earth Sciences; volume 19, pages 1729-1758. https://doi.org/10.1139/e82-154

DIMROTH, E., IMREH, L., GOULET, N., ROCHELEAU, M., 1983a. Evolution of the south-central segment of the Archean Abitibi belt, Quebec. Part II: tectonic evolution and geomechanical model. Canadina Journal of Eart Sciences; volume 20, pages 1355-1373. https://doi.org/10.1139/e83-124

DIMROTH, E., IMREH, L., GOULET, N., ROCHELEAU, M., 1983b. Evolution of the south-central segment of the Archean Abitibi belt, Quebec. Part III: plutonic and metamorphic evolution and geotectonic model. Canadian Journal of Earth Sciences; volume 20, pages 1374-1388. https://doi.org/10.1139/e83-125

FENG, R., KERRICH, R., 1991. Single zircon age constraints on the tectonic juxtaposition of the Archean Abitibi greenstone belt and Pontiac Subprovince, Quebec, Canada. Geochimica et Cosmochimica Acta; volume 55, pages 3437- 3441. https://doi.org/10.1016/0016-7037(91)90502-V

GUAY, F., 2018. Minéralisation aurifère et déformation de l’indice aurifère « rive du lac Malartic », Sous-province de l’Abitibi. Université du Québec à Chicoutimi; mémoire de maîtrise, 136 pages. Bibliothèque UQAC.

GUAY, F., PILOTE, P. DAIGNEAULT, R., McNICOLL, V., 2018. Early gold-bearing quartz veins within the Rivière-Héva fault zone, Abitibi subprovince, Quebec, Canada. Canadian Journal of Earth Sciences; volume 55, pages 1139–1157. https://doi.org/10.1139/cjes-2018-0029.

GUNNING, H.C., 1937. Région de Cadillac. Geological Survey of Canada; Memoir 206, 86 pages, 6 sheets. https://doi.org/10.4095/119959

GUNNING, H.C., AMBROSE, J.W., 1939. The Timiskaming-Keewatin problem in the Rouyn-Harricanaw region, north-western Quebec. Transactions of the Royal Society of Canada; volume 33, pages 19-49.

GUNNING, H.C., AMBROSE, J.W., 1942. Malartic area, Quebec. Geological Survey of Canada; Memoir 222, 142 pages, 4 sheets. https://doi.org/10.4095/101604

HUBERT, C., 1990. Geologic framework, evolution and structural setting of gold and base metal deposits of the Abitibi greenstone belt, Canada. In: Gold and Base-Metal Mineralization in the Abitibi Subprovince, Canada, with Emphasis on the Quebec Segment.Ho, S.E., Robert, F, Groves, D.I, editors). The University of Western Australia; Publication No. 24, pages 53-62.

IMREH, L. 1974b. L’utilisation des coulées ultrabasiques dans la recherche minière: esquisse structurale et lithostratigraphique de La Motte (Abitibi-Est, Québec, Canada). Bulletin Volcanologique; volume 38, pages 291–314. https://doi.org/10.1007/BF02599409

IMREH, L., 1979. Lithostratigraphie et roches ultramafiques du secteur de Val-d’Or – Amos. Association géologique du Canada – Association minéralogique du Canada; livret-guide de l’excursion A-4 (Québec 1979), 40 pages.

IMREH, L., 1980. Variations morphologiques des coulées méta-ultramafiques du sillon archéen de La Motte-Vassan. Precambrian Research; volume 12, pages 3-30. https://doi.org/10.1016/0301-9268(80)90021-2

ISSEL, A., MAZZUOLT, L., 1881. Relazione degli studi falti per un rilievo delle masse ofiolitiche nella riviera di Levante. Bollettino della Società geologica italiana; volume12, pages 313–349.

JAMES, W.F., MAWDSLEY, J.B., 1925. Régions de La Motte et de Fournière, comté d’Abitibi (Québec). Commission géologique du Canada; Rapport Sommaire, partie C, pages 37-66.

JAMES, W.F., MAWDSLEY, J.B., 1928. Régions de Fiedmont et de Dubuisson, comté d’Abitibi (Québec). Commission géologique du Canada; Rapport Sommaire 1926, partie C. pages 45-63. https://doi.org/10.4095/297699

JOHNSTON, J.R.E., 1902. Eastern Part of the Abitibi Region, Nipissing District, Ontario. Geological Survey of Canada; Summary Report, pages 130-143.

LATULIPPE, M., 1966. The relationship of mineralization to Precambrian stratigraphy in the Matagami Lake and Val d’Or districts of Quebec. In: Precambrian symposium; the relationship of mineralization to Precambrian stratigraphy in certain mining areas of Ontario and Quebec. Geological Association of Canada; Special Volume 3, pages 21-42.

LUDDEN, J., HUBERT, C., 1986. Geologic evolution of the late Archean Abitibi greenstone belt of Canada. Geology; volume 14, pages 707- 711. https://doi.org/10.1130/0091-7613(1986)14%3C707:GEOTLA%3E2.0.CO;2

LUDDEN, J., HUBERT, C., GARIÉPY, C., 1986. The tectonic evolution of the Abitibi greenstone belt of Canada. Geological Magazine; volume 123, pages 153-166. https://doi.org/10.1017/S0016756800029800

MACHADO, N., GARIÉPY, C., 1994. Géochronologie U-Pb du territoire québécois, la sous-Province de l’Abitibi, cinquième rapport intérimaire: résultats 1993-1994. Ministère des Ressources naturelles, Québec; rapport inédit, 9 pages.

MacLAREN, A.S., 1950. Senneterre, Québec. Geological Survey of Canada; « A » Series Map 997A, 1 sheet, https://doi.org/10.4095/107786

MORTENSEN, J.K., 1993. U-Pb geochronology of the eastern Abitibi Subprovince, part 2: Noranda-Kirkland Lake area. Canadian Journal of Earth Sciences; volume 30, pages 29-41. https://doi.org/10.1139/e93-003

MORTENSEN, J.K., CARD, K.D., 1993. U-Pb age constraints for the magmatic and tectonic evolution of the Pontiac Subprovince, Quebec. Canadian Journal of Earth Sciences; volume 30, pages 1970- 1980. https://doi.org/10.1139/e93-173

MUELLER, W.U., DAIGNEAULT, R., MORTENSEN, J.K., CHOWN, E.H., 1996. Archean terrane docking: upper crust collision tectonics, Abitibi greenstone belt, Quebec, Canada. Tectonophysics; volume 265, pages 127-150.

NORMAN, G.W.H., 1941. Vassan-Dubuisson map-area, Abitibi County, Quebec. Geological Survey of Canada; Paper 41-6, 9 pages, 1 sheet.

NORMAN, G.W.H., 1942a. Eastern part of Dubuisson township. Abitibi county, Quebec. Geological Survey of Canada; Paper 42-9, 2 sheets.

NORMAN, G.W.H., 1942b. Vassan-Dubuisson. Abitibi County, Quebec. Geological Survey of Canada. Paper 42-12, 1 page, 4 sheets.

NORMAN, G.W.H., 1943a. Bourlamaque Township, Abitibi County, Quebec. Geological Survey of Canada; Paper 43-2, 14 pages, 2 sheets.

NORMAN, G.W.H., 1943b. Notes on the structure of the Cadillac-Bourlamaque area, Abitibi county, Quebec. Geological Survey of Canada; Paper 43-6, 4 pages, 1 sheet.

NORMAN, G.W.H., 1944. La Motte map-area, Abitibi County, Quebec. Geological Survey of Canada; Paper 44-9, 13 pages, 2 sheets.

NORMAN, G.W.H., 1946. Major faults, Abitibi region, Quebec. Canadian Institute of Mining and Metallurgy Bulletin; volume 39, pages 129-144.

NORMAN, G.W.H., 1947. Dubuisson-Bourlamaque-Louvicourt Abitibi County Quebec. Geological Survey of Canada; Paper no. 47-20, 1 page, 1 carte https://doi.org/10.4095/108401

NORMAN, G.W.H., 1948. The Malartic-Haig section of the Southern gold belt of Western Quebec. In: Structural geology of Canadian ore deposits. Canadian Institute of Mining and Metallurgy; Jubilee Volume, pages 839-845.

NUNES, P.D., JENSEN, L.S., 1980. Geochronology of the Abitibi metavolcanic belt, Kirkland Lake area – progress report. Ontario Geological Survey; MP-92, pages 40-45.

PANTANELLI, D., 1880. Fossili dei diaspri. Bollettino della Società geologica italiana; volume11, 125 pages.

PETRASCHECK, W.E., 1961. Intrusiver und extrusiver Peridotit-magmatismus in alpinotypen Bereich. Geologische Rundschau ; volume 48, pages 205–217.

PILOTE, P., MOORHEAD, J., MUELLER, W. (éditeurs), 1998a. Développement d’un arc volcanique, la région de Val-d’Or, ceinture de l’Abitibi – volcanologie physique et évolution métallogénique. Association Géologique du Canada – Association Minéralogique du Canada; Guide d’excursion A2, 104 pages.

PILOTE, P., DAVID, D., PARENT, M., MACHADO, N., 1999b. Études géochronologiques dans la région de Val-d’Or. MRN; rapport inédit, 14 pages.

PYKE, D.R., NALDRETT, A.J., ECKSTRAND, O.R., 1973. Archean ultramafic flows in Munro township, Ontario. Geological Society of America Bulletin; volume 84, pages 955-978. https://doi.org/10.1130/0016-7606(1973)84<955:AUFIMT>2.0.CO;2

RIGGS, N.R., BUSBY-SPERA, C.J., 1990. Evolution of a multi-vent volcanic complex within a subsiding arc graben depression: Mount Wrightson Formation, Arizona. Geological Society of America Bulletin; volume 102. pages 114–1135.

SANSFAÇON, R., HUBERT, C., 1990. The Malartic gold district, Abitibi belt, Quebec: Geological setting, structure and timing of gold emplacement at Malartic Gold Fields, Barnat, East Malartic, Canadian Malartic and Sladen Mines. In: La ceinture polymétallique du nord-ouest québécois (Rive, M., Verpaelst, P., Gagnon, Y., Lulin, J-M., Riverin G., Simard, A., editors). Canadian Institute of Mining and Metallugy; Special Volume 43, pages 221-235

SCOTT, C.R., 2005. Physical volcanology, stratigraphy, and lithogeochemistry of an Archean volcanic arc : evolution from plume-related volcanism to arc rifting within the SE Abitibi Greenstone Belt, Val d’Or, Quebec, Canada. Université du Québec à Chicoutimi; thèse de doctorat.

SCOTT, C.R, MUELLER, W.U., PILOTE, P., 2002. Physical volcanology, stratigraphy, and lithogeochemistry of an Archean volcanic arc: Evolution from plume-related volcanism to arc-rifting of SE Abitibi Greenstone Belt, Val d’Or, Canada. Precambrian Research; volume, 115, pages: 223-260. https://doi.org/10.1016/S0301-9268(02)00011-6

TANTON, T.L., 1919. The Harricanaw-Turgeon Basin, northern Quebec. Geological Survey of Canada; Memoir 109, 93 pages, 1 carte.

TOURIGNY, G., 1984. Géologie structurale et métamorphisme des roches précambriennes du Groupe de Kewagama dans la région de Cadillac-Malartic, Abitibi, Québec. Université de Montréal; mémoire de maîtrise, 85 pages.

TOURIGNY, G., HUBERT, C., BROWN, A.C., CRÉPEAU, R., 1988. Structural geology of the Blake River Group at the Bousquet mine, Abitibi, Quebec. Canadian Journal of Earth Sciences; volume 25, pages 581-592 https://doi.org/10.1139/e88-056.

VILJOEN, M.J., VILJOEN, R.P., 1969. The geology and the geochemistry of the lower ultramafic unit of the Onverwacht Group and a proposed new class of igneous rocks. Geological Society of South Africa; Special Publication 2, pages 55-85.

WILSON, W.J., 1907. Exploration along the proposed line of the Transcontinental Railway, Abitibi District. In: Summary report of the Geological Survey Department of Canada for the calendar year 1906. Geological Survey of Canada; Summary Report 1906, pages 119-123.

WONG, L., DAVIS, D.W., KROGH, T.E., ROBERT, F., 1991. U-Pb zircon and rutile chronology of Archean greenstone formation and gold mineralization in the Val d’Or region, Quebec. Earth and Planetary Science Letters; volume 104, pages 325-336. https://doi.org/10.1016/0012-821X(91)90213-2

Citation suggérée

Ministère des Ressources naturelles et de la Forêt (MRNF). Groupe de Malartic. Lexique stratigraphique du Québec. https://gq.mines.gouv.qc.ca/lexique-stratigraphique/province-du-superieur/groupe-de-malartic [cité le jour mois année].

Collaborateurs

|

|

|

|

Première publication |

Anne-Marie Beauchamp, ing., géo., M. Sc. anne-marie.beauchamp@mern.gouv.qc.ca (rédaction) Mehdi A. Guemache, géo., Ph. D. et Philippe Pagé, géo., Ph. D. (coordination); Pierre Pilote, ing., géo., M. Sc. (lecture critique); Simon Auclair, géo., M. Sc. (révision linguistique); André Tremblay (montage HTML). |