Dernière modification : 18 mars 2024

| Auteur(s) : |

Bandyayera et Caron-Côté, 2019

|

| Âge : |

Néoarchéen

|

| Stratotype : |

Aucun

|

| Région type : |

Secteur du lac Voirdye (feuillets SNRC 32O11 et 32O12)

|

| Province géologique : | |

| Subdivision géologique : | |

| Lithologie : | Roches métasédimentaires |

| Catégorie : |

Lithostratigraphique

|

| Rang : |

Formation

|

| Statut : | Formel |

| Usage : | Actif |

Aucune

Historique

Description

La Formation de Voirdye est une unité métasédimentaire principalement constituée de paragneiss dérivé de wacke et d’arénite (nAvrd2). Elle contient aussi des proportions moindres de conglomérats (nAvrd1), de quartzites (nAvrd3), de formations de fer (nAvrd4) et de roches métasomatiques (nAvrd5). Elle représente l’unité principale de la Ceinture volcano-sédimentaire du Lac des Montagnes. Aucune stratigraphie formelle n’a encore été établie, mais dans la région type (environs du lac Voirdye), le conglomérat (nAvrd1) se situe à la base de la séquence sédimentaire, tandis que les roches métasomatiques se trouvent au sommet.

Formation de Voirdye 1 (nAvrd1) : Conglomérat

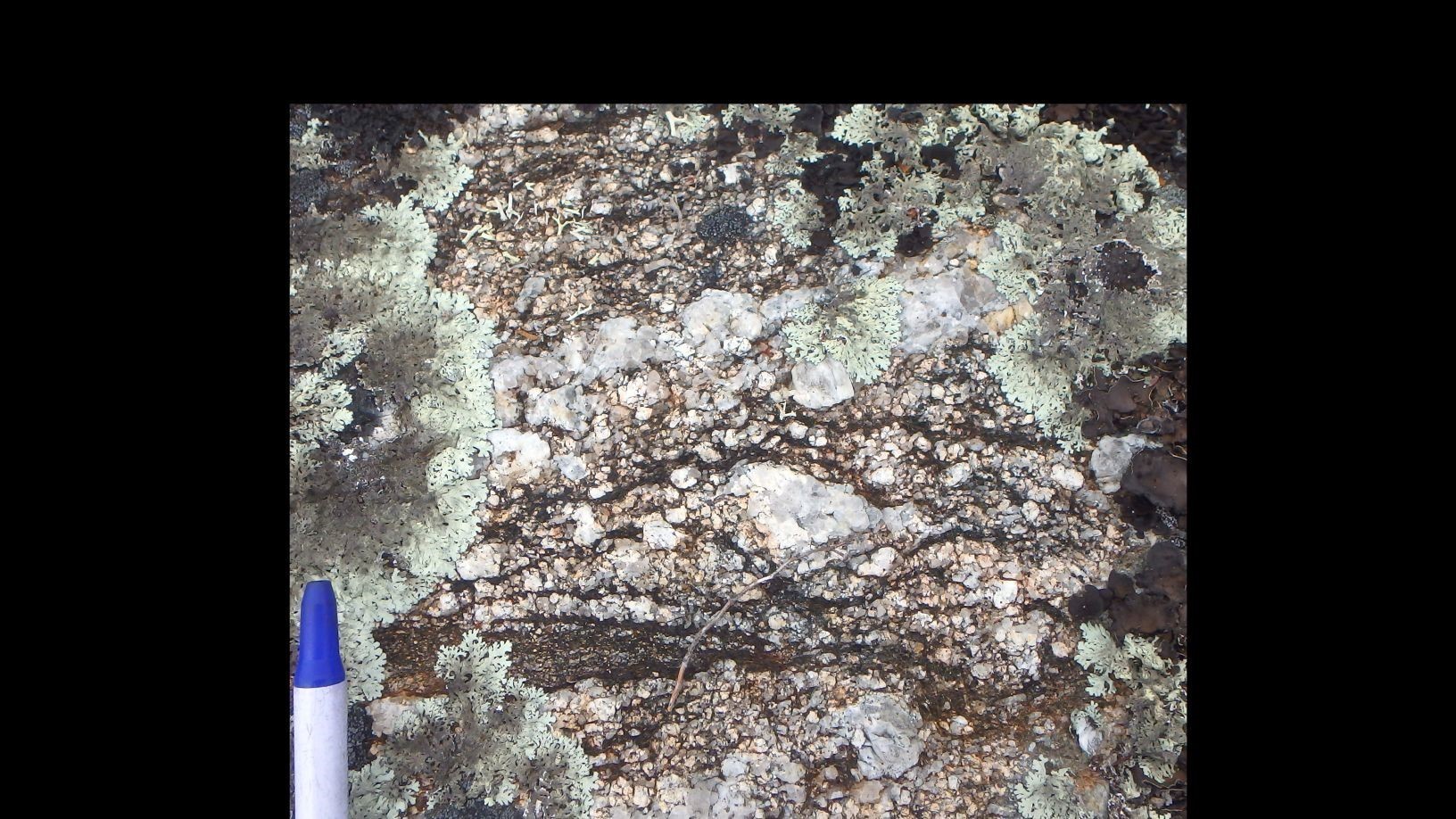

Les conglomérats sont observés très localement, généralement près des zones de déformation. Les conglomérats polygéniques contiennent des clastes de composition mafique et felsique. Ceux-ci flottent généralement dans une matrice quartzofeldspathique à micacé ou peuvent être localement jointifs. Les fragments sont généralement subarrondis, étirés et de dimension centimétrique à décimétrique. La matrice des conglomérats très déformés est généralement riche en biotite.

Formation de Voirdye 2 (nAvrd2) : Paragneiss à biotite ± grenat dérivé de wacke ± arénite

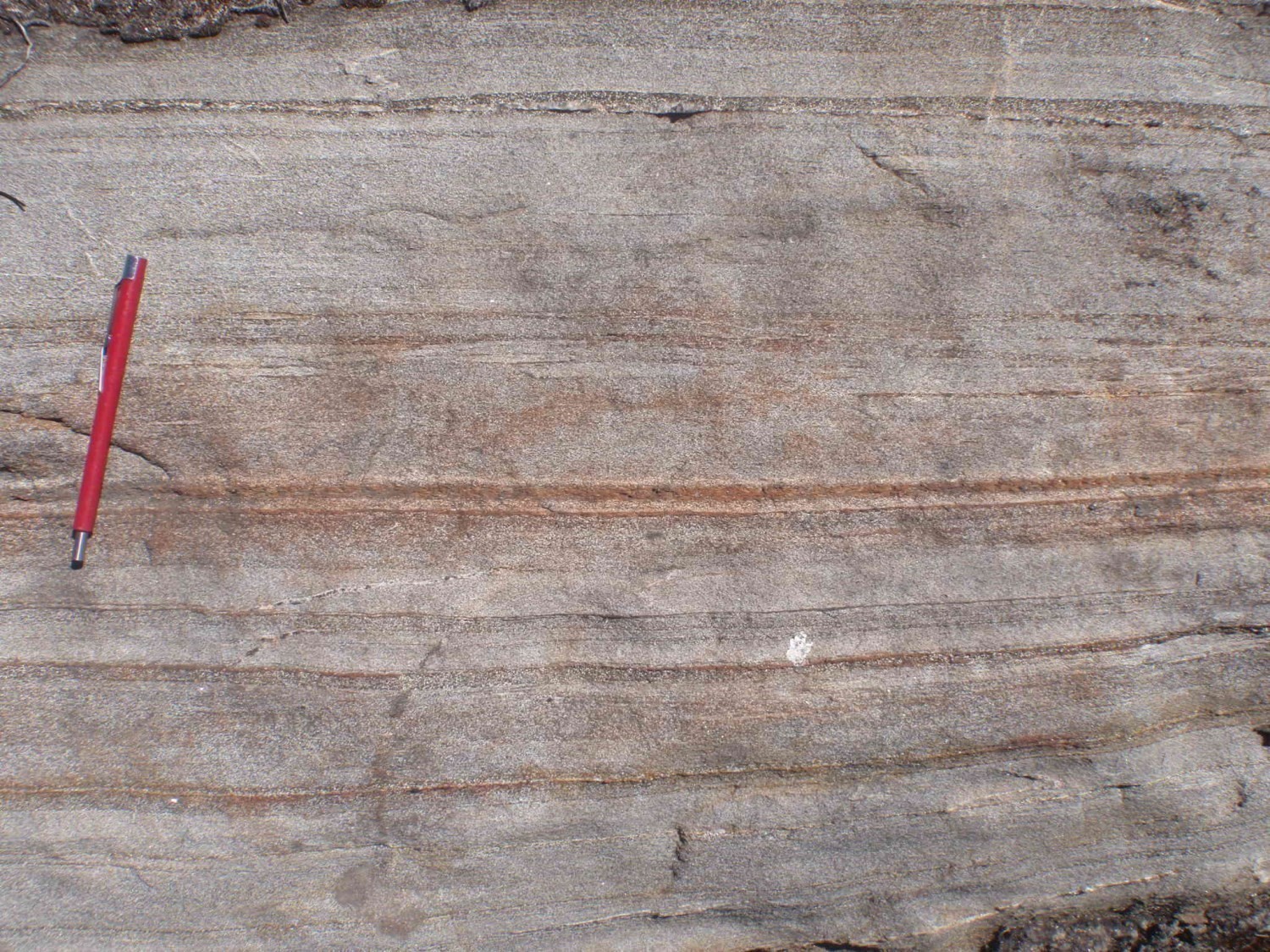

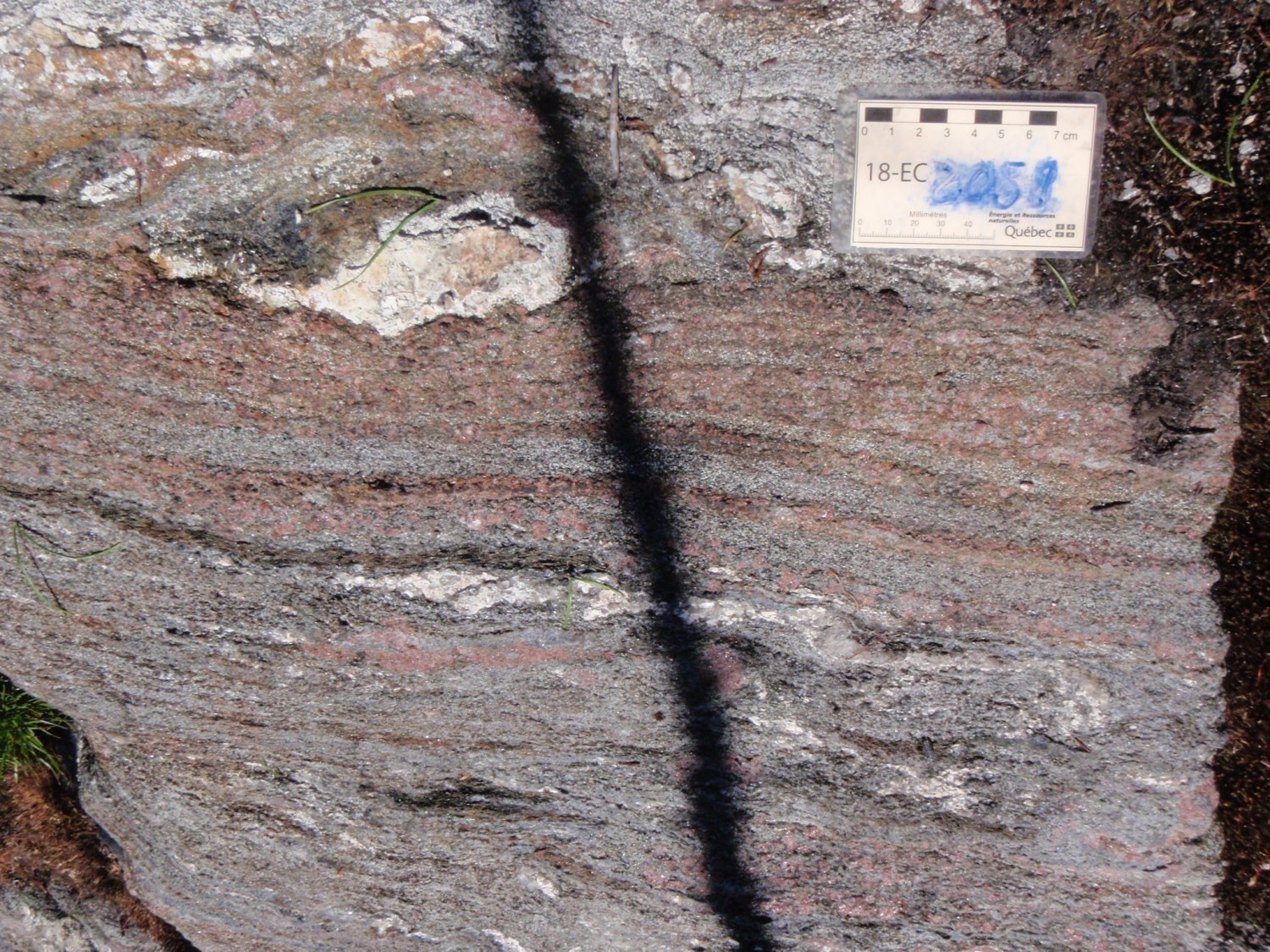

L’unité nAvrd2 est formée de paragneiss à biotite ± grenat dérivé généralement de wacke et, plus localement, d’arénite. Le paragneiss dérivé de wacke est gris moyen en cassure fraîche et gris brunâtre moyen à moyen clair en surface altérée. Il est généralement homogène et folié. La granulométrie est fine à localement moyenne. On observe à plusieurs endroits un litage sédimentaire marqué par des lits d’épaisseur centimétrique à décimétrique, localement métrique, et des lamines d’épaisseur millimétrique. On observe par endroits un granoclassement normal associé à une augmentation du contenu en biotite de la base vers le sommet des lits. Ce paragneiss contient de 20 à 35 % de biotite de 0,5 à 5 mm et des traces à 5 % de grenat de 1 à 3 mm.

L’unité nAvrd2 est formée de paragneiss à biotite ± grenat dérivé généralement de wacke et, plus localement, d’arénite. Le paragneiss dérivé de wacke est gris moyen en cassure fraîche et gris brunâtre moyen à moyen clair en surface altérée. Il est généralement homogène et folié. La granulométrie est fine à localement moyenne. On observe à plusieurs endroits un litage sédimentaire marqué par des lits d’épaisseur centimétrique à décimétrique, localement métrique, et des lamines d’épaisseur millimétrique. On observe par endroits un granoclassement normal associé à une augmentation du contenu en biotite de la base vers le sommet des lits. Ce paragneiss contient de 20 à 35 % de biotite de 0,5 à 5 mm et des traces à 5 % de grenat de 1 à 3 mm.

Des niveaux décimétriques à métriques de paragneiss dérivé d’arénite sont interstratifiés avec les wackes. Ils se distinguent des wackes par leur couleur plus claire et leur contenu plus faible en biotite et grenat. Ils sont gris moyen à moyen clair en cassure fraîche et gris brunâtre moyen clair en patine d’altération. Ils contiennent 5 à 15 % de biotite de 0,5 à 1 mm et localement des traces de grenat.

Des niveaux décimétriques à métriques de paragneiss dérivé d’arénite sont interstratifiés avec les wackes. Ils se distinguent des wackes par leur couleur plus claire et leur contenu plus faible en biotite et grenat. Ils sont gris moyen à moyen clair en cassure fraîche et gris brunâtre moyen clair en patine d’altération. Ils contiennent 5 à 15 % de biotite de 0,5 à 1 mm et localement des traces de grenat.

Formation de Voirdye 2a (nAvrd2a) : Paragneiss nodulaire à biotite grenat ± cordiérite ± sillimanite dérivé de wacke ± arénite

La sous-unité nAvrd2a se distingue par la présence de porphyroblastes d’aluminosilicates (cordiérite ± sillimanite). Elle se compose de paragneiss à biotite-grenat dérivé généralement de wacke et, plus localement, d’arénite.

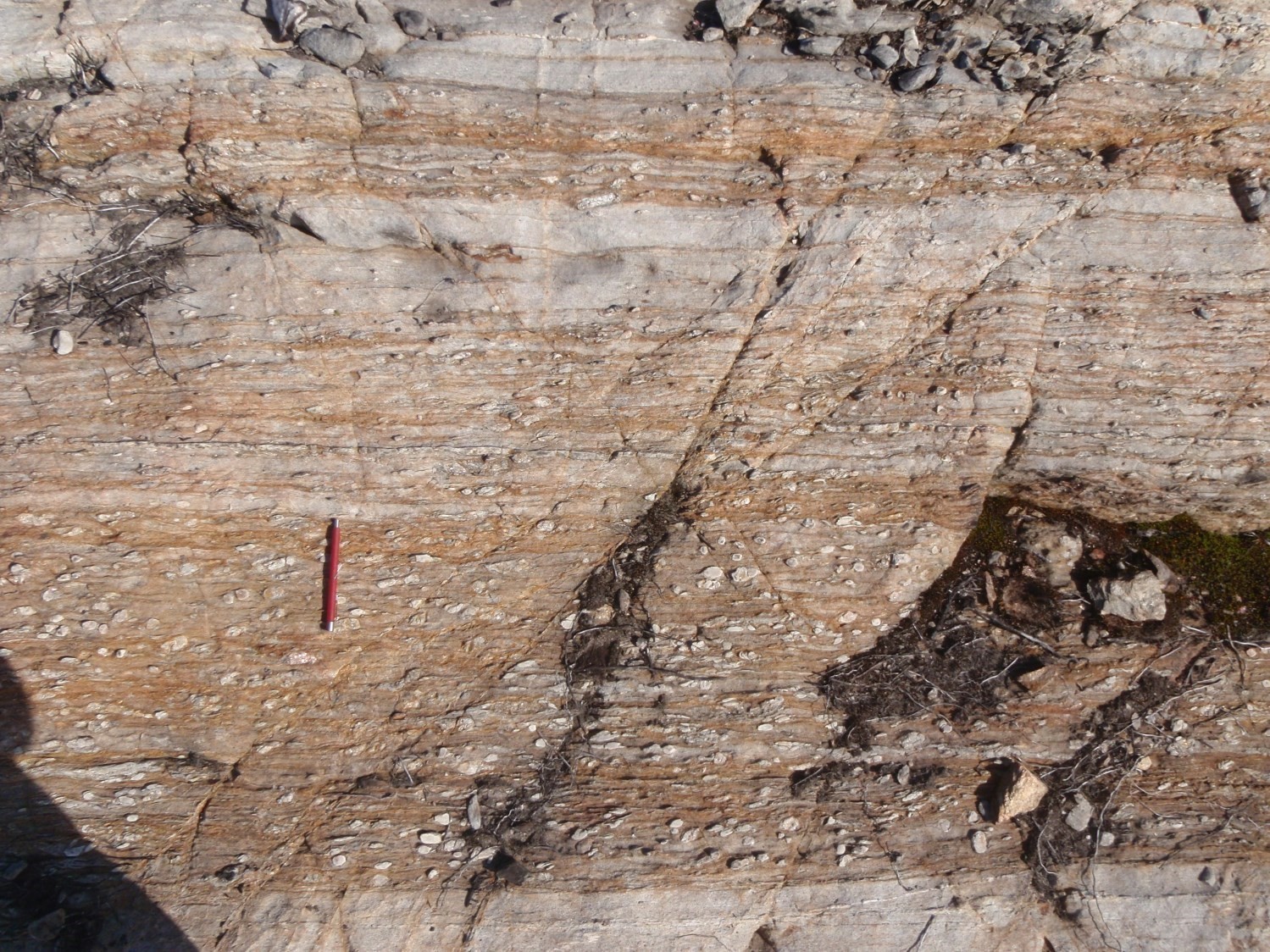

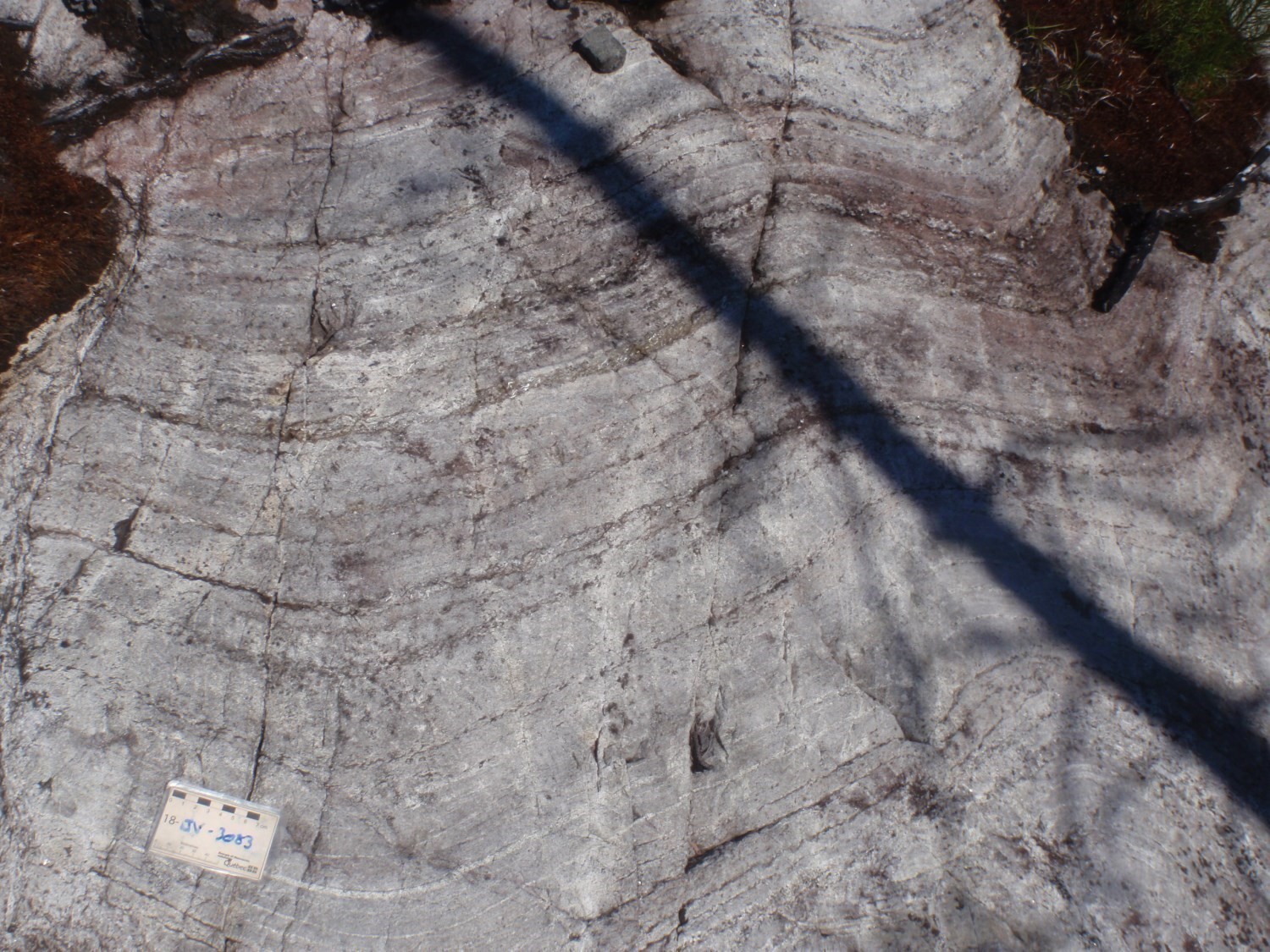

En affleurement, on observe à plusieurs endroits un litage primaire matérialisé par des lits d’épaisseur décimétrique à métrique dont la minéralogie est variable. On observe des lits de wacke à porphyroblastes de cordiérite et/ou de sillimanite interstratifiés avec des lits d’arénite pauvres en aluminosilicates. Des structures sédimentaires sont reconnues localement, telles que des laminations obliques et du litage entrecroisé.

En affleurement, on observe à plusieurs endroits un litage primaire matérialisé par des lits d’épaisseur décimétrique à métrique dont la minéralogie est variable. On observe des lits de wacke à porphyroblastes de cordiérite et/ou de sillimanite interstratifiés avec des lits d’arénite pauvres en aluminosilicates. Des structures sédimentaires sont reconnues localement, telles que des laminations obliques et du litage entrecroisé.

La granulométrie des paragneiss dérivés de wacke varie de fine à localement moyenne. La roche possède une structure foliée, localement laminée et est généralement homogène. Elle présente une patine gris brunâtre moyen à moyen foncé et une cassure fraîche gris moyen. Elle contient 25 à 35 % de biotite en paillettes de 0,5 à 2 mm. Les porphyroblastes de sillimanite et de cordiérite ont un diamètre variant de 2 à 20 mm et représentent 25 à 40 % de la roche. Un granoclassement normal est défini par le contenu en biotite et en aluminosilicates qui augmente de la base au sommet des lits. Ces porphyroblastes en relief positif sont étirés parallèlement à la linéation d’étirement de la roche. Le wacke contient aussi localement 1 à 5 % de grenat de 1 à 3 mm.

La granulométrie des paragneiss dérivés de wacke varie de fine à localement moyenne. La roche possède une structure foliée, localement laminée et est généralement homogène. Elle présente une patine gris brunâtre moyen à moyen foncé et une cassure fraîche gris moyen. Elle contient 25 à 35 % de biotite en paillettes de 0,5 à 2 mm. Les porphyroblastes de sillimanite et de cordiérite ont un diamètre variant de 2 à 20 mm et représentent 25 à 40 % de la roche. Un granoclassement normal est défini par le contenu en biotite et en aluminosilicates qui augmente de la base au sommet des lits. Ces porphyroblastes en relief positif sont étirés parallèlement à la linéation d’étirement de la roche. Le wacke contient aussi localement 1 à 5 % de grenat de 1 à 3 mm.

Le paragneiss dérivé d’arénite a, comme le wacke, une granulométrie fine, une structure foliée et est généralement homogène. Il se distingue du wacke par une plus faible abondance de biotite et d’aluminosilicates. La roche est gris brunâtre moyen clair à clair en patine et gris moyen en cassure fraîche. Il contient généralement 5 à 15 % de biotite en paillettes de 0,5 à 2 mm. On observe aussi à plusieurs endroits 1 à 2 % de grenat de 1 à 3 mm.

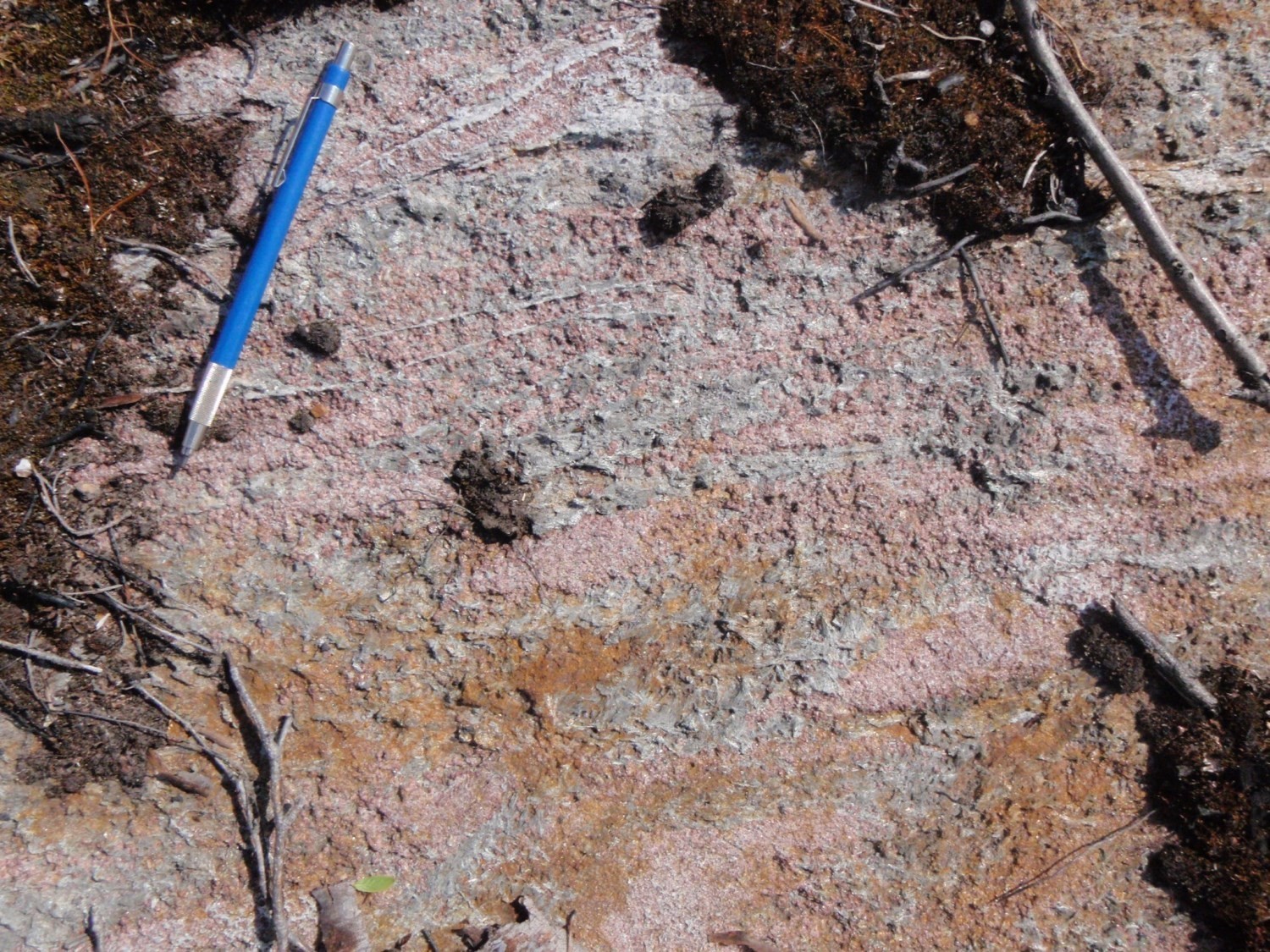

Formation de Voirdye 2b (nAvrd2b) : Paragneiss arkosique et subarkosique

Cette sous-unité se distingue par son contenu plus important en feldspaths plagioclase et potassique. Elle regroupe des paragneiss dérivé d’arkose et de subarkose caractérisés par un litage primaire bien préservé. La roche est gris moyen clair en cassure fraîche et gris brunâtre moyen ou gris beige moyen clair en surface altérée. Elle présente une structure foliée et est généralement homogène. Sa granulométrie varie de fine à moyenne. Elle contient 1 à 15 % de biotite de 0,5 à 2 mm et des traces à 5 % de grenat de 1 mm.

Cette sous-unité se distingue par son contenu plus important en feldspaths plagioclase et potassique. Elle regroupe des paragneiss dérivé d’arkose et de subarkose caractérisés par un litage primaire bien préservé. La roche est gris moyen clair en cassure fraîche et gris brunâtre moyen ou gris beige moyen clair en surface altérée. Elle présente une structure foliée et est généralement homogène. Sa granulométrie varie de fine à moyenne. Elle contient 1 à 15 % de biotite de 0,5 à 2 mm et des traces à 5 % de grenat de 1 mm.

Dans les régions des lacs de la Marée et Michaux (feuillets 32O16 et 32P13), l’unité nAvrd2b est caractérisée par la présence de niveaux métriques à décamétriques d’arénite quartzitique gris verdâtre en cassure fraîche et gris blanchâtre en surface altérée. La roche est associée localement à du quartzite et alterne avec des lits d’arkose, de subarkose et d’arénite arkosique. Des lits de wacke à biotite sont également présents et sont localement interstratifiés avec les bancs d’arénite. Toutes ces roches montrent généralement un litage primaire bien préservé. On observe par endroits des lits centimétriques qui se distinguent par des concentrations élevées en biotite (jusqu’à 30 %), en sillimanite (10 %), en grenat (2 à 5 %) et en magnétite (2 %).

Formation de Voirdye 2c (nAvrd2c) : Métatexite dérivée de paragneiss et paragneiss migmatitisé

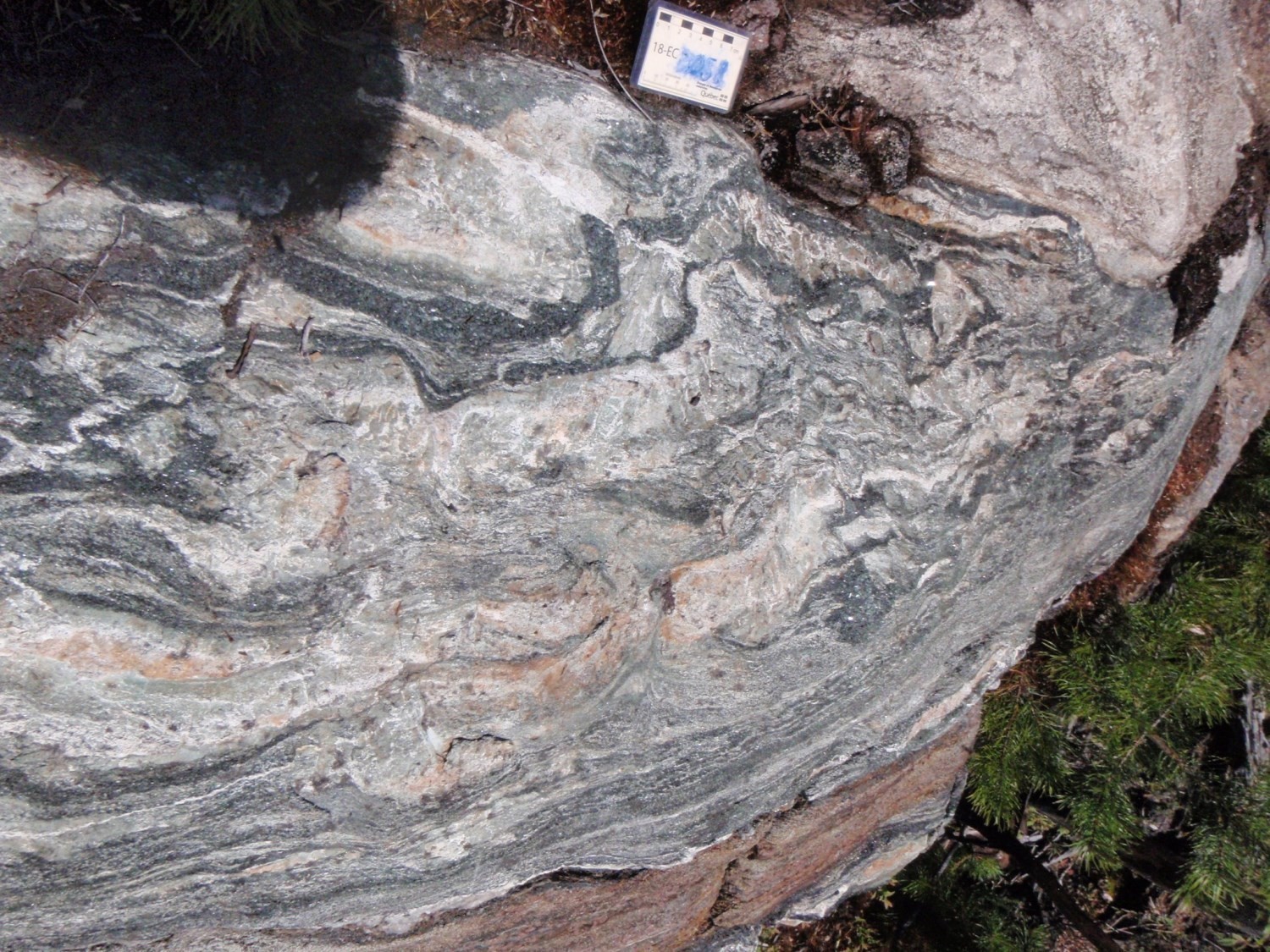

La sous-unité nAvrd2c est formée de métatexite dérivée de paragneiss et de paragneiss migmatitisé. Elle se distingue de l’unité nAvrd2 par la présence de mobilisat provenant de la fusion partielle de la roche hôte. Ces métatexites et paragneiss migmatitisés contiennent 10 à 40 % de mobilisat granitique et 60 à 90 % de restite dérivée de paragneiss. La restite à grain fin à moyen et foliée est gris moyen en cassure fraîche et gris brunâtre moyen clair en patine d’altération. La biotite en paillettes de 1 à 5 mm constitue de 20 à 30 % de la roche. Quelques niveaux de restites contiennent du grenat et des porphyroblastes de cordiérite et de sillimanite.

La sous-unité nAvrd2c est formée de métatexite dérivée de paragneiss et de paragneiss migmatitisé. Elle se distingue de l’unité nAvrd2 par la présence de mobilisat provenant de la fusion partielle de la roche hôte. Ces métatexites et paragneiss migmatitisés contiennent 10 à 40 % de mobilisat granitique et 60 à 90 % de restite dérivée de paragneiss. La restite à grain fin à moyen et foliée est gris moyen en cassure fraîche et gris brunâtre moyen clair en patine d’altération. La biotite en paillettes de 1 à 5 mm constitue de 20 à 30 % de la roche. Quelques niveaux de restites contiennent du grenat et des porphyroblastes de cordiérite et de sillimanite.

Le mobilisat (10 à 40 %; 1 à 50 cm) est gris moyen clair en cassure fraîche et beige clair en surface altérée. Il est généralement hétérogène et hétérogranulaire avec une granulométrie variant de moyenne à grossière. La majeure partie du mobilisat est injecté subparallèlement à la foliation principale, donnant lieu à une structure stromatique. On trouve localement de petites injections d’épaisseur millimétrique à centimétrique orientées perpendiculairement à la foliation et formant des plis ptygmatiques. Le minéral accessoire principal est la biotite (1 à 10 %) en paillettes de 2 à 5 mm concentrées sous la forme de schlierens ou de lisérés d’épaisseur millimétrique entre le mobilisat et la restite. Le grenat n’est observé que très localement. Cette unité contient aussi des niveaux de paragneiss migmatitisé qui se distinguent principalement des métatexites par un pourcentage plus faible de mobilisat (5 à 10 %).

Le mobilisat (10 à 40 %; 1 à 50 cm) est gris moyen clair en cassure fraîche et beige clair en surface altérée. Il est généralement hétérogène et hétérogranulaire avec une granulométrie variant de moyenne à grossière. La majeure partie du mobilisat est injecté subparallèlement à la foliation principale, donnant lieu à une structure stromatique. On trouve localement de petites injections d’épaisseur millimétrique à centimétrique orientées perpendiculairement à la foliation et formant des plis ptygmatiques. Le minéral accessoire principal est la biotite (1 à 10 %) en paillettes de 2 à 5 mm concentrées sous la forme de schlierens ou de lisérés d’épaisseur millimétrique entre le mobilisat et la restite. Le grenat n’est observé que très localement. Cette unité contient aussi des niveaux de paragneiss migmatitisé qui se distinguent principalement des métatexites par un pourcentage plus faible de mobilisat (5 à 10 %).

Formation de Voirdye 2d (nAvrd2d) : Métatexite et diatexite dérivées de paragneiss

La métatexite dérivée de paragneiss contient 20 à 40 % de mobilisat in situ. Elle affiche par endroits une structure stromatique issue de la ségrégation du mobilisat parallèlement au rubanement du paragneiss, aux plans de foliation ou de litage. Ce mobilisat forme des rubans centimétriques de pegmatite blanche et de granite pegmatitique contenant jusqu’à 10 % de grenat rose. Ces rubans montrent en bordure des lisérés très riches en biotite. Les rubans du mobilisat épousent la forme des plis dans le paragneiss, suggérant que le liquide anatectique s’est mis en place dans un paragneiss plissé. Une partie du mobilisat est formée d’injections de pegmatite blanche qui coupent le litage primaire et la foliation dans le paragneiss.

Le mélanosome contient aussi jusqu’à 20 % de grenat rose, de la cordiérite (2 à 5 %) et affiche communément une structure porphyroblastique. Les grenats du mélanosome sont généralement plus petits (1 à 10 mm) que ceux du mobilisat qui peuvent atteindre jusqu’à 3 cm de diamètre.

La diatexite diffère de la métatexite par une proportion plus importante de mobilisat (50 à 90 % de la roche), l’omniprésence de schlierens de biotite (jusqu’à 20 %) et une structure très hétérogène. Le mobilisat généralement in situ est à grain moyen à grossier, hétérogène et localement porphyroïde. Une partie du mobilisat est formée d’injections multiples de pegmatite blanche à grenat qui coupent la foliation du paragneiss. La diatexite contient généralement des enclaves de paragneiss migmatitisé et de métatexite et, par endroits, des rubans riches en biotite (jusqu’à 50 %), ces derniers étant interprétés comme des résidus de la fusion partielle. En plus du rubanement migmatitique communément discontinu, la diatexite affiche localement un rubanement associé à la cristallisation fractionnée et à la différenciation du liquide anatectique.

Formation de Voirdye 3 (nAvrd3) : Quartzite

Des niveaux de quartzite d’épaisseur décamétrique à hectométrique et d’une longueur de 1 à 5 km ont été cartographiés pour la première fois par Bandyayera et Caron-Côté (2019) dans les régions des lacs Goulde et Du Glas (feuillets 32O11 et 32O14). Cette unité a aussi été répertoriée dans les régions des lacs Nasacauso et Michaux (feuillets 32O15 et 32P13; Bandyayera et al., 2024). Le quartzite présente une couleur gris beige clair en cassure fraîche et gris pâle en surface altérée. La granulométrie est moyenne et la structure laminée et foliée. Le quartzite montre généralement un aspect saccharoïde. Le grenat (1 à 10 %) est le minéral accessoire le plus commun, suivi de la muscovite,de la biotite, de la sillimanite, de la fuchsite ou de la pyrite (1 à 5 %).

Des niveaux de quartzite d’épaisseur décamétrique à hectométrique et d’une longueur de 1 à 5 km ont été cartographiés pour la première fois par Bandyayera et Caron-Côté (2019) dans les régions des lacs Goulde et Du Glas (feuillets 32O11 et 32O14). Cette unité a aussi été répertoriée dans les régions des lacs Nasacauso et Michaux (feuillets 32O15 et 32P13; Bandyayera et al., 2024). Le quartzite présente une couleur gris beige clair en cassure fraîche et gris pâle en surface altérée. La granulométrie est moyenne et la structure laminée et foliée. Le quartzite montre généralement un aspect saccharoïde. Le grenat (1 à 10 %) est le minéral accessoire le plus commun, suivi de la muscovite,de la biotite, de la sillimanite, de la fuchsite ou de la pyrite (1 à 5 %).

Formation de Voirdye 4 (nAvrd4) : Formation de fer avec alternance de lits centimétriques aux faciès des oxydes et des silicates et formation de fer au faciès des oxydes, localement des silicates

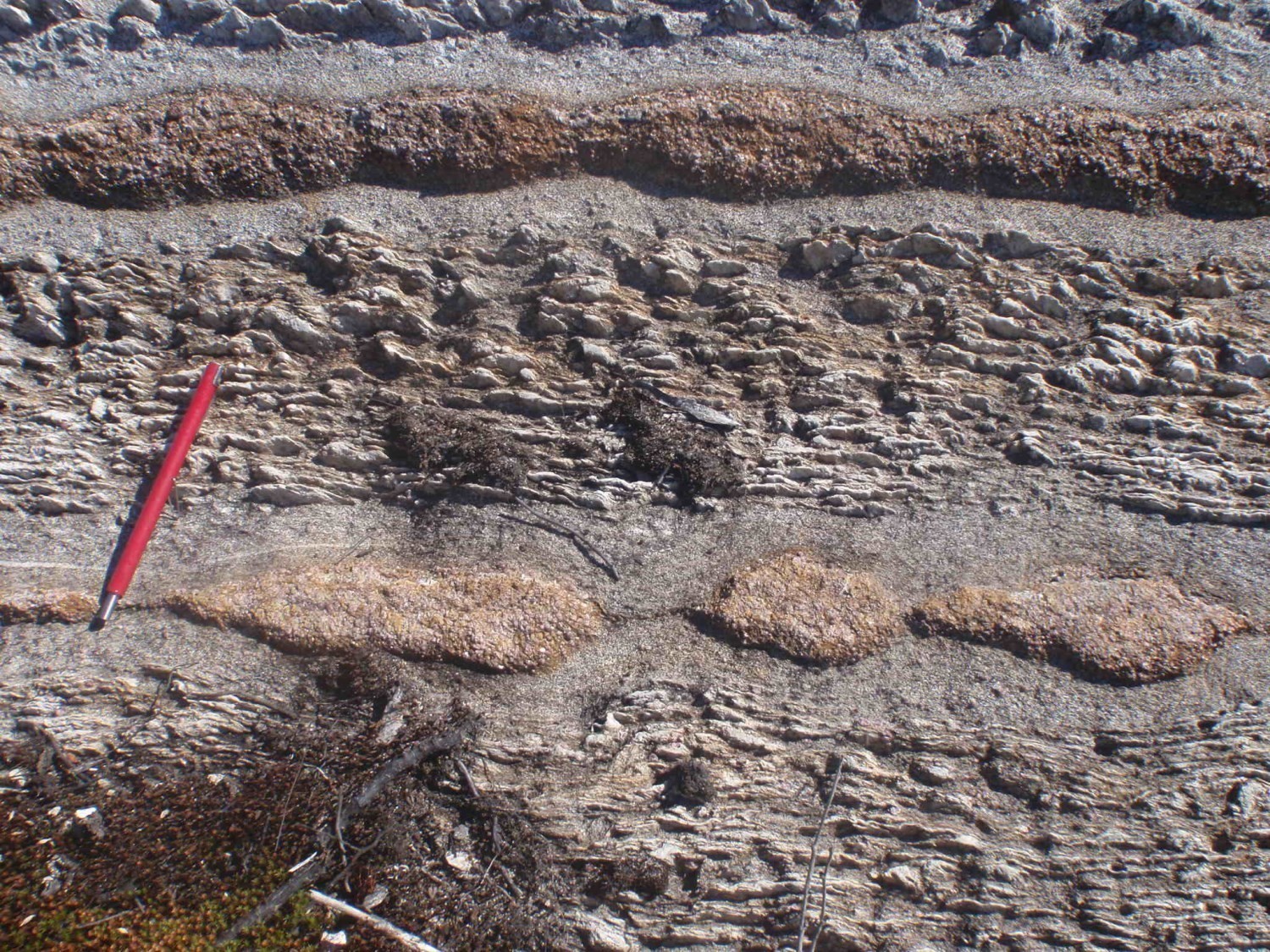

Des niveaux de formation de fer ont été répertoriés dans la région des lacs Du Glas, de Nasacauso et de la Marée (feuillets 32O14, 32O15 et 32O16; Bandyayera et Caron, 2019, 2022 et 2023). En affleurement, ces niveaux sont d’épaisseur décimétrique à métrique et interlités avec les différentes sous-unités de la séquence sédimentaire. Leur extension latérale varie de quelques mètres à plus de 5 km. Ces formations de fer sont au faciès des oxydes et silicates. Plus localement, on trouve des niveaux au faciès des oxydes typique et, très localement, au faciès des silicates ou des sulfures.

Les formations de fer au faciès des oxydes et silicates sont composées d’une alternance de lits silicatés à grenat et biotite rougeâtres et de lits à oxydes avec du quartz et de la magnétite gris bleuté. Alors que certains niveaux décimétriques sont homogènes, à grain fin à moyen et présentent un rubanement de composition d’épaisseur centimétrique, d’autres formations décimétriques sont plus hétérogènes, hétérogranulaires avec une granulométrie fine à grossière et une microstructure porphyroblastique. Ces niveaux plus hétérogènes montrent tout de même des assemblages minéralogiques comparables aux niveaux homogènes. Le grenat constitue 10 à 40 % de la roche, communément sous forme de porphyroblastes millimétriques à centimétriques. La magnétite (5 à 15 %) est à grain fin, alors que le quartz (20 à 40 %) et la biotite (10 à 20 %) sont à grain moyen.

Les formations de fer au faciès des oxydes et silicates sont composées d’une alternance de lits silicatés à grenat et biotite rougeâtres et de lits à oxydes avec du quartz et de la magnétite gris bleuté. Alors que certains niveaux décimétriques sont homogènes, à grain fin à moyen et présentent un rubanement de composition d’épaisseur centimétrique, d’autres formations décimétriques sont plus hétérogènes, hétérogranulaires avec une granulométrie fine à grossière et une microstructure porphyroblastique. Ces niveaux plus hétérogènes montrent tout de même des assemblages minéralogiques comparables aux niveaux homogènes. Le grenat constitue 10 à 40 % de la roche, communément sous forme de porphyroblastes millimétriques à centimétriques. La magnétite (5 à 15 %) est à grain fin, alors que le quartz (20 à 40 %) et la biotite (10 à 20 %) sont à grain moyen.

Les niveaux au faciès des oxydes sont bleu grisâtre foncé en patine d’altération. Cette roche à granulométrie fine à moyenne présente un rubanement millimétrique à centimétrique caractérisé par des proportions variables de quartz et de magnétite.

Les niveaux au faciès des oxydes sont bleu grisâtre foncé en patine d’altération. Cette roche à granulométrie fine à moyenne présente un rubanement millimétrique à centimétrique caractérisé par des proportions variables de quartz et de magnétite.

Les niveaux au faciès des silicates sont beige verdâtre pâle. Ils sont foliés, rubanés et à grain moyen. Ils montrent une matrice constituée d’un assemblage de hornblende-actinote-plagioclase-quartz-grenat et contiennent 5 à 20 % de porphyroblastes de grunérite vert pâle crémeux d’une longueur variant entre 1 et 7 cm.

Les niveaux au faciès des silicates sont beige verdâtre pâle. Ils sont foliés, rubanés et à grain moyen. Ils montrent une matrice constituée d’un assemblage de hornblende-actinote-plagioclase-quartz-grenat et contiennent 5 à 20 % de porphyroblastes de grunérite vert pâle crémeux d’une longueur variant entre 1 et 7 cm.

Formation de Voirdye 5 (nAvrd5) : Roche métasomatique à grenat-cordiérite ± sillimanite ± anthophyllite

Ces roches métasomatiques ont été cartographiées par Valiquette (1975) qui en a fait une description pétrographique exhaustive. Aucun des affleurements visités n’a permis d’observer de contacts entre les roches métasomatiques et leur encaissant. À l’échelle de la carte, elles sont en contact avec les gneiss du Complexe de Théodat (Athe1a) et les amphibolites du Groupe du Lac des Montagnes (nAmo1) au SE. Au NW, elles sont en contact avec les amphibolites (nAmo1) et le quartzite de la Formation de Voirdye (nAvrd3). La paragenèse particulière de cette unité est probablement le produit d’une altération hydrothermale suivie d’un métamorphisme régional. Valiquette (1975) propose que ces roches soient d’origine sédimentaire étant donné que la zone d’affleurement la plus importante, située près du lac Lemare, est dominée par un paragneiss à biotite. Aussi, des lentilles riches en quartz, cordiérite et sillimanite sont observées localement au sein des roches à cordiérite et anthophyllite, localisées à proximité de la séquence volcanique du Groupe du Lac des Montagnes. Bernier (1992) a réalisé une étude lithogéochimique sur ces roches métasomatiques et a tenté d’identifier leur protolite à l’aide des éléments immobiles. Selon ces travaux, les roches à cordiérite-anthophyllite seraient dérivées du métamorphisme de basaltes chloritisés et de roches ultramafiques serpentinisées ayant subi une altération hydrothermale.

Les affleurements apparaissent généralement en relief positif. Ils sont localement rouillés sur plusieurs mètres. La surface de l’affleurement est généralement vert grisâtre et rouge où l’anthophyllite et le grenat prédominent, beige crème où la cordiérite prédomine et rouille où des minéralisations en pyrite et pyrrhotite sont présentes. Les affleurements montrent généralement un rubanement pouvant correspondre au litage sédimentaire primaire. La roche est généralement porphyroblastique, hétérogène et hétérogranulaire. La granulométrie varie de fine à grossière.

Les affleurements apparaissent généralement en relief positif. Ils sont localement rouillés sur plusieurs mètres. La surface de l’affleurement est généralement vert grisâtre et rouge où l’anthophyllite et le grenat prédominent, beige crème où la cordiérite prédomine et rouille où des minéralisations en pyrite et pyrrhotite sont présentes. Les affleurements montrent généralement un rubanement pouvant correspondre au litage sédimentaire primaire. La roche est généralement porphyroblastique, hétérogène et hétérogranulaire. La granulométrie varie de fine à grossière.

Les minéraux observés en ordre d’importance sont l’anthophyllite, la cordiérite, le grenat, la sillimanite, le quartz, la magnétite et, localement, la chlorite et des sulfures disséminés (pyrite, pyrrhotite). L’association anthophyllite-cordiérite est la plus commune. On trouve aussi un assemblage dominé par l’anthophyllite et le grenat. L’anthophyllite forme principalement des baguettes centimétriques, localement décimétriques, formant des amas en rosettes. La cordiérite apparaît sous la forme de porphyroblastes millimétriques à centimétriques en relief positif. Le grenat, en cristaux de 0,1 à 3 cm, est disséminé ou constitue des lits de grenatite.

Les minéraux observés en ordre d’importance sont l’anthophyllite, la cordiérite, le grenat, la sillimanite, le quartz, la magnétite et, localement, la chlorite et des sulfures disséminés (pyrite, pyrrhotite). L’association anthophyllite-cordiérite est la plus commune. On trouve aussi un assemblage dominé par l’anthophyllite et le grenat. L’anthophyllite forme principalement des baguettes centimétriques, localement décimétriques, formant des amas en rosettes. La cordiérite apparaît sous la forme de porphyroblastes millimétriques à centimétriques en relief positif. Le grenat, en cristaux de 0,1 à 3 cm, est disséminé ou constitue des lits de grenatite.

Formation de Voirdye 5a (nAvrd5a) : Paragneiss à biotite-grenat et à porphyroblastes de cordiérite ± sillimanite et niveaux centimétriques à décimétriques de grenatite

Cette sous-unité montre les mêmes caractéristiques pétrographiques que l’unité nAvrd2a, mais contient en plus de petits niveaux d’épaisseur centimétrique à décimétrique de grenatite. La roche encaissante de ces niveaux consiste en paragneiss à biotite-grenat à porphyroblastes de cordiérite ± sillimanite. Le litage sédimentaire est défini par l’alternance de niveaux brunâtres riches en biotite et en porphyroblastes d’aluminosilicates correspondant probablement à un protolite pélitique et de niveaux clairs associés probablement à un protolite plus arénitique. Les niveaux de grenatite sont principalement localisés dans les niveaux arénitiques. Ces grenatites sont de granulométrie généralement fine à moyenne, localement grossière. La roche est foliée, homogène ou hétérogène par endroits. Elles contiennent de 40 à 80 % de grenat. Les autres minéraux présents sont le quartz, la biotite et la chlorite. En lame mince, on observe également de la grunérite et de la hornblende verte. Les grenats forment des pœciloblastes et comportent de 20 à 40 % d’inclusions de quartz. Du point de vue géochimique, les grenatites contiennent en moyenne 55 % de SiO2, 10 % d’Al2O3 et 25 % de Fe2O3t (analyses 2018074414 et 2018074415).

Cette sous-unité montre les mêmes caractéristiques pétrographiques que l’unité nAvrd2a, mais contient en plus de petits niveaux d’épaisseur centimétrique à décimétrique de grenatite. La roche encaissante de ces niveaux consiste en paragneiss à biotite-grenat à porphyroblastes de cordiérite ± sillimanite. Le litage sédimentaire est défini par l’alternance de niveaux brunâtres riches en biotite et en porphyroblastes d’aluminosilicates correspondant probablement à un protolite pélitique et de niveaux clairs associés probablement à un protolite plus arénitique. Les niveaux de grenatite sont principalement localisés dans les niveaux arénitiques. Ces grenatites sont de granulométrie généralement fine à moyenne, localement grossière. La roche est foliée, homogène ou hétérogène par endroits. Elles contiennent de 40 à 80 % de grenat. Les autres minéraux présents sont le quartz, la biotite et la chlorite. En lame mince, on observe également de la grunérite et de la hornblende verte. Les grenats forment des pœciloblastes et comportent de 20 à 40 % d’inclusions de quartz. Du point de vue géochimique, les grenatites contiennent en moyenne 55 % de SiO2, 10 % d’Al2O3 et 25 % de Fe2O3t (analyses 2018074414 et 2018074415).

L’origine de ces niveaux de grenatite est indéterminée. Ces niveaux associés principalement aux lits arénitiques pourraient être de nature métasomatique du fait de leur plus grande porosité permettant aux fluides hydrothermaux d’y circuler. Cependant, leur teneur élevée en fer peut aussi indiquer que ces grenatites représentent de petits niveaux de formation de fer au faciès des silicates.

Épaisseur et distribution

Datation

Relation(s) stratigraphique(s)

Les roches de la Formation de Voirdye reposent stratigraphiquement sur les roches volcaniques du Groupe du Lac des Montagnes et sont localement interdigitées avec celles-ci. La Formation de Voirdye se trouve aussi en contact structural avec les roches plutoniques et gneissiques du Complexe de la Hutte, qui forment des masses de 20 à 40 km2 de superficie au sein de la Ceinture du Lac des Montagnes. Ces masses gneissiques sont interprétées comme des dômes exposant le socle de la séquence supracrustale. Bien qu’aucun affleurement démontrant la nature du contact n’ait été observé entre les roches sédimentaires et gneissiques, il est possible que le contact soit de nature structurale. Enfin, la Formation de Voirdye est injectée de roches intrusives ultramafiques (Suite mafique-ultramafique de Caumont) et felsiques (suites de Senay et de Kaupanaukau). Dans les régions des lacs Le Vilin et de la Marée (feuillets 32O15 et 32O16), la présence des intrusions synvolcaniques de la Suite mafique-ultramafique de Nasacauso au sein de la Formation de Voirdye s’expliquerait par un phénomène d’ordre structural, notamment en raison d’un anticlinal ou d’une imbrication associée à une zone de cisaillement. Ces roches mafiques-ultramafiques sont déformées, plissées et cisaillées par endroits.

Paléontologie

Ne s’applique pas.

Références

Publications accessibles dans Sigéom Examine

BANDYAYERA, D., TALON, N., ST-LOUIS, G., 2024. Géologie de la région du lac Michaux, sous-provinces d’Opatica et de La Grande, Eeyou Istchee Baie-James, Québec, Canada. MRNF; BG 2023-10, 1 plan.

BANDYAYERA, D., CARON-CÔTÉ, E., 2023. Géologie de la région du lac de la Marée, sous-provinces d’Opatica et de La Grande, Eeyou Istchee Baie-James, Québec, Canada. MERN; BG 2023-03, 1 plan.

BANDYAYERA, D., CARON-CÔTÉ, E., 2022. Géologie de la région du lac Le Vilin, sous-provinces de La Grande et d’Opatica, Eeyou Istchee Baie-James, Québec, Canada. MERN; BG 2022-03, 1 plan.

BANDYAYERA, D., CARON-CÔTÉ, E., 2019. Géologie de la région du lac des Montagnes, sous-provinces de La Grande, de Nemiscau et d’Opatica, Eeyou Istchee Baie-James, Québec, Canada. MERN; BG 2019-03, 1 plan.

BANDYAYERA, D., DAOUDENE, Y., 2018. Géologie de la région du lac Champion, sous-provinces de La Grande et de Nemiscau, à l’est de Waskaganish, Eeyou Istchee Baie-James, Québec, Canada. MERN; BG 2018-06, 2 plans.

BANDYAYERA, D., CARON-CÔTÉ, E., PEDREIRA PÉREZ, R., CÔTÉ-ROBERGE, M., CHARTIER-MONTREUIL, W., 2022. Synthèse géologique de la Sous-province de Nemiscau, Eeyou Istchee Baie-James, Québec, Canada. MERN; BG 2021-03, 1 plan.

HOCQ, M., 1973. RAPPORT PRELIMINAIRE SUR LA REGION DU LAC MICHAUX, TERRITOIRE DE MISTASSINI. MRN; DP 206, 19 pages, 1 plan.

HOCQ, M., 1976. LA GEOLOGIE DE LA REGION DU LAC MICHAUX ( TERRITOIRE DE MISTASSINI ). MRN; DPV 435, 96 pages, 1 plan.

HOCQ, M., VERPAELST, P., CLARK, T., LAMOTHE, D., BRISEBOIS, D., BRUN, J., MARTINEAU, G., 1994. Géologie du Québec. MRN; MM 94-01, 172 pages.

PEDREIRA PÉREZ, R., TREMBLAY, A., DAOUDENE, Y., BANDYAYERA, D., 2019. Étude structurale du secteur sud-est de la Sous-province de Nemiscau, Baie-James, Québec; résultats préliminaires. UQAM, MERN; MB 2019-07, 68 pages.

PEDREIRA PÉREZ, R., TREMBLAY, A., DAOUDENE, Y., BANDYAYERA, D., 2020. Étude géochimique, structurale et géochronologique de la Sous-province de Nemiscau, Baie-James, Québec : implications quant à l’origine et l’évolution tectonique d’un domaine sédimentaire archéen. UQAM, MERN; MB 2020-07, 97 pages.

VALIQUETTE, G., 1975. Région de la rivière Nemiscau. MRN; RG 158, 171 pages et 3 plans.

Autres publications

BERNIER, L., 1992. Lithogeochemistry and geothermobarometry of mineralized cordierite-orthoamphibole and related rocks at Atik lake, Manitoba, Némiscau and Montauban, Québec. Université McGill; thèse de doctorat, 386 pages. https://escholarship.mcgill.ca/concern/theses/xg94hr31h

CARD, K.D., CIESIELSKI, A., 1986. DNAG N° 1, Subdivisions of the Superior Province of the Canadian Shield. Geoscience Canada; volume 13, pages 5-13. journals.lib.unb.ca/index.php/GC/article/view/3439

CARD, K.D.,1990. A review of the Superior Province of the Canadian Shield, a product of Archean accretion. Precambrian research; volume 48, pages 99-156.

doi.org/10.1016/0301-9268(90)90059-Y

Citation suggérée

Ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF). Formation de Voirdye. Lexique stratigraphique du Québec. https://gq.mines.gouv.qc.ca/lexique-stratigraphique/province-du-superieur/formation-de-voirdye [cité le jour mois année].

Collaborateurs

|

Première publication |

Emmanuel Caron-Côté, géo., M. Sc. emmanuel.caron-cote@mrnf.gouv.qc.ca (rédaction) Mehdi A. Guemache, géo., Ph. D. (coordination); Patrice Roy, géo., M. Sc. (lecture critique); Simon Auclair, géo., M. Sc. (révision linguistique); Céline Dupuis, géo., Ph. D. (version anglaise); André Tremblay (montage HTML). |

|

Révision |

Nicolas Talon, géo. stag., nicolas.talon@mrnf.gouv.qc.ca; Daniel Bandyayera, géo., Ph. D. daniel.bandyayera@mrnf.gouv.qc.ca (rédaction; 4 mars 2024) Céline Dupuis, géo., Ph. D. (coordination). |