| Auteur(s) : |

Daoudene et Lafrance, 2024

|

| Âge : |

Mésoprotérozoïque

|

| Stratotype : |

Aucun

|

| Région type : |

Région du lac Coacoachou (feuillets SNRC 12K01 et 12K08)

|

| Province géologique : | |

| Subdivision géologique : | |

| Lithologie : | Roches intrusives felsiques à intermédiaires |

| Catégorie : |

Lithodémique

|

| Rang : |

Suite

|

| Statut : | Formel |

| Usage : | Actif |

Aucune

Historique

La Suite intrusive de Coacoachou a été introduite par Daoudene et Lafrance (2024) pour regrouper différentes unités de roches intrusives felsiques à intermédiaires comprenant couramment de l’hypersthène et couvrant une bonne partie de la région du lac Coacoachou (feuillet SNRC 12K08). L’appellation de l’unité est tirée du lac éponyme localisé dans la moitié nord du feuillet 12K08.

Description

La Suite intrusive de Coacoachou comprend trois unités : 1) une unité de farsundite et de mangérite (mPcoc1); 2) une unité de syénogranite et de monzogranite avec ou sans hypersthène (mPcoc2); et 3) une unité de syénogranite à hypersthène et de granite à feldspath alcalin à hypersthène massifs (mPcoc3). Ces unités peuvent être présentes sur un même affleurement et le passage d’une unité à l’autre peut être net ou graduel.

Suite intrusive de Coacoachou 1 (mPcoc1) : Farsundite et mangérite

L’unité mPcoc1 est en majeure partie constituée de farsundite et de mangérite, mais elle comprend aussi une faible proportion d’opdalite, de jotunite et de syénite à hypersthène. Ces roches sont généralement homogènes, à grain moyen et fin et foliées. Leur cassure fraiche est de teinte cassonade ou beige verdâtre, alors que leur patine d’altération est blanche à beige. La farsundite et la mangérite contiennent 18 à 25 % de quartz, 30 à 50 % de feldspath potassique, 25 à 45 % de plagioclase et 8 à 12 % de minéraux ferromagnésiens. La foliation est généralement bien développée et marquée par l’orientation préférentielle régulière des minéraux ferromagnésiens et, localement, par l’aplatissement des grains de quartz. Cette foliation porte couramment une linéation tectonométamorphique peu ou bien développée et marquée par l’alignement de ces mêmes minéraux et par l’étirement plus ou moins prononcé des grains de quartz.

L’unité mPcoc1 est en majeure partie constituée de farsundite et de mangérite, mais elle comprend aussi une faible proportion d’opdalite, de jotunite et de syénite à hypersthène. Ces roches sont généralement homogènes, à grain moyen et fin et foliées. Leur cassure fraiche est de teinte cassonade ou beige verdâtre, alors que leur patine d’altération est blanche à beige. La farsundite et la mangérite contiennent 18 à 25 % de quartz, 30 à 50 % de feldspath potassique, 25 à 45 % de plagioclase et 8 à 12 % de minéraux ferromagnésiens. La foliation est généralement bien développée et marquée par l’orientation préférentielle régulière des minéraux ferromagnésiens et, localement, par l’aplatissement des grains de quartz. Cette foliation porte couramment une linéation tectonométamorphique peu ou bien développée et marquée par l’alignement de ces mêmes minéraux et par l’étirement plus ou moins prononcé des grains de quartz.

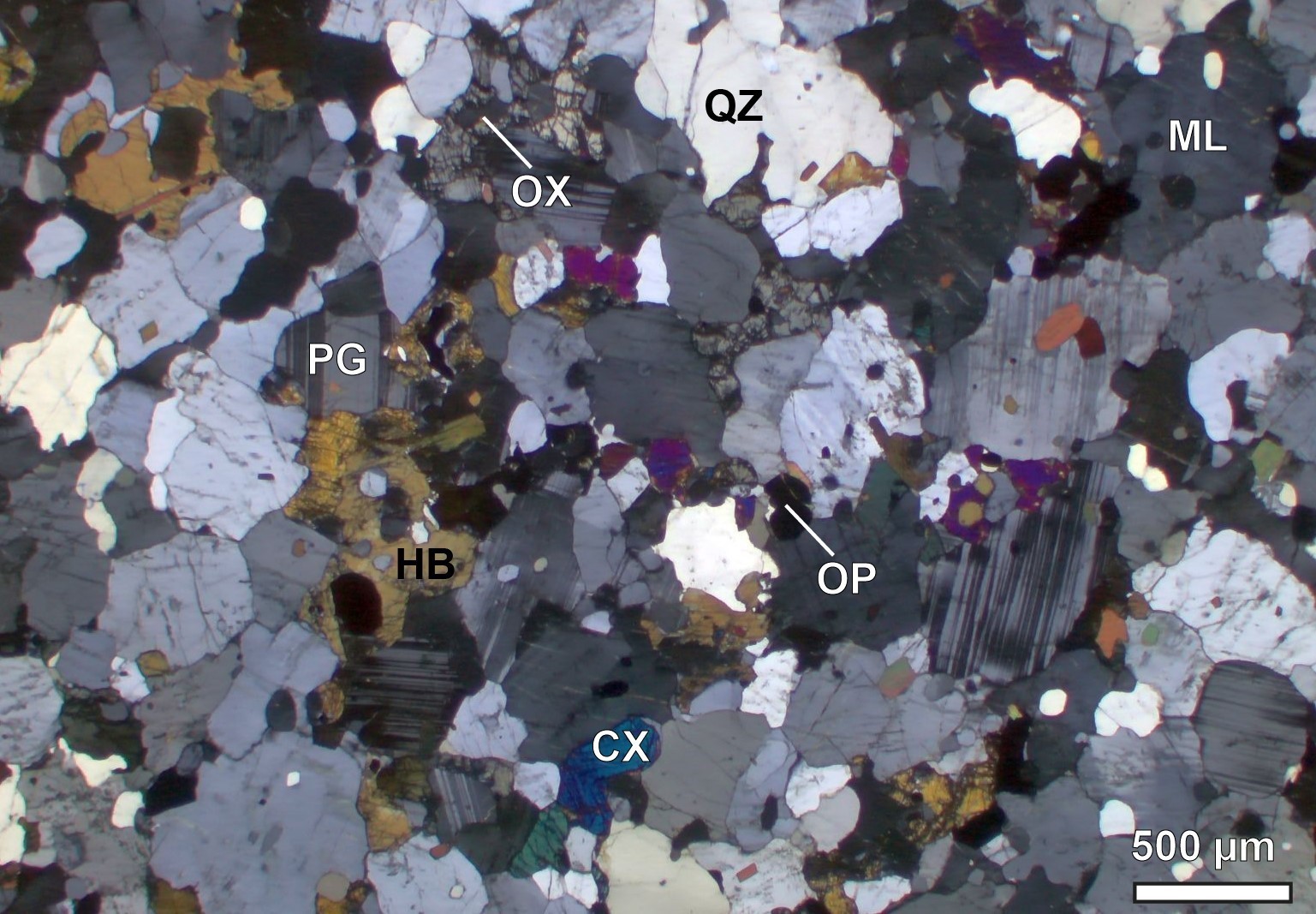

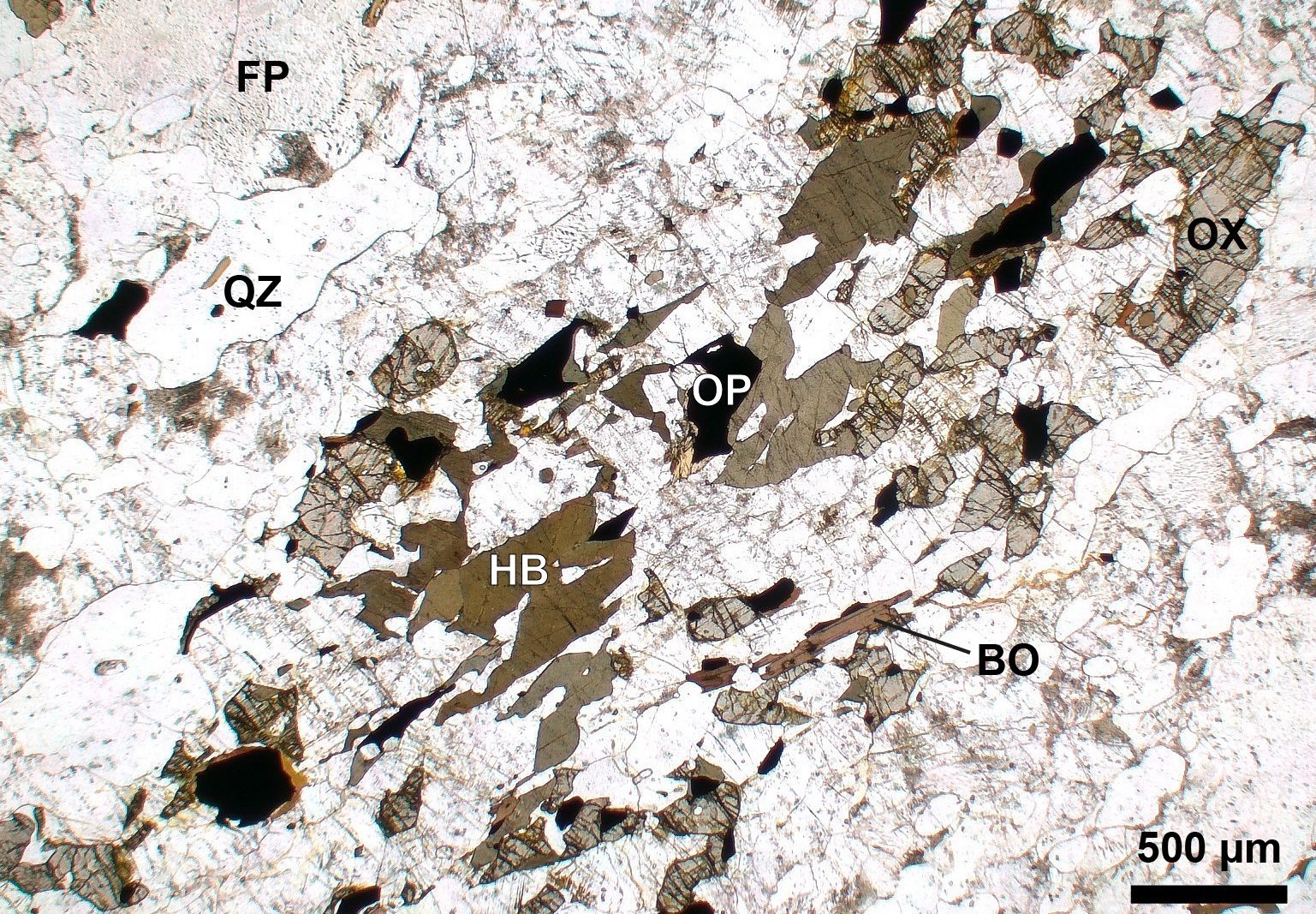

Au microscope, la roche est hétérogranulaire et la plupart des grains sont de granulométrie moyenne à fine. Le feldspath potassique consiste en feldspath microperthitique et en microcline. Le plagioclase est faiblement séricitisé. Les bordures entre les grains de feldspath sont arrondies, localement droites. Le quartz est xénomorphe, interlobé à amiboïde et présente une extinction ondulante, localement lamellaire ou en échiquier. Les myrmékites sont abondantes. Les minéraux ferromagnésiens consistent principalement en pyroxène (3 à 8 %) avec des proportions moindres de hornblende (1 à 2 %). Les grains d’orthopyroxène sont frais ou faiblement altérés en un fin mélange de biotite et d’amphibole par endroits. Les cristaux de clinopyroxène sont généralement moins abondants que ceux d’orthopyroxène. La hornblende, de teinte verte à brune, se présente en fins cristaux subautomorphes en bordure du pyroxène. De rares feuillets brunâtres de biotite (<0,5 %) finement grenue sont aussi observés dans plusieurs lames minces. Outre les minéraux opaques (1 à 2 %) qui se présentent en grains xénomorphes à subautomorphes de 1 à 2 mm, les phases accessoires sont peu abondantes. Ces dernières comprennent l’apatite, le zircon, l’allanite, le sphène, la chlorite et l’épidote.

Au microscope, la roche est hétérogranulaire et la plupart des grains sont de granulométrie moyenne à fine. Le feldspath potassique consiste en feldspath microperthitique et en microcline. Le plagioclase est faiblement séricitisé. Les bordures entre les grains de feldspath sont arrondies, localement droites. Le quartz est xénomorphe, interlobé à amiboïde et présente une extinction ondulante, localement lamellaire ou en échiquier. Les myrmékites sont abondantes. Les minéraux ferromagnésiens consistent principalement en pyroxène (3 à 8 %) avec des proportions moindres de hornblende (1 à 2 %). Les grains d’orthopyroxène sont frais ou faiblement altérés en un fin mélange de biotite et d’amphibole par endroits. Les cristaux de clinopyroxène sont généralement moins abondants que ceux d’orthopyroxène. La hornblende, de teinte verte à brune, se présente en fins cristaux subautomorphes en bordure du pyroxène. De rares feuillets brunâtres de biotite (<0,5 %) finement grenue sont aussi observés dans plusieurs lames minces. Outre les minéraux opaques (1 à 2 %) qui se présentent en grains xénomorphes à subautomorphes de 1 à 2 mm, les phases accessoires sont peu abondantes. Ces dernières comprennent l’apatite, le zircon, l’allanite, le sphène, la chlorite et l’épidote.

Les analyses d’échantillons choisis de l’unité mPcoc1 indiquent une composition de monzogranite et de monzonite quartzifère avec une affinité ferrifère et alcaline-calcique à calco-alcaline (Daoudene et Lafrance, 2024).

Suite intrusive de Coacoachou 2 (mPcoc2) : Syénogranite et monzogranite avec ou sans hypersthène

L’unité mPcoc2 est divisée en deux sous-unités : une sous-unité de syénogranite et de monzogranite à hornblende et biotite (mPcoc2a) et une sous-unité de composition similaire, mais contenant de l’hypersthène (mPcoc2b). La transition entre les deux sous-unités est généralement graduelle, la roche passant d’une teinte cassonade ou verdâtre (mPcoc2b) à rose ou beige-rosé (mPcoc2a).

Suite intrusive de Coacoachou 2a (mPcoc2a) : Syénogranite et monzogranite à hornblende et biotite

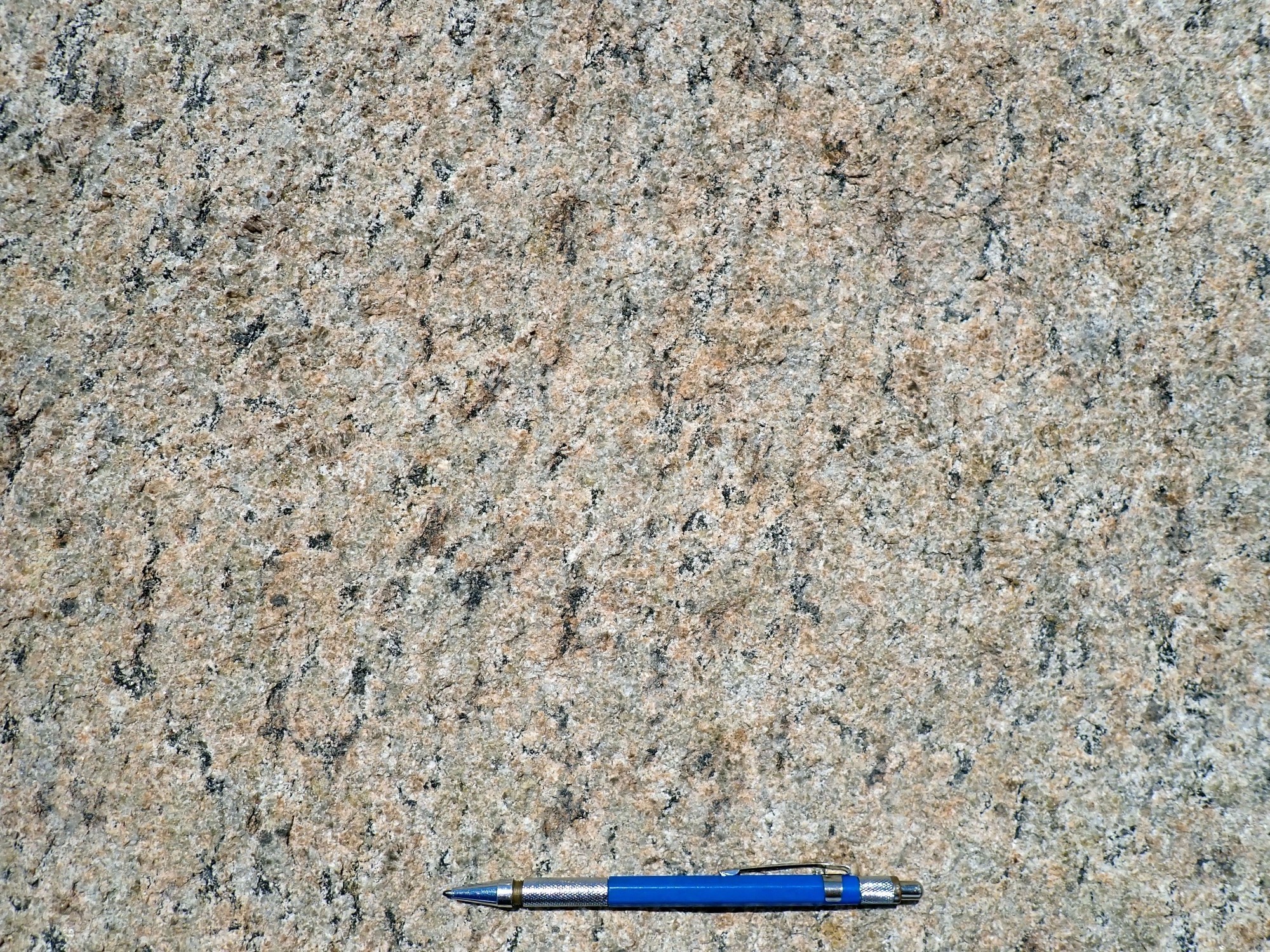

Les roches de l’unité mPcoc2a sont généralement homogènes, foliées et de granulométrie moyenne à fine. Elles sont faiblement à moyennement magnétiques et de couleur rose clair à moyen ou beige rosé, tant en cassure fraiche qu’en surface altérée. La syénogranite et le monzogranite contiennent 25 à 38 % de quartz, 35 à 55 % de feldspath potassique, 10 à 30 % de plagioclase et 4 à 10 % de minéraux ferromagnésiens.

Les roches de l’unité mPcoc2a sont généralement homogènes, foliées et de granulométrie moyenne à fine. Elles sont faiblement à moyennement magnétiques et de couleur rose clair à moyen ou beige rosé, tant en cassure fraiche qu’en surface altérée. La syénogranite et le monzogranite contiennent 25 à 38 % de quartz, 35 à 55 % de feldspath potassique, 10 à 30 % de plagioclase et 4 à 10 % de minéraux ferromagnésiens.

La foliation est soulignée par l’orientation préférentielle des minéraux ferromagnésiens ainsi que par un aplatissement modéré à fort des grains de quartz et de plusieurs cristaux de feldspath. Localement, on observe un début de ségrégation métamorphique, les minéraux ferromagnésiens formant ainsi des traits discontinus (début de gneissosité). La foliation porte couramment une linéation tectonométamorphique marquée par l’alignement des minéraux ferromagnésiens, et localement par le quartz et le feldspath. Dans certains secteurs, on note la présence de fractures millimétriques à centimétriques en bordure desquelles la roche est fortement hématitisée. Une hématitisation en absence de fractures visibles est aussi notée sur plusieurs affleurements.

La foliation est soulignée par l’orientation préférentielle des minéraux ferromagnésiens ainsi que par un aplatissement modéré à fort des grains de quartz et de plusieurs cristaux de feldspath. Localement, on observe un début de ségrégation métamorphique, les minéraux ferromagnésiens formant ainsi des traits discontinus (début de gneissosité). La foliation porte couramment une linéation tectonométamorphique marquée par l’alignement des minéraux ferromagnésiens, et localement par le quartz et le feldspath. Dans certains secteurs, on note la présence de fractures millimétriques à centimétriques en bordure desquelles la roche est fortement hématitisée. Une hématitisation en absence de fractures visibles est aussi notée sur plusieurs affleurements.

Au microscope, la roche est hétérogranulaire. Elle est constituée en grande partie de microcline et de feldspath perthitique (exsolutions en flammes et en gouttelettes) avec une proportion moindre de plagioclase et de quartz. Le plagioclase est par endroits antiperthitique et généralement à grain plus fin. Les grains de feldspath sont couramment à extinction ondulante et leurs bordures sont interlobées ou localement droites. Les grains plus grossiers de feldspath peuvent avoir des bordures amiboïdes. Le quartz est xénomorphe, amiboïde à interlobé et à extinction ondulante, le plus couramment en échiquier. La roche présente aussi de nombreuses myrmékites. Les minéraux ferromagnésiens sont essentiellement de la hornblende (2 à 6 %) et de la biotite (1 à 3 %). La hornblende est verte à brun-vert et prend la forme de grains xénomorphes à subautomorphes. Plusieurs grains de hornblende montrent une forte altération, soit par un mélange fin d’actinote et de chlorite, soit par un mélange pseudomorphe de biotite et de quartz. Localement, quelques grains complètement altérés pourraient représenter d’anciens cristaux d’orthopyroxène. La biotite est généralement disposée en fins feuillets bruns à brun-rouge en contact avec la hornblende et est partiellement chloritisée. Plusieurs feuillets sont squelettiques. La biotite est aussi observée en fines bordures autour des minéraux opaques. Les minéraux accessoires sont, en ordre d’importance, les minéraux opaques (<2 %), l’apatite, l’épidote, l’allanite, le zircon (surtout en inclusions dans la biotite), le sphène, la chlorite et la monazite. De fines taches d’hématite sont couramment observées dans le feldspath.

Au microscope, la roche est hétérogranulaire. Elle est constituée en grande partie de microcline et de feldspath perthitique (exsolutions en flammes et en gouttelettes) avec une proportion moindre de plagioclase et de quartz. Le plagioclase est par endroits antiperthitique et généralement à grain plus fin. Les grains de feldspath sont couramment à extinction ondulante et leurs bordures sont interlobées ou localement droites. Les grains plus grossiers de feldspath peuvent avoir des bordures amiboïdes. Le quartz est xénomorphe, amiboïde à interlobé et à extinction ondulante, le plus couramment en échiquier. La roche présente aussi de nombreuses myrmékites. Les minéraux ferromagnésiens sont essentiellement de la hornblende (2 à 6 %) et de la biotite (1 à 3 %). La hornblende est verte à brun-vert et prend la forme de grains xénomorphes à subautomorphes. Plusieurs grains de hornblende montrent une forte altération, soit par un mélange fin d’actinote et de chlorite, soit par un mélange pseudomorphe de biotite et de quartz. Localement, quelques grains complètement altérés pourraient représenter d’anciens cristaux d’orthopyroxène. La biotite est généralement disposée en fins feuillets bruns à brun-rouge en contact avec la hornblende et est partiellement chloritisée. Plusieurs feuillets sont squelettiques. La biotite est aussi observée en fines bordures autour des minéraux opaques. Les minéraux accessoires sont, en ordre d’importance, les minéraux opaques (<2 %), l’apatite, l’épidote, l’allanite, le zircon (surtout en inclusions dans la biotite), le sphène, la chlorite et la monazite. De fines taches d’hématite sont couramment observées dans le feldspath.

Les analyses d’échantillons choisis de l’unité mPcoc2a indiquent une composition de syénogranite et de monzogranite avec une affinité ferrifère et alcaline-calcique à calco-alcaline (Daoudene et Lafrance, 2024).

Suite intrusive de Coacoachou 2b (mPcoc2b) : Syénogranite à hypersthène et farsundite

Les roches de l’unité mPcoc2b sont généralement homogènes, foliées, modérément magnétiques et de granulométrie moyenne à fine. Leur cassure fraiche est cassonade, localement gris-vert, alors que leur patine d’altération est blanche à beige et couramment tachetée d’orangé. Elles sont constituées de 23 à 40 % de quartz, 30 à 55 % de feldspath potassique, 8 à 35 % de plagioclase et de 4 à 12 % de minéraux ferromagnésiens. Le quartz est gris foncé à fumé.

Les roches de l’unité mPcoc2b sont généralement homogènes, foliées, modérément magnétiques et de granulométrie moyenne à fine. Leur cassure fraiche est cassonade, localement gris-vert, alors que leur patine d’altération est blanche à beige et couramment tachetée d’orangé. Elles sont constituées de 23 à 40 % de quartz, 30 à 55 % de feldspath potassique, 8 à 35 % de plagioclase et de 4 à 12 % de minéraux ferromagnésiens. Le quartz est gris foncé à fumé.

La foliation est soulignée par l’orientation préférentielle des minéraux ferromagnésiens ainsi que par un aplatissement faible à fort des grains de quartz et de plusieurs grains de feldspath. Dans les secteurs où la foliation est plus fortement développée, celle-ci est aussi marquée par l’alternance de bandes millimétriques généralement monominérales, à quartz ou à feldspath. La foliation porte couramment une linéation tectonométamorphique marquée par l’alignement des minéraux ferromagnésiens et localement par l’étirement du quartz et du feldspath. Sur plusieurs affleurements, la linéation est mieux développée que la foliation.

La foliation est soulignée par l’orientation préférentielle des minéraux ferromagnésiens ainsi que par un aplatissement faible à fort des grains de quartz et de plusieurs grains de feldspath. Dans les secteurs où la foliation est plus fortement développée, celle-ci est aussi marquée par l’alternance de bandes millimétriques généralement monominérales, à quartz ou à feldspath. La foliation porte couramment une linéation tectonométamorphique marquée par l’alignement des minéraux ferromagnésiens et localement par l’étirement du quartz et du feldspath. Sur plusieurs affleurements, la linéation est mieux développée que la foliation.

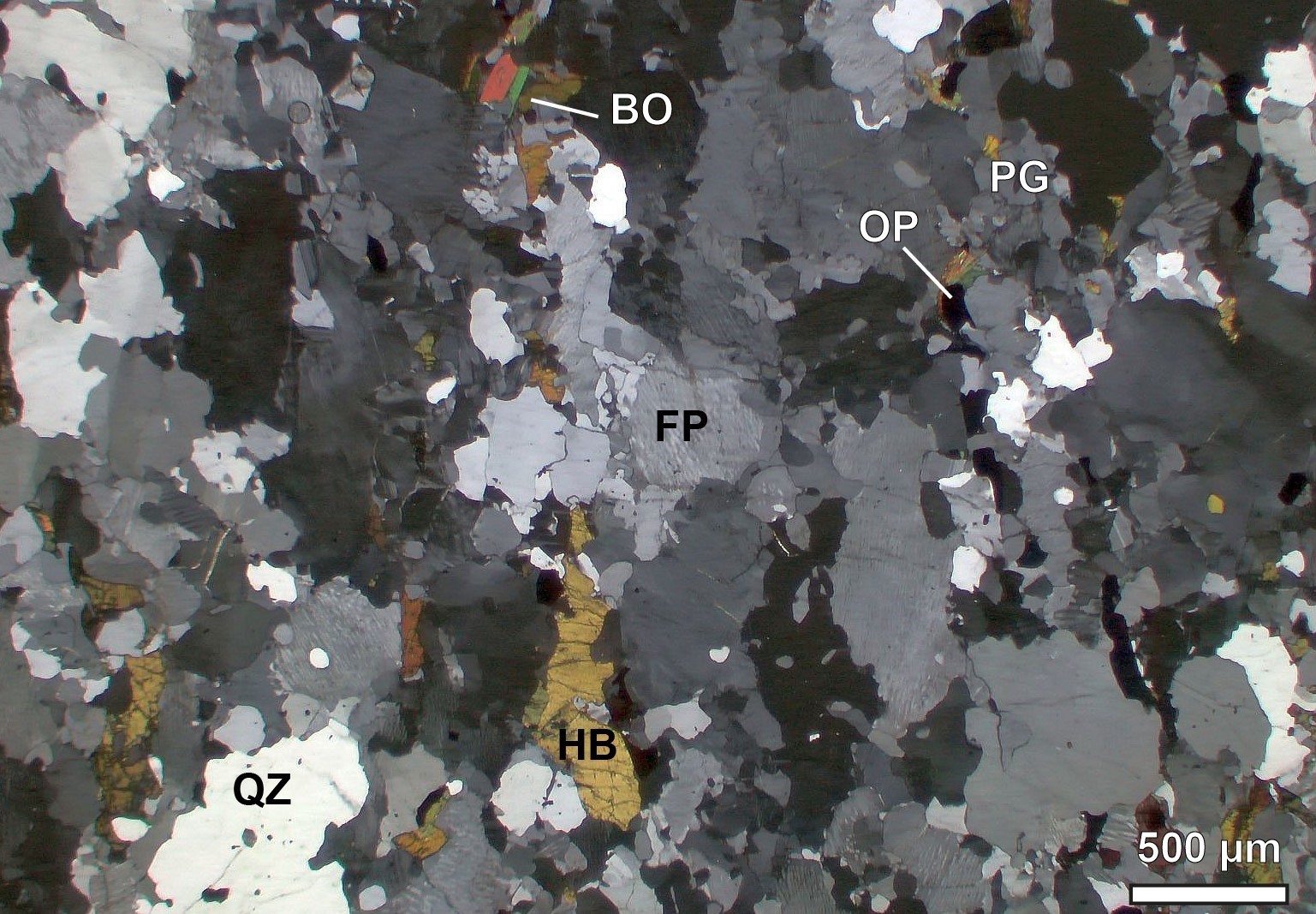

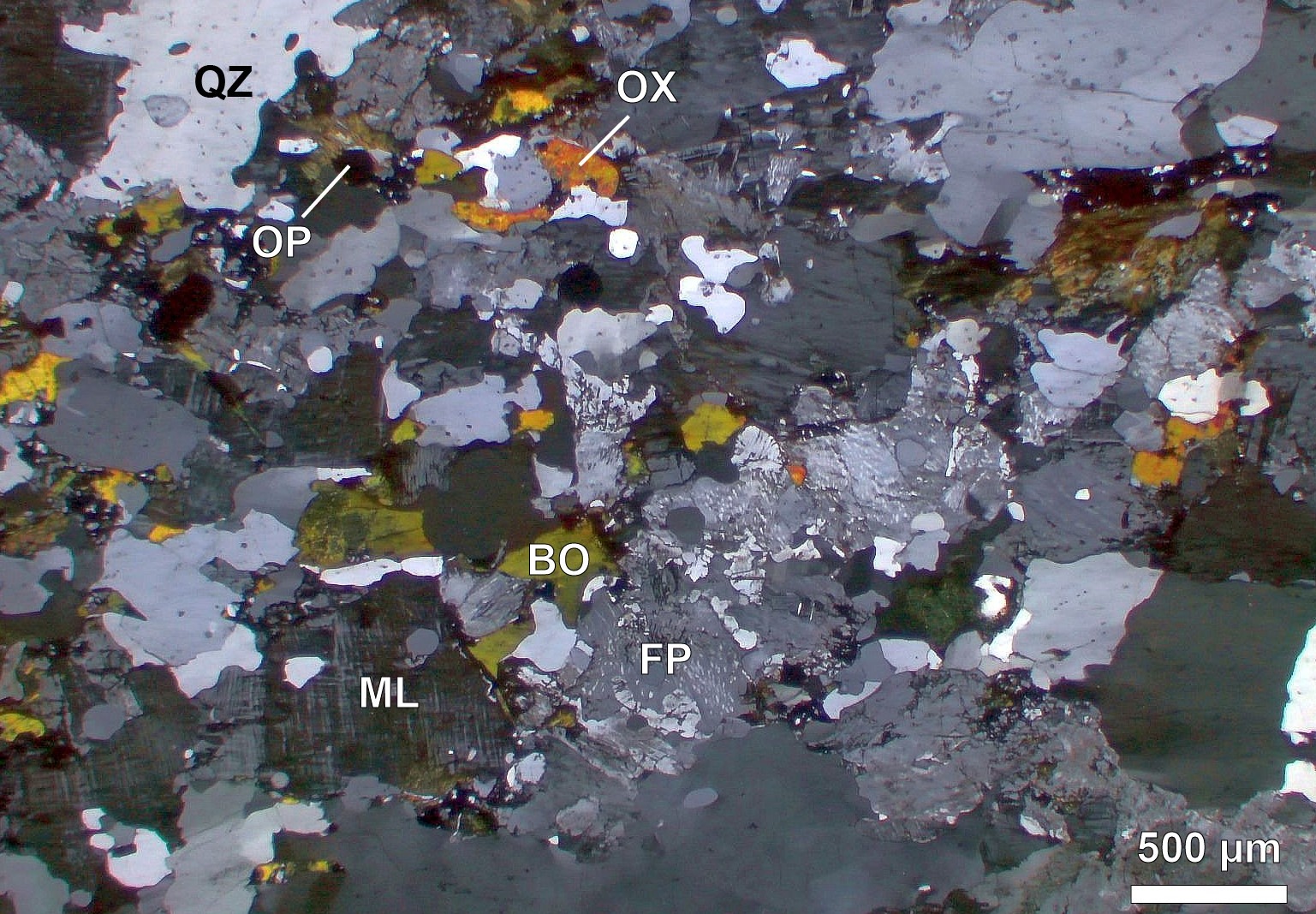

Au microscope, la roche est hétérogranulaire avec une majorité de grains fins et moyens. Elle est constituée en majeure partie de feldspath potassique perthitique (exsolutions en flammes et en gouttelettes), microperthitiques et de microcline avec une proportion moindre de quartz et de plagioclase. Le feldspath est faiblement altéré (aspect chagriné) et couramment à extinction ondulante. Les bordures entre les grains de feldspath sont interlobées, localement droites. Les grains de microcline plus grossièrement grenu peuvent être amiboïdes. Les grains de quartz sont xénomorphes, interlobés à amiboïdes et à extinction ondulante prononcée, communément en échiquier ou lamellaire.

Au microscope, la roche est hétérogranulaire avec une majorité de grains fins et moyens. Elle est constituée en majeure partie de feldspath potassique perthitique (exsolutions en flammes et en gouttelettes), microperthitiques et de microcline avec une proportion moindre de quartz et de plagioclase. Le feldspath est faiblement altéré (aspect chagriné) et couramment à extinction ondulante. Les bordures entre les grains de feldspath sont interlobées, localement droites. Les grains de microcline plus grossièrement grenu peuvent être amiboïdes. Les grains de quartz sont xénomorphes, interlobés à amiboïdes et à extinction ondulante prononcée, communément en échiquier ou lamellaire.

Les proportions de minéraux ferromagnésiens varient d’un échantillon à l’autre. Les phases principales sont la hornblende (0,5 à 6 %), l’orthopyroxène (1 à 7 %) et la biotite (traces à 4 %). Le clinopyroxène (<2 %) n’a été observé que dans une lame mince. Ces minéraux ainsi que les opaques (0,5 à 2 %) sont couramment concentrés en lamines millimétriques. Dans certains cas, les rubans ne contiennent qu’un seul de ces minéraux, mais ils sont généralement tous présents. La hornblende est en cristaux subautomorphes ou xénomorphes. Elle peut être vert foncé, vert pâle ou passer de verte à brune selon les échantillons. Dans les cas où la proportion est peu élevée, elle se présente en fins cristaux en bordure des grains de pyroxène ou des minéraux opaques. La hornblende est localement remplacée par la biotite ou altérée en chlorite.

Les proportions de minéraux ferromagnésiens varient d’un échantillon à l’autre. Les phases principales sont la hornblende (0,5 à 6 %), l’orthopyroxène (1 à 7 %) et la biotite (traces à 4 %). Le clinopyroxène (<2 %) n’a été observé que dans une lame mince. Ces minéraux ainsi que les opaques (0,5 à 2 %) sont couramment concentrés en lamines millimétriques. Dans certains cas, les rubans ne contiennent qu’un seul de ces minéraux, mais ils sont généralement tous présents. La hornblende est en cristaux subautomorphes ou xénomorphes. Elle peut être vert foncé, vert pâle ou passer de verte à brune selon les échantillons. Dans les cas où la proportion est peu élevée, elle se présente en fins cristaux en bordure des grains de pyroxène ou des minéraux opaques. La hornblende est localement remplacée par la biotite ou altérée en chlorite.

Selon les échantillons, l’orthopyroxène peut être frais ou très peu serpentinisé en bordure des grains ou encore presque complètement altéré en un fin mélange de biotite et d’amphibole. Les grains d’orthopyroxène sont couramment étirés, localement déchiquetés. La biotite se présente en feuillets xénomorphes ou subautomorphes brun orangé ou brun-rouge. Ces feuillets sont variablement chloritisés et couramment squelettiques (en intercroissance avec le quartz), particulièrement en bordure des grains d’orthopyroxène. Les feuillets de biotite les plus fortement chloritisés contiennent des inclusions de minéraux opaques alignés le long des plans de clivage. Dans les échantillons contenant peu de biotite, elle ne forme que de fins feuillets accolés aux grains d’orthopyroxène.

Selon les échantillons, l’orthopyroxène peut être frais ou très peu serpentinisé en bordure des grains ou encore presque complètement altéré en un fin mélange de biotite et d’amphibole. Les grains d’orthopyroxène sont couramment étirés, localement déchiquetés. La biotite se présente en feuillets xénomorphes ou subautomorphes brun orangé ou brun-rouge. Ces feuillets sont variablement chloritisés et couramment squelettiques (en intercroissance avec le quartz), particulièrement en bordure des grains d’orthopyroxène. Les feuillets de biotite les plus fortement chloritisés contiennent des inclusions de minéraux opaques alignés le long des plans de clivage. Dans les échantillons contenant peu de biotite, elle ne forme que de fins feuillets accolés aux grains d’orthopyroxène.

Les minéraux opaques se présentent en grains aplatis de 0,5 à 3 mm. À l’exception de l’apatite, qui peut aussi être assez abondante, les autres phases accessoires, bien que diversifiées, sont en faibles proportions. Les plus courantes sont l’allanite, l’épidote et le zircon (surtout en inclusions dans la biotite et la hornblende). Du sphène, du rutile et de la monazite ont aussi été observés localement. De la muscovite et du carbonate sont associés à la chlorite par endroits.

Les analyses d’échantillons choisis de l’unité mPcoc2b indiquent une composition de syénogranite et de monzogranite avec une affinité ferrifère et alcaline-calcique à calco-alcaline (Daoudene et Lafrance, 2024).

Suite intrusive de Coacoachou 3 (mPcoc3) : Syénogranite à hypersthène et granite à feldspath alcalin à hypersthène massifs

L’unité mPcoc3 se distingue de l’unité mPcoc2 par sa texture massive et sa composition un peu plus potassique. Les roches de l’unité mPcoc3 sont homogènes, leucocrates et de granulométrie moyenne, localement fine. Leur patine d’altération est blanche à beige et leur cassure fraiche est beige à cassonade. Ces roches contiennent 30 à 45 % de quartz, 45 à 55 % de feldspath potassique, 5 à 15 % de plagioclase et 3 à 5 % de minéraux ferromagnésiens.

L’unité mPcoc3 se distingue de l’unité mPcoc2 par sa texture massive et sa composition un peu plus potassique. Les roches de l’unité mPcoc3 sont homogènes, leucocrates et de granulométrie moyenne, localement fine. Leur patine d’altération est blanche à beige et leur cassure fraiche est beige à cassonade. Ces roches contiennent 30 à 45 % de quartz, 45 à 55 % de feldspath potassique, 5 à 15 % de plagioclase et 3 à 5 % de minéraux ferromagnésiens.

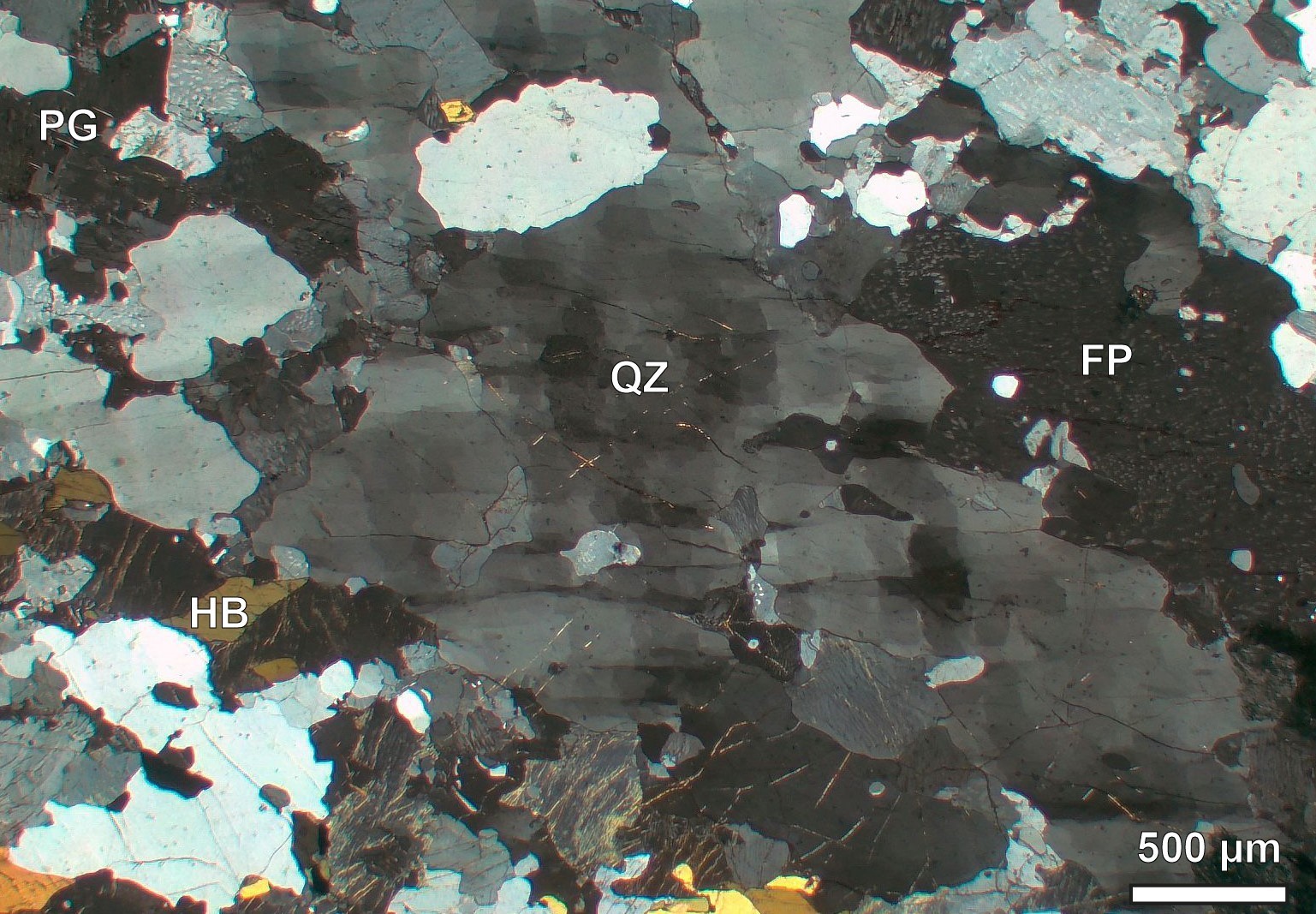

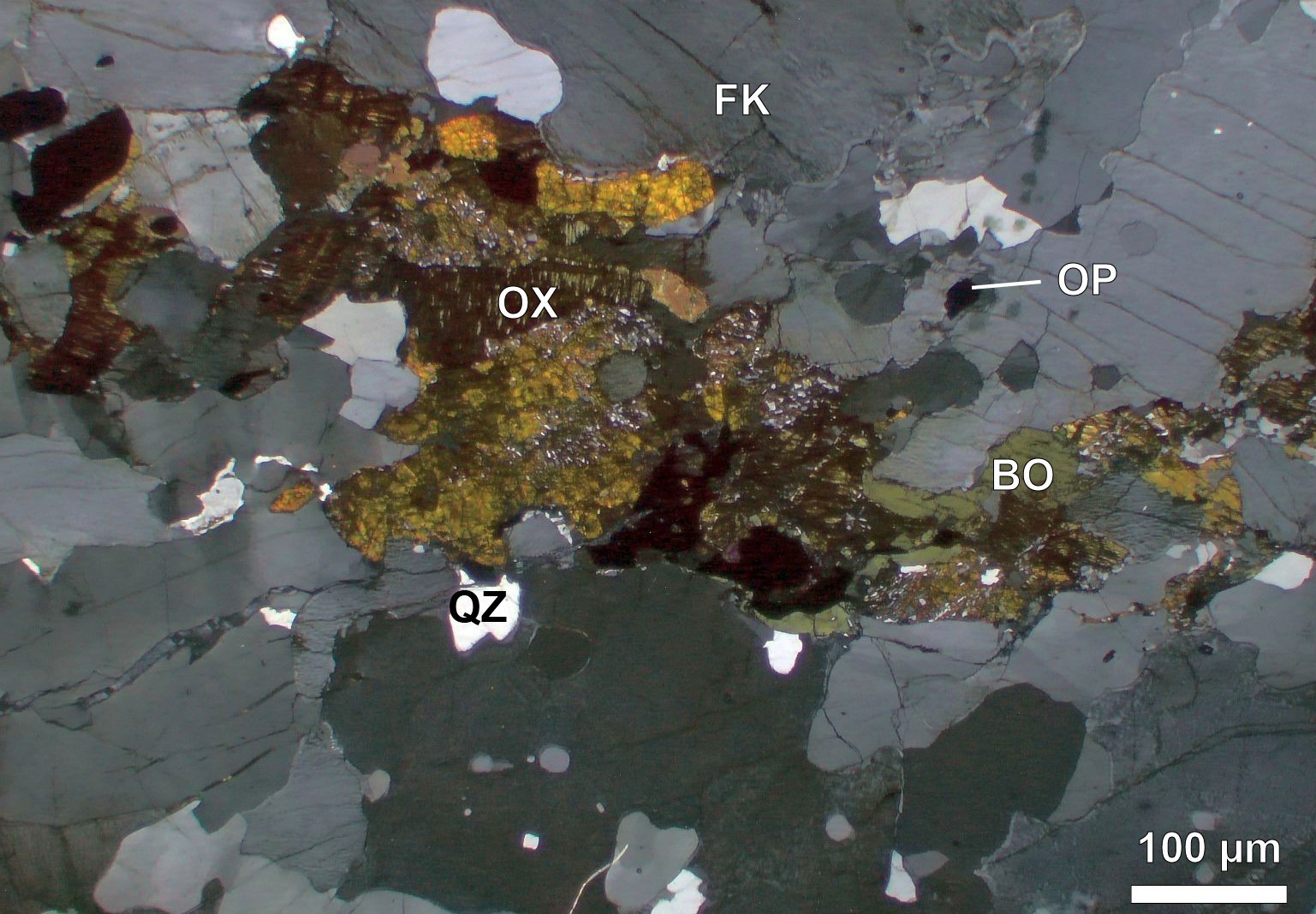

En lames minces, la roche est dominée par du feldspath potassique microperthitique avec une proportion moindre de microcline et de quartz; le plagioclase est beaucoup moins abondant. Les bordures entre les grains de feldspath sont arrondies. Le quartz est xénomorphe, interlobé à amiboïde et présente une extinction en échiquier. Les myrmékites sont peu nombreuses.

En lames minces, la roche est dominée par du feldspath potassique microperthitique avec une proportion moindre de microcline et de quartz; le plagioclase est beaucoup moins abondant. Les bordures entre les grains de feldspath sont arrondies. Le quartz est xénomorphe, interlobé à amiboïde et présente une extinction en échiquier. Les myrmékites sont peu nombreuses.

Les minéraux ferromagnésiens consistent surtout en orthopyroxène (2 à 3 %), en général fortement altéré en un fin mélange jaune orangé de biotite et d’amphibole, mais localement frais. Les feuillets de biotite sont rares (<1 %), xénomorphes à subautomorphes et très localement chloritisés. Dans les échantillons contenant de la hornblende (<1 %), celle-ci est à grain fin et se concentre le long des bordures des grains d’orthopyroxène. Outre les minéraux opaques (0,5 à 2 %), on observe peu de phases accessoires. Ces dernières consistent en zircon, épidote, apatite, allanite, chlorite et sphène. Localement, des cristaux subautomorphes constitués de lamelles enchevêtrées d’ilménite/rutile et de quartz sont observés. Il pourrait s’agir de reliques de titanomagnétite fortement remplacées.

Les minéraux ferromagnésiens consistent surtout en orthopyroxène (2 à 3 %), en général fortement altéré en un fin mélange jaune orangé de biotite et d’amphibole, mais localement frais. Les feuillets de biotite sont rares (<1 %), xénomorphes à subautomorphes et très localement chloritisés. Dans les échantillons contenant de la hornblende (<1 %), celle-ci est à grain fin et se concentre le long des bordures des grains d’orthopyroxène. Outre les minéraux opaques (0,5 à 2 %), on observe peu de phases accessoires. Ces dernières consistent en zircon, épidote, apatite, allanite, chlorite et sphène. Localement, des cristaux subautomorphes constitués de lamelles enchevêtrées d’ilménite/rutile et de quartz sont observés. Il pourrait s’agir de reliques de titanomagnétite fortement remplacées.

Les analyses d’échantillons choisis de l’unité mPcoc3 indiquent une composition de granite à feldspath alcalin et de syénogranite avec une affinité ferrifère et alcaline-calcique à calco-alcaline (Daoudene et Lafrance, 2024).

Épaisseur et distribution

Cette suite couvre >60 % de la région du lac Coacoachou. Sa superficie totale est de ∼905 km². Les roches des sous-unités mPcoc2a et mPcoc2b sont les lithologies principales, alors que celles des unités mPcoc1 et mPcoc3 occupent des superficies plus restreintes.

| Unité informelle | Superficie (km²) | Superficie (%) |

| mPcoc1 | 51 | 5,6 |

| mPcoc2a | 395 | 43,6 |

| mPco2b | 448 | 49,5 |

| mPcoc3 | 11 | 1,3 |

Datation

Aucune.

Relations stratigraphiques

La Suite intrusive de Coacoachou est considérée plus jeune que la Suite intrusive de Kegaska (mPkeg) et le Complexe de la Romaine (mPcsr), mais plus vieille que les autres unités felsiques de la région du lac Coacoachou, comme illustré dans ce schéma stratigraphique (Daoudene et Lafrance, 2024). Dans la partie sud de la région du lac Coacoachou, des enclaves de granodiorite porphyroïde de la Suite intrusive de Kegaska (mPkeg2a) ont été observées dans un monzogranite à hornblende et à biotite de la Suite intrusive de Coacoachou (mPcoc2a).

La Suite intrusive de Coacoachou est considérée plus jeune que la Suite intrusive de Kegaska (mPkeg) et le Complexe de la Romaine (mPcsr), mais plus vieille que les autres unités felsiques de la région du lac Coacoachou, comme illustré dans ce schéma stratigraphique (Daoudene et Lafrance, 2024). Dans la partie sud de la région du lac Coacoachou, des enclaves de granodiorite porphyroïde de la Suite intrusive de Kegaska (mPkeg2a) ont été observées dans un monzogranite à hornblende et à biotite de la Suite intrusive de Coacoachou (mPcoc2a).

Les différentes unités de la Suite intrusive de Coacoachou sont couramment coupées par celles de la Suite intrusive de Washicoutai (nPwai), particulièrement par des injections centimétriques à décimétriques de granite grossier à pegmatitique massif (mPwai4) et par des injections décimétriques de monzonite quartzifère grise à grain fin (mPwai3d) et de syénogranite rose à grain fin ou moyen (mPwai3a et mPwai3b).

Les différentes unités de la Suite intrusive de Coacoachou sont couramment coupées par celles de la Suite intrusive de Washicoutai (nPwai), particulièrement par des injections centimétriques à décimétriques de granite grossier à pegmatitique massif (mPwai4) et par des injections décimétriques de monzonite quartzifère grise à grain fin (mPwai3d) et de syénogranite rose à grain fin ou moyen (mPwai3a et mPwai3b).

Des lentilles décimétriques à métriques de roches mafiques interprétées comme d’anciens dykes démembrés et boudinés (Daoudene et Lafrance, 2024) sont observées localement au sein des roches de la Suite intrusive de Coacoachou. Ces lentilles et dykes ne représentent pas une unité cartographiable à l’échelle des travaux réalisés par Daoudene et Lafrance (2024) et n’ont donc pas été assignés à une unité particulière. Ils sont décrits au sein de la fiche stratigraphique de la Suite intrusive de Kegaska, étant donné que leur proportion est plus importante au sein de cette unité dans la région de Kegaska.

Des lentilles décimétriques à métriques de roches mafiques interprétées comme d’anciens dykes démembrés et boudinés (Daoudene et Lafrance, 2024) sont observées localement au sein des roches de la Suite intrusive de Coacoachou. Ces lentilles et dykes ne représentent pas une unité cartographiable à l’échelle des travaux réalisés par Daoudene et Lafrance (2024) et n’ont donc pas été assignés à une unité particulière. Ils sont décrits au sein de la fiche stratigraphique de la Suite intrusive de Kegaska, étant donné que leur proportion est plus importante au sein de cette unité dans la région de Kegaska.

Paléontologie

Ne s’applique pas.

Références

Publications accessibles dans SIGÉOM Examine

DAOUDENE, Y., LAFRANCE, I., 2024. Géologie de la région du lac Coacoachou, Province de Grenville, région de la Côte-Nord, Québec, Canada. MRNF; BG 2024-06, 1 plan.

LAFRANCE, I., DAOUDENE, Y., 2023. Géologie de la région de Kegaska, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Province de Grenville, Québec, Canada. MRNF; BG 2023-12, 1 plan.

Citation suggérée

Ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF). Suite intrusive de Coacoachou. Lexique stratigraphique du Québec. https://gq.mines.gouv.qc.ca/lexique-stratigraphique/province-de-grenville/suite-intrusive-de-coacoachou [cité le jour mois année].

Collaborateurs

|

Première publication |

Isabelle Lafrance, géo., M. Sc. isabelle.lafrance@mrnf.gouv.qc.ca; Yannick Daoudene, géo., Ph. D. yannick.daoudene@mrnf.gouv.qc.ca (rédaction) Philippe Pagé, géo., Ph. D. (coordination); François Huot, géo., Ph. D. (lecture critique); Simon Auclair, géo., M. Sc. (révision linguistique); André Tremblay (montage HTML). |