| Auteur(s) | Daoudene et Lafrance, 2024 |

| Méthodologie | Défini à partir d’un levé géologique |

| Subdivision(s) géologique(s) | Province de Grenville/Allochtone |

| Mouvement principal | Indéterminé |

| Style de déformation | Hétérogène |

| Faciès métamorphique (faciès moyen lié à la déformation principale) | Supérieur des amphibolites |

Historique et méthodologie

La Zone de cisaillement de Nehekau (ZCneh) a été définie à la suite du levé géologique de la région du lac Coacoachou mené par Daoudene et Lafrance (2024) à l’été 2024.

Le nom de la zone de cisaillement fait référence au lac Nehekau situé à ∼30 km au nord de la communauté de La Romaine (limite des feuillets SNRC 12K07 et 12K10).

Limites et morphologie

| Largeur (km) | 0,4 à 1,1 |

| Longueur (km) | >25 |

| Orientation | NE-SW |

Le tracé de la ZCneh n’est connu que dans le coin NW du feuillet SNRC 12K08 (Daoudene et Lafrance, 2024). Elle forme une bande de ∼25 km de longueur et de 400 m à 1,1 km de largeur.

La ZCneh sépare le Domaine structural de Matakahp (DSmak), au NW, du Domaine structural de Coacoachou (DScoa), au SE.

Unités stratigraphiques concernées

Les unités lithodémiques affectées par la ZCneh sont les suivantes :

– la Suite intrusive de Kegaska (unité mPkeg2);

– le Complexe de La Romaine (mPcsr);

– la Suite intrusive de Coacoachou (unités mPcoc2a, mPcoc2b et mPcoc3);

– la Suite intrusive de Blacklands (unité mPbak1);

– la Suite intrusive de Washicoutai (unités nPwai3a, nPwai3b et nPwai3d).

Caractéristiques structurales

Les fabriques reconnues le long de la ZCneh peuvent être associées à deux épisodes de déformation. La fabrique principale planaire Sn est la plus jeune. Elle est omniprésente et affecte toutes les unités le long du trajet de la zone de cisaillement. Elle est aussi régulièrement accompagnée d’une linéation tectonométamorphique Ln. En revanche, la fabrique planaire Sn-1, plus précoce, n’a été observée que sur des échantillons au microscope. Daoudene et Lafrance (2024) attribuent ces fabriques aux phases régionales de déformation D1 ou D2 pour la plus vieille, et D3 pour la plus récente.

L’ensemble des données utilisées dans l’analyse structurale qui suit provient du levé géologique de la région du lac Coacoachou (Daoudene et Lafrance, 2024).

❯ Fabriques principales

À l’affleurement, la fabrique planaire Sn est variablement exprimée et développée en fonction de la nature des lithologies et de leur âge.

Dans les roches des unités présumées les plus vieilles, la fabrique Sn est généralement très bien développée. Dans les roches métasédimentaires du Complexe de La Romaine, la fabrique Sn s’exprime par une foliation très nette, rectiligne et localement mylonitique (p. ex. affleurement 24-YD-2174). Sur le terrain, cette foliation est marquée par l’aplatissement de la quasi-totalité des constituants. Dans les faciès les plus alumineux, elle est soulignée par l’orientation préférentielle et l’aplatissement très régulier d’amas d’aluminosilicates blanc jaunâtre et des porphyroblastes de grenat. De plus, les nombreuses injections granitiques qui coupent par endroits les roches du Complexe de La Romaine sont communément subparallèles les unes aux autres, orientées dans le plan de la foliation Sn et localement boudinées. Cette caractéristique indique, d’une part, que la déformation a été localement assez intense pour conduire au parallélisme des objets planaires et, d’autre part, qu’elle s’accompagne d’un étirement significatif.

Dans les roches des unités présumées les plus vieilles, la fabrique Sn est généralement très bien développée. Dans les roches métasédimentaires du Complexe de La Romaine, la fabrique Sn s’exprime par une foliation très nette, rectiligne et localement mylonitique (p. ex. affleurement 24-YD-2174). Sur le terrain, cette foliation est marquée par l’aplatissement de la quasi-totalité des constituants. Dans les faciès les plus alumineux, elle est soulignée par l’orientation préférentielle et l’aplatissement très régulier d’amas d’aluminosilicates blanc jaunâtre et des porphyroblastes de grenat. De plus, les nombreuses injections granitiques qui coupent par endroits les roches du Complexe de La Romaine sont communément subparallèles les unes aux autres, orientées dans le plan de la foliation Sn et localement boudinées. Cette caractéristique indique, d’une part, que la déformation a été localement assez intense pour conduire au parallélisme des objets planaires et, d’autre part, qu’elle s’accompagne d’un étirement significatif.

Les roches mafiques de la Suite intrusive de Blacklands sont globalement moins déformées. Toutefois, elles présentent localement une fabrique planaire Sn nettement développée qui semble indiquer que ces roches sont coupées par des corridors de déformation plus intense. La fabrique Sn s’exprime alors sous la forme d’une schistosité dont l’espacement entre les plans est de l’ordre du millimètre ou du centimètre.

Les roches mafiques de la Suite intrusive de Blacklands sont globalement moins déformées. Toutefois, elles présentent localement une fabrique planaire Sn nettement développée qui semble indiquer que ces roches sont coupées par des corridors de déformation plus intense. La fabrique Sn s’exprime alors sous la forme d’une schistosité dont l’espacement entre les plans est de l’ordre du millimètre ou du centimètre.

Les roches felsiques et intermédiaires de la Suite intrusive de Washicoutai, l’unité lithodémique présumée la plus jeune, sont communément faiblement à moyennement déformées. La fabrique Sn s’exprime sous la forme d’une foliation diffuse marquée par l’orientation préférentielle des feuillets de biotite. Par endroits, elle est aussi matérialisée par des lamines riches en minéraux ferromagnésiens et en magnétite (p. ex. affleurement 24-IL-3088). Ces lamines se présentent aussi en contact avec des injections granitiques d’épaisseur centimétrique et à la déformation faible ou inexistante. Cette relation laisse penser que la mise en place de roches de la Suite intrusive de Washicoutai est en partie synchrone du développement de la ZCneh.

Les roches felsiques et intermédiaires de la Suite intrusive de Washicoutai, l’unité lithodémique présumée la plus jeune, sont communément faiblement à moyennement déformées. La fabrique Sn s’exprime sous la forme d’une foliation diffuse marquée par l’orientation préférentielle des feuillets de biotite. Par endroits, elle est aussi matérialisée par des lamines riches en minéraux ferromagnésiens et en magnétite (p. ex. affleurement 24-IL-3088). Ces lamines se présentent aussi en contact avec des injections granitiques d’épaisseur centimétrique et à la déformation faible ou inexistante. Cette relation laisse penser que la mise en place de roches de la Suite intrusive de Washicoutai est en partie synchrone du développement de la ZCneh.

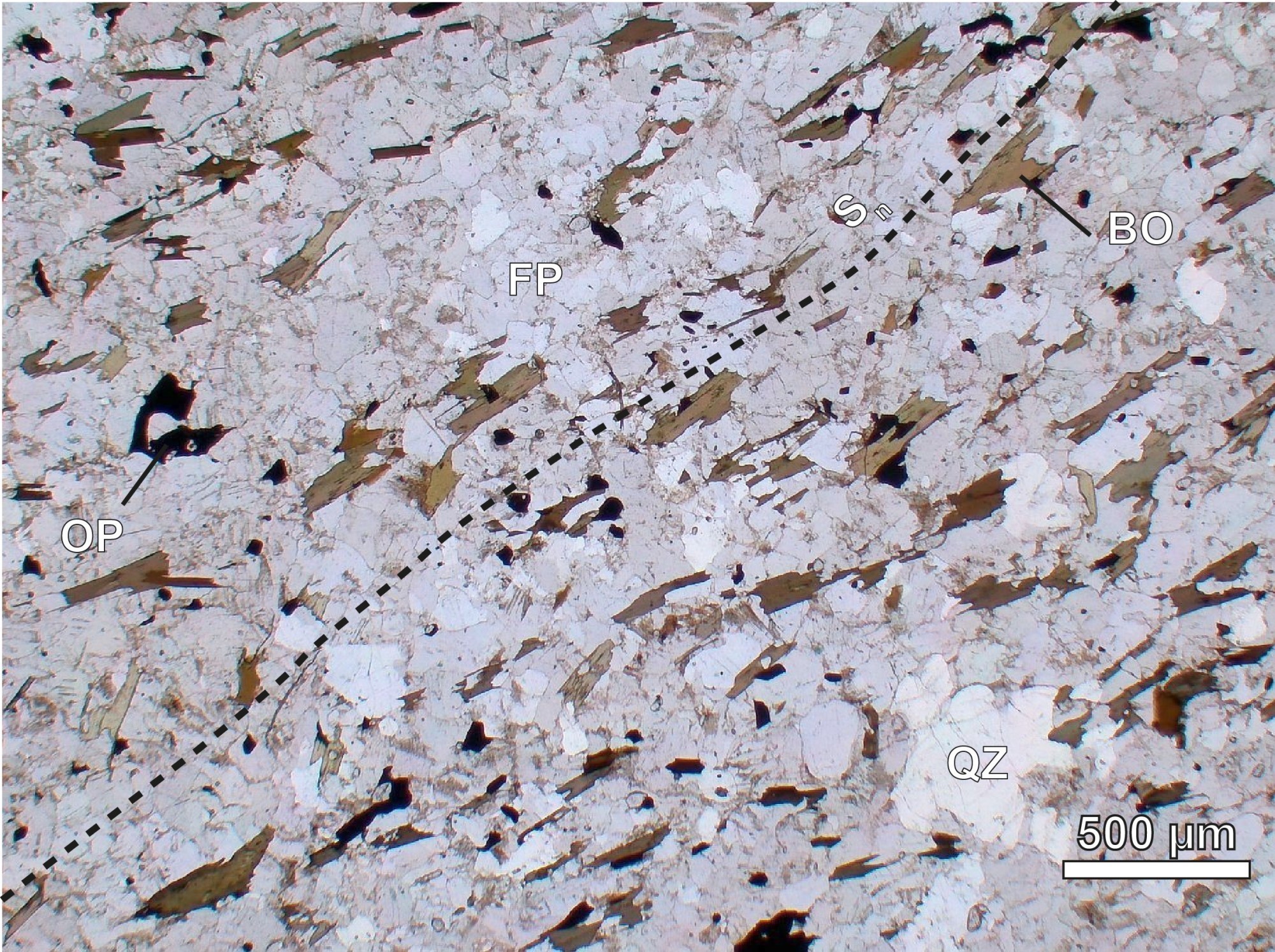

Au microscope, dans toutes les unités de roches intrusives, la fabrique Sn est régulièrement soulignée par l’orientation préférentielle des feuillets subautomorphes ou xénomorphes de biotite ou par l’aplatissement plus ou moins prononcé des grains de quartz. Localement, la fabrique Sn s’exprime aussi par la disposition des grains xénomorphes plus ou moins prismatiques de hornblende et par des trainées de grains de minéraux opaques. Dans les faciès à aluminosilicates du Complexe de La Romaine, la fabrique Sn est marquée par l’aplatissement des porphyroblastes de grenat, de cordiérite et des amas de prismes aciculaires de sillimanite.

Au microscope, dans toutes les unités de roches intrusives, la fabrique Sn est régulièrement soulignée par l’orientation préférentielle des feuillets subautomorphes ou xénomorphes de biotite ou par l’aplatissement plus ou moins prononcé des grains de quartz. Localement, la fabrique Sn s’exprime aussi par la disposition des grains xénomorphes plus ou moins prismatiques de hornblende et par des trainées de grains de minéraux opaques. Dans les faciès à aluminosilicates du Complexe de La Romaine, la fabrique Sn est marquée par l’aplatissement des porphyroblastes de grenat, de cordiérite et des amas de prismes aciculaires de sillimanite.

En stéréogramme, les pôles des mesures de foliation Sn sont plus ou moins bien regroupés autour d’une valeur moyenne dont le plan (235°/39°) semble représentatif de la trajectoire et du pendage de la ZCneh en carte. Cette dernière présente donc en moyenne un pendage modéré vers le NW.

Rares sont les affleurements où la linéation Ln est observée et mesurée. En effet, la topographie relativement plane des affleurements ainsi que la couverture de lichen rendent difficile l’observation d’une quelconque fabrique. Aux afflreurements affectés par une linéation, celle-ci est marquée par l’alignement préférentiel des minéraux ferromagnésiens. La distribution des mesures sur un stéréogramme ne permet pas de dégager une direction préférentielle de mouvement.

| Fabrique principale | Type de fabrique | Direction (°) | Pendage (°) | Nombre de mesures | Commentaires |

| Foliation Sn | Foliation minérale secondaire tectonométamorphique ou foliation ou rubanement mylonitique | 235 | 39 | 18 | La direction moyenne et le pendage sont représentatifs à l’échelle du domaine. |

| Linéation Ln | Linéation minérale secondaire tectonométamorphique, linéation d’étirement | – | – | 5 | La faible quantité de mesures, qui montrent une attitude très variable, ne permet pas le calcul d’une direction et d’un plongement moyen, même si ce dernier semble généralement faible. |

❯ Autres fabriques

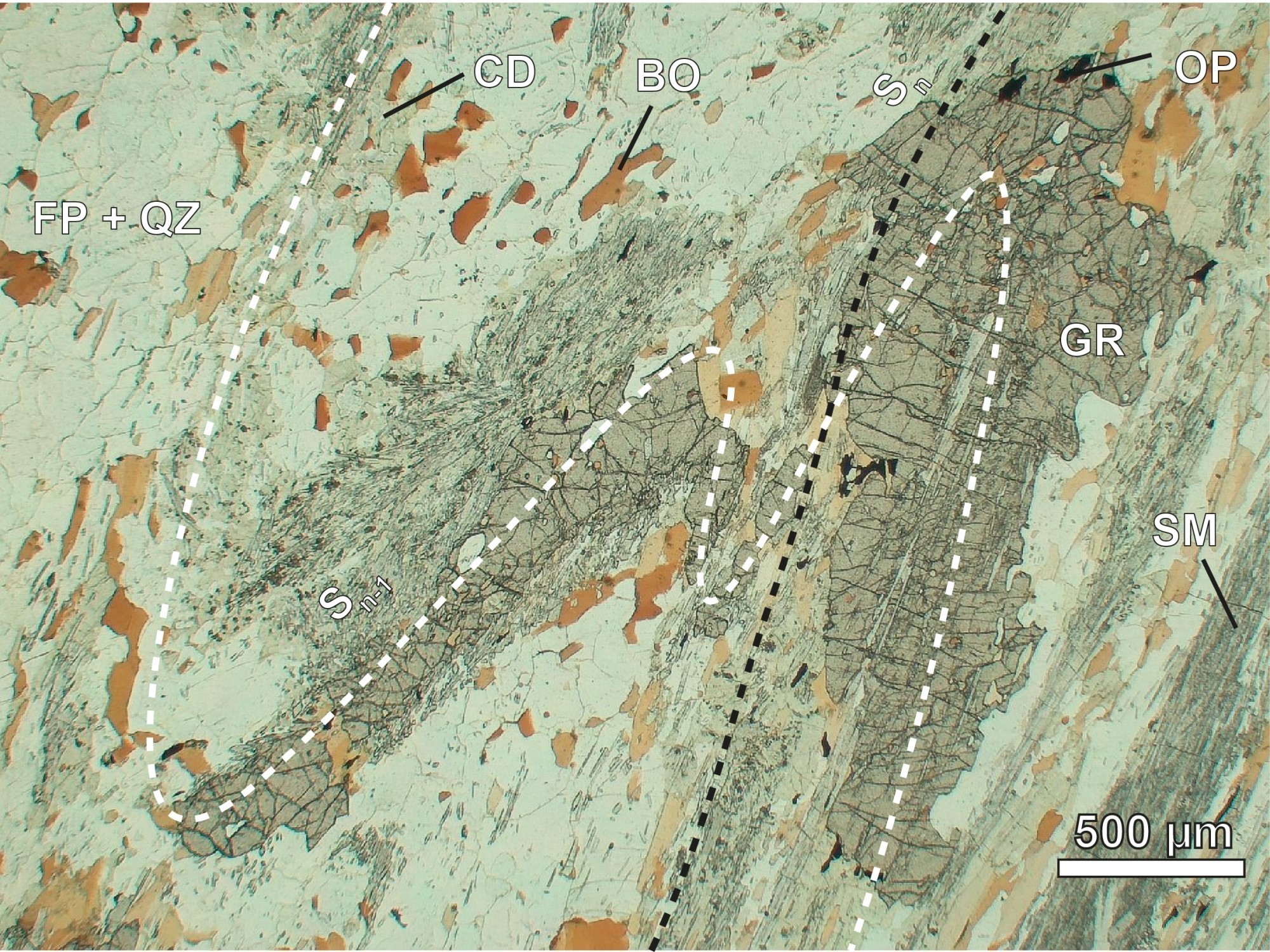

L’observation au microscope d’un échantillon de paragneiss du Complexe de La Romaine (affleurement 24-YD-2174) révèle la présence d’une fabrique planaire antérieure à Sn. En effet, la distribution des porphyroblastes de grenat, de cordiérite et des amas de sillimanite marque une fabrique précoce Sn-1 plissée, avec Sn comme plan axial.

L’observation au microscope d’un échantillon de paragneiss du Complexe de La Romaine (affleurement 24-YD-2174) révèle la présence d’une fabrique planaire antérieure à Sn. En effet, la distribution des porphyroblastes de grenat, de cordiérite et des amas de sillimanite marque une fabrique précoce Sn-1 plissée, avec Sn comme plan axial.

❯ Plis

Aucun pli n’a été observé en affleurement. Cependant, au microscope, un échantillon du Complexe de La Romaine montre clairement une fabrique précoce plissée (voir la section « Autres fabriques »). Les plis Pn-1 qui présentent Sn comme plan axial sont serrés ou isoclinaux et de longueur d’onde et d’amplitude micrométrique ou millimétrique.

❯ Relations de recoupement

Dans le feuillet 12K08, la ZCneh est coupée par deux failles kilométriques, orientées NNW-SSE ou N-S, qui ont été déduites du levé aéromagnétique de Intissar et al. (2021). En raison du caractère rectiligne des failles en carte, leur pendage est plus ou moins vertical. Ces failles ne sont actuellement pas rattachées à une quelconque phase de déformation.

Paramètres géométriques des failles régionales coupant la Zone de cisaillement de Nehekau :

| Faille ou Famille de failles | Type | Direction (°) (moy) | Pendage (°) (moy) | Plongée de la linéation dans le plan de la faille | Largeur estimée (m) | Longueur estimée (km) | Mouvement apparent | Position | Commentaires |

| Failles NNW-SSE ou N-S | Failles régionales | NNW-SSE ou N-S | ∼90 | – | – | 11-12 | – | Déduite de levés géophysiques |

❯ Cinématique

Aucun indicateur cinématique n’a été observé le long de la ZCneh.

Style de la déformation

La déformation le long de la ZCneh est hétérogène. En effet, elle ne s’exprime pas de la même manière dépendamment de la nature de la roche affectée et de son âge. Par endroits, la déformation semble très intense et la roche présente une structure mylonitique (affleurement 24-YD-2174). Ailleurs, la déformation est faiblement ou moyennement intense et se matérialise par une foliation diffuse peu développée (affleurement 24-IL-3088).

Caractéristiques métamorphiques

L’observation au microscope d’échantillons de roche provenant du levé de Daoudene et Lafrance (2024) permet de préciser qualitativement les conditions métamorphiques associées à la déformation Dn et, dans une moindre mesure, à la phase antérieure Dn-1.

Le paragneiss de l’affleurement 24-YD-2174 montre clairement en lame mince que l’assemblage minéralogique à grenat-sillimanite-cordiérite est antérieur au développement de la fabrique Sn (voir la section « Autres fabriques ») et, par conséquent, au fonctionnement de la ZCneh. Un tel assemblage laisse penser que des conditions de température de ≥700 °C, typiques du faciès métamorphique des granulites, ont prévalu durant la phase de déformation Dn-1. En revanche, l’absence d’orthopyroxène indiquerait que la température n’a pas atteint ∼750 °C.

Les échantillons de roches quartzo-feldspathiques prélevés le long de la ZCneh ne montrent pas d’évidence d’une réduction importante de la taille des grains. Les grains de feldspath et de quartz ont une taille comparable et leurs bordures communes sont généralement arrondies ou interlobées. Les cristaux de quartz qui sont par endroits amiboïdes, dont l’aplatissement plus ou moins prononcé marque la foliation Sn, présentent régulièrement une extinction roulante ou en sous-grains. Ces caractéristiques texturales suggèrent que la phase de déformation Dn est plutôt associée à des températures de >600 °C (voir Passchier et Trouw, 2005) caractéristiques du faciès supérieur des amphibolites. Parallèlement, la rareté des grains de quartz présentant une extinction en échiquier porte à croire que la température n’a pas atteint le faciès des granulites.

Altérations

Ne s’applique pas.

Caractéristiques géophysiques

Sur les cartes du levé aéromagnétique de la région (Intissar et al., 2021), la ZCneh est marquée par une crête bien définie de forte susceptibilité. Cette crête pourrait être associée à la présence d’injections de la Suite intrusive de Washicoutai, lesquelles sont courantes le long de la ZCneh et dont les roches sont communément magnétiques (affleurement 24-IL-3088).

Repères chronologiques

Aucune donnée absolue ne permet de préciser l’âge de la déformation associé au fonctionnement de la ZCneh.

Références

Publications accessibles dans SIGÉOM Examine

INTISSAR, R., BENAHMED, S., MOUGE, P., 2021. Levé magnétique et spectrométrique aéroporté dans le secteur de la rivière Olomane, Basse-Côte-Nord. MERN, NOVATEM INC; DP 2021-05, 64 pages.

Autres publications

PASSCHIER, C.W., TROUW, R.A., 2005. Microtectonics; Springer Science & Business Media, 366 pages. doi.org/10.1007/3-540-29359-0

Citation suggérée

Ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF). Zone de cisaillement de Nehekau. Lexique structural du Québec. https://gq.mines.gouv.qc.ca/lexique-structural/zone-de-cisaillement-de-nehekau [cité le jour mois année].

Collaborateurs

|

Première publication |

Yannick Daoudene, géo., Ph. D. yannick.daoudene@mrnf.gouv.qc.ca; Isabelle Lafrance, géo., M. Sc. isabelle.lafrance@mrnf.gouv.qc.ca (rédaction) Hanafi Hammouche, géo., M. Sc. (coordination); François Huot, géo., Ph. D. (lecture critique); Simon Auclair, géo., M. Sc. (révision linguistique); André Tremblay (montage HTML). |