Dernière modification :

| Auteur(s) : | Daoudene et Lafrance, 2024 |

| Âge : |

Mésoprotérozoïque

|

| Stratotype : |

Aucun

|

| Région type : |

Région du lac Coacoachou (feuilllets SNRC 12K01 et 12K08)

|

| Province géologique : | |

| Subdivision géologique : | |

| Lithologie : | Gabbronorite |

| Catégorie : |

Lithodémique

|

| Rang : |

Suite

|

| Statut : | Formel |

| Usage : | Actif |

Aucune

Historique

La Suite intrusive de Blacklands a été introduite par Daoudene et Lafrance (2024) afin de regrouper des roches intrusives mafiques à intermédiaires couramment à hypersthène localisées dans la région du lac Coacoachou (feuillets 12K01 et 12K08).

Le nom de l’unité est tiré de l’île éponyme située dans la baie des Loups.

Description

La Suite intrusive de Blacklands comprend deux unités : 1) une unité de gabbronorite et de gabbro amphibolitisés (mPbak1); et 2) une unité de syénite à hypersthène et de diorite à hypersthène (mPbak2).

Suite intrusive de Blacklands 1 (mPbak1) : Gabbronorite et gabbro amphibolitisés

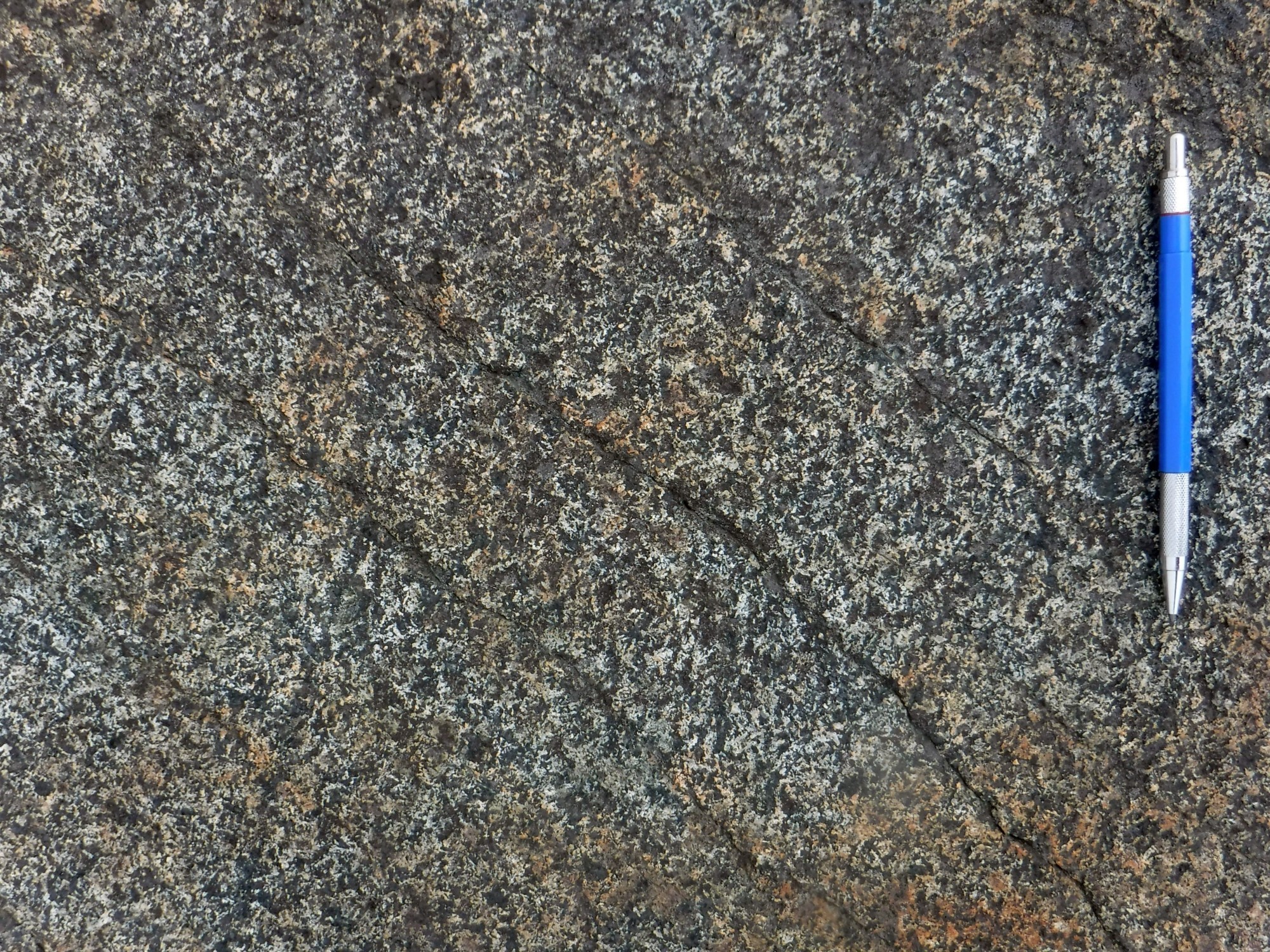

L’unité mPbak1 est en majeure partie constituée de gabbronorite avec une proportion moindre de gabbro. Ces deux lithologies sont variablement amphibolitisées. Sur la majorité des affleurements, ces roches mafiques sont homogènes, foliées et généralement à grain moyen et fin. Elles sont en majeure partie mésocrates et constituées de ∼50 % de plagioclase et 50 % de minéraux ferromagnésiens. La gabbronorite est non ou peu magnétique et noir brunâtre ou mouchetée noir et beige, alors que le gabbro est fortement magnétique et noir verdâtre.

L’unité mPbak1 est en majeure partie constituée de gabbronorite avec une proportion moindre de gabbro. Ces deux lithologies sont variablement amphibolitisées. Sur la majorité des affleurements, ces roches mafiques sont homogènes, foliées et généralement à grain moyen et fin. Elles sont en majeure partie mésocrates et constituées de ∼50 % de plagioclase et 50 % de minéraux ferromagnésiens. La gabbronorite est non ou peu magnétique et noir brunâtre ou mouchetée noir et beige, alors que le gabbro est fortement magnétique et noir verdâtre.

La gabbronorite et le gabbro ont généralement subi une recristallisation masquant les textures primaires, mais elles présentent localement des reliques d’une texture ignée subophitique (p. ex. à l’affleurement 24-IL-3064), des gloméroporphyres (p. ex. l’affleurement 24-YD-2024) ou un rubanement décimétrique qui pourrait exprimer la préservation d’un litage magmatique (p. ex. aux affleurements 24-IL-3012 et 24-YD-2023). En effet, différents faciès intrusifs ont été observés sur certains affleurements décapés par la marée en bordure du golfe du Saint-Laurent. Bien que le faciès dominant soit mésocrate, des secteurs leucocrates et mélanocrates très riches en hornblende sont aussi présents. Ces faciès s’alternent en niveaux décimétriques à métriques subparallèles les uns aux autres. Il pourrait s’agir de phases intrusives polyphasées. En bordure des plus grandes intrusions de gabbronorite, un faciès à grain fin est localement observé (p. ex. à l’affleurement 24-IL-3167). Ce faciès à grain fin a aussi été noté par Corriveau et Bonnet (2005) dans la région de La Romaine. Bonnet (2009) mentionne aussi la présence de couches mafiques contenant des fragments de formation de fer interprétée comme une roche hydrothermale métamorphisée.

La gabbronorite et le gabbro ont généralement subi une recristallisation masquant les textures primaires, mais elles présentent localement des reliques d’une texture ignée subophitique (p. ex. à l’affleurement 24-IL-3064), des gloméroporphyres (p. ex. l’affleurement 24-YD-2024) ou un rubanement décimétrique qui pourrait exprimer la préservation d’un litage magmatique (p. ex. aux affleurements 24-IL-3012 et 24-YD-2023). En effet, différents faciès intrusifs ont été observés sur certains affleurements décapés par la marée en bordure du golfe du Saint-Laurent. Bien que le faciès dominant soit mésocrate, des secteurs leucocrates et mélanocrates très riches en hornblende sont aussi présents. Ces faciès s’alternent en niveaux décimétriques à métriques subparallèles les uns aux autres. Il pourrait s’agir de phases intrusives polyphasées. En bordure des plus grandes intrusions de gabbronorite, un faciès à grain fin est localement observé (p. ex. à l’affleurement 24-IL-3167). Ce faciès à grain fin a aussi été noté par Corriveau et Bonnet (2005) dans la région de La Romaine. Bonnet (2009) mentionne aussi la présence de couches mafiques contenant des fragments de formation de fer interprétée comme une roche hydrothermale métamorphisée.

La foliation est couramment marquée par l’aplatissement de la hornblende et du pyroxène et par l’alignement des feuillets de biotite. Cette foliation porte en plusieurs endroits une linéation tectonométamorphique marquée par l’étirement de ces mêmes minéraux. Le développement d’une tectonite linéaire et de plissement en « M » sont aussi observés dans la gabbronorite (p. ex. à l’affleurement 24-YD-2151). Localement, la gabbronorite est affectée par des bandes de cisaillement décimétriques à métriques (p. ex. aux affleurements 24-IL-3040 et 24-IL-3064). Ces bandes de cisaillement montrent un jeu apparent dextre en surface plane (p. ex. à l’affleurement 24-YD-2039). Dans ces zones plus déformées, la roche est rubanée et arbore une texture gneissique caractérisée par l’alternance de rubans millimétriques à centimétriques de compositions différentes.

La foliation est couramment marquée par l’aplatissement de la hornblende et du pyroxène et par l’alignement des feuillets de biotite. Cette foliation porte en plusieurs endroits une linéation tectonométamorphique marquée par l’étirement de ces mêmes minéraux. Le développement d’une tectonite linéaire et de plissement en « M » sont aussi observés dans la gabbronorite (p. ex. à l’affleurement 24-YD-2151). Localement, la gabbronorite est affectée par des bandes de cisaillement décimétriques à métriques (p. ex. aux affleurements 24-IL-3040 et 24-IL-3064). Ces bandes de cisaillement montrent un jeu apparent dextre en surface plane (p. ex. à l’affleurement 24-YD-2039). Dans ces zones plus déformées, la roche est rubanée et arbore une texture gneissique caractérisée par l’alternance de rubans millimétriques à centimétriques de compositions différentes.

Les différentes phases intrusives de l’unité mPbak1 sont localement coupées par des injections centimétriques à décimétriques de leucogabbronorite pegmatitique à pyroxène ou hornblende. Elle contient aussi des veinules et des amas lenticulaires et amiboïdes de matériel mélanocrate (hornblendite) à grain grossier ainsi que des poches amiboïdes de matériel leucocrate à bordure de hornblende qui pourraient impliquer un début de fusion partielle. Ce type de leucosome, montrant peu de connectivité et qui est associée à du mélanosome riche en hornblende, semble indiquer une migmatitisation in situ selon les critères de Sawyer (2008). Selon Bonnet (2009), les veines de hornblendite pourraient aussi être associées à de l’altération.

Les différentes phases intrusives de l’unité mPbak1 sont localement coupées par des injections centimétriques à décimétriques de leucogabbronorite pegmatitique à pyroxène ou hornblende. Elle contient aussi des veinules et des amas lenticulaires et amiboïdes de matériel mélanocrate (hornblendite) à grain grossier ainsi que des poches amiboïdes de matériel leucocrate à bordure de hornblende qui pourraient impliquer un début de fusion partielle. Ce type de leucosome, montrant peu de connectivité et qui est associée à du mélanosome riche en hornblende, semble indiquer une migmatitisation in situ selon les critères de Sawyer (2008). Selon Bonnet (2009), les veines de hornblendite pourraient aussi être associées à de l’altération.

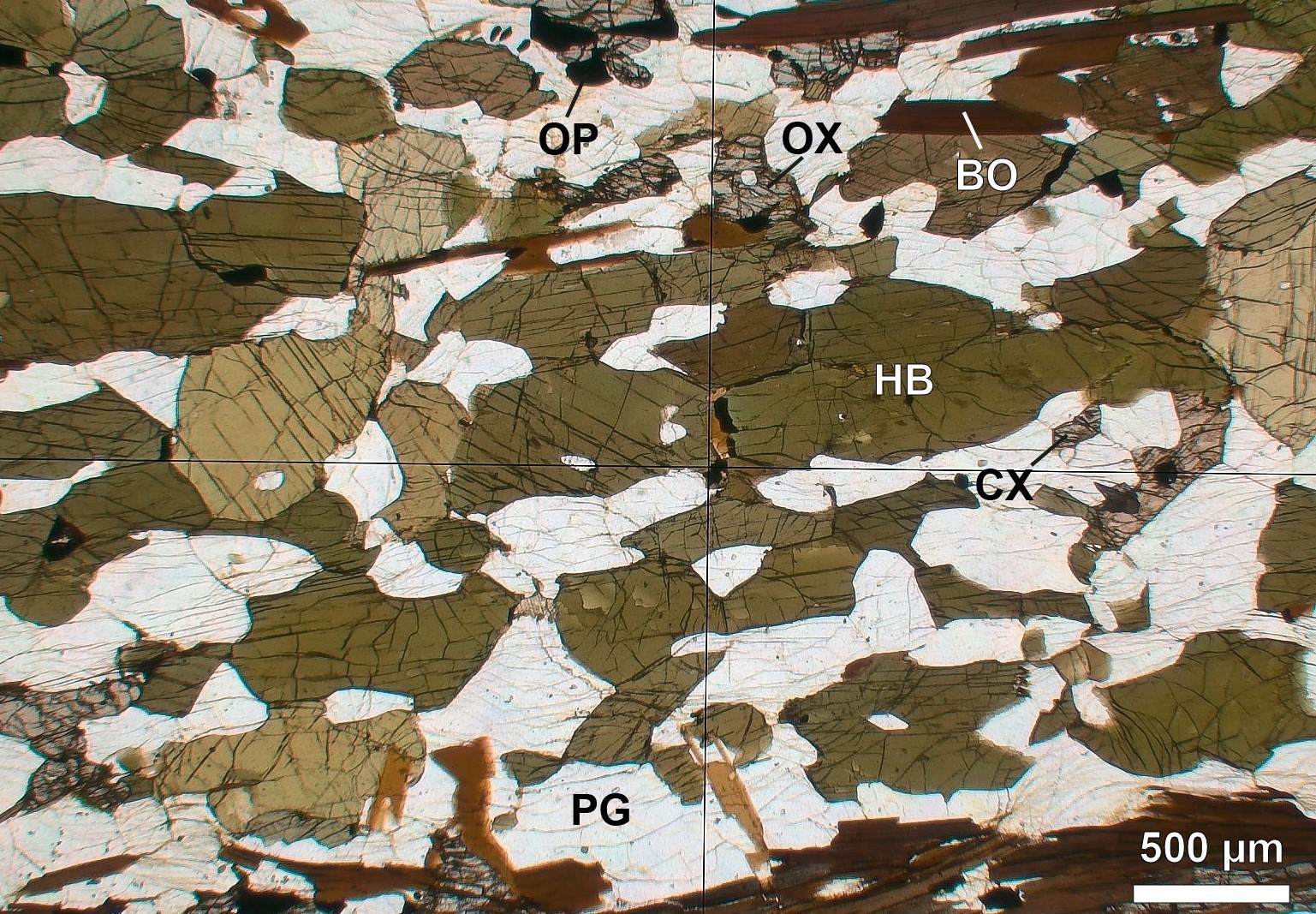

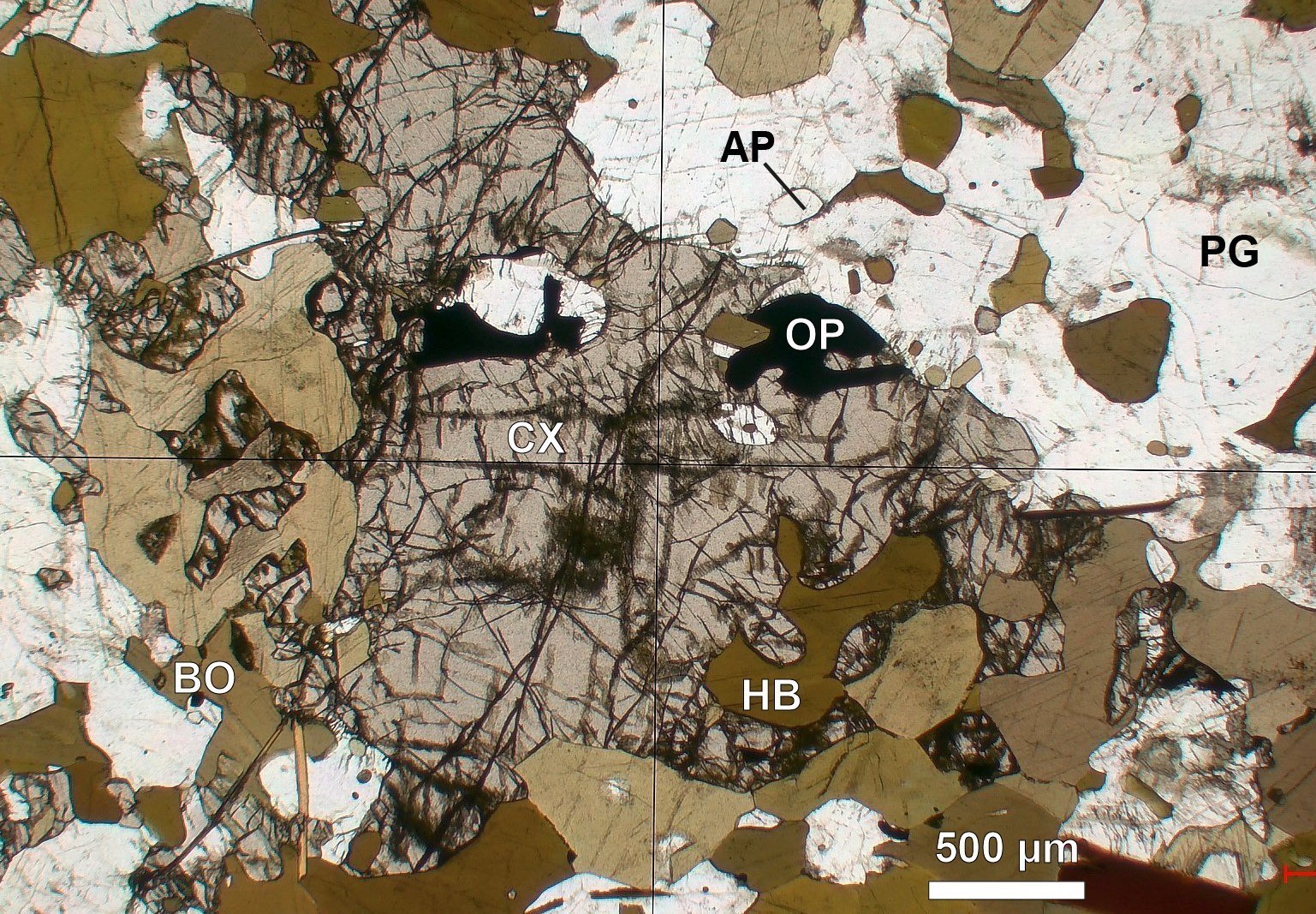

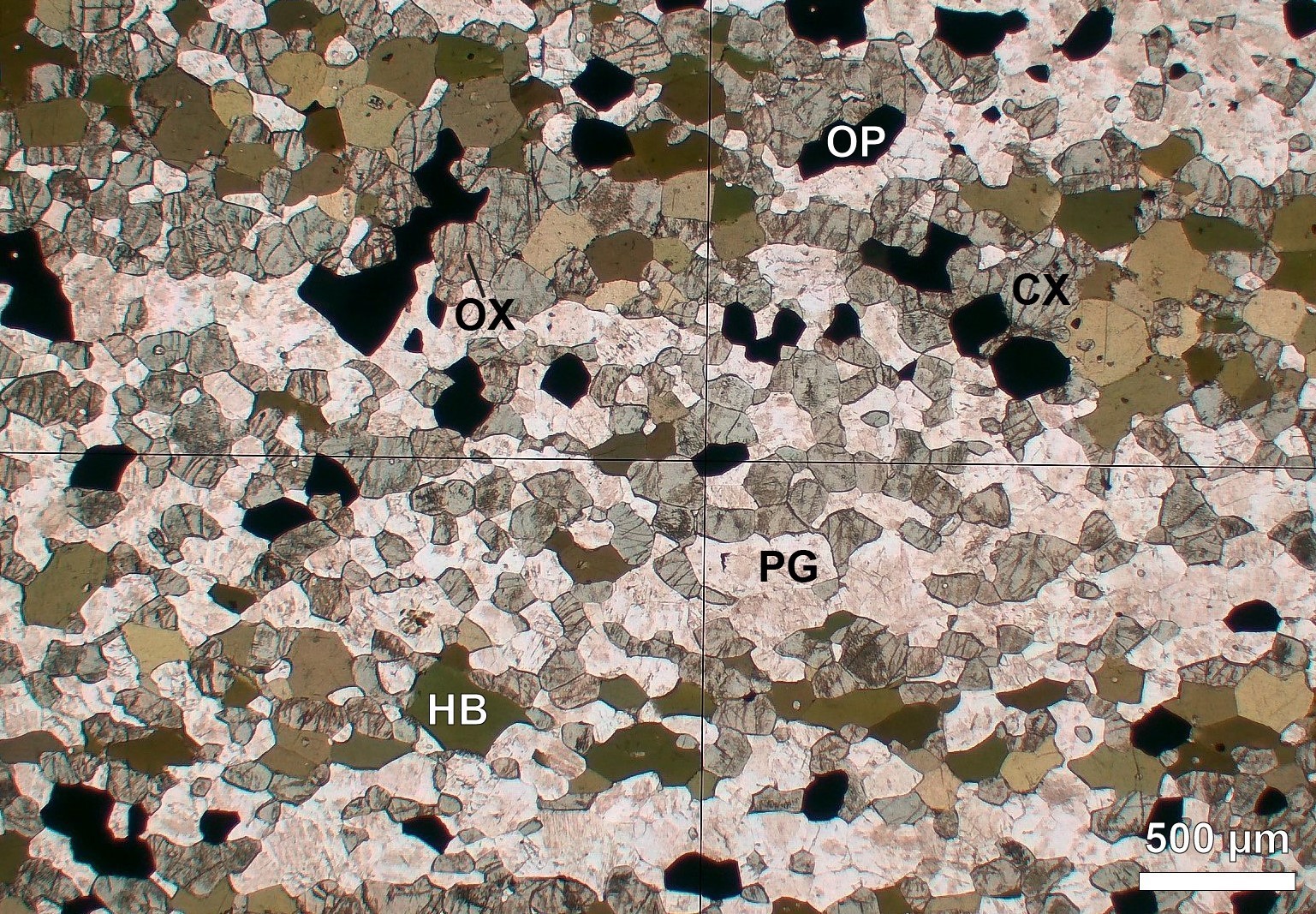

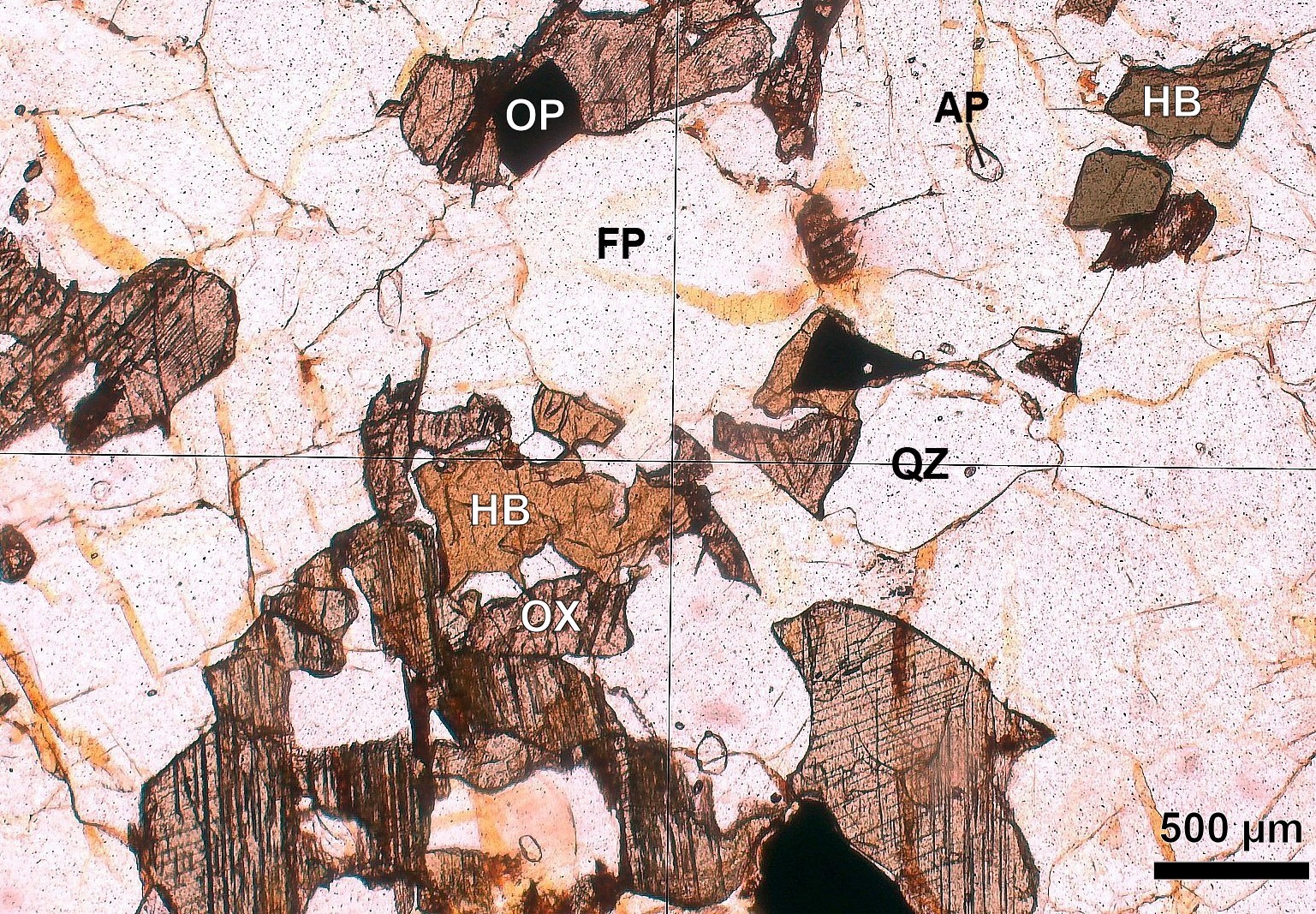

En lame mince, les roches de l’unité mPbak1 sont hétérogranulaires, mais essentiellement à grain fin à moyen. Les bordures entre les grains de plagioclase, de hornblende et de pyroxène sont droites, localement interlobées. Les plus gros grains peuvent être amiboïdes. Les proportions des différents minéraux ferromagnésiens sont variables, selon le degré d’ouralitisation des roches. Sur près du tiers des affleurements assignés à l’unité mPbak1, le pyroxène est fortement à complètement remplacé par de la hornblende. La hornblende (15 à 45 %) est en grains xénomorphes et subautomorphes. Elle est brune à verte dans la gabbronorite et verte dans le gabbro. Certains des plus gros cristaux de hornblende contiennent des inclusions arrondies de plagioclase et de minéraux opaques, et d’autres montrent des bordures dentelées avec des intercroissances perpendiculaires d’actinote, de biotite ou de minéraux opaques en bordure. La biotite (3 à 10 %) est en feuillets subautomorphes et xénomorphes brun-rouge. Les bordures de la hornblende et de la biotite sont localement chloritisées.

En lame mince, les roches de l’unité mPbak1 sont hétérogranulaires, mais essentiellement à grain fin à moyen. Les bordures entre les grains de plagioclase, de hornblende et de pyroxène sont droites, localement interlobées. Les plus gros grains peuvent être amiboïdes. Les proportions des différents minéraux ferromagnésiens sont variables, selon le degré d’ouralitisation des roches. Sur près du tiers des affleurements assignés à l’unité mPbak1, le pyroxène est fortement à complètement remplacé par de la hornblende. La hornblende (15 à 45 %) est en grains xénomorphes et subautomorphes. Elle est brune à verte dans la gabbronorite et verte dans le gabbro. Certains des plus gros cristaux de hornblende contiennent des inclusions arrondies de plagioclase et de minéraux opaques, et d’autres montrent des bordures dentelées avec des intercroissances perpendiculaires d’actinote, de biotite ou de minéraux opaques en bordure. La biotite (3 à 10 %) est en feuillets subautomorphes et xénomorphes brun-rouge. Les bordures de la hornblende et de la biotite sont localement chloritisées.

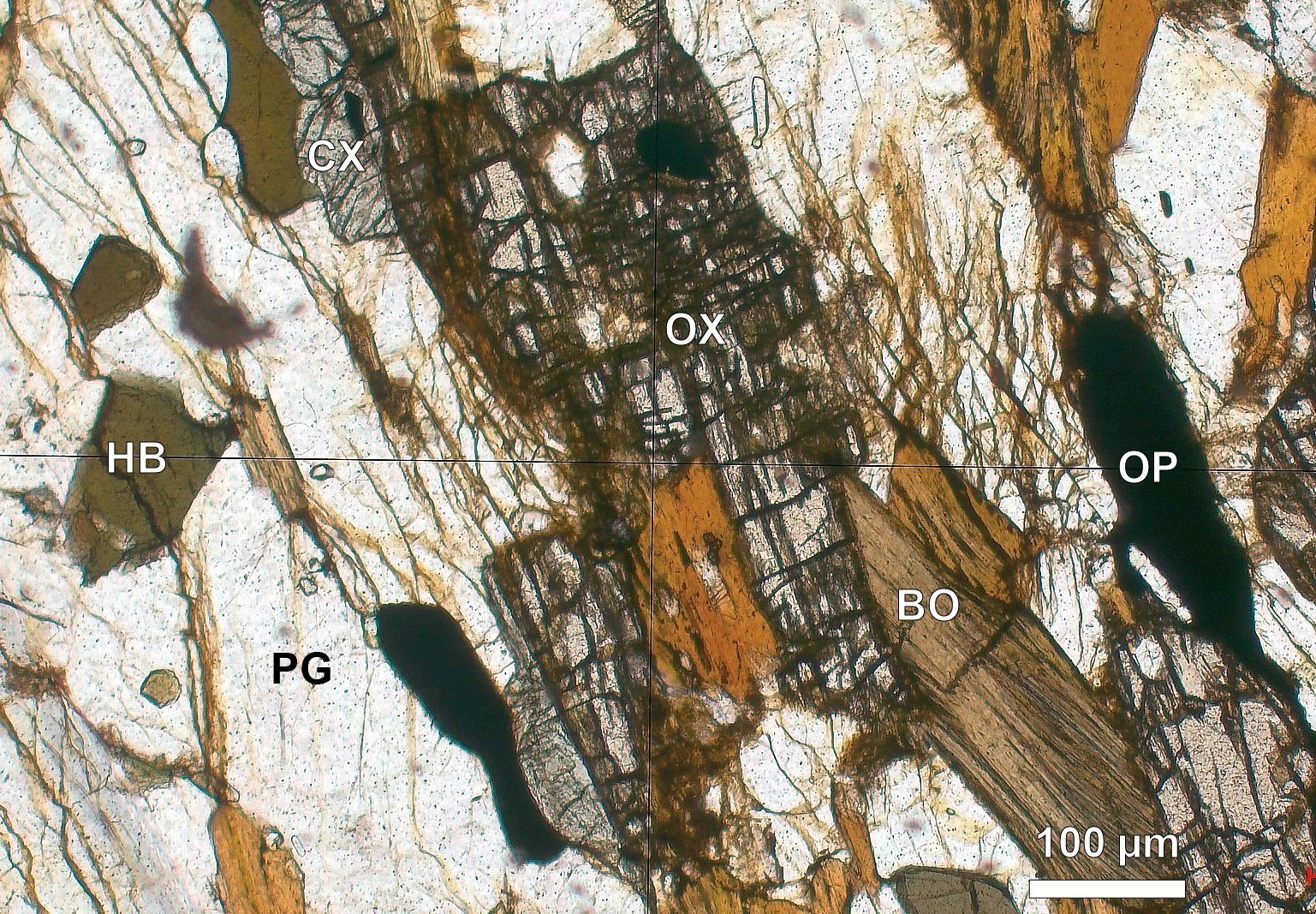

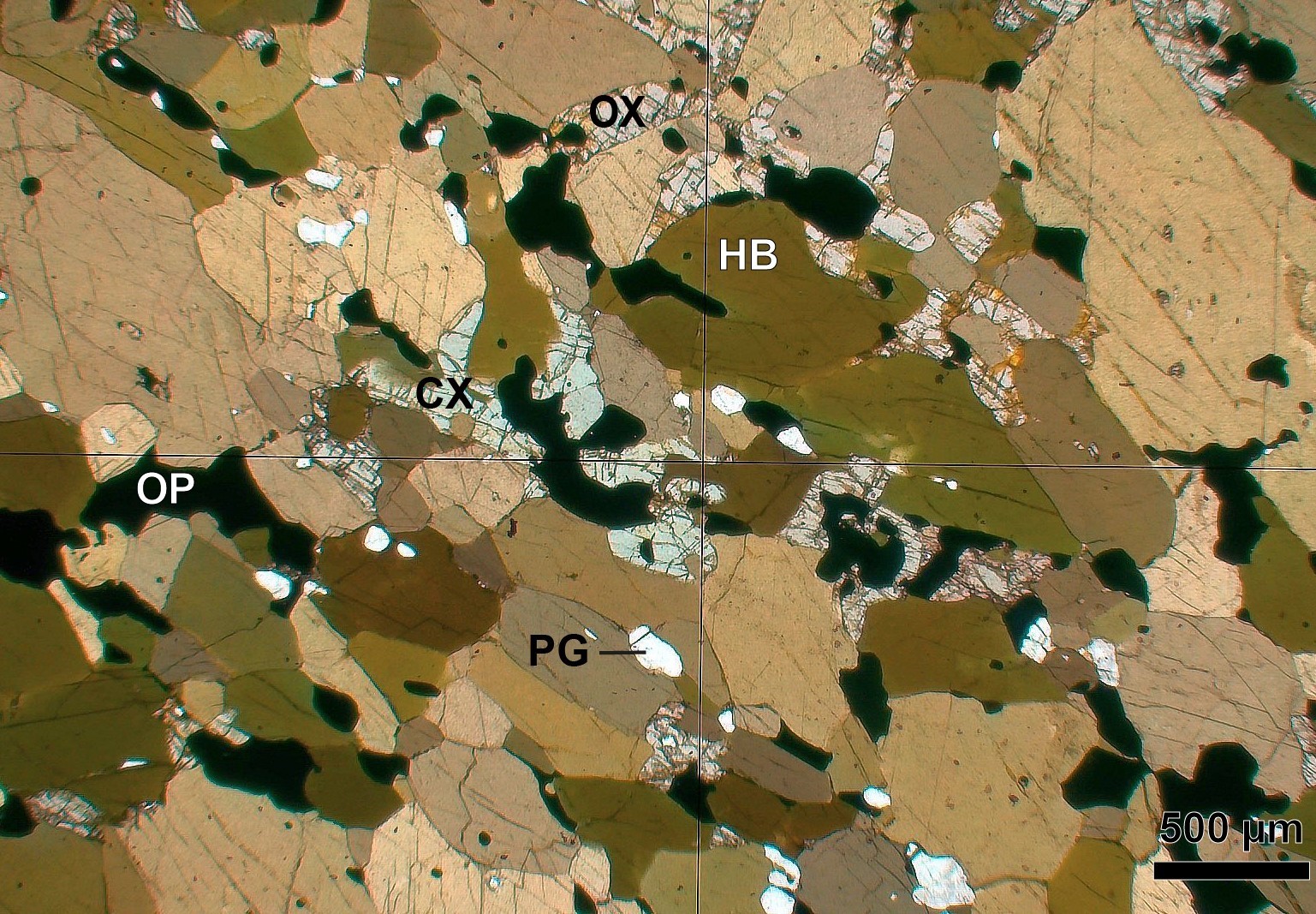

Le pyroxène (1 à 25 %) est soit frais, soit variablement altéré, rendant parfois difficile la distinction entre le clinopyroxène et l’orthopyroxène. Sur les affleurements où il est altéré, le clinopyroxène semble remplacé par la hornblende ou par un mélange fin d’actinote. L’orthopyroxène est quant à lui remplacé par un fin mélange orangé de biotite et d’amphibole. Certains pyroxènes forment des amas arrondis qui pourraient représenter d’anciens pœciloblastes à inclusions de plagioclase, de biotite, de hornblende et de minéraux opaques. Ces derniers sont xénomorphes (1 à 3 mm) et remplissent localement les interstices entre les grains. Outre les minéraux opaques, les minéraux accessoires sont peu nombreux et consistent en apatite, en quartz et en zircon. Selon Bonnet (2009), de fins grains arrondis de zircons se trouvent dans la hornblende et le plagioclase, et sont étroitement associés au leucosome, localement au paléosome.

Le pyroxène (1 à 25 %) est soit frais, soit variablement altéré, rendant parfois difficile la distinction entre le clinopyroxène et l’orthopyroxène. Sur les affleurements où il est altéré, le clinopyroxène semble remplacé par la hornblende ou par un mélange fin d’actinote. L’orthopyroxène est quant à lui remplacé par un fin mélange orangé de biotite et d’amphibole. Certains pyroxènes forment des amas arrondis qui pourraient représenter d’anciens pœciloblastes à inclusions de plagioclase, de biotite, de hornblende et de minéraux opaques. Ces derniers sont xénomorphes (1 à 3 mm) et remplissent localement les interstices entre les grains. Outre les minéraux opaques, les minéraux accessoires sont peu nombreux et consistent en apatite, en quartz et en zircon. Selon Bonnet (2009), de fins grains arrondis de zircons se trouvent dans la hornblende et le plagioclase, et sont étroitement associés au leucosome, localement au paléosome.

Sur les affleurements où il est présent, le rubanement gneissique est caractérisé en lame mince par une alternance de rubans foncés à hornblende, pyroxène, plagioclase et minéraux opaques, et de rubans plus clairs à plagioclase, pyroxène, minéraux opaques et localement hornblende.

Sur les affleurements où il est présent, le rubanement gneissique est caractérisé en lame mince par une alternance de rubans foncés à hornblende, pyroxène, plagioclase et minéraux opaques, et de rubans plus clairs à plagioclase, pyroxène, minéraux opaques et localement hornblende.

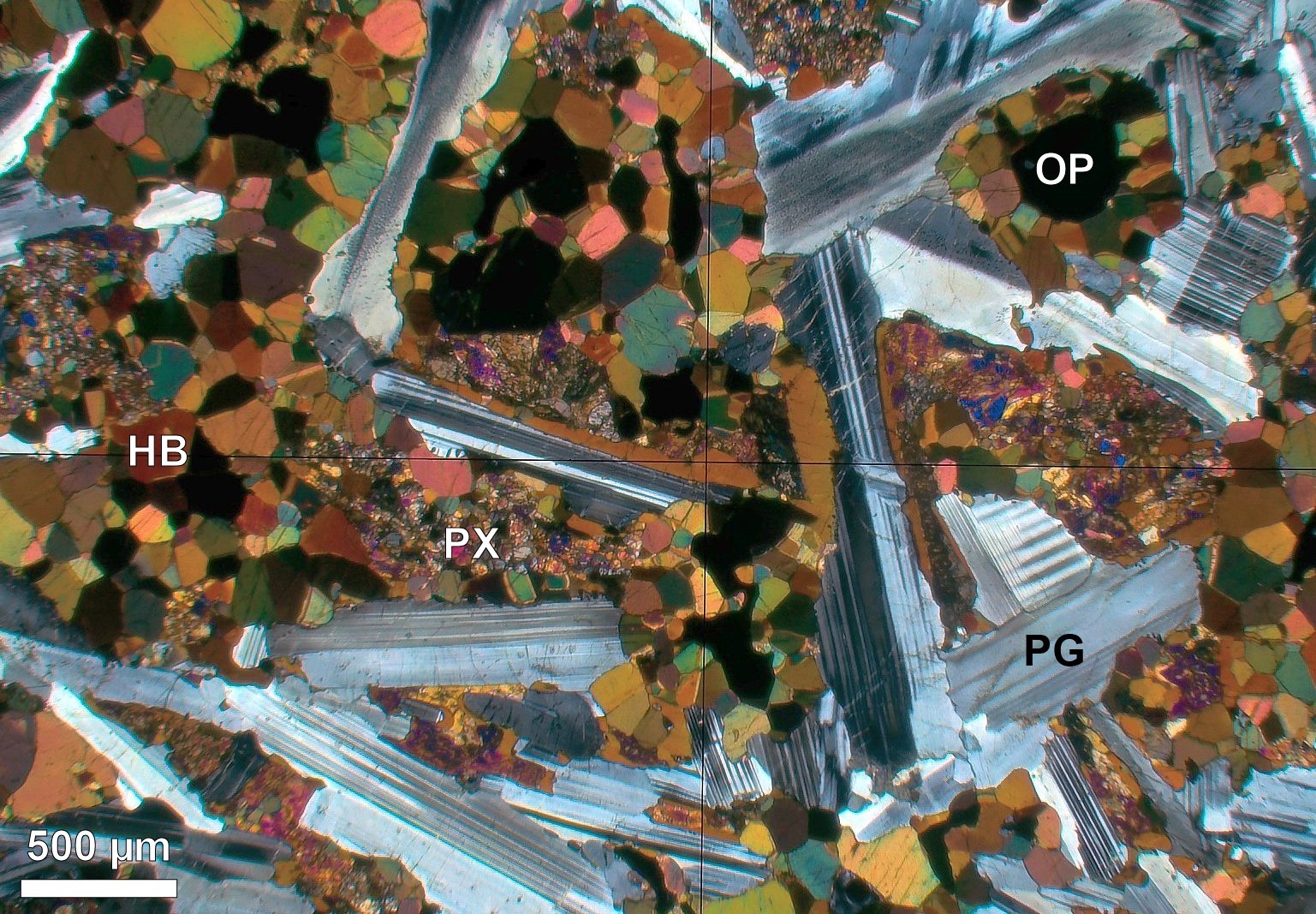

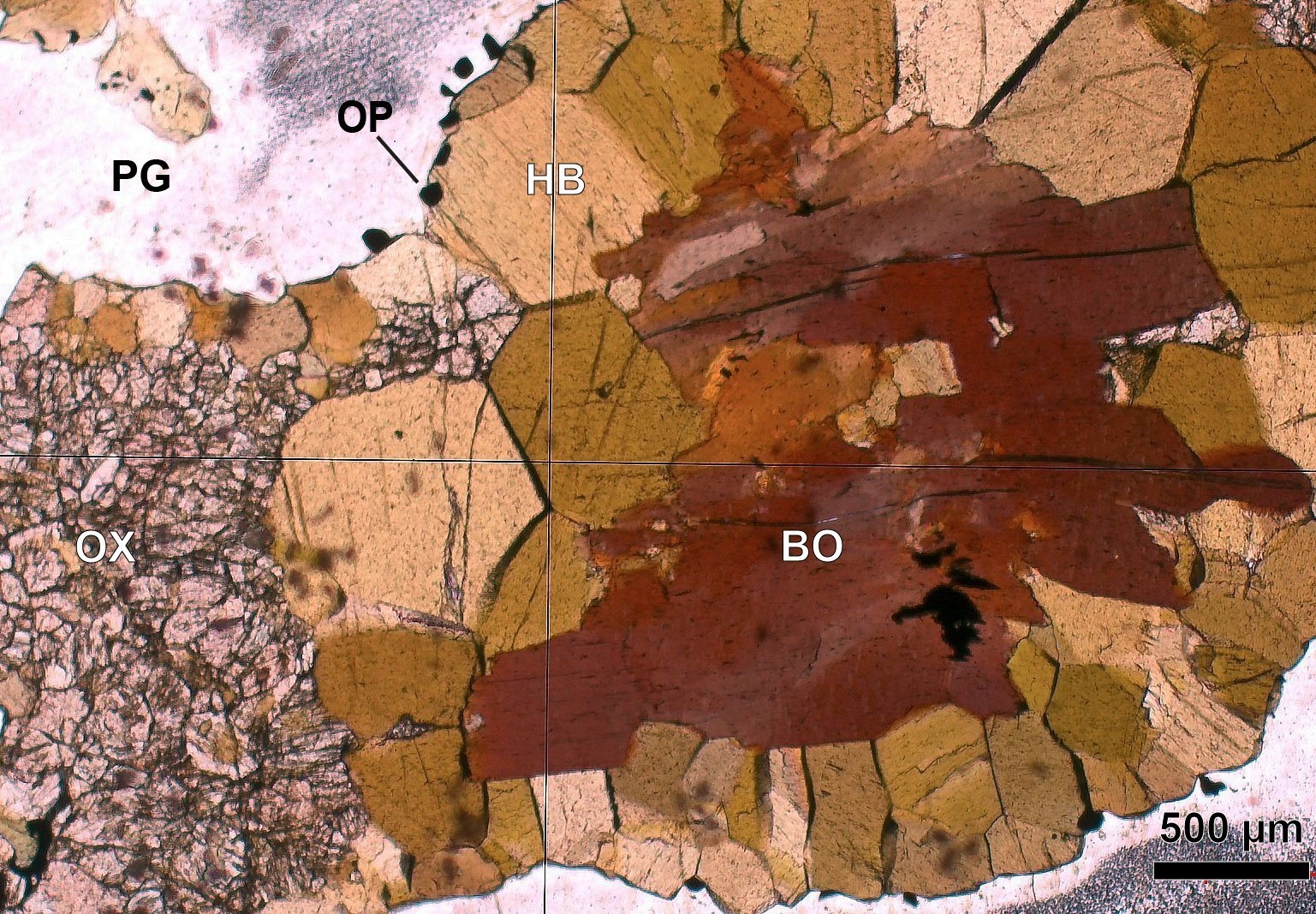

Au microscope, la roche ayant préservé une texture ophitique est hétérogranulaire. Bien que les grains de plagioclase soient généralement en lattes, ceux-ci présentent des bordures arrondies et certains sont xénomorphes. Le pyroxène (orthopyroxène et clinopyroxène) forme des amas très finement recristallisés entourés de cristaux de hornblende brune un peu plus grossièrement grenue et granoblastique. Des reliques de pyroxène plus grossier sont localement préservées au sein des amas. L’orthopyroxène est localement altéré en un mélange de biotite et d’amphibole. De gros feuillets de biotite rouge sont couramment observés au centre des amas les plus fortement ouralitisés.

Au microscope, la roche ayant préservé une texture ophitique est hétérogranulaire. Bien que les grains de plagioclase soient généralement en lattes, ceux-ci présentent des bordures arrondies et certains sont xénomorphes. Le pyroxène (orthopyroxène et clinopyroxène) forme des amas très finement recristallisés entourés de cristaux de hornblende brune un peu plus grossièrement grenue et granoblastique. Des reliques de pyroxène plus grossier sont localement préservées au sein des amas. L’orthopyroxène est localement altéré en un mélange de biotite et d’amphibole. De gros feuillets de biotite rouge sont couramment observés au centre des amas les plus fortement ouralitisés.

Les niveaux de hornblendite sont noirs et très fortement magnétiques. En lame mince, la roche est hétérogranulaire avec des grains moyens de hornblende (85 %) et des grains fins de minéraux opaques (6 %), de clinopyroxène (4 %), de plagioclase (3 %) et d’orthopyroxène (2 %). La hornblende est en grains subautomorphes ou xénomorphes verts à brunâtres et le pyroxène est frais. Les bordures entre les grains sont majoritairement droites, sauf le plagioclase et les minéraux opaques qui présentent plutôt des bordures interlobées.

Les niveaux de hornblendite sont noirs et très fortement magnétiques. En lame mince, la roche est hétérogranulaire avec des grains moyens de hornblende (85 %) et des grains fins de minéraux opaques (6 %), de clinopyroxène (4 %), de plagioclase (3 %) et d’orthopyroxène (2 %). La hornblende est en grains subautomorphes ou xénomorphes verts à brunâtres et le pyroxène est frais. Les bordures entre les grains sont majoritairement droites, sauf le plagioclase et les minéraux opaques qui présentent plutôt des bordures interlobées.

Malgré l’absence de feldspath potassique dans les roches de l’unité mPbak1, les analyses d’échantillons choisis indiquent une composition essentiellement de syénogabbro et de gabbro alcalin et une tendance évolutive alcaline (Daoudene et Lafrance, 2024). La proportion importante de biotite dans ces roches pourrait refléter une altération potassique et expliquer l’enrichissement en potassium en comparaison avec la composition d’un magma mafique normal. Toutefois, il est bon de mentionner l’association étroite avec des magmas intermédiaires couramment potassiques de l’unité mPbak2.

Suite intrusive de Blacklands 2 (mPbak2) : Syénite à hypersthène et diorite à hypersthène

L’unité mPbak2 est essentiellement constituée de syénite à hypersthène, mais elle comprend aussi une faible proportion de diorite à hypersthène. Cette unité se trouve à proximité de la gabbronorite de l’unité mPbak1, semblant indiquer un lien génétique entre les deux unités. À l’affleurement 24-YD-2153, la syénite à hypersthène est litée et présente des niveaux avec enrichissement graduel en minéraux ferromagnésiens (et magnétite) vers la base de certains lits, indiquant un sommet vers l’est. Peu importe sa composition, la roche de l’unité mPbak2 est de granulométrie moyenne à fin et foliée. Elle est beige, tant en cassure fraiche qu’en patine d’altération.

L’unité mPbak2 est essentiellement constituée de syénite à hypersthène, mais elle comprend aussi une faible proportion de diorite à hypersthène. Cette unité se trouve à proximité de la gabbronorite de l’unité mPbak1, semblant indiquer un lien génétique entre les deux unités. À l’affleurement 24-YD-2153, la syénite à hypersthène est litée et présente des niveaux avec enrichissement graduel en minéraux ferromagnésiens (et magnétite) vers la base de certains lits, indiquant un sommet vers l’est. Peu importe sa composition, la roche de l’unité mPbak2 est de granulométrie moyenne à fin et foliée. Elle est beige, tant en cassure fraiche qu’en patine d’altération.

En lame mince, la syénite à hypersthène est hétérogranulaire et constituée d’une majorité de grains de feldspath perthitique avec une proportion moindre de microcline, de quartz et de plagioclase. Les bordures entre les grains de feldspath sont interlobées à amiboïdes. Le quartz est xénomorphe, amiboïde et à extinction roulante. Les minéraux ferromagnésiens (12 %) comprennent du pyroxène (6 %), de la hornblende (3 %) et des minéraux opaques (3 %). De rares feuillets de biotite (<1 %) sont localement observés en bordure des opaques. Le pyroxène est frais ou partiellement altéré en un mélange fin et orangé de biotite et d’amphibole. L’orthopyroxène (4 à 5 %) semble en plus grande proportion que le clinopyroxène (1 à 2 %). La hornblende est verte à brunâtre et en grains xénomorphes autour ou à proximité de pyroxène. Les minéraux opaques sont en grains xénomorphes de 1 à 2 mm et bien répartis sur la lame. Les minéraux accessoires sont l’apatite, l’allanite, l’épidote et le zircon. Quant à la diorite à hypersthène, elle est hétérogranulaire et principalement constituée de grains de plagioclase à bordures arrondies à amiboïdes. Les minéraux ferromagnésiens (15 %) forment couramment de petits amas millimétriques à centimétriques. La biotite est en feuillets xénomorphes bruns à inclusions de zircon et variablement chloritisée. Elle est localement squelettique, surtout à proximité de minéraux opaques et d’orthopyroxène. Ce dernier est couramment fortement altéré en un mélange fin et orangé de biotite et d’amphibole. Les cristaux les plus altérés montrent aussi de la chlorite en bordure. Le clinopyroxène est aussi localement présent. Les minéraux opaques atteignent par endroits une taille de 3 à 4 mm.

En lame mince, la syénite à hypersthène est hétérogranulaire et constituée d’une majorité de grains de feldspath perthitique avec une proportion moindre de microcline, de quartz et de plagioclase. Les bordures entre les grains de feldspath sont interlobées à amiboïdes. Le quartz est xénomorphe, amiboïde et à extinction roulante. Les minéraux ferromagnésiens (12 %) comprennent du pyroxène (6 %), de la hornblende (3 %) et des minéraux opaques (3 %). De rares feuillets de biotite (<1 %) sont localement observés en bordure des opaques. Le pyroxène est frais ou partiellement altéré en un mélange fin et orangé de biotite et d’amphibole. L’orthopyroxène (4 à 5 %) semble en plus grande proportion que le clinopyroxène (1 à 2 %). La hornblende est verte à brunâtre et en grains xénomorphes autour ou à proximité de pyroxène. Les minéraux opaques sont en grains xénomorphes de 1 à 2 mm et bien répartis sur la lame. Les minéraux accessoires sont l’apatite, l’allanite, l’épidote et le zircon. Quant à la diorite à hypersthène, elle est hétérogranulaire et principalement constituée de grains de plagioclase à bordures arrondies à amiboïdes. Les minéraux ferromagnésiens (15 %) forment couramment de petits amas millimétriques à centimétriques. La biotite est en feuillets xénomorphes bruns à inclusions de zircon et variablement chloritisée. Elle est localement squelettique, surtout à proximité de minéraux opaques et d’orthopyroxène. Ce dernier est couramment fortement altéré en un mélange fin et orangé de biotite et d’amphibole. Les cristaux les plus altérés montrent aussi de la chlorite en bordure. Le clinopyroxène est aussi localement présent. Les minéraux opaques atteignent par endroits une taille de 3 à 4 mm.

Épaisseur et distribution

La Suite intrusive de Blacklands forme généralement de minces lambeaux de largeur décamétrique à hectométrique qui s’étendent sur plusieurs kilomètres de longueur et qui sont en association avec les roches supracrustales du Complexe de La Romaine. La masse intrusive la plus importante a été observée dans le secteur SE de la région du lac Coacoachou et mesure ∼1 km de large sur 2 km de long (Daoudene et Lafrance, 2024). Une intrusion litée de 1 km de large sur 4 km de long a été identifiée dans la région de La Romaine (Corriveau et Bonnet, 2005) et appartient probablement à cette même suite.

Avec une superficie totale de 11 km², cette unité demeure toutefois de faible envergure.

| Unité informelle | Superficie (km²) | Superficie (%) |

| mPbak1 | 10,5 | 95 |

| mPbak2 | 0,5 | 5 |

Datation

Les âges U-Pb obtenus pour des cœurs de zircons considérés comme étant d’origine hydrothermale par Bonnet (2009) s’étalent entre 1325 Ma et 1030 Ma et ne permettent pas de dater précisément l’hydrothermalisme. Bonnet (2009) considère toutefois que l’âge le plus ancien de 1325 ±50 Ma représente un âge maximal pour l’hydrothermalisme. Cet âge représente aussi l’âge minimum pour le magmatisme gabbroïque. Les âges les plus jeunes sont quant à eux contemporains de l’âge de 1029 ±16 Ma obtenu sur des zircons métamorphiques (et sur les couronnes) et sont interprétés par Bonnet (2009) comme l’âge du métamorphisme de haut grade.

Cet âge indique que les roches de la Suite intrusive de Blacklands, au faciès des granulites, sont plus anciennes que les roches de l’Intrusion gabbroïque de Musquaro (1062 ±9 Ma) situées dans la région de Kegaska. Elles sont aussi plus vieilles que les roches assignées aux dykes des suites mafiques de la Robe-Noire et de Lillian (1177 +5/-4 Ma; Martignole et al., 1994), qui sont au faciès des amphibolites et qui coupent, entre autres, les unités supracrustales du Groupe de Wakeham.

| Unité | Numéro d’échantillon | Système isotopique | Minéral | Âge de cristallisation (Ma) | (+) | (-) | Âge métamorphique (Ma) | (+) | (-) | Référence(s) |

| mPbak1 | CQA-02-1840A | U-Pb | Zircon | >1325 | 50 | 50 | 1029 | 16 | 16 | Bonnet, 2009 |

Relations stratigraphiques

Les roches mafiques de la Suite intrusive de Blacklands sont couramment en contact avec celles du Complexe de La Romaine (mPcsr), au sein desquelles elles forment des filons-couches de largeur décamétrique à hectométrique. Selon Corriveau et Bonnet (2005) et Bonnet (2009), l’association spatiale entre ces deux unités, les évidences d’un volcanisme bimodal au sein du Complexe de La Romaine et l’identification de paragenèses au faciès des granulites dans les deux unités indiqueraient que les roches mafiques de la Suite intrusive de Blacklands représentent des intrusions mafiques synvolcaniques. Dans la région de La Romaine, ces auteurs ont aussi identifié une intrusion litée de 500 m à 1 km de largeur qui présente des phases intrusives similaires à celles de l’unité mPbak1. Les roches de l’unité mPbak1 ont toutefois une signature chimique distincte des roches volcaniques mafiques à felsiques du Complexe de La Romaine puisqu’elles sont plus alcalines (Bonnet, 2009). Les relations de terrain entre ces deux unités laissent croire que les roches intrusives sont légèrement plus jeunes que les roches volcaniques (Bonnet et al., 2005), comme illustré dans ce schéma stratigraphique (Daoudene et Lafrance, 2024).

Bien que les contacts entre les deux unités soient pour la plupart concordants, la gabbronorite est localement en injections dans les roches calco-silicatées du Complexe de La Romaine.

Bien que les contacts entre les deux unités soient pour la plupart concordants, la gabbronorite est localement en injections dans les roches calco-silicatées du Complexe de La Romaine.

Localement, les roches de l’unité mPbak1 sont en contact net et concordant avec celles de la Suite intrusive de Coacoachou (mPcoc).

Localement, les roches de l’unité mPbak1 sont en contact net et concordant avec celles de la Suite intrusive de Coacoachou (mPcoc).

La gabbronorite est injectée par des dykes centimétriques à métriques de syénogranite à grain moyen (nPwai3b), de monzonite quartzifère grise (nPwai3d) et de granite pegmatitique (nPwai4) de la Suite intrusive de Washicoutai.

La gabbronorite est injectée par des dykes centimétriques à métriques de syénogranite à grain moyen (nPwai3b), de monzonite quartzifère grise (nPwai3d) et de granite pegmatitique (nPwai4) de la Suite intrusive de Washicoutai.

Paléontologie

Ne s’applique pas.

Références

Publications accessibles dans SIGÉOM Examine

DAOUDENE, Y., LAFRANCE, I., 2024. Géologie de la région du lac Coacoachou, Province de Grenville, région de la Côte-Nord, Québec, Canada. MRNF; BG 2024-06, 1 plan.

Autres publications

BONNET, A.-L., 2009. Les zones d’altération comme vecteur d’exploration des ceintures volcano-plutoniques felsiques metamorphisées a haut-grade : concepts et exemple du système hydrothermal de la Romaine dans la province de Grenville. Thèse. Québec, Université du Québec, Institut national de la recherche scientifique, Doctorat en sciences de la terre, 459 p.

BONNET, A.-L., CORRIVEAU, L., LA FLÈCHE, M.R., 2005. Chemical imprint of highly metamorphosed volcanic-hosted hydrothermal alterations in the La Romaine Supracrustal Belt, eastern Grenville Province, Quebec. Canadian Journal of Earth Sciences, volume 42, pages 1783-1814. doi.org/10.1139/e05-098

CORRIVEAU, L., BONNET, A.-L., 2005. Pinwarian (1.50 Ga) volcanism and hydrothermal activity at the eastern margin of the Wakeham Group, Grenville Province, Quebec. Canadian Journal of Earth Sciences, volume 42, pages 1749-1782. doi.org/10.1139/e05-086

MARTIGNOLE, J., MACHADO, N., INDARES, A., 1994. The Wakeham Terrane: a Mesoproterozoic terrestrial rift in the eastern part of the Grenville Province. Precambrian Research;volume 68, pages 291-306. doi.org/10.1016/0301-9268(94)90034-5

SAWYER, E.W., 2008. Atlas of migmatites. The Canadian Mineralogist; Special Publication 9, 371 pages. doi.org/10.3749/canmin.46.5.1373

Citation suggérée

Ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF). Suite intrusive de Blacklands. Lexique stratigraphique du Québec. https://gq.mines.gouv.qc.ca/lexique-stratigraphique/province-de-grenville/suite-intrusive-de-blacklands [cité le jour mois année].

Collaborateurs

|

Première publication |

Isabelle Lafrance, géo., M. Sc. isabelle.lafrance@mrnf.gouv.qc.ca; Yannick Daoudene, géo., Ph. D. yannick.daoudene@mrnf.gouv.qc.ca (rédaction). Philippe Pagé, géo., Ph. D. (coordination); François Huot, géo., Ph. D. (lecture critique); Simon Auclair, géo., M. Sc. (révision linguistique); André Tremblay (montage HTML). |