| Auteur(s) : | Charette et Beaudette, 2018 |

| Âge : | Néoarchéen |

| Stratotype : | Dunes Pingasualuit, feuillet SNRC 35K03 (localité type) |

| Région type : | Partie NW de la Péninsule d’Ungava |

| Province géologique : | Province de Churchill |

| Subdivision géologique : | Orogène de l’Ungava / Domaine lithotectonique de Narsajuaq |

| Lithologie : | Roches granulitiques intermédiaires à mafiques |

| Catégorie : | Lithodémique |

| Rang : | Complexe |

| Statut : | Formel |

| Usage : | Actif |

Aucune

Historique

Le Complexe de Pingasualuit a été introduit dans la région du cap Wolstenholme par Charette et Beaudette (2018) afin de regrouper les intrusions mafiques à intermédiaires et granulitiques du Domaine de Narsajuaq. Il a été prolongé dans la région du lac Sirmiq (Vanier et Lafrance, 2020), où de nouvelles unités ont été définies, ainsi que dans la région d’Amarurtuuq (Lafrance et al., 2023). Les unités de ce complexe faisaient précédemment partie des suites plutoniques ancienne (pPNAR1) et récente (pPNAR2) décrites par St-Onge et Lucas (1992) et St-Onge et al. (1992).

Les affleurements de gabbronorite et de gabbro mouchetés auparavant assignés à l’unité nApgs5 ont été transférés à la Suite d’Iqalulik par Lafrance et al. (2023) en se basant sur les résultats d’analyse géochronologique d’un échantillon prélevé par Vanier et Lafrance (2020) dans la région du lac Sirmiq. L’âge paléoprotérozoïque obtenu a permis son assignation à une nouvelle unité distincte.

Description

Le Complexe de Pingasualuit est divisé en quatre unités : 1) gabbronorite et diorite à hypersthène; 2) diorite quartzifère et diorite à hypersthène variablement migmatitisées; 3) gabbro et gabbronorite migmatitisés à grenat; et 4) roche ultramafique foliée. Ce complexe est caractérisé par une paragenèse caractéristique du faciès des granulites. Par endroits, des lambeaux mafiques à ultramafiques au faciès des amphibolites, possiblement rétrogradés, sont inclus dans la sous-unité nApgs1a et dans l’unité nApgs4.

Complexe de Pingasualuit 1 (nApgs1) : Gabbronorite et diorite à hypersthène mésocrates

L’unité nApgs1 est constituée de gabbronorite et de diorite à hypersthène, et plus localement de jotunite. La roche est gris verdâtre foncé à brunâtre foncé. De structure équigranulaire, elle se situe à la limite entre à grain fin et à grain moyen. La roche est communément d’aspect homogène et folié, mais aussi rubané. Ce rubanement est produit par des proportions modales variables des minéraux ferromagnésiens (40 à 70 %) ou par la présence de leucosome diffus (<10 %), lequel forme des amas ou des rubans millimétriques à centimétriques. La granulométrie de ces amas ou rubans est légèrement plus grossière que celle de la matrice. Ils sont partiellement recristallisés et orientés suivant la foliation et comprennent des cristaux de clinopyroxène, d’orthopyroxène et de hornblende isolés ou en amas. Localement, des amas ou des cristaux millimétriques de grenat sont observés. Dans la région du cap Wolstenholme, Charette et Beaudette (2018) ont aussi assigné des roches d’aspect moucheté à l’unité nApgs1. Cet aspect est attribuable à des amas millimétriques à centimétriques de minéraux ferromagnésiens et à des amas de plagioclase recristallisé de <1 cm. Les roches exhibant cette structure dans la région du lac Sirmiq ont plutôt été assignées à l’unité nApgs5 (Vanier et Lafrance, 2020), puis réassignées à la Suite d’Iqalulik à la suite des résultats géochronologiques (Lafrance et al., 2023).

L’unité nApgs1 est constituée de gabbronorite et de diorite à hypersthène, et plus localement de jotunite. La roche est gris verdâtre foncé à brunâtre foncé. De structure équigranulaire, elle se situe à la limite entre à grain fin et à grain moyen. La roche est communément d’aspect homogène et folié, mais aussi rubané. Ce rubanement est produit par des proportions modales variables des minéraux ferromagnésiens (40 à 70 %) ou par la présence de leucosome diffus (<10 %), lequel forme des amas ou des rubans millimétriques à centimétriques. La granulométrie de ces amas ou rubans est légèrement plus grossière que celle de la matrice. Ils sont partiellement recristallisés et orientés suivant la foliation et comprennent des cristaux de clinopyroxène, d’orthopyroxène et de hornblende isolés ou en amas. Localement, des amas ou des cristaux millimétriques de grenat sont observés. Dans la région du cap Wolstenholme, Charette et Beaudette (2018) ont aussi assigné des roches d’aspect moucheté à l’unité nApgs1. Cet aspect est attribuable à des amas millimétriques à centimétriques de minéraux ferromagnésiens et à des amas de plagioclase recristallisé de <1 cm. Les roches exhibant cette structure dans la région du lac Sirmiq ont plutôt été assignées à l’unité nApgs5 (Vanier et Lafrance, 2020), puis réassignées à la Suite d’Iqalulik à la suite des résultats géochronologiques (Lafrance et al., 2023).

En lame mince, la structure des roches est granoblastique polygonale à interlobée. La hornblende et le clinopyroxène sont les principaux minéraux ferromagnésiens, suivis de l’orthopyroxène et de la biotite. Le clinopyroxène est couramment amphibolitisé et l’orthopyroxène est partiellement remplacé par de la serpentine et des oxydes. La hornblende est un peu plus grossièrement grenue que les autres minéraux, en plus de marquer la foliation. Elle prend la forme de cristaux pœciloblastiques dans certains échantillons. Les minéraux accessoires sont rares, les principaux étant les minéraux opaques, l’apatite, le grenat, le quartz et des carbonates.

Complexe de Pingasualuit 1a (nApgs1a) : Gabbro, diorite et roche ultramafique

À la différence des roches de l’unité nApgs1, celles de la sous-unité nApgs1a n’ont pas une teinte brunâtre en surface fraiche, typique des roches à orthopyroxène, et leur patine d’altération varie de noir verdâtre à vert foncé. À l’exception de leur couleur, l’aspect de ces roches en affleurement diffère peu du reste de l’unité nApgs1.

À la différence des roches de l’unité nApgs1, celles de la sous-unité nApgs1a n’ont pas une teinte brunâtre en surface fraiche, typique des roches à orthopyroxène, et leur patine d’altération varie de noir verdâtre à vert foncé. À l’exception de leur couleur, l’aspect de ces roches en affleurement diffère peu du reste de l’unité nApgs1.

En lame mince, la présence d’amas de serpentine et de cœurs d’orthopyroxène localement préservés dans les cristaux de hornblende permet de supposer qu’il s’agirait de roches granulitiques rétrogradées au faciès des amphibolites. En plus de ceux énumérés pour l’unité nApgs1, les minéraux accessoires comprennent l’épidote, l’allanite et la chlorite qui sont présents partout en faible proportion.

Dans la région du cap Wolstenholme, Charette et Beaudette (2018) ont aussi assigné des roches ultramafiques et une phase mouchetée à cette unité informelle. Présentes en plus grandes proportions dans la région du lac Sirmiq, ces phases ont plutôt été assignées respectivement aux unités nApgs4 et à la Suite d’Iqalulik par Vanier et Lafrance (2020) et Lafrance et al. (2023). Dans la région du cap Wolstenholme, la phase mouchetée renferme des amas de minéraux ferromagnésiens et de petits cristaux de plagioclase centimétriques. Par endroits, les amas de minéraux ferromagnésiens sont centimétriques et jointifs, donnant un aspect de cumulats recristallisés. Les roches ultramafiques forment des niveaux et des boudins dans le gabbro et la diorite de la sous-unité nApgs1a. Elles renferment localement de l’olivine (<10 %) fracturée et partiellement remplacée par l’iddingsite et la magnétite. Également dans la région du cap Wolstenholme, aucun orthopyroxène n’a été observé dans le secteur au nord de la Zone de cisaillement de Naujaat. Les lithologies de ce secteur sont foliées et homogènes; par endroits, elles présentent des leucosomes discontinus indiquant une fusion partielle. Les observations au microscope permettent d’identifier la hornblende, l’actinote et le clinopyroxène comme les principales phases ferromagnésiennes. Le clinopyroxène est variablement amphibolitisé et la biotite remplace la hornblende dans les plans de fracture et de clivage.

Dans la région du lac Sirmiq (Vanier et Lafrance, 2020), la sous-unité nApgs1a comprend aussi de rares niveaux métriques à décamétriques d’anorthosite. Plus rarement, l’anorthosite a aussi été observée dans l’unité nApgs3. Cette dernière renferme 8 à 10 % de minéraux ferromagnésiens dominés par la hornblende, ou le clinopyroxène très fortement ouralitisé, avec de faibles proportions de biotite et de magnétite. Les minéraux accessoires sont la chlorite, l’apatite, l’épidote, le carbonate et le quartz.

Dans la région du lac Sirmiq (Vanier et Lafrance, 2020), la sous-unité nApgs1a comprend aussi de rares niveaux métriques à décamétriques d’anorthosite. Plus rarement, l’anorthosite a aussi été observée dans l’unité nApgs3. Cette dernière renferme 8 à 10 % de minéraux ferromagnésiens dominés par la hornblende, ou le clinopyroxène très fortement ouralitisé, avec de faibles proportions de biotite et de magnétite. Les minéraux accessoires sont la chlorite, l’apatite, l’épidote, le carbonate et le quartz.

Complexe de Pingasualuit 1b (nApgs1b) : Gabbronorite à magnétite et ilménite

Des niveaux décimétriques à hectométriques de gabbronorite riche en oxydes de fer sont localement présents au sein de la gabbronorite de l’unité nApgs1, du gneiss granulitique du Complexe d’Estre ou de l’enderbite de la Suite de Navvaataaq. Ces niveaux ressemblent à la gabbronorite de l’unité nApgs1, mais renferment 10 à 15 % de minéraux opaques (magnétite, ilménite). Les minéraux ferromagnésiens (40 à 50 %) sont dominés par le clinopyroxène; quant à l’orthopyroxène (5 à 10 %), il est présent partout. Ces pyroxènes ne sont que faiblement remplacés par la hornblende. La sous-unité nApgs1b contient localement des rubans centimétriques à décimétriques riches à grenat (5 à 15 %) et jusqu’à 1 % d’apatite.

Des niveaux décimétriques à hectométriques de gabbronorite riche en oxydes de fer sont localement présents au sein de la gabbronorite de l’unité nApgs1, du gneiss granulitique du Complexe d’Estre ou de l’enderbite de la Suite de Navvaataaq. Ces niveaux ressemblent à la gabbronorite de l’unité nApgs1, mais renferment 10 à 15 % de minéraux opaques (magnétite, ilménite). Les minéraux ferromagnésiens (40 à 50 %) sont dominés par le clinopyroxène; quant à l’orthopyroxène (5 à 10 %), il est présent partout. Ces pyroxènes ne sont que faiblement remplacés par la hornblende. La sous-unité nApgs1b contient localement des rubans centimétriques à décimétriques riches à grenat (5 à 15 %) et jusqu’à 1 % d’apatite.

Complexe de Pingasualuit 2 (nApgs2) : Diorite quartzifère à hypersthène et diorite à hypersthène

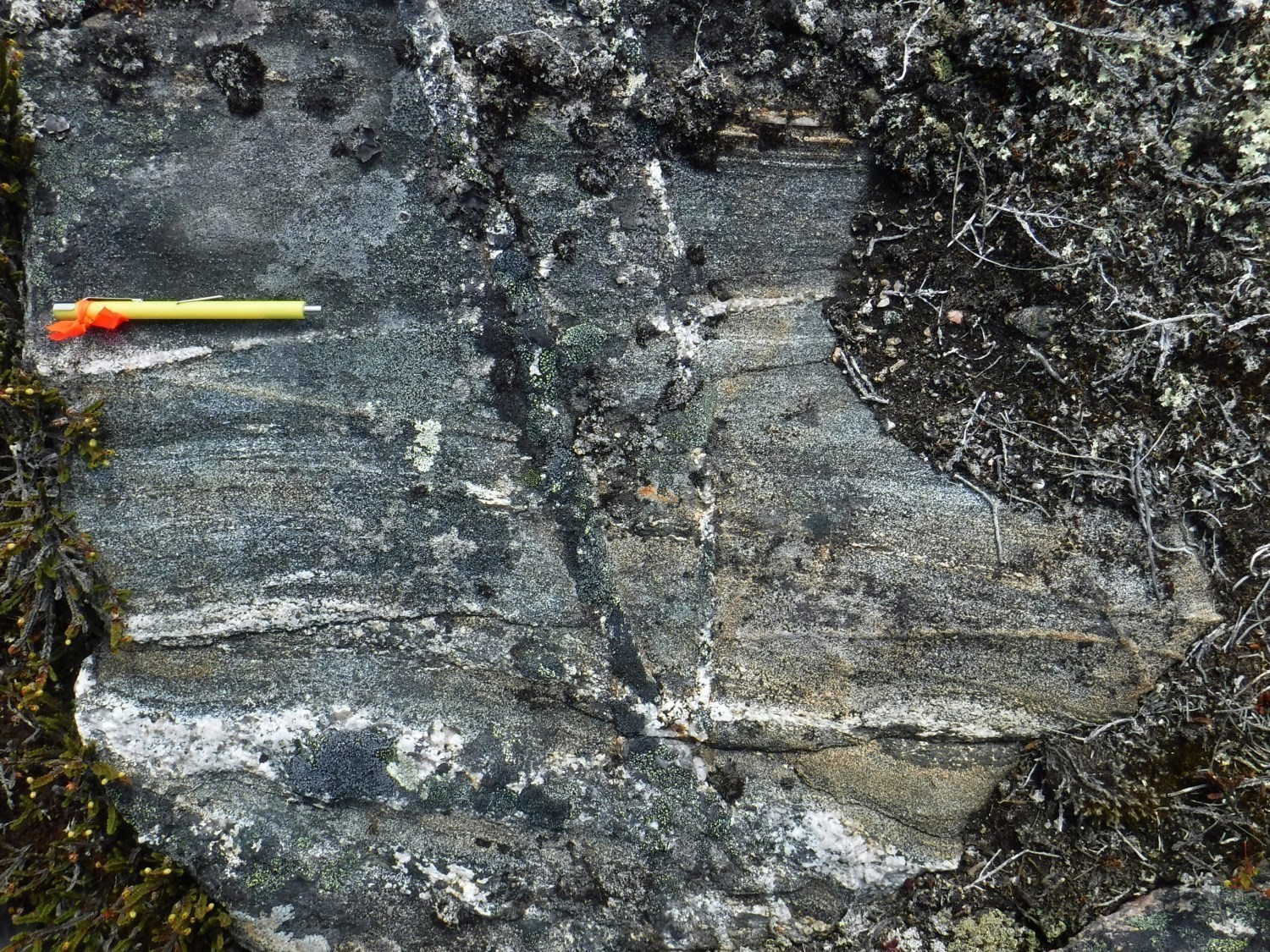

La diorite quartzifère et la diorite, toutes deux à hypersthène, représentent les principales phases de l’unité nApgs2. Toutefois, cette dernière comprend aussi localement de la jotunite et de l’enderbite. Par endroits, ces variations s’observent en rubans centimétriques diffus au sein d’un même échantillon. Les roches de l’unité nApgs2 sont équigranulaires à grain moyen et foliées. Leur couleur varie de gris verdâtre à cassonade. Elles présentent couramment un rubanement marqué par la présence de lamines de minéraux ferromagnésiens et par des rubans millimétriques à centimétriques leucocrates (5 à 20 %). Ces derniers sont beige brunâtre à blanchâtres en surface altérée et leur composition varie en général de quartzodioritique à tonalitique (localement granitique). Certains de ces rubans sont à grain moyen, concordants à la foliation et en contact diffus avec la matrice. Ils sont observés en amas lenticulaires par endroits et comprennent communément des cristaux d’orthopyroxène, de clinopyroxène et de magnétite. Ces rubans sont interprétés comme des leucosomes issus de la fusion des roches intermédiaires granulitiques du Complexe de Pingasualuit. D’autres rubans ont une granulométrie légèrement plus grossière que la matrice, sont subconcordants ou sécants à la foliation et en contact net. Par endroits, ces rubans plus grossièrement grenus comprennent des rubans de quartz. À l’échelle de l’affleurement, le rubanement est aussi souligné par des variations compositionnelles produites par la variation du contenu en minéraux ferromagnésiens (10 à 40 %) au sein de la diorite quartzifère ou de la diorite à hypersthène. Des niveaux d’épaisseur centimétrique à métrique de gabbronorite de l’unité nApgs1 sont présents en contact net ou diffus dans les roches intermédiaires granulitiques. Ces niveaux sont communément plus compétents et le rubanement est moins prononcé que dans les roches hôtes.

La diorite quartzifère et la diorite, toutes deux à hypersthène, représentent les principales phases de l’unité nApgs2. Toutefois, cette dernière comprend aussi localement de la jotunite et de l’enderbite. Par endroits, ces variations s’observent en rubans centimétriques diffus au sein d’un même échantillon. Les roches de l’unité nApgs2 sont équigranulaires à grain moyen et foliées. Leur couleur varie de gris verdâtre à cassonade. Elles présentent couramment un rubanement marqué par la présence de lamines de minéraux ferromagnésiens et par des rubans millimétriques à centimétriques leucocrates (5 à 20 %). Ces derniers sont beige brunâtre à blanchâtres en surface altérée et leur composition varie en général de quartzodioritique à tonalitique (localement granitique). Certains de ces rubans sont à grain moyen, concordants à la foliation et en contact diffus avec la matrice. Ils sont observés en amas lenticulaires par endroits et comprennent communément des cristaux d’orthopyroxène, de clinopyroxène et de magnétite. Ces rubans sont interprétés comme des leucosomes issus de la fusion des roches intermédiaires granulitiques du Complexe de Pingasualuit. D’autres rubans ont une granulométrie légèrement plus grossière que la matrice, sont subconcordants ou sécants à la foliation et en contact net. Par endroits, ces rubans plus grossièrement grenus comprennent des rubans de quartz. À l’échelle de l’affleurement, le rubanement est aussi souligné par des variations compositionnelles produites par la variation du contenu en minéraux ferromagnésiens (10 à 40 %) au sein de la diorite quartzifère ou de la diorite à hypersthène. Des niveaux d’épaisseur centimétrique à métrique de gabbronorite de l’unité nApgs1 sont présents en contact net ou diffus dans les roches intermédiaires granulitiques. Ces niveaux sont communément plus compétents et le rubanement est moins prononcé que dans les roches hôtes.

En contact diffus avec la phase rubanée, une seconde phase de l’unité nApgs2 est homogène, un peu plus grossièrement grenue et d’aspect moucheté. Celle-ci se caractérise par la présence d’amas millimétriques de minéraux ferromagnésiens et de cristaux de plagioclases légèrement plus grossiers produisant l’aspect moucheté. La proportion modale des minéraux ferromagnésiens (10 à 20 %) est en général moindre que dans la phase principale.

En lame mince, les grains montrent une fabrique interlobée à partiellement granoblastique. Le plagioclase forme par endroits des cristaux millimétriques (3 à 7 mm) arrondis plus grossièrement grenus que la matrice, alors que les minéraux ferromagnésiens sont en lamines millimétriques discontinues, en amas alignés dans la foliation et disséminés dans la matrice. Aux endroits où il est présent, le feldspath potassique est réparti de façon hétérogène en fins cristaux disséminés dans la matrice, en inclusions dans le plagioclase ou en fines lamines. La hornblende et le pyroxène sont les minéraux ferromagnésiens principaux, suivis de la biotite. La proportion modale de ces minéraux varie selon les rubans. Dans certains cas où le pyroxène n’est pas ouralitisé, la hornblende peut être absente. Celle-ci se présente soit en cristaux équigranulaires recristallisés ou en cristaux comprenant un cœur pœcilitique et une bordure sans inclusions. Les cristaux de pyroxène sont communément allongés dans la foliation principale. Plus particulièrement, l’orthopyroxène est fracturé et partiellement remplacé par de la serpentine et des oxydes. La biotite forme des rosettes incluant des intercroissances avec le quartz et est observée en remplacement partiel de l’orthopyroxène ou de la hornblende. Localement, du grenat est présent en petits cristaux montrant des contacts à l’équilibre avec la hornblende, et de l’épidote forme de petits cristaux trapus associés aux lamines ou aux amas ferromagnésiens. Par endroits, la chlorite est présente en remplacement de la hornblende, de la biotite et du grenat dans les fractures.

Complexe de Pingasualuit 3 (nApgs3) : Gabbro et gabbronorite migmatitisés à grenat

L’unité nApgs3 se distingue des autres unités du Complexe de Pingasualuit par la présence plus importante de grenat, des variations compositionnelles significatives et une plus forte migmatitisation. Les affleurements présentent couramment une alternance décamétrique à centimétrique de gabbro (ou gabbronorite) mélanocrate, mésocrate et leucocrate ainsi que des niveaux de roche ultramafique par endroits. La proportion de grenat varie aussi grandement selon la composition, certains niveaux n’en contenant pas. Ce rubanement est désormais transposé dans la foliation. Il reflète possiblement les variations originelles de l’unité, indiquant une mise en place contemporaine de différents magmas. Des zones de mélange de magmas ont d’ailleurs été observées localement.

L’unité nApgs3 se distingue des autres unités du Complexe de Pingasualuit par la présence plus importante de grenat, des variations compositionnelles significatives et une plus forte migmatitisation. Les affleurements présentent couramment une alternance décamétrique à centimétrique de gabbro (ou gabbronorite) mélanocrate, mésocrate et leucocrate ainsi que des niveaux de roche ultramafique par endroits. La proportion de grenat varie aussi grandement selon la composition, certains niveaux n’en contenant pas. Ce rubanement est désormais transposé dans la foliation. Il reflète possiblement les variations originelles de l’unité, indiquant une mise en place contemporaine de différents magmas. Des zones de mélange de magmas ont d’ailleurs été observées localement.

Le gabbro et la gabbronorite sont aussi migmatitisés à divers degrés. Le leucosome forme le plus couramment des amas et des rubans plus grossiers et discontinus de largeur millimétrique à centimétrique. Ils contiennent des porphyroblastes de grenat, de clinopyroxène ou de hornblende. Des secteurs stromatiques ont aussi été observés localement. Le grenat peut être présent dans l’ensemble des phases de l’unité nApgs3, mais les concentrations les plus importantes sont associées au leucosome, où des porphyroblastes atteignent 4 cm de diamètre. Ces derniers sont couramment bordés d’une auréole de clinopyroxène ± hornblende.

Le gabbro et la gabbronorite sont aussi migmatitisés à divers degrés. Le leucosome forme le plus couramment des amas et des rubans plus grossiers et discontinus de largeur millimétrique à centimétrique. Ils contiennent des porphyroblastes de grenat, de clinopyroxène ou de hornblende. Des secteurs stromatiques ont aussi été observés localement. Le grenat peut être présent dans l’ensemble des phases de l’unité nApgs3, mais les concentrations les plus importantes sont associées au leucosome, où des porphyroblastes atteignent 4 cm de diamètre. Ces derniers sont couramment bordés d’une auréole de clinopyroxène ± hornblende.

Au microscope, la fabrique générale est généralement équigranulaire et granoblastique à interlobée (recristallisation partielle), bien que des cristaux plus grossiers de clinopyroxène et de plagioclase soient encore présents. Le plagioclase forme habituellement des amas monominéraliques, localement lenticulaires, entre les amas de minéraux ferromagnésiens. Ces derniers comprennent systématiquement du clinopyroxène, de la hornblende et de fins grains de magnétite. Dans les échantillons contenant de l’orthopyroxène, celui-ci est présent en proportion moindre. Il peut former de gros cristaux ou se présenter sous forme de reliques fortement serpentinisées. La hornblende est en remplacement du clinopyroxène; elle forme couramment une fine bordure autour de ce dernier. Dans certains niveaux, l’ouralitisation est plus poussée et la hornblende représente alors le minéral ferromagnésien principal.

Le grenat se présente en grains millimétriques et en pœciloblastes subidiomorphes fracturés renfermant quelques inclusions de plagioclase, de clinopyroxène et d’orthopyroxène. Le grenat est dans certains cas entouré d’une couronne de symplectites à hornblende-plagioclase. Localement, de telles symplectites sont aussi observées sans grenat résiduel, ou alors avec un cœur très fin. À l’exception de la magnétite (1 à 3 %), les minéraux accessoires sont peu présents et comprennent l’apatite, la biotite et le quartz.

Le grenat se présente en grains millimétriques et en pœciloblastes subidiomorphes fracturés renfermant quelques inclusions de plagioclase, de clinopyroxène et d’orthopyroxène. Le grenat est dans certains cas entouré d’une couronne de symplectites à hornblende-plagioclase. Localement, de telles symplectites sont aussi observées sans grenat résiduel, ou alors avec un cœur très fin. À l’exception de la magnétite (1 à 3 %), les minéraux accessoires sont peu présents et comprennent l’apatite, la biotite et le quartz.

Complexe de Pingasualuit 3a (nApgs3a) : Grenatite et roches métasomatiques

La sous-unité 3a comprend deux principales phases de roches métasomatisées au sein du Complexe de Pingasualuit. La première phase d’altération est une grenatite à quartz (20 à 35 %), clinopyroxène (<20 %) et plagioclase (5 à 15 %) en contact transitionnel avec un gabbro à grenat de l’unité nApgs3. Sur un même affleurement, le grenat (20 à 60 %) peut être rose violacé ou brun; ces deux types de cristaux étant en contact net. Il se présente en fins grains alignés dans le rubanement ou en porphyroblastes localement fracturés. Le quartz est couramment en rubans grenus à extinction en sous-grains. La biotite (<8 %) est chloritisée à divers degrés. Les niveaux de grenatite contiennent aussi de la chalcopyrite (<1 %) disséminée et en remplissage de fractures, ainsi que des placages de malachite et d’azurite et des veinules de carbonates.

La sous-unité 3a comprend deux principales phases de roches métasomatisées au sein du Complexe de Pingasualuit. La première phase d’altération est une grenatite à quartz (20 à 35 %), clinopyroxène (<20 %) et plagioclase (5 à 15 %) en contact transitionnel avec un gabbro à grenat de l’unité nApgs3. Sur un même affleurement, le grenat (20 à 60 %) peut être rose violacé ou brun; ces deux types de cristaux étant en contact net. Il se présente en fins grains alignés dans le rubanement ou en porphyroblastes localement fracturés. Le quartz est couramment en rubans grenus à extinction en sous-grains. La biotite (<8 %) est chloritisée à divers degrés. Les niveaux de grenatite contiennent aussi de la chalcopyrite (<1 %) disséminée et en remplissage de fractures, ainsi que des placages de malachite et d’azurite et des veinules de carbonates.

La seconde phase d’altération est aussi à grenat, clinopyroxène, quartz et plagioclase en proportions variables. Elle comprend également du feldspath potassique (10 à 40 %) et de la magnétite (1 à 5 %). Le feldspath potassique et le quartz forment localement des bandes centimétriques interconnectées qui sont parallèles à la foliation. Le grenat est porphyroblastique.

La seconde phase d’altération est aussi à grenat, clinopyroxène, quartz et plagioclase en proportions variables. Elle comprend également du feldspath potassique (10 à 40 %) et de la magnétite (1 à 5 %). Le feldspath potassique et le quartz forment localement des bandes centimétriques interconnectées qui sont parallèles à la foliation. Le grenat est porphyroblastique.

Complexe de Pingasualuit 4 (nApgs4) : Roche ultramafique foliée

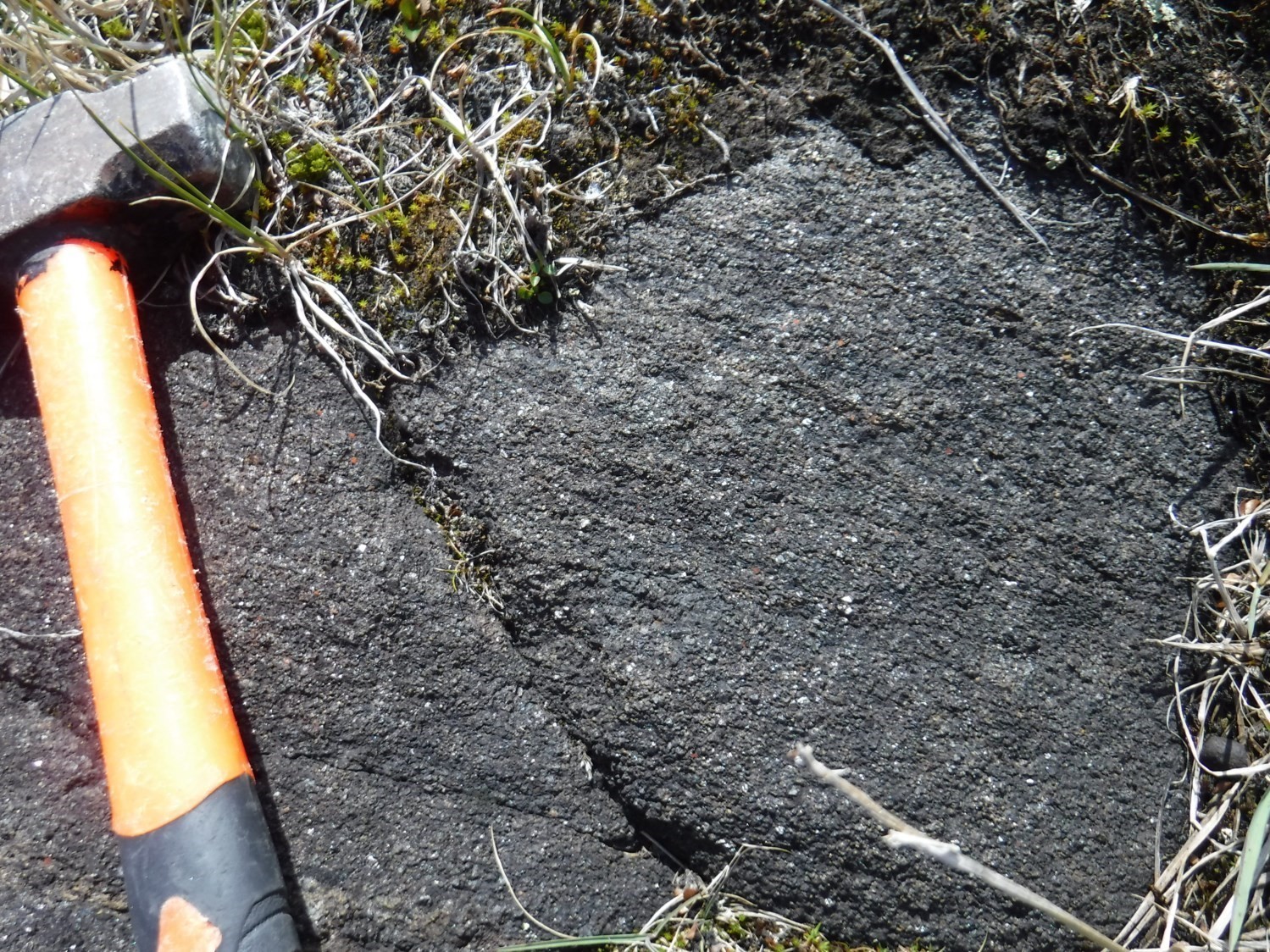

Les roches ultramafiques sont généralement foliées et présentent une cassure fraiche noire ou gris foncé et une patine brune ou chamois. Elles forment des lambeaux de puissance décimétrique à >350 m au sein de différentes unités du Domaine de Narsajuaq. Localement, on observe des niveaux rouillés décimétriques à métriques renfermant des sulfures disséminés ou en nodules (<12 % pyrrhotite ± chalcopyrite ± pentlandite) et de la malachite. L’unité nApgs4 comprend trois phases distinctes : une webstérite à olivine, une webstérite et, plus localement, une lherzolite. Pour ces trois phases, la roche peut contenir jusqu’à 5 % de plagioclase en amas interstitiels et être coupée par des veinules de carbonate et de serpentine. Dans les cas où elle est présente, l’olivine est fracturée, variablement serpentinisée (antigorite ou iddingsite) et semble plus fortement affectée par la déformation que les autres phases minérales. Localement, l’olivine peut aussi être remplacée par un assemblage de carbonate, de talc et de trémolite.

Les roches ultramafiques sont généralement foliées et présentent une cassure fraiche noire ou gris foncé et une patine brune ou chamois. Elles forment des lambeaux de puissance décimétrique à >350 m au sein de différentes unités du Domaine de Narsajuaq. Localement, on observe des niveaux rouillés décimétriques à métriques renfermant des sulfures disséminés ou en nodules (<12 % pyrrhotite ± chalcopyrite ± pentlandite) et de la malachite. L’unité nApgs4 comprend trois phases distinctes : une webstérite à olivine, une webstérite et, plus localement, une lherzolite. Pour ces trois phases, la roche peut contenir jusqu’à 5 % de plagioclase en amas interstitiels et être coupée par des veinules de carbonate et de serpentine. Dans les cas où elle est présente, l’olivine est fracturée, variablement serpentinisée (antigorite ou iddingsite) et semble plus fortement affectée par la déformation que les autres phases minérales. Localement, l’olivine peut aussi être remplacée par un assemblage de carbonate, de talc et de trémolite.  La webstérite à olivine est constituée de cristaux de pyroxènes de taille variée et de 15 à 30 % d’olivine. Les proportions de clinopyroxène et d’orthopyroxène varient aussi grandement d’un échantillon à l’autre, quoiqu’elles soient généralement similaires. La magnétite (2 à 5 %), le spinelle vert à brun (picotite, <2 %) et la phlogopite (<4 %) sont les principaux minéraux accessoires observés en lame mince. Près de la moitié des échantillons de webstérite à olivine comprennent aussi 15 à 50 % de hornblende brune, dont l’origine (primaire ou métamorphique) est difficile à déterminer. Dans le cas où cette hornblende est présente, l’olivine et la magnétite sont en proportions moindres.

La webstérite à olivine est constituée de cristaux de pyroxènes de taille variée et de 15 à 30 % d’olivine. Les proportions de clinopyroxène et d’orthopyroxène varient aussi grandement d’un échantillon à l’autre, quoiqu’elles soient généralement similaires. La magnétite (2 à 5 %), le spinelle vert à brun (picotite, <2 %) et la phlogopite (<4 %) sont les principaux minéraux accessoires observés en lame mince. Près de la moitié des échantillons de webstérite à olivine comprennent aussi 15 à 50 % de hornblende brune, dont l’origine (primaire ou métamorphique) est difficile à déterminer. Dans le cas où cette hornblende est présente, l’olivine et la magnétite sont en proportions moindres. Enfin, il est à noter que la dernière phase, la lherzolite, est moins abondante. La roche comprend une proportion plus élevée d’olivine (50 à 70 %) que de clinopyroxène et d’orthopyroxène, lesquels sont en proportions variables. La picotite (2 à 3 %), la magnétite (<5 %), la phlogopite (<7 %) et le carbonate (en remplissage) représentent les phases accessoires principales.

Enfin, il est à noter que la dernière phase, la lherzolite, est moins abondante. La roche comprend une proportion plus élevée d’olivine (50 à 70 %) que de clinopyroxène et d’orthopyroxène, lesquels sont en proportions variables. La picotite (2 à 3 %), la magnétite (<5 %), la phlogopite (<7 %) et le carbonate (en remplissage) représentent les phases accessoires principales.Épaisseur et distribution

Le Complexe de Pingasualuit est l’unité dominante du Domaine de Narsajuaq. Il forme des bandes et des lambeaux d’épaisseur kilométrique allongés et plissés dans la fabrique régionale. Dans la région du cap Wolstenholme (Charette et Beaudette, 2018), l’unité de diorite à hypersthène est prédominante, alors qu’elle est en subordonnée dans la région du lac Sirmiq (Vanier et Lafrance, 2020).

Datation

Deux échantillons de diorite quartzifère à hypersthène ont été prélevés par Charette et Beaudette (2018) dans la région du cap Wolstenholme (affleurements 2017-CT-5021 et 2017-MP-1013). Dans les deux cas, les analyses U-Pb donnent un intervalle d’âges allant du Néoarchéen au Paléoprotérozoïque. Davis et Sutcliffe (2018) ont séparé les zircons en deux populations sur la base des rapports Th/U. Le protolite est néoarchéen, mais le métamorphisme paléoprotérozoïque a entraîné une perte de Pb par diffusion.

| Unité | Numéro d’échantillon | Système isotopique | Minéral | Âge de cristallisation (Ma) | Âge métamorphique (Ma) | (+) | (-) | Référence(s) |

| nApgs2 | 2017-CT-5021A | U-Pb | Zircon | >2773 | 1841 | 24 | 24 | Davis et Sutcliffe, 2018 |

| 2017-MP-1013A | U-Pb | Zircon | >2609 | 1880 | 9 | 9 |

Relation(s) stratigraphique(s)

Les roches granulitiques intermédiaires à mafiques du Complexe de Pingasualuit semblent former l’une des unités les plus anciennes du Domaine de Narsajuaq. Ces roches sont injectées en une alternance de niveaux et coupées par des injections d’enderbite leucocrate assignées à la Suite de Navvaataaq et par les granitoïdes foliés à massifs de la Suite de Sanningajualuk. Elles sont aussi observées en enclaves dans ces suites. Les contacts avec les unités du Complexe d’Estre sont mal définis, mais il est plausible que les roches mafiques du Complexe de Pingasualuit aient été injectées dans les gneiss du Complexe d’Estre, pour ensuite être transposés dans la gneissosité.

Paléontologie

Ne s’applique pas.

Références

Publications accessibles dans SIGÉOM Examine

CHARETTE, B., BEAUDETTE, M. 2018. Géologie de la région du cap Wolstenholme, Orogène de l’Ungava, Province de Churchill, sud-est d’Ivujivik, Québec, Canada. MERN; BG 2018-03, 2 plans.

DAVIS, D W., SUTCLIFFE, C N., 2018. U-Pb Geochronology of Zircon and Monazite by LA-ICPMS in Samples from Northern Quebec. UNIVERSITY OF TORONTO; MB 2019-01, 113 pages.

LAFRANCE, I., VANIER, M.-A., GÉLINAS, T.-K., 2023. Géologie de la région d’Amarurtuuq, Orogène de l’Ungava, Nunavik, Québec, Canada. MERN. BG 2023-08, 1 plan.

VANIER, M.-A., LAFRANCE, I., 2020. Géologie de la région du lac Sirmiq, Orogène de l’Ungava, Nunavik, Québec, Canada. MERN; BG 2020-02, 1 plan.

Autres publications

ST-ONGE, M.R., LUCAS, S.B. 1992. New insight on the crustal structure and tectonic history of the Ungava Orogen, Kovik Bay and Cap Wolstenholme, Quebec. In: Current Research, Part C; Geological Survey of Canada; Paper 92-1 C, pages 31-41. doi.org/10.4095/132842

ST-ONGE, M.R., LUCAS, S.B., PARRISH, R.R. 1992. Terrane accretion in the internal zone of the Ungava orogen, northern Quebec. Part 1: tectonostratigraphic assemblages and their tectonic implications. Canadian Journal of Earth Sciences; volume 29, pages 746-764. dx.doi.org/10.1139/e92-06

Citation suggérée

Ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF). Complexe de Pingasualuit. Lexique stratigraphique du Québec. https://gq.mines.gouv.qc.ca/lexique-stratigraphique/province-de-churchill/complexe-de-pingasualuit [cité le jour mois année].

Collaborateurs

|

Première publication |

Benoit Charette, géo., M. Sc. benoit.charette@mern.gouv.qc.ca; Mélanie Beaudette, géo., B. Sc. melanie.beaudette@mern.gouv.qc.ca (rédaction) Mehdi A. Guemache, géo., Ph. D. (coordination); Mélina Langevin, B. Sc. (lecture critique); Simon Auclair, géo., M. Sc. (révision linguistique); Céline Dupuis, géo., Ph. D. (version anglaise); Ricardo Escobar Moran (montage HTML). |

|

Révision(s) |

Isabelle Lafrance, géo., M. Sc. isabelle.lafrance@mern.gouv.qc.ca; Marc-Antoine Vanier, ing., M. Sc. marc-antoine.vanier@mern.gouv.qc.ca (rédaction; 23 octobre 2020) Mehdi A. Guemache, géo., Ph. D. (coordination); Benoit Charette, géo., M. Sc. (lecture critique); Simon Auclair, géo., M. Sc. (révision linguistique); Céline Dupuis, géo., Ph. D. (version anglaise); André Tremblay (montage HTML). |