L’origine du Parc national de la Jacques-Cartier

Le Parc national de la Jacques-Cartier se situe à une quarantaine de kilomètres au nord de la ville de Québec. D’une superficie de 670,6 km2, il est connu pour sa magnifique vallée glaciaire serpentant entre les montagnes. Les magnifiques paysages qu’on peut y observer ont notamment été formés et modelés par divers phénomènes géologiques, et ce, depuis plus de 1 milliard d’années! Parmi ces phénomènes, on compte la formation d’une chaîne de montagnes, l’érosion et les glaciations…

Localisation géologique du parc

Le Québec est divisé en diverses provinces géologiques, chacune d’elles correspondant à un ensemble de roche formé lors d’une période précise de l’histoire géologique. Le parc est localisé dans la Province géologique de Grenville. La formation de cette province remonte à plus de 1 milliard d’années, à une époque où les continents de la planète se sont progressivement assemblés pour former un gigantesque supercontinent appelé Rodinia.

La terre est composée de différentes couches allant du noyau, au centre, jusqu’à la croûte terrestre à la surface. La croûte terrestre est divisée en plusieurs morceaux nommés plaques tectoniques. Les plaques tectoniques sont en continuel mouvement et se déplacent de quelques centimètres par année. Elles peuvent s’éloigner les unes des autres ou entrer en collision, ce qui explique pourquoi les continents ont beaucoup évolué durant les 3 derniers milliards d’années. À certains moments, les continents se sont rassemblés pour former des super continents; avec le temps, ils se sont séparés pour former les continents tels qu’on les connaît aujourd’hui.

Collision entre deux plaques continentales

Vers la fin de la formation de Rodinia, deux plaques tectoniques sont entrées en collision. Sous l’énorme pression exercée lors de cette collision, les roches se sont plissées et faillées, ce qui a entraîné un épaississement de la croûte terrestre et la formation de la chaîne de montagnes constituée par la Province de Grenville. Cette chaîne de montagnes est couramment connue sous le nom des Laurentides!

Formation de roches intrusives et métamorphique lors de la formation d’une chaîne de montagne

À la suite de cette collision, certaines roches ont été entraînées en profondeur dans la croûte où elles ont subi d’importants changements de pression et de température. Ces conditions extrêmes ont modifié les structures et les minéraux de ces roches, formant ainsi des roches métamorphiques. Dans certains cas, la chaleur et la pression ont été si intenses que les roches ont partiellement fondu, causant la formation de magmas. En refroidissant lentement sous la surface, le magma s’est solidifié pour former des roches ignées intrusives.

On trouve ainsi dans le Parc national de la Jacques-Cartier des granites qui représentent des roches ignées intrusives, c’est-à-dire des roches formées par le refroidissement lent du magma en profondeur. Cette roche contient différents minéraux de couleurs et de formes variables.

Les trois principaux minéraux présents dans le granite sont le quartz, les feldspaths (plagioclase et felsdpath potassique) et des minéraux accessoires comme le micas.

Il est également possible d’observer des gneiss charnockitiques qui présentent typiquement une coleur brun cassonnade. Il s’agit de roches métamorphiques grenues et rubanées contenant du quartz, des felspaths (plagioclase et localement feldpath potassique), du mica, de l’amphibole, des pyroxènes et du grenat.

Il est possible de voir que les minéraux plus foncés et les minéraux plus pâle sont séparés et forment des bandes. Cela est dû au métamorphisme!

L’effet de l’érosion

À l’époque de leur formation, les montagnes du Grenville étaient comparables à celles de la chaîne de l’Himalaya que nous connaissons aujourd’hui, avec des sommets atteignant plus de 8000 m de haut. Cependant, après des centaines de millions d’années, les effets de l’érosion ont lentement usé ces sommets. Aujourd’hui, il ne reste que les racines de cette chaîne montagneuse ancienne.

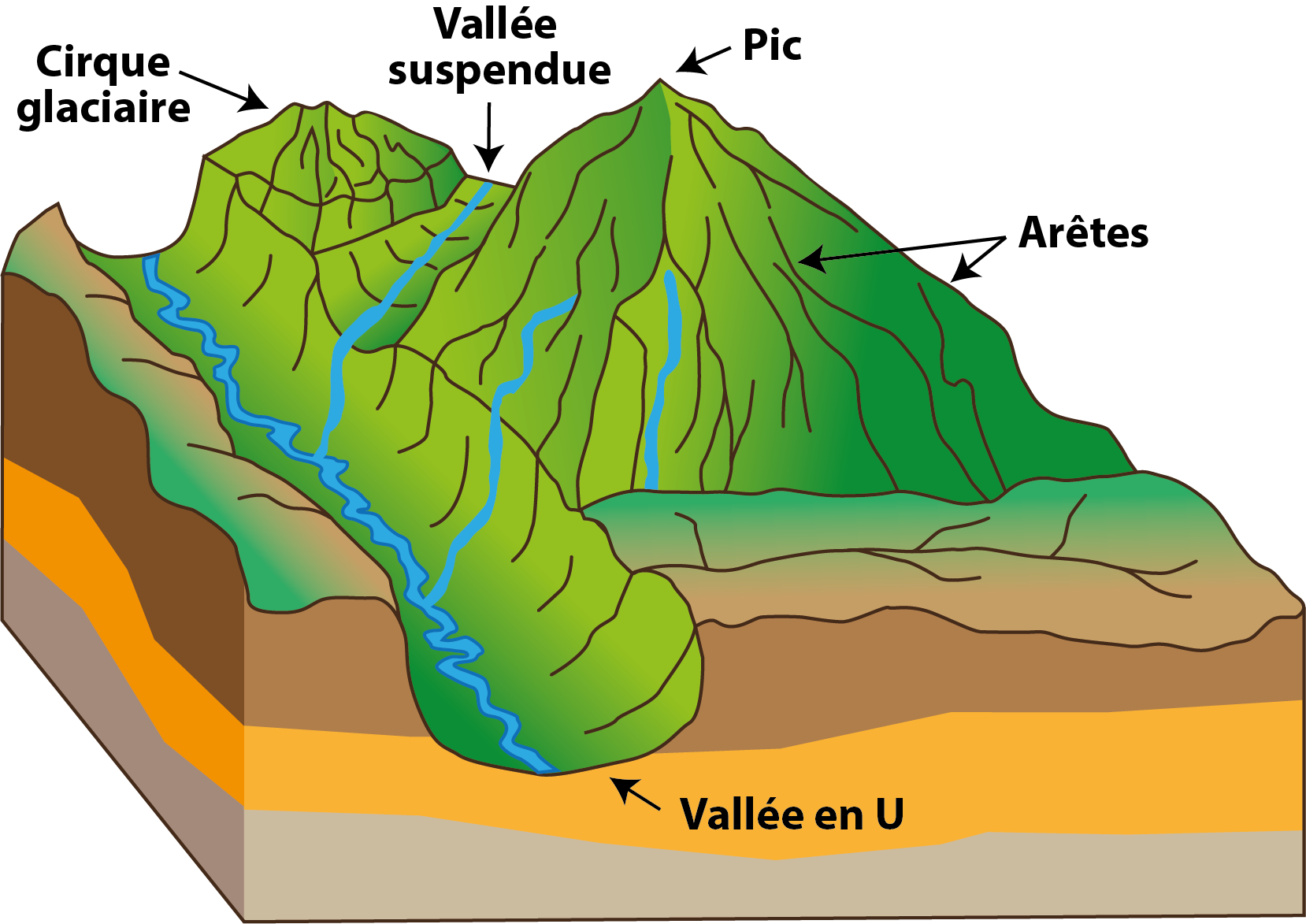

Aussi, au cours du temps, la vallée de la Jacques-Cartier s’est creusée par le passage d’un cours d’eau et des glaciers entre les montagnes pour former une vallée en forme de « V ».

La dernière glaciation

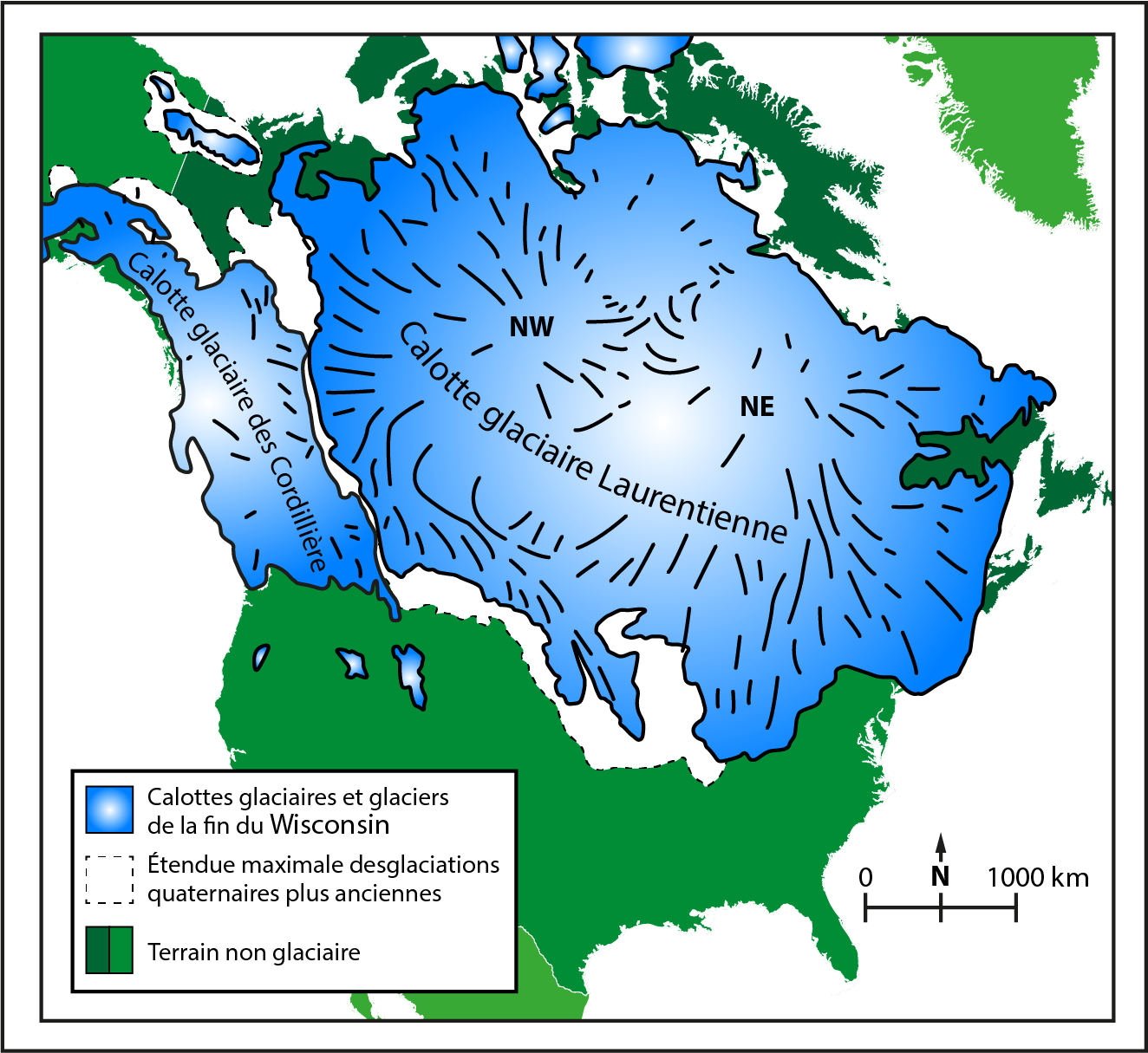

Il y a 10 000 ans environ prenait fin l’époque de l’Holocène. Cette période se caractérise par une alternance entre des épisodes glaciaires, pendant lesquels de vastes étendues de glace recouvraient une grande partie de l’hémisphère nord, et des épisodes interglaciaires, plus chauds, où les glaciers fondaient et se retiraient.

La dernière glaciation, nommée le Wisconsinien, est la mieux connue, d’autant plus qu’elle a effacé la plupart des traces laissées par les glaciations précédentes. À son apogée, la glace pouvait atteindre jusqu’à 5 kilomètres d’épaisseur dans certaines régions, comme la Baie d’Hudson, et environ 3 kilomètres dans la région de Québec.

Dans le Parc de la Jacques-Cartier, le passage du glacier se manifeste par les formes présentées par les montagnes et la vallée. Lors de l’avancée des glaciers, ceux-ci ont emprunté les vallées déjà modelées par les cours d’eau. Ces masses de glace, en mouvement lent, mais puissant, ont progressivement érodé la roche et modelé les vallées en « V » déjà existantes pour former des vallées en « U ». Le sommet des montagnes a également été arrondi par le passage des masses glaciaires.

Le Parc national de la Jacques-Cartier est bien plus qu’un simple espace naturel d’une beauté saisissante : c’est une fenêtre ouverte sur l’histoire géologique du Québec et de notre planète. En explorant ce parc, vous pourrez contempler ces forces puissantes qui ont façonné notre environnement et mieux comprendre les processus qui continuent de transformer la Terre aujourd’hui.

Donc, la prochaine fois que vous visiterez ce magnifique endroit, gardez les yeux ouverts. Lors de vos randonnée dans les sentiers, rappelez-vous que vous marchez sur les restes d’une immense chaîne de montagnes formée il y a plus d’un milliard d’années, les Laurentides. Prenez un moment pour examiner le paysage sculpté par le passage des glaciers et admirer la vallée en U creusée lentement par la glace. Regardez près des rivières; vous y verrez peut-être des roches formées de granite ou de gneiss aux formes arrondies.

Passionné(e) de géologie ou simplement curieux(se) de nature, le Parc national de la Jacques-Cartier vous offre un voyage fascinant au cœur des temps géologiques. Venez découvrir ce patrimoine exceptionnel et laissez-vous émerveiller par la richesse géologique qui fait la fierté du Québec!

Référence

BOURQUE, P.-A. 1996. Planète Terre. Cahier d’accompagnement du Cours (mise à jour, janvier 2002). Pierre-André Bourque et Université Laval, 238 pages.