Historique

Les premières définitions du Parautochtone ont été réalisées dans sa partie centrale et orientale et proviennent des travaux de Rivers et Chown (1986) et Wardle et al. (1986). Rivers et al. (1989) ont complété sa définition dans la partie occidentale et ont subdivisé la Province de Grenville en trois domaines principaux : le Parautochtone, l’Allochtone polycyclique et l’Allochtone monocyclique. Comme il est maintenant reconnu, le métamorphisme grenvillien est très variable en intensité et en âge le long de la Province de Grenville (Rivers et al., 2012), les termes polycyclique et monocyclique ne sont plus utilisés.

Description

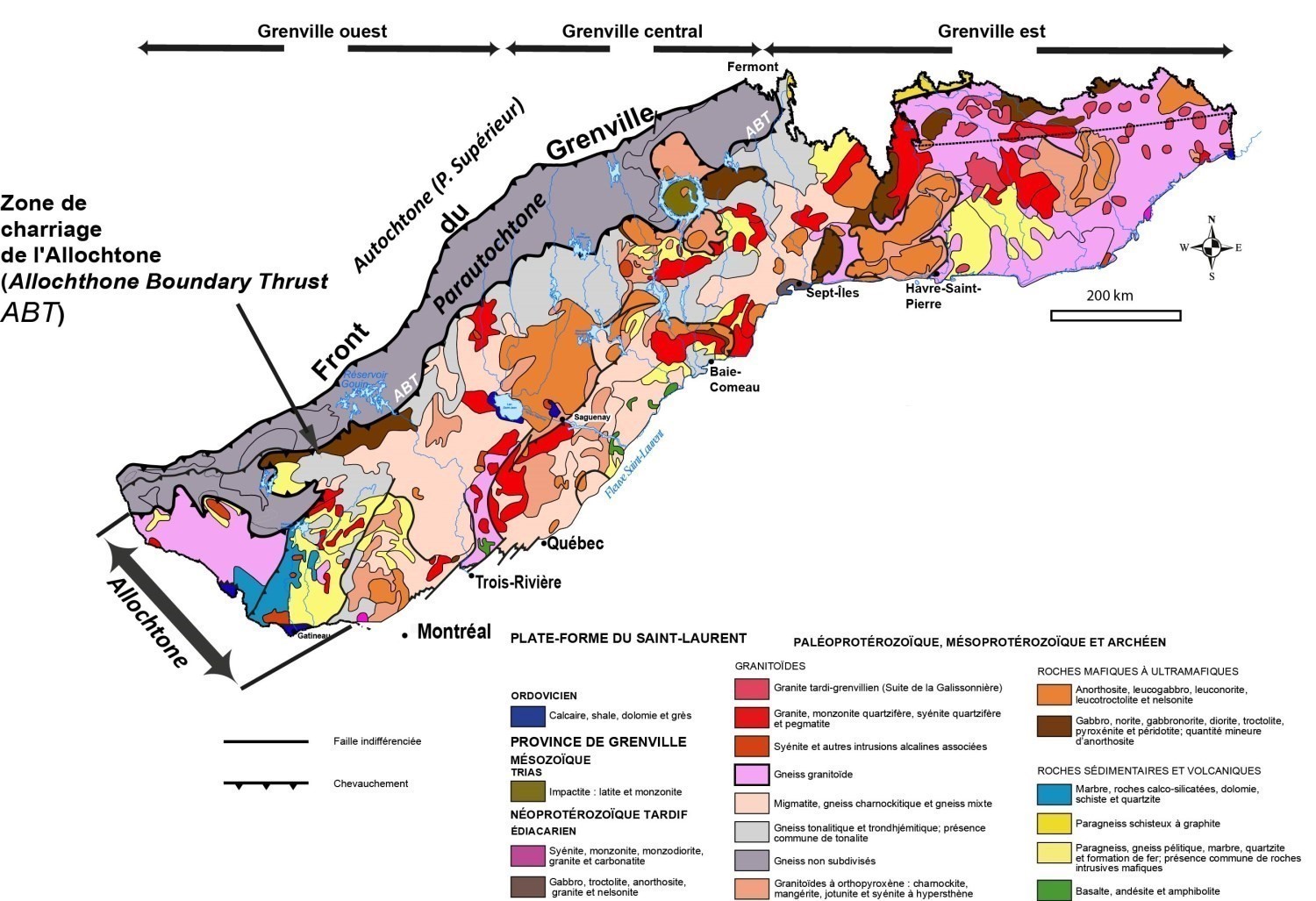

Le Parautochtone constitue une bande parallèle au Front de Grenville dont la largeur est variable sur toute son extension entre le Labrador et le nord-est de la baie Georgienne du lac Huron. Sa limite nord-est est représentée par le Front de Grenville et la limite sud-est formée par la Zone de charriage de l’Allochtone (Allochtone Boundary Thrust [ABT] de Rivers et al., 1989). Le Parautochtone correspond ainsi en partie à la Zone tectonique du Front de Grenville de Wynne-Edwards (1972), sauf en Ontario, où les terrains d’âge archéen semblent être totalement absents en surface.

Géologie

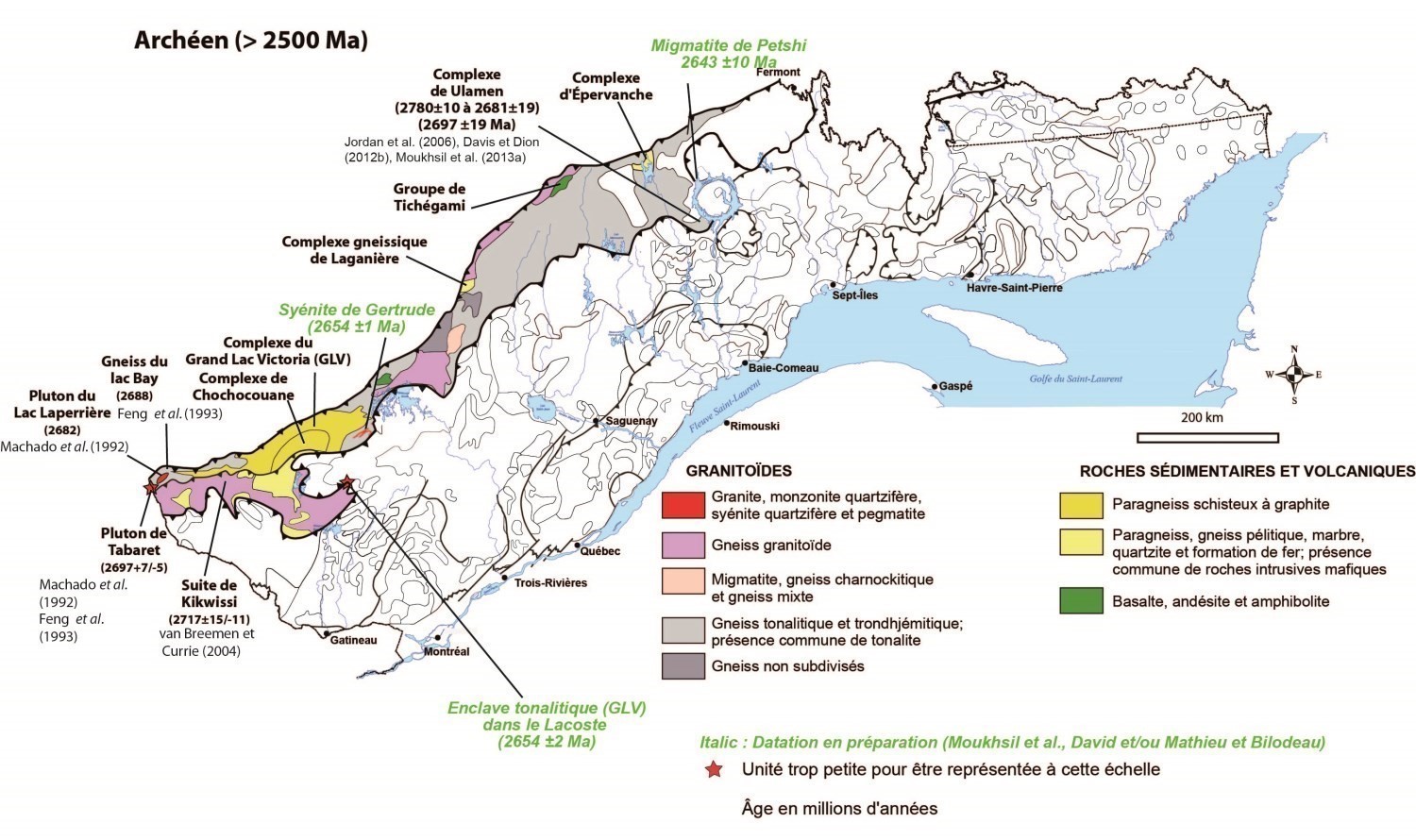

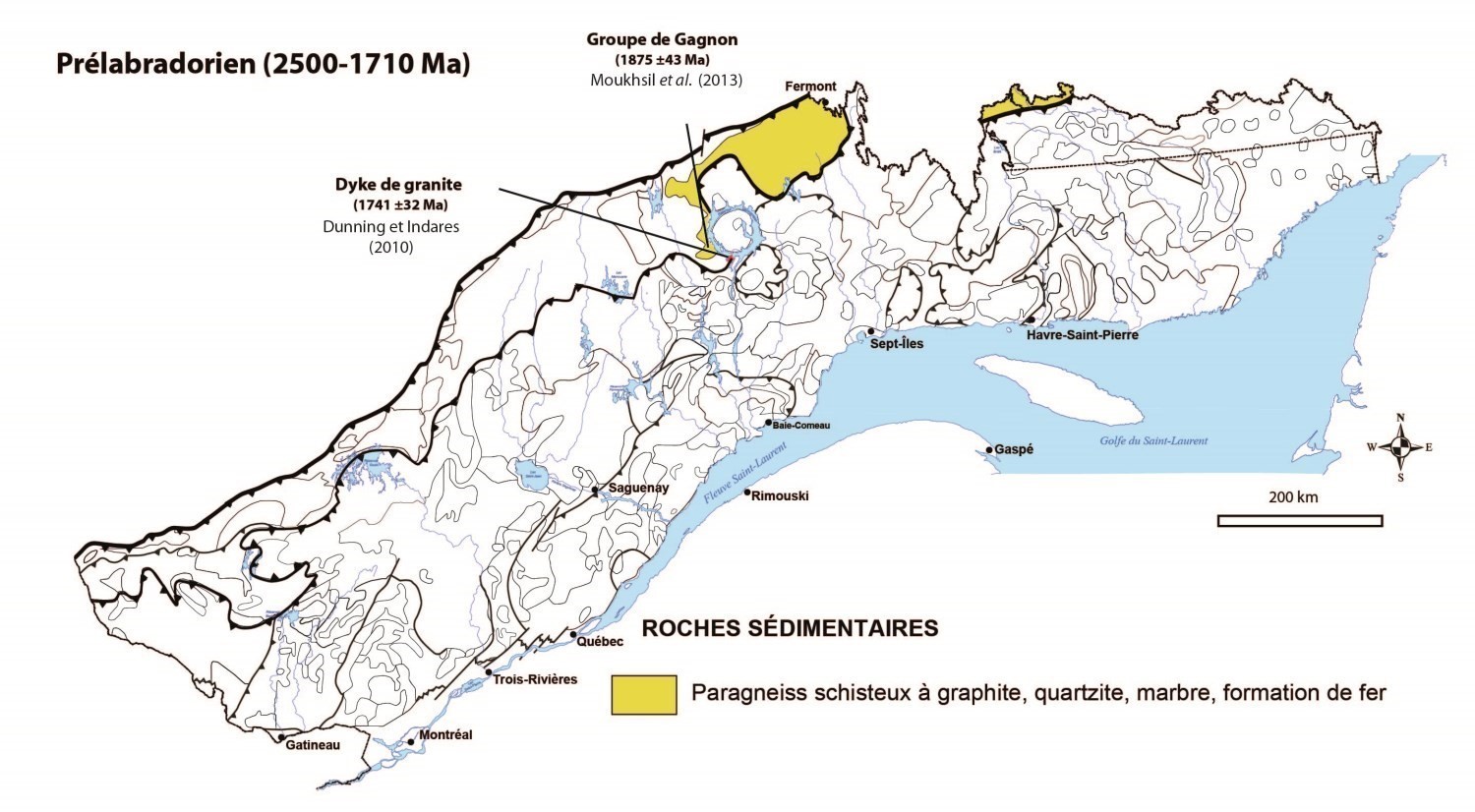

Le Parautochtone est composé d’anciennes roches archéennes (plus vieilles que 2500 Ma) ou protérozoïques. Il s’agit de roches supracrustales (métasédimentaires et métavolcaniques) plutoniques très déformées et métamorphisées au faciès des schistes verts à celui des granulites pendant la phase Rigolet (1 et 0,98 Ga, par ex. Corrigan et al., 1994 et Rivers, 2008) de l’orogenèse grenvillienne. Ces roches sont corrélées à celles moins déformées au nord du Front de Grenville (par ex. Province du Supérieur) et correspondent à leur extension latérale d’orientation est-ouest. La partie ouest du Parautochtone est caractérisée par les gneiss granitoïdes de la Suite de Kikwissi, les Gneiss du Lac Bay (gneiss tonalitique et trondhjémitique) et par des assemblages de roches métasédimentaires des complexes de Chochocouane et du Grand Lac Victoria. Quelques intrusions de granitoïdes sont d’âge archéen comme les plutons de Tabaret et du Lac Laperrière, ainsi que la Syénite de Gertrude. La partie centrale correspond surtout à des gneiss tonalitiques et trondjhémitiques, des gneiss granitoïdes, migmatitiques, des gneiss mixtes et quelques unités métasédimentaires et métavolcaniques. Le Complexe de Ulamen, qui occupe une bonne partie du secteur central, est composé d’une suite tonalite-trondhjémite-granodiorite (TTG) métalumineuse coïncidant avec le domaine des granites de type igné et à des granites d’arc volcanique, comme dans le cas des intrusions archéennes de la Ceinture de roches vertes de l’Abitibi. L’extrême est du Parautochtone est composé en majeure partie de roches métasédimentaires associées au Groupe de Gagnon, d’âge paléoprotérozoïque. Les différentes unités de ce groupe sont considérées comme des équivalents à des formations reconnues dans la Fosse du Labrador.

Le Parautochtone est caractérisé de façon générale par un faible relief magnétique et se situe dans une zone soulignée par une forte anomalie gravimétrique négative (Wynne-Edwards, 1972; Rivers et al., 1989). La signature magnétique entre le Parautochtone et l’Allochtone est très distincte et l’on observe généralement une diminution de la réponse magnétique depuis le Front de Grenville vers le les roches granulitiques au sud-est. Le métamorphisme dans le Parautochtone atteint au minimum le faciès des amphibolites supérieur dans un régime de haute pression (Ciesielski, 1988). Au sud-est de la région de Val d’Or, Indares et Martignole (1989) ont observé une progression des valeurs de température et de pression métamorphiques depuis le Front de Grenville vers les terrains granulitiques au sud-est. À ce jour, le Parautochtone de la Province de Grenville demeure l’une des régions les moins bien connues du Québec sur le plan géologique.

Références

| Auteur(s) | Titre | Année de publication | Hyperlien (EXAMINE ou Autre) |

|---|---|---|---|

| CIESIELSKI, A. | Geological and structural context of the Grenville Front southeast of Chibougamau, Quebec; Current Research, Part C. Geological Survey of Canada; Paper 88-1C, pages 353-366. | 1988 | Source |

| CORRIGAN, D. – CULSHAW, N.G. – MORTENSEN, J.K. | Pre-Grenvillian evolution and Grenvillian overprinting of the Parautochthonous Belt in Key Harbour, Ontario: U–Pb and field constraints. Canadian Journal of Earth Sciences; volume 31, pages 583–596. | 1994 | Source |

| INDARES, A. – MARTIGNOLE, J. | The Grenville Front south of Val-d’Or. Tectonophysics; volume 157, pages 221-239. | 1989 | Source |

| RIVERS, T.– CULSHAW, N. – HYNES, A. – INDARES, A. – JAMIESON, R. – MARTIGNOLE, J. | The Grenville orogen – A post-lithoprobe perspective. Chapter 3. In: Tectonic Styles in Canada: The LITHOPROBE Perspective. Edited by J.A. Percival, F.A. Cook and R.M. Clowes. Geological Association of Canada; special paper 49, pages 97-236.1. | 2012 | – |

| RIVERS, T. | Assembly and preservation of lower, mid, and upper orogenic crust in the Grenville Province—Implications for the evolution of large hot long-duration orogens. Precambrian Research; volume 167, pages 237-259. | 2008 | Source |

| RIVERS, T. – MARTIGNOLE, J. – GOWER, C.F. – DAVIDSON, A. | New tectonics division of the Grenville Province, southeast Canadian Shield. Tectonics; volume 8, pages 63-84. | 1989 | Source |

| RIVERS, T. – CHOWN, E.H. | The Grenville orogen in eastern Quebec and western Labrador – definition, identification and tectonometamorphic relationships of autochthonous, parautochthonous and allochthonous terranes; in The Grenville Province, (ed.) J.M. Moore, A Davidson, and AJ. Baer; Geological Association of Canada; Special Paper 31, pages 31-50. | 1986 | – |

| WARD.LE, R.J. – RIVERS, T. – GOWER, C.F. – NUNN, G.A.G. – THOMAS, A. | The northeastern Grenville Province: new insights. In The Grenville Province, (ed.) J.M. Moore, A. Davidson, and A.J. Baer; Geological Association of Canada; Special Paper 31, p. 13-29. | 1986 | – |

| WYNNE-EDWARDS, H.R. | The Grenville province. In: Variations in Tectonic Styles in Canada (R.A. Price and J.W. Douglas, editors). Geological Association of Canada; special paper 2, pages 263-334. | 1972 | – |