Historique

Les premières descriptions de la Sous-province de Nemiscau et les bases de sa limite actuelle proviennent des travaux de Card et Ciesielski (1986). Ces auteurs ont utilisé le nom « Nemiscau River Subprovince », en référence à la rivière Nemiscau située sur le territoire Eeyou Istchee Baie-James, au Québec. Ce nom a été repris plus tard par Card (1990) lors de sa révision de la Province du Supérieur. Au Québec, le terme « Sous-province de Nemiscau » a été adopté et largement utilisé par la majorité des auteurs qui y ont réalisé des travaux. Depuis les premières descriptions par Card et Ciesielski (1986), les limites de la Sous-province de Nemiscau se sont précisées grâce notamment aux levés et aux études géologiques réalisés par le Ministère et ses partenaires.

La majorité des travaux de reconnaissance géologique de la Sous-province de Nemiscau ont été réalisés dans les années 60 et 70 aux échelles de 1/50 000 (Remick et Ahmedali, 1974), de 1/63 360 (Remick et al., 1963; Remick, 1963; Gillain, 1964, 1965; Valiquette, 1963, 1964, 1975; Wallach, 1973 et Ciesielski, 1975), de 1/100 000 (Dubé, 1975, 1977, 1978; Franconi, 1975, 1976, 1978), de 1/126 720 (Bourne, 1972) et de 1/250 000 (Dubé et al., 1976). Dans les années 2000, des levés géologiques à l’échelle de 1/50 000 ont été réalisés le long des rivières Eastmain et Opinaca près de la limite septentrionale entre les sous-provinces de Nemiscau et de La Grande (Moukhsil, 2000; Moukhsil et al., 2001 et Moukhsil et Legault, 2002). Ces travaux ont permis d’améliorer les connaissances géologiques de la bande volcano-sédimentaire de la rivière Eastmain inférieure (BVREI; Hocq, 1994) et raffiner la stratigraphie de la région amorcée par Franconi en 1978. Plus récemment, les travaux de cartographie à l’échelle de 1/50 000 réalisés par Bandyayera et Daoudene (2017, 2018a, 2018b) dans la région des lacs Nemiscau et Champion ont permis de préciser pour ces secteurs les limites entre la Sous-province de Nemiscau et les sous-provinces d’Opatica et de La Grande.

Contrairement à Card et Ciesielski (1986), Hocq (1994) attribue le terrain du Lac Champion (TLC) à la Sous-province de Nemiscau, et la bande du lac des Montagnes (BLM) à la Sous-Province d’Opatica. Les récents travaux de cartographie géologique semblent indiquer que le TLC est une extension vers le sud de la Sous-province de La Grande et que la BLM appartient au Nemiscau (Bandyayera et Daoudene, 2017).

Description

La Sous-province de Nemiscau est une subdivision de la Province du Supérieur. Elle est située dans la partie est du territoire Eeyou Istchee Baie-James au Québec entre la Sous-province d’Opatica au sud, et celles d’Opinaca et de La Grande au nord. La limite nord de la Sous-province de Nemiscau suit les contacts de la BVREI. Dans sa partie sud, elle longe les limites du Complexe de Rupert et celles d’une étroite ceinture de roches volcano-sédimentaires orientée NE-SW à l’ouest, et E-W à l’est, appelée la Ceinture de Colomb-Chaboullié. Celle-ci est régionalement interprétée comme étant la limite sud du Nemiscau (Bandyayera et Daoudene, 2017). À l’est, la Sous-province de Nemiscau est reliée à la Sous-province métasédimentaire d’Opinaca par une étroite bande de roches volcaniques et sédimentaires, la bande du lac des Montagnes (BLM). À l’ouest, elle est limitée par la Plate-forme de la baie d’Hudson et le golfe de la baie James.

Géologie

La Sous-province de Nemiscau est formée principalement de roches métasédimentaires migmatitisées à différents degrés, ainsi que de ceintures volcaniques en faible proportion, d’intrusions de composition tonalitique, granitique à granodioritique et de grandes masses de pegmatite (Card et Ciesielski, 1986; Hocq, 1994; Ciesielski, 1998). L’ensemble des roches métasédimentaires a été assigné au Complexe de Rupert (Bandyayera et Daoudene, 2018). Ce complexe comprend des paragneiss plus ou moins migmatitisés, des métatexites et diatexites dérivées de paragneiss et localement des pegmatites granitiques (Remick, 1963; Gillain, 1963; Valiquette, 1975; Bandyayera et Daoudene, 2018). Les diatexites constituent jusqu’à 60 % de la superficie du Complexe de Rupert. Dans la partie nord, le Nemiscau est composé de paragneiss appartenant à la Formation d’Auclair correspondant au sommet de la séquence volcano-sédimentaire du Groupe d’Eastmain. La Formation d’Auclair est composée de grès ou de pélites contenant des niveaux argileux et des wackes feldspathiques. Ces sédiments sont considérés comme étant l’équivalent des sédiments du Complexe de Laguiche (Simard et Gosselin, 1998; Moukhsil et Doucet, 1999).

Au sud, les paragneiss du Complexe de Rupert reposent en discordance ou en contact faillé sur les unités de la Ceinture de Colomb-Chaboullié. Cette étroite ceinture de roches volcano-sédimentaires marque la zone de contact entre les sous-provinces de Nemiscau et d’Opatica. La limite entre le Nemiscau et l’Opatica est matérialisée par la présence de la zone de cisaillement du lac Coulomb, localisée entre les roches de la Ceinture de Colomb-Chaboullié et celles de l’Opatica. La Ceinture de Colomb-Chaboullié est constituée principalement de roches volcaniques mafiques et intermédiaires, de volcanoclastites felsiques à intermédiaires, de filons-couches mafiques et ultramafiques et, dans de moindres proportions, de formations de fer, de wackes et de conglomérats assignés au Groupe de Colomb-Chaboullié (Bandyayera et Daoudene, 2018).

Au nord, la zone de cisaillement de la rivière Rupert, localisée entre la bande du lac des Montagnes (BLM) et le Complexe de Champion, marque la limite entre le Nemiscau et le La Grande. Le Complexe de Champion forme l’extension vers le sud du La Grande, tandis que les unités volcano-sédimentaires de la BLM, assignées au Groupe du lac des Montagnes, font partie du Nemiscau (Hocq, 1994; Bandyayera et Daoudene, 2017, 2018). Le Groupe du Lac des Montagnes est constitué de basalte, d’amphibolite, de volcanoclastites felsiques et intermédiaires, de formations de fer et d’intrusions mafiques et ultramafiques. De plus, le contact entre le Groupe du lac des Montagnes et le Complexe de Rupert est généralement cisaillé et pourrait représenter une ancienne discordance.

Enfin, les unités du Nemiscau sont traversées par trois essaims de dykes de diabase : l’Essaim de dykes de Mistassini orientés NW-SE, l’Essaim de dykes de Matachewan orientés N-S et les Dykes de Senneterre orientés NE-SW (Bandyayera et Daoudene, 2018).

La géologie de la Sous-province de Nemiscau diffère de celle de l’Opinaca puisqu’elle contient une importante composante volcanique, ainsi que des bandes de granulites dérivées de la fusion des unités de tonalite, de diorite, d’amphibolite et de paragneiss. Les levés géologiques à l’échelle 1/50 000 de la Moyenne et la Basse-Eastmain (Moukhsil et Doucet, 1999; Moukhsil, 2000; Moukhsil et al., 2001; Moukhsil et Legault, 2002) montrent que les sous-provinces de Nemiscau et d’Opinaca sont en contact stratigraphique avec la Sous-province de La Grande. Ceci indique que l’Opinaca et le Nemiscau ne représenteraient pas des métasédiments allochtones par rapport aux roches du La Grande (Moukhsil et Doucet, 1999; Goutier et al., 1999).

Le style de la déformation du Nemiscau est décrit comme étant polyphasé (Hocq, 1994; Bandyayera et Daoudene, 2019). Le métamorphisme est généralement au faciès moyen des amphibolites et augmente au faciès des granulites vers le centre du bassin (Gauthier et al., 2007). Selon Bandyayera et Daoudene (2018), la présence de métatexites et de diatexites issues de la fusion partielle des roches volcano-sédimentaires du Nemiscau (Complexe de Rupert et Groupe du Lac des Montagnes) atteste que ces roches ont atteint le faciès supérieur des amphibolites. Dans la partie sud de la région, des unités kilométriques de diatexite contiennent localement de l’orthopyroxène, indiquant que ces roches ont subi un métamorphisme au faciès des granulites.

Évolution géologique

La Sous-province de Nemiscau est l’un des assemblages métasédimentaires avec les sous-provinces de Quetico, d’English River, de Pontiac et d’Opinaca qui composent la Province du Supérieur. Elle correspond au vestige d’un grand bassin sédimentaire qui se serait formé un peu avant 2700 Ma. L’âge de dépôt de l’ensemble métasédimentaire est estimé entre 2698 et 2688 Ma (Percival et al., 1992). La datation d’une intrusion granitique coupant les roches métasédimentaires indique aussi un âge minimum de sédimentation de 2672 ±2 Ma (Davis et al., 1995).

La linéarité des ceintures métasédimentaires de Quetico et d’English River observée du côté ontarien porte à croire que les bassins de Nemiscau et d’Opinaca sont une extension de l’une ou l’autre de ces ceintures. Selon Card (1990), l’extension vers l’est de la Sous-province d’English River pourrait être composée des bassins sédimentaires de Nemiscau et d’Opinaca du côté québécois. Il est également possible que les bassins de Nemiscau et d’Opinaca correspondent plutôt au prolongement du bassin de Quetico. Selon certaines études, la Sous-province de Quetico constituerait un prisme accrétionnaire (Card, 1990; Williams, 1986 et 1990; Percival, 1989; Percival et Williams, 1989; Devaney et Williams, 1989). Les caractéristiques pétrologiques et géochimiques du bassin de Quetico étant similaires à celles des bassins de Nemiscau et d’Opinaca (Doyon, 2004), il est possible que ces trois bassins représentent un seul et même vaste prisme accrétionnaire. Cependant, il a été démontré que le degré du métamorphisme augmente depuis le bassin de Quetico vers celui d’Opinaca. Selon Guernina et Sawyer (2003), de même que Percival (1989), l’augmentation du métamorphisme vers l’est résulterait du soulèvement de la croûte et pourrait expliquer les variations du métamorphisme, de la déformation et de l’érosion observées dans les trois bassins.

Dans leur étude de la Ceinture de roches vertes de la Moyenne et de la Basse-Eastmain (CRVMBE), Moukhsil et al. (2003) ont proposé différentes étapes de construction volcanique de la CRVMBE dans un modèle géodynamique. La dernière étape de ce modèle est caractérisée par l’absence d’activité volcanique et une période de sédimentation dans les grands bassins tels que les bassins de Nemiscau, d’Opinaca et de Quetico. Selon ce modèle :

De 2697 à 2674 Ma, il y a érosion des assemblages volcano-plutoniques y compris une croûte continentale plus ancienne probablement située plus nord, comme en témoigne la présence de vieux zircons détritiques dans les paragneiss. La source des sédiments du bassin de Nemiscau proviendrait de l’érosion d’un contient situé au nord (Sous-province de La Grande), et les sédiments du bassin d’Opinaca pourraient avoir la même source ou provenir de la Sous-province d’Opatica situé au sud. Au cours de cette période, il y a collision entre la Sous-province d’Opatica, qui est déjà rattachée à la Sous-province d’Abitibi, et celles de Nemiscau et d’Opinaca.

De 2697 à 2674 Ma, il y a érosion des assemblages volcano-plutoniques y compris une croûte continentale plus ancienne probablement située plus nord, comme en témoigne la présence de vieux zircons détritiques dans les paragneiss. La source des sédiments du bassin de Nemiscau proviendrait de l’érosion d’un contient situé au nord (Sous-province de La Grande), et les sédiments du bassin d’Opinaca pourraient avoir la même source ou provenir de la Sous-province d’Opatica situé au sud. Au cours de cette période, il y a collision entre la Sous-province d’Opatica, qui est déjà rattachée à la Sous-province d’Abitibi, et celles de Nemiscau et d’Opinaca.

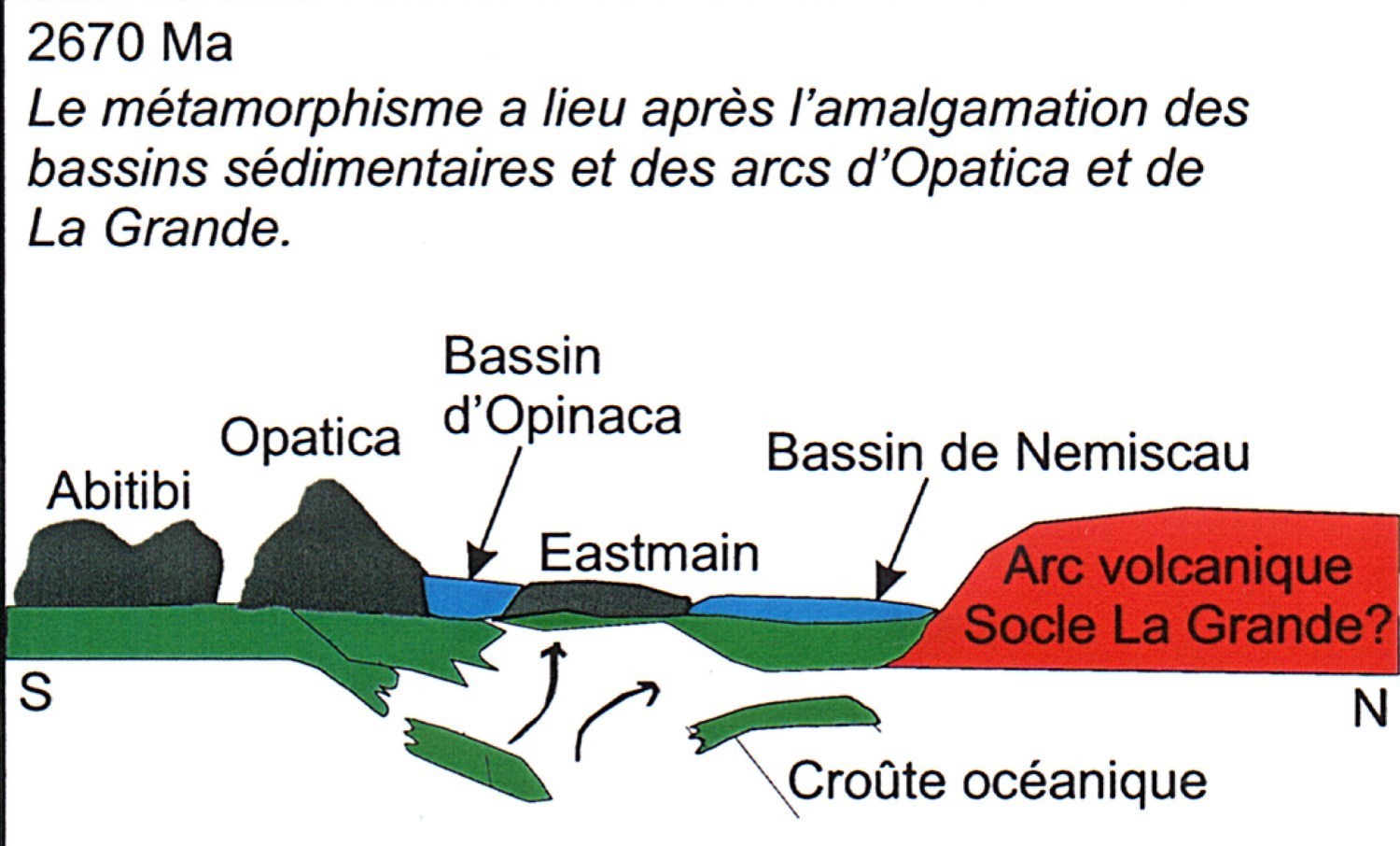

Après 2670 Ma, un métamorphisme régional de haute température et basse pression touche les bassins de Nemiscau et d’Opinaca. Un détachement de la lithosphère aurait permis la montée de matériel chaud situé à la base de la croûte, afin de produire un métamorphisme avec fusion partielle profonde.

Après 2670 Ma, un métamorphisme régional de haute température et basse pression touche les bassins de Nemiscau et d’Opinaca. Un détachement de la lithosphère aurait permis la montée de matériel chaud situé à la base de la croûte, afin de produire un métamorphisme avec fusion partielle profonde.

Toutefois, le modèle de bassin d’arrière-arc proposé par Moukhsil et al. (2003) est discutable en raison de certaines caractéristiques observées dans les bassins de Quetico, de Nemiscau et d’Opinaca (Doyon, 2004). Les observations de terrain indiquent que ces bassins sont constitués de plis complexes impliquant une déformation en compression (Williams, 1990; Percival, 1989; Devaney et Williams, 1989), alors qu’un modèle de bassin d’arrière-arc implique un régime en extension (Percival, 1989). Dans le cas où le modèle de bassin d’arrière-arc s’avère plausible, ce vaste bassin (Quetico, Nemiscau et Opinaca) s’étendrait sur plus de 2000 km.

Références

| Auteur(s) | Titre | Année de publication | Hyperlien (EXAMINE ou Autre) |

|---|---|---|---|

| BANDYAYERA, D. – DAOUDENE, Y. | Géologie de la région du lac Rodayer (SNRC 32K13-32K14-32N03 et 32N04-SE). Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, Québec; RG 2017-01, 60 pages. | 2017 | RG 2017-01 |

| BANDYAYERA, D. – DAOUDENE, Y. | Géologie de la région du lac Nemiscau, secteur ouest de la rivière Rupert (SNRC 32N06, 32N07 et 32N11). Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, Québec; RG 2018-03. | 2019 | RG 2018-03 |

| BANDYAYERA, D. – DAOUDENE, Y. | Géologie de la région du lac Champion, sous-provinces de La Grande et de Nemiscau, à l’est de Waskaganish, Municipalité Eeyou Istchee Baie-James, Québec, Canada. Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, Québec. | 2018 | Bulletin géologiQUE |

| BOURNE, J.H. | Geology of the Mesgouez lake area, Abitibi, Mistassini and New Quebec Territories. Ministère de l’Énergie et des Ressources, Québec; DP 110, 14 pages, 1 plan. | 1972 | DP 110 |

| CARD, K.D. | A review of the Superior Province of the Canadian Shield, a product of Archean accretion. Precambrian Research; volume 48, pages 99-156. | 1990 | Source |

| CARD, K.D. – CIESIELSKI, A. | Subdivisions of the Superior Province of the Canadian Shield. Geoscience Canada; volume 13, pages 5-13. | 1986 | Source |

| CIESIELSKI, A. | Les migmatites du lac Giffard (comté d’Abitibi-Est). Ministère des Richesses naturelles, Québec; DP 302, 14 pages, 1 plan. | 1975 | DP 302 |

| CIESIELSKI, A. | Compilation géologique de la partie orientale de la Province du Supérieur (Québec). Commission géologique du Canada; Dossier Public 3580. Scale 1/1 000 000. | 1998 | Source |

| DAVIS, W.J. – MACHADO, N. – GARIÉPY, C. – SAWYER, E.W. – BENN, K. | U-Pb geochronology of the Opatica tonalite-gneiss belt and its relationship to the Abitibi greenstone belt, Superior Province, Quebec. Canadian Journal of Earth Sciences; volume 32, pages 113-127. | 1995 | Source |

| DEVANEY, J.R. – WILLIAMS, H.R. | Evolution of an Archean subprovince boundary: a sedimentological and structural study of part of the Wabigoon-Quetico boundary in northern Ontario. Canadian Journal of Earth Sciences, 26:1013-1026. | 1989 | Source |

| DOYON, J. | Comparaison de la composition des roches métasédimentaires archéennes dans les bassins de la Province du Supérieur; une étude géochimique et statistique. Université du Québec à Chicoutimi; mémoire de maîtrise, 214 pages. | 2004 | Source |

| DUBÉ, C. | Rapport préliminaire de la région du lac Béchard, territoire de Mistassini. Ministère des Richesses naturelles, Québec; DP 340, 12 pages, 1 plan. | 1975 | DP 340 |

| DUBÉ, C. – FRANCONI, A. – HOCQ, M. – REMICK, J.H. – SHARMA, K.N.M. – AVRAMTCHEV, L. – DUCROT, C. | Compilation géologique du territoire de la baie de James. Ministère des Richesses naturelles, Québec; DP 358, 8 pages, 18 plans. | 1976 | DP 358 |

| DUBÉ, C.Y. | Région des rivières Rupert et Marte, territoire de Mistassini. Ministère des Richesses naturelles, Québec; DPV 445, 12 pages, 1 plan. | 1977 | DPV 445 |

| DUBÉ, C.Y. | Région des lacs Champion, Tésécau et de la Rivière Rupert, Territoires de Mistassini et d’Abitibi. Ministère des Richesses naturelles, Québec; DPV 585, 36 pages, 2 plans. | 1978 | DPV 585 |

| FRANCONI, A. | Rapport géologique préliminaire sur la région de la rivière Eastmain inférieure, territoires de Mistassini et du Nouveau-Québec. Ministère des Richesses naturelles, Québec; DP 329, 40 pages, 1 plan. | 1975 | DP 329 |

| FRANCONI, A. | Géologie de la partie est de la bande volcanosédimentaire de la rivière Eastmain inférieure, territoires de Mistassini et du Nouveau-Québec. Ministère des Richesses naturelles, Québec; DPV 574, 24 pages, 2 plans. | 1976 | DPV 450 |

| FRANCONI, A. | La bande volcanosédimentaire de la rivière Eastmain inférieure, ouest de la longitude 76° 15ˈ. Ministère des Richesses naturelles, Québec; DPV 574, 186 pages, 2 plans. | 1978 | DPV 574 |

| GILLAIN, P.R. | Rapport géologique sur la région du lac Naquiperdu, Territoires de Mistassini et d’Abitibi. Ministère des Richesses naturelles, Québec; DP 178, 40 pages, 1 carte (échelle 1/31 680). | 1964 | DP 178 |

| GILLAIN, P.R. | Géologie de la région du lac Naquiperdu, Territoires des Mistassini et d’Abitibi. Ministère des Richesses naturelles, Québec; RP 525, 15 pages, 1 carte (échelle 1/63 360). | 1965 | RP 525 |

| GAUTHIER, M. – TRÉPANIER, S. – GARDOLL, S. | Metamorphic Gradient: A Regional-Scale Area Selection Criterion for Gold in the Northeastern Superior Province, Eastern Canadian Shield. SEG newsletter; April 2007, Number 69. | 2007 | – |

| GOUTIER, J. – MOUKHSIL, A. – DOUCET, P. – OUELLET, M.C. –DION, C. | Nature du contact entre les sous-provinces archéennes de La Grande et d’Opinaca au Québec : Zone tectonique ou contact stratigraphique? Programme et Résumé GAC/MAC 1999, page 71. | 1999 | – |

| GUERNINA, S. – SAWYER, E.W. | Large-scale melt depletion in granulite terranes: an example from the Archean Ashuanipi Subprovince of Quebec. Journal of Metamorphic Geology; 21 : 181-201. | 2003 | Source |

| HOCQ, M. | Géologie du Québec, les publications du Québec, Québec. Ministère des Ressources naturelles; MM 94-01, 172 pages. | 1994 | MM 94-01 |

| MOUKHSIL, A. | Géologie de la région des lacs Pivert, Anatacau, Kauputauchechun et Wapamisk (SNRC 33C/01, 33C/02, 33C/07 et 33C/08). Ministère des Ressources Naturelles, Québec; RG 2000-04, 49 pages, 4 plans. | 2000 | RG 2000-04 |

| MOUKHSIL, A. | Synthèse géologique et métallogénique de la ceinture de roches vertes de la Moyenne et de la Basse-Eastmain (Baie-James). Ministère des Ressources Naturelles, de la Faune et des Parcs, Québec; ET 2002-06, 57 pages, 1 plan. | 2002 | ET 2002-06 |

| MOUKHSIL, A. – VOICU, G. – DION, C. – DAVID, J. – DAVIS, D.W. – PARENT, M | Géologie de la région de la Basse-Eastmain centrale (33C/03, 33C/04, 33C/05 et 33C06). Ministère des Ressources Naturelles, Québec; RG 2001-08, 54 pages, 4 plans. | 2001 | RG 2001-08 |

| MOUKHSIL, A. – LEGAULT, M. | Géologie de la région de la Basse-Eastmain occidentale (33D/01, 33D/02, 33D/07 et 33D/08). Ministère des Ressources Naturelles, Québec; RG 2002-09, 32 pages, 4 plans. | 2002 | RG 2002-09 |

| MOUKHSIL, A. – DOUCET, P. | Géologie de la région des lacs Village (33B03). Ministère des Ressources Naturelles, Québec; RG 99-04, 32 pages, 1 plan. | 1999 | RG 99-04 |

| PERCIVAL, J.A. | A regional perspective of the Quetico metasedimentary belt, Superior Province, Canada. Canadian Journal of Earth Sciences; volume 26, pages 677-693. | 1989 | Source |

| PERCIVAL, J.A. – WILLIAMS, H.R. | Late archean Quetico accretionary complex, Superior province, Canada. Geology; volume 17, pages 23-25. | 1989 | Source |

| PERCIVAL, J.A. – MORTENSEN, J.K. – STERN, R.A. – CARD, K.D. – BEGIN, N.J. | Giant granulite Terranes of northeastern Superior Province: the Ashuanipi Complex and Minto Block. Canadian Journal of Earth Sciences; volume 29, pages 2287-2308. | 1992 | Source |

| REMICK, J.H. | Géologie de la région de Colomb-Chaboullié-Fabulet, Territoire d’Abitibi. Ministère des Richesses naturelles, Québec; RP 514, 32 pages, 3 plans. | 1963 | RP 514 |

| REMICK, J.H. – GILLAIN, P.R. – DURDEN, C.J. | Géologie de la Baie de Rupert-Rivière Missisicabi, territoires d’Abitibi et de Mistassini. Ministère des Richesses naturelles, Québec; RP 498, 26 pages, 5 plans. | 1963 | RP 498 |

| REMICK, J.H. – AHMEDALI, S. T. | Cartes annotées de la région de Fort Rupert (Nouveau Québec). Ministère des richesses naturelles, Québec; DP 274, 23 plans. | 1974 | DP 274 |

| SIMARD, A. – GOSSELIN, C. | Géologie de la région du lac Lichteneger (33B). Ministère des Ressources Naturelles, Québec; RG 98-15, 27 pages, 1 plan. | 1998 | RG 98-15 |

| VALIQUETTE, G. | Géologie de la région du lac des Montagnes, Territoire de Mistassini. Ministère des Richesse naturelle; RP 500, 12 pages, 1 plan. | 1963 | RP 500 |

| VALIQUETTE, G. | Géologie de la région du lac Lemare, Territoire de Mistassini. Ministère des Richesse naturelle; RP 518, 16 pages, 1 plan. | 1964 | RP 518 |

| VALIQUETTE, G. | Géologie de la région de la rivière Nemiscau. Ministère des Richesse naturelle; RG-158, 171 pages, 3 cartes. | 1975 | RG 158 |

| WALLACH, J. | Geology of the Nemiscau lake area, Mistassini Territory. Ministère des Richesse Naturelle, Québec; DP-146, 11 pages, 1 carte. | 1973 | DP 146 |

| WILLIAMS, H.R. | Structural studies in the Beardmore-Geraldton Belt, northern Ontario. In: Geoscience Research program Summary of Research 1985-1986, Ontario Geological Survey; Miscellaneous Paper 30, pages 138-146. | 1986 | – |

| WILLIAMS, H.R. | Subprovince accretion tectonics in the south-central Superior Province. Canadian Journal of the Earth Sciences; volume 27, pages 570-581. | 1990 | Source |