Historique

Les premières subdivisions du Bouclier canadien, de nature essentiellement géographique, apparaissent sur les cartes de Wilson (1939). Par la suite, un découpage basé sur des critères d’ordre plus géologique mettant notamment en évidence les relations structurales entre les différentes provinces est réalisé par Gill (1949). Celui-ci propose le terme « Province du Supérieur » à la place de « Province du Saint-Laurent » employé par Wilson. À la même époque, Wilson (1949) divise le bouclier à partir des caractéristiques lithologiques et géochronologiques des unités et non plus que sur des bases structurales. Cet auteur suggère que la formation du Bouclier canadien résulte de l’accrétion successive de ceintures orogéniques autour d’un noyau central constitué par la Province du Supérieur. Plus tard, Stockwell (1964, 1982) réalise que les provinces correspondent étroitement aux divisions orogéniques. À l’aide de datations isotopiques (principalement K-Ar), il identifie les différents orogènes et utilise ces données pour établir les limites des provinces et des sous-provinces. Ces travaux sont poursuivis par Douglas (1973) et Goodwin (1978) qui précisent ces subdivisions à partir de critères lithologiques.

Les subdivisions actuelles de la Province du Supérieur sont issues des travaux de Card et Ciesielski (1986), Card (1990) et Card et Poulsen (1998) qui tiennent compte des caractéristiques lithologiques, structurales, métamorphiques, géochronologiques et géophysiques des différents terrains. On y reconnaît divers sous-provinces, terranes, domaines, complexes et ceintures de roches vertes.

Description

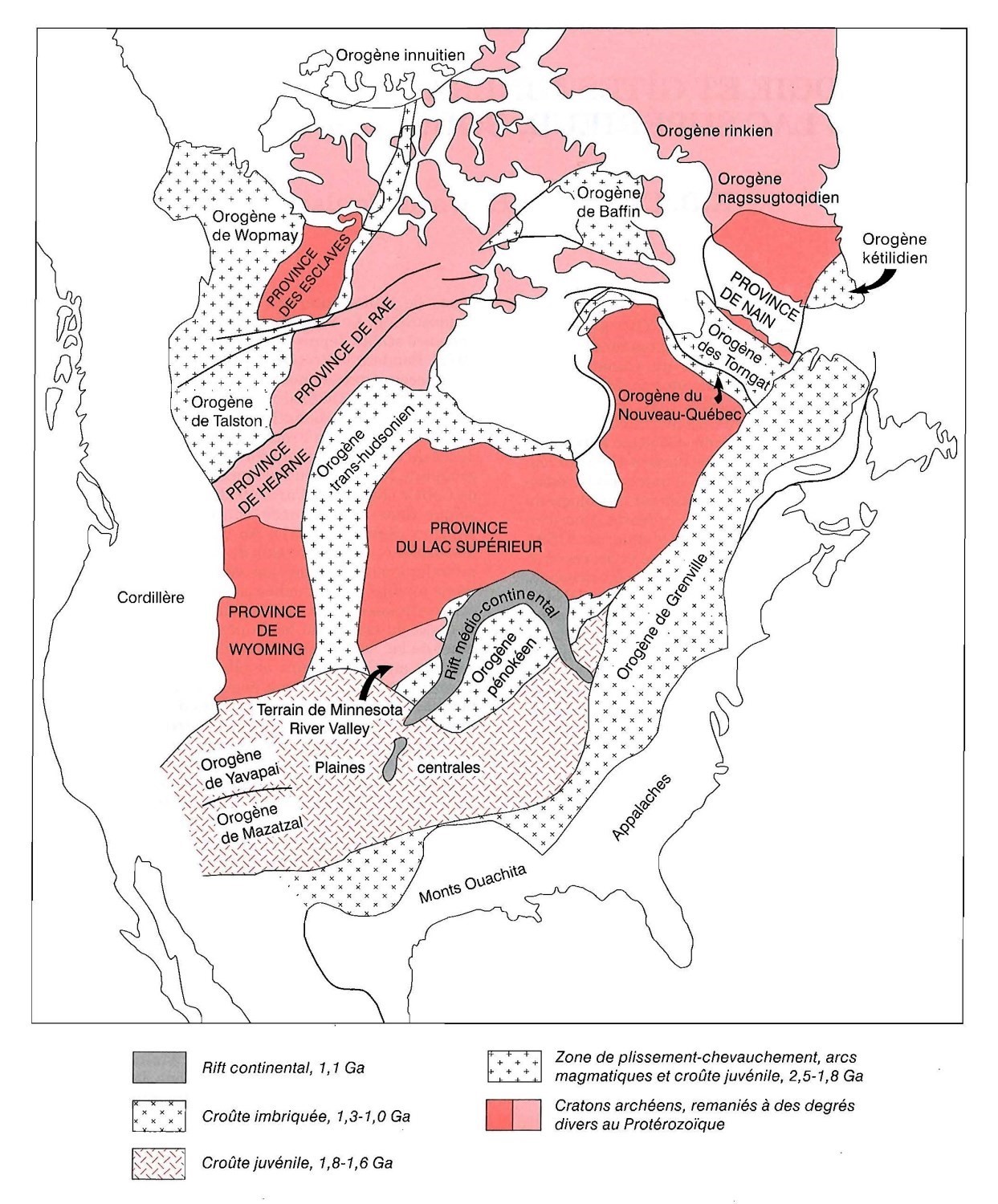

La Province du Supérieur constitue le coeur du Bouclier canadien et du continent nord-américain. Représentant le plus vaste craton archéen terrestre, elle couvre un territoire d’environ 1 400 000 km2 dont plus de 740 000 km2 se trouvent au Québec (Hocq, 1994). Ses limites nord, ouest et sud-est (orogènes transhudsonien et grenvillien) sont principalement de caractère tectonique, tandis qu’au sud (Orogène pénokéen) et au nord-est (Orogène du Nouveau-Québec), la Province du Supérieur est recouverte en discordance ou chevauchée par des séquences supracrustales du Paléoprotérozoïque (Card et Poulsen, 1998).

La Province du Supérieur constitue le coeur du Bouclier canadien et du continent nord-américain. Représentant le plus vaste craton archéen terrestre, elle couvre un territoire d’environ 1 400 000 km2 dont plus de 740 000 km2 se trouvent au Québec (Hocq, 1994). Ses limites nord, ouest et sud-est (orogènes transhudsonien et grenvillien) sont principalement de caractère tectonique, tandis qu’au sud (Orogène pénokéen) et au nord-est (Orogène du Nouveau-Québec), la Province du Supérieur est recouverte en discordance ou chevauchée par des séquences supracrustales du Paléoprotérozoïque (Card et Poulsen, 1998).

Géologie

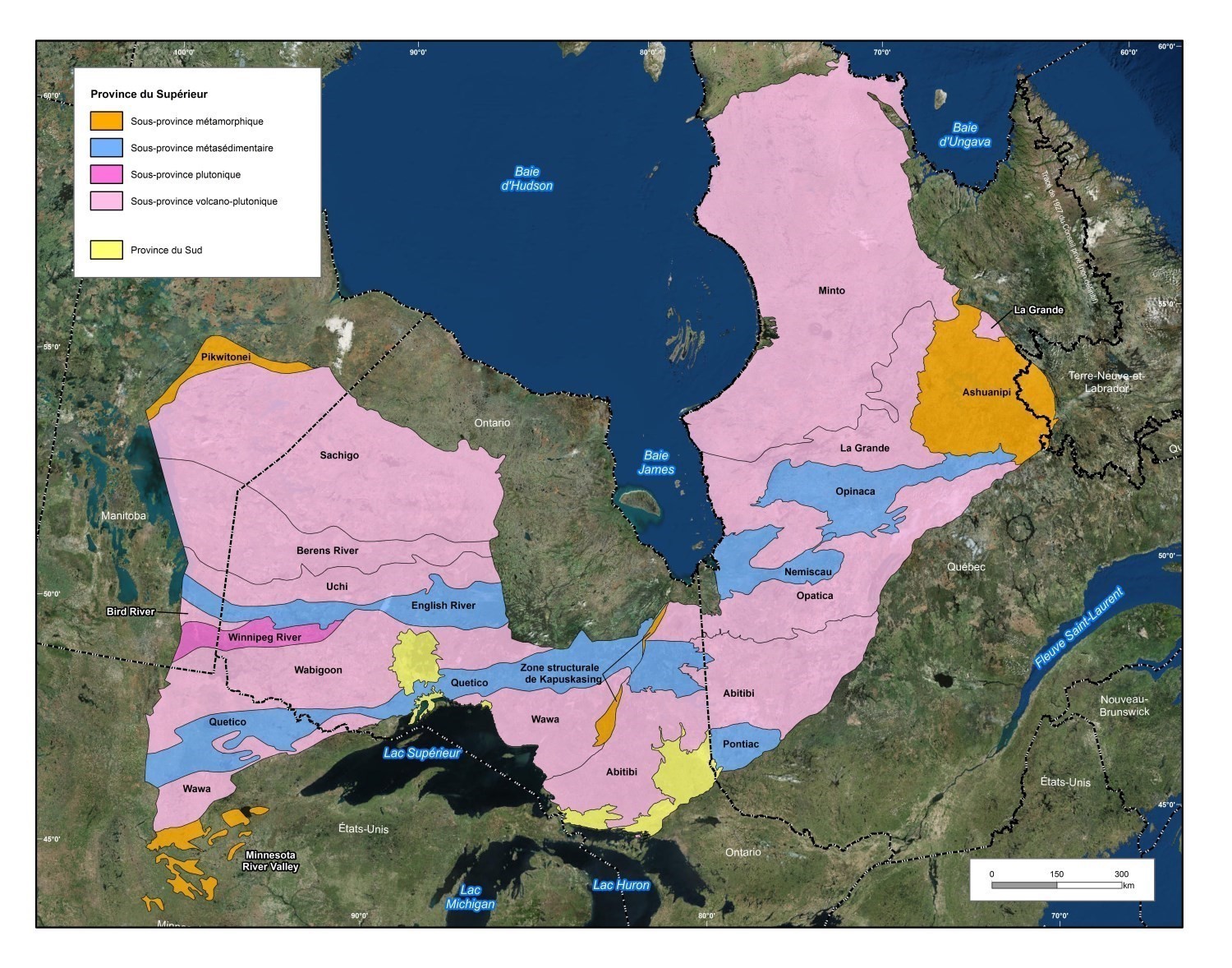

La Province du Supérieur est subdivisée en 19 sous-provinces, dont huit sont reconnues au Québec. On reconnaît quatre types de sous-provinces : métasédimentaire, métamorphique, volcano-plutonique et plutonique.

La Province du Supérieur est subdivisée en 19 sous-provinces, dont huit sont reconnues au Québec. On reconnaît quatre types de sous-provinces : métasédimentaire, métamorphique, volcano-plutonique et plutonique.

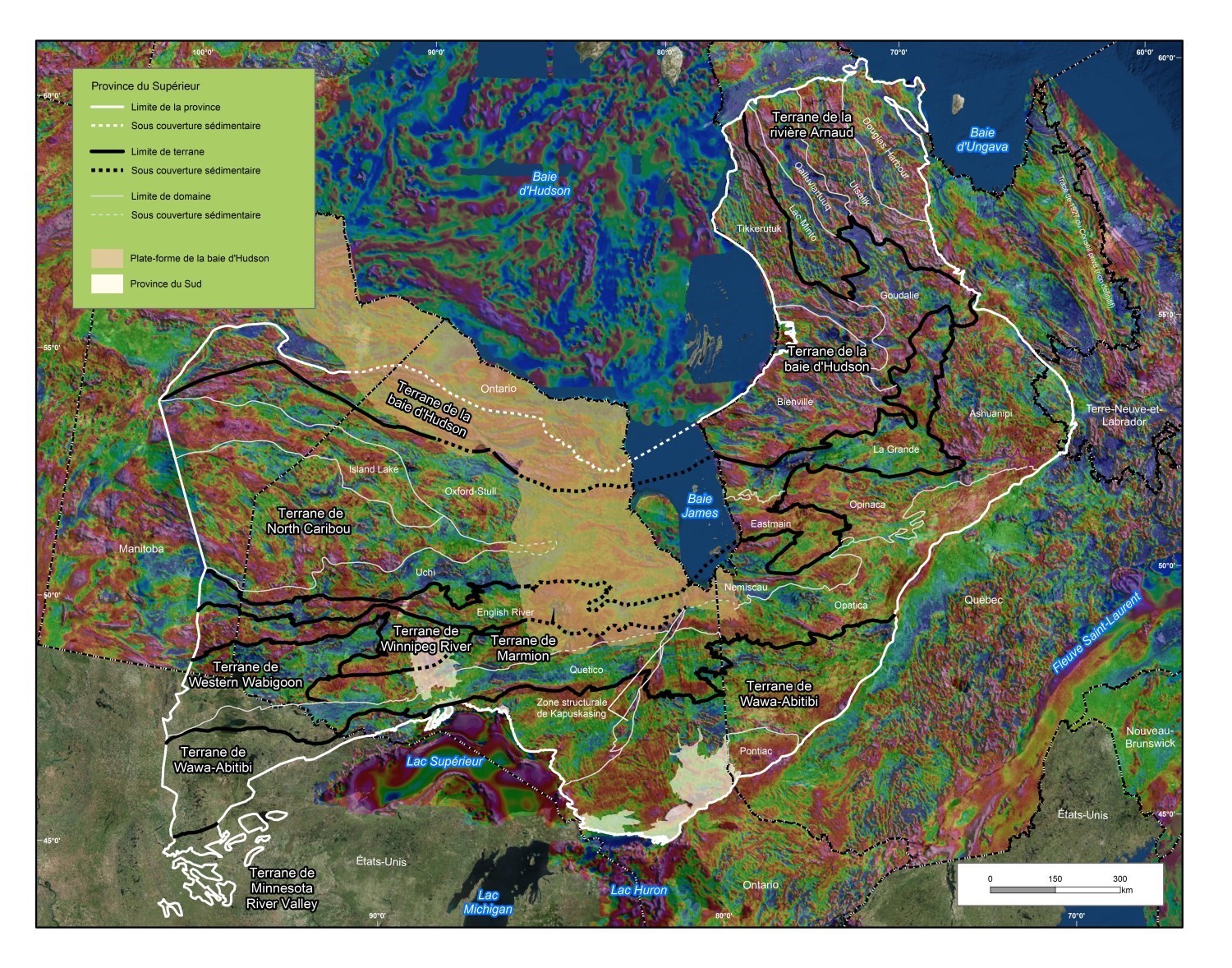

Au Québec, la Province du Supérieur peut être divisée en deux grands secteurs. Le secteur méridional est caractérisé par une alternance de sous-provinces linéaires de composition métasédimentaire (Pontiac, Nemiscau et Opinaca), volcano-plutonique (Abitibi, Opatica et La Grande) et métamorphique (Ashuanipi) caractérisées par un grain structural régional orienté E-W. Le secteur nord, presque essentiellement plutonique, correspond à la Sous-province de Minto et comprend différents domaines géologiques orientés généralement NNW-SSE. Ces domaines comportent d’importantes unités de roches charnockitiques et montrent un relief magnétique prononcé (Simard et al., 2008). Les données recueillies dans la partie nord-est de la Province du Supérieur ont permis de mettre en évidence deux grands terranes qui témoignent de l’évolution de la croûte archéenne. Le Terrane de la baie d’Hudson, au sud et à l’ouest, montre des évidences d’une croûte éoarchéenne (>3600 Ma) et comprend certaines des roches les plus anciennes de la Terre. L’histoire du Terrane de la rivière Arnaud, au nord, a débuté après 2900 Ma, au Mésoarchéen (Simard et al., 2008). L’origine du changement d’orientation du grain structural régional entre les secteurs méridional et septentrional demeure incertaine. Percival et al., (2006) proposent que ce changement reflète une inflexion oroclinale produite par une tectonique transrotationnelle, un changement de régime tectonique du nord au sud ou un « effet de coin » autour d’un protocraton durant le magmatisme et la déformation au Néoarchéen.

La Province du Supérieur est constituée en grande partie de roches néoarchéennes (2,8 à 2,5 Ga). Des études isotopiques ont permis de retracer des événements magmatiques anciens et d’identifier d’importants domaines mésoarchéens et paléoarchéens (3,6 à 2,8 Ga; Tomlinson et al., 2004; Boily et al., 2006a et 2006b; Percival et al., 2012). Des séquences supracrustales se sont déposées en discordance sur les roches archéennes et des fractures ont mené à la mise en place de plusieurs essaims de dykes mafiques néoarchéens à paléoprotérozoïques (Buchan et Ernst, 2004; Simard et al., 2008).

Évolution géologique

La compréhension de l’évolution géologique de la Province du Supérieur a grandement évolué au cours des dernières années grâce notamment aux travaux de cartographie géologique, à la géochronologie de haute précision et aux résultats des levés de sismique réflexion du programme LITHOPROBE. Récemment, Percival et al., (2012) ont publié une synthèse de l’évolution géologique et tectonique de la Province du Supérieur dans laquelle ils présentent les limites des différents terranes qui la composent. La Province du Supérieur serait le résultat d’événements collisionnels et accrétionnaires survenus entre 2720 et 2680 Ma faisant intervenir certains terranes protocontinentaux montrant des traces d’une évolution plus ancienne que 2,8 Ga, et d’un processus de cratonisation entre 2680 et 2600 Ma.

La compréhension de l’évolution géologique de la Province du Supérieur a grandement évolué au cours des dernières années grâce notamment aux travaux de cartographie géologique, à la géochronologie de haute précision et aux résultats des levés de sismique réflexion du programme LITHOPROBE. Récemment, Percival et al., (2012) ont publié une synthèse de l’évolution géologique et tectonique de la Province du Supérieur dans laquelle ils présentent les limites des différents terranes qui la composent. La Province du Supérieur serait le résultat d’événements collisionnels et accrétionnaires survenus entre 2720 et 2680 Ma faisant intervenir certains terranes protocontinentaux montrant des traces d’une évolution plus ancienne que 2,8 Ga, et d’un processus de cratonisation entre 2680 et 2600 Ma.

Références

| Auteur(s) | Titre | Année de publication | Hyperlien (EXAMINE ou Autre) |

|---|---|---|---|

| BOILY, M. – LECLAIR, A. – MAURICE, C. – BERCLAZ, A. – DAVID, J. | Étude géochimique et isotopique du Nd des assemblages volcaniques et plutoniques du nord-est de la Province du Supérieur (NEPS). Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Québec; MB 2006-03, 50 pages. | 2006a | MB 2006-03 |

| BOILY, M. – LECLAIR, A. – BERCLAZ, A. – LABBÉ, J.-Y. – LACOSTE, P. – SIMARD, M. – MAURICE, C. | Terrane definition in the northeastern Superior Province. Geological Association of Canada; Abstracts Volume 31, page 16. | 2006b | – |

| BUCHAN, K.L. – ERNST, R.E. | Essaims de dykes de diabase et unités apparentées au Canada et dans les régions avoisinantes. Commission géologique du Canada; carte 2022A, 40 pages, 1 plan. | 2004 | Source |

| CARD, K.D. | A review of the Superior Province of the Canadian Shield, a product of Archean accretion. Precambrian Research; volume 48, pages 99-156. | 1990 | Source |

| CARD, K.D. – CIESIELSKI, A. | Subdivisions of the Superior Province of the Canadian Shield. Geoscience Canada; volume 13, pages 5-13. | 1986 | – |

| CARD, K.D. – POULSEN, K.H. | Geology and mineral deposits of the Superior Province of the Canadian Shield. In: Geology of the Precambrian Superior and Grenville Provinces and Precambrian Fossils in North America (Lucas, S. and St-Onge, M.R., co-ordinators). Geological Survey of Canada; Geology of Canada, numéro 7, pages 15-232. | 1998 | Source |

| DOUGLAS, R.J.W. | The National Atlas of Canada. Canada Surveys and Mapping Branch, Energy Mines and Resources; pages. 25-26, 1 plan. | 1973 | – |

| GILL, J.E. | Natural divisions of the Canadian Shield. Royal Society of Canada Transactions; volume 43, series 111, section IV, pages. 61-69. | 1949 | – |

| GOODWIN, A.M. | Archean crust in the Superior Geotraverse area: Geologic overview. In: Proceedings Archean Geochemistry Conference, 1978 (Smith, I.E.M., and Williams, J.G., editors). University of Toronto Press; page 73-106. | 1978 | – |

| HOCQ, M. | Géologie du Québec. Ministère des Ressources naturelles, Québec; MM 94-01, 166 pages. | 1994 | MM 94-01 |

| HOFFMAN, P.F. | Precambrian geology and tectonic history of North America. In: The Geology of North America – An overview (Bally A.W. and Palmer, A.R., editors). Geological Society of America; The Geology of North America, volume A, pages 447-512. | 1989 | – |

| PERCIVAL, J.A. – SANBORN-BARRIE, M. – SKULSKI, T. – WHALEN, J. – WHITE, D. – STOTT, G. – LECLAIR, A. – CORKERY, T. | New insights from Earth’s largest craton stimulate Superior research opportunities. GAC-MAC; Program with Abstracts, volume 31, pages 118. | 2006 | – |

| PERCIVAL, J. A. – SKULSKI, T. – SANBORN-BARRIE, M. – STOTT, G.M. – LECLAIR, A.D. – CORKERY, M.T. – BOILY, M. | Geology and tectonic evolution of the Superior Province, Canada. In: Tectonic Styles in Canada: The Lithoprobe Perspective (Percival, J.A., Cook, F.A, and Clowes R.M., editors). Geological Association of Canada; Special Paper 49, pages 321-378. | 2012 | – |

| SIMARD, M. – LABBÉ, J.-Y. – MAURICE, C. – LACOSTE, P. –, LECLERC, A. – BOILY, M. | Synthèse du nord-est de la Province du Supérieur. Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Québec; MB 2008-02, 196 pages, 8 plans. | 2008 | MM 2008-02 |

| STOCKWELL, C.H. | Proposals for time classification and correlation of precambrian rocks and events in Canada and adjacent areas of the Canadian Shield. Part 1: A time classification of precambrian rocks and events. Geological Survey of Canada; Paper 80-19, 135 pages, 6 plans. | 1982 | Source |

| STOCKWELL, C.H. | Age determinations and geological studies. Part II: Geological studies; Fourth Report on Structural Provinces, Orogenies, and Time-Classification of Rocks of the Canadian Precambrian Shield. Geological Survey of Canada; Paper 64-17, 35 pages, 2 plans. | 1964 | Source |

| TOMLINSON, K.Y. – STOTT, G.M. – PERCIVAL, J.A. – SONE, D. | Basement terrane correlations and crustal recycling in the western Superior province; Nd isotopic character of granitoid and felsic volcanic rocks in the Wabigoon subprovince, N. Ontario, Canada. Precambrian Research; volume 132, pages 245-274. | 2004 | Source |

| WILSON, M.E. | The Canadian Shield. In: Geologie der Erde: Geology of North America, Volume 1, ( Ruedemann, R. and Balk, R”, editors). Verlag von Gebrüder Borntraeger, pages 232-311. | 1939 | – |

| WILSON, J.T. | The origin of continents and Precambrian history. Royal Society of Canada Transactions; volume 43, section IV, pages 157-184. | 1949 | – |